Статья сфокусирована на роли общего хирурга в оперативном лечении инфильтративного эндометриоза в рамках мультидисциплинарного подхода к данной проблеме. Глубокий инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) – это распространение очагов эндометриоза на глубину более чем 5 мм в забрюшинное пространство. Наиболее часто ГИЭ встречается в области крестцово-маточных связок, внутри ректовагинального пространства, на стенках влагалища, в ректо-сигмоидном отделе толстой кишки, брюшине яичниковой ямки, в проекции мочеточников, пузырно-маточной складки, что проявляется в виде выраженных анатомических нарушений в полости малого таза [1].

Термин «эндометриоз кишечника» следует использовать, когда очаги эндометриоза проникают в стенку кишки, достигая субсерозного слоя и прилегающих субсерозных нервных сплетений [2]. По данным литературы поражение кишечника встречается в 3–37% всех случаев эндометриоза (15–70% среди женщин детородного возраста, 20–90% при синдроме тазовой боли и бесплодии) [3, 4], и в подавляющем большинстве случаев (90%) в процесс вовлечена прямая и сигмовидная кишка [5, 6].

Клинические особенности эндометриоза толстой кишки

Клиника поражения толстой кишки различна. Зависит от локализации поражения и имеет четкую взаимосвязь с менструальным циклом [7]. Диспепсии и кишечные кровотечения являются основными проявлениями заболевания. В литературе описаны случаи перфорации кишечника, возникающие в толстой кишке при трансмуральном эндометриозе стенки кишки [8]. Неспецифичность клинических проявлений со значительным наслоением вторичных висцеральных изменений, невозможность диагностировать поражение кишки при влагалищном исследовании делает диагностику распространенных форм эндометриоза затруднительной, что в свое время затягивает своевременное установление диагноза. В связи с этим дифференциальный диагноз эндометриоза кишечника проводится с синдромом раздраженного кишечника, новообразованием прямой кишки, острой толстокишечной непроходимостью, болезнью Крона и дивертикулярной болезнью [9].

У многих женщин эндометриоз кишечника может протекать без клинических проявлений и для таких пациентов течение заболевания представляется доброкачественным, а поражение кишки эндометриозом трудно связать с бесплодием, и потому резекция кишки кажется малообоснованной. Дополнительно настораживает то обстоятельство, что резекция левой половины толстой кишки в 7% случаев сопровождается несостоятельностью анастомозов, что требует проведения ряда профилактических мероприятий в виде наложения превентивной колостомы на срок от 3 до 6 месяцев.

Диагностика и предоперационное обследование

Предоперационное обследование имеет большое значение в планировании хирургического лечения. Точный диагноз необходим для уточнения локализации и распространенности эндометриоза. Для оценки поражения кишки эндометриозом с вовлечением ректовагинального пространства или без такового выполняются ректовагинальное и бимануальное исследование, трансвагинальное и трансректальное ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), колоноскопия, при необходимости – ирригоскопия. Задачи исследований направлены на установление степени распространенности заболевания, планирование комплексного лечения, получение предварительной информации для обсуждения с пациентом обоснованности возможного объема операции, интра- и послеоперационных осложнений.

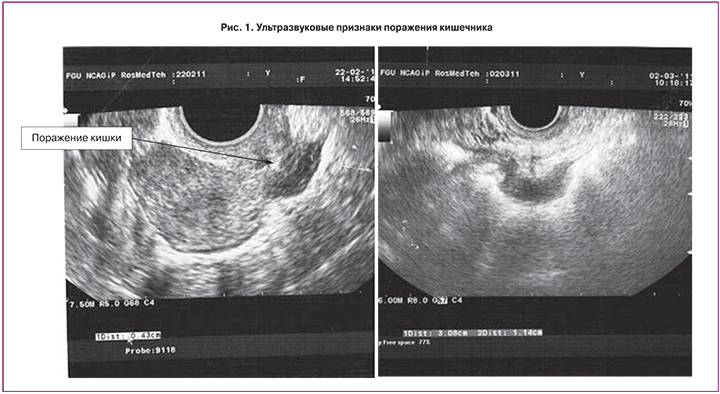

Ультразвуковое исследование

Трансвагинальное и трансректальное УЗИ представляет собой неинвазивный способ обследования, доступный на поликлиническом этапе. По данным исследователей, занимающихся данной проблемой, эхография ГИЭ позволяет с высокой точностью обнаружить и определить степень распространения эндометриоза на окружающие ткани и органы [10].

Поражения кишечника в 91–98% могут быть диагностированы при трансвагинальном УЗИ и до 100% – при трансректальном [11]. Характерными акустическими признаками ГИЭ являются:

- плотное образование в ректовагинальной перегородке и за ее пределами;

- неоднородная эхоструктура образования;

- неровные и нечеткие контуры границ образования (рис. 1).

Ирригоскопия

С целью определения степени инвазии стенки, выявления стеноза просвета кишки и уровня поражения последней выполняют ирригоскопию. На основе ирригоскопии можно до операции определиться с уровнем резекции толстой кишки, однако точное расстояние до анального сфинктера определить невозможно [12]. Это также дает возможность заблаговременного привлечения к участию в лечении пациентки колопроктолога (рис. 2).

Магнитно-резонансная томография

Полезным в диагностике мультифокального эндометриоза является МРТ, с помощью которой уточняют локализацию эндометриоидных инфильтратов в кишке. Чувствительность и специфичность МРТ для выявления эндометриоза органов малого таза составляет около 90% [13, 14] (рис. 3).

Колоноскопия

Большое значение в диагностике эндометриоза кишечника имеет колоноскопия. Данный метод позволяет оценить степень ее деформации и выраженность стенотического процесса даже в том случае, когда нет трансмурального поражения стенки кишки. При трансмуральном поражении толстой кишки колоноскопия дает возможность выполнить биопсию подозрительного фрагмента и до операции установить гистологический диагноз (рис. 4).

Лапароскопия

Однако диагностическая лапароскопия является тем стандартом диагностики, который дает ответ на многие вопросы визуализации распространенности процесса [4]. Исследование брюшной полости позволяет провести осмотр матки вместе с крестцово-маточными связками, яичников, мочеточников, сигмовидной кишки и верхне-ампулярного отдела прямой кишки, пузырно-маточного пространства. Диагностическая лапароскопия должна выполняться опытным гинекологом совместно с колопроктологом или общим хирургом и с привлечением уролога, которые должны четко представлять характер клинического течения висцеральных проявлений распространенных форм эндометриоза.

Осмотр органов брюшной полости проводится в определенном порядке. Вначале осматривают париетальную и висцеральную брюшину: изучают по секторам состояние, цвет, сосудистый рисунок, характер поверхности. Брюшную полость условно подразделяют на сектора: 1-й сектор – диафрагма, серповидная связка и правая доля печени, желчный пузырь; 2-й сектор – диафрагма, серповидная связка и левая доля печени; 3-й сектор – селезенка, желудок; 4-й сектор – червеобразный отросток, восходящая, поперечная ободочная и нисходящий отдел толстой кишки; 5-й сектор – большой сальник, петли тонкой кишки (особое внимание терминальный отдел подвздошной кишки); 6-й сектор – матка, придатки, дугласово пространство, задняя стенка мочевого пузыря [15].

Оперативное лечение

Хирургическое вмешательство является главным и наиболее ответственным этапом в комплексе лечебных мероприятий при ГИЭ. Однако оперативный метод лечения ГИЭ при совершенной, казалось бы, технике не обеспечивает полную ликвидацию эндометриодных очагов и не исключает продолженного роста инфильтрата в будущем.

При ревизии Дугласова пространства определяют эндометриоидный инфильтрат, который, как правило, представляет собой конгломерат, включающий матку, петли сигмовидной и тонкой кишки, яичники, мочеточники, червеобразный отросток, что в последующем требует длительной и кропотливой работы по разделению инфильтрата, прежде чем окончательно будет принято решение об объеме оперативного вмешательства [16]. Цель операции при ГИЭ основана на получении длительной ремиссии, заключающейся в устранении болей, уменьшении возможности роста инфильтрата и восстановлении репродуктивной функции. Только радикальное удаление очагов эндометриоза оказывает положительное влияние на функции органов малого таза и имеет большое значение в восстановлении репродуктивной функции пациенток и улучшении качества их жизни.

При ГИЭ, особенно с висцеральными проявлениями, должен соблюдаться принцип выполнения одной операции с полным иссечением инфильтратов, восстановлением анатомических взаимоотношений органов малого таза [17, 18]. В связи с этим стандартом хирургического лечения распространенных форм эндометриоза у пациенток репродуктивного возраста, особенно с выраженными висцеральными поражениями, является мультидисциплинарный подход, который улучшает исходы лечения [19, 20]. Многие исследования показали, что и лапаротомия, и лапароскопия одинаково эффективны в лечении болевого синдрома связанного с эндометриозом [21]. Лапароскопия, как правило, ассоциируется с более ранним послеоперационным восстановлением, коротким пребыванием пациента в стационаре и лучшим косметическим эффектом. При отсутствии соответствующего опыта лапароскопических вмешательств при наличии ГИЭ рекомендуется направлять пациентов к специалистам в лечебное учреждение, в котором возможно выполнить малоинвазивное вмешательство, опять же придерживаясь «философии» мультидисциплинарного подхода [22].

Так, при ГИЭ с вовлечением в процесс мочеточника большинство авторов предлагают пошаговое решение проблемы:

- Первый шаг: после временного стентирования мочеточника производят разделение инфильтрата с целью восстановления нормальной анатомии малого таза.

- Второй шаг: консультация уролога для оценки целесообразности вмешательств на мочеточниках и мочевом пузыре.

- Третий шаг: консультация колопроктолога для уточнения состояния кишечника и принятие решения о необходимости выполнения резекции кишки.

Следует особо подчеркнуть, что решение о резекции кишки принимает колопроктолог, о необходимости операции на мочеточнике и мочевом пузыре – уролог.

При больших продольных дефектах стенки кишки с вскрытием просвета и без такового, обширных повреждениях стенки кишки до слизистой оболочки на протяжении 5 см и более необходимо делать сегментарную резекцию. Это связано с тем, что простое закрытие дефекта может значительно повлиять на функциональность кишки, а обширная боковая мобилизация кишки приводит к нарушению ее кровоснабжения и иннервации.

Дискуссионным остается вопрос в отношении резекции кишки при эндометриозе. На наш взгляд, в каждом отдельном случае должен быть индивидуальный подход.

Клинические проявления висцеральных поражений эндометриозом

Известно, что 70% случаев поражения желудочно-кишечного тракта происходит в дистальных отделах толстой кишки (сигмовидная и прямая кишка), реже в процесс вовлекается червеобразный отросток, слепая и тонкая кишка. Соответственно клиника заболевания связана и обусловлена степенью и уровнем поражения самой кишки, глубиной проникновения очага в ее стенку. Несмотря на наличие таких клинических проявлений, как метеоризм, запор, рвота, примесь крови в кале, усиление болей, связанных с менструальным циклом, ведущими остаются гинекологические жалобы: постоянные тазовые боли, нарушение менструального цикла, диспареуния, бесплодие. Это зачастую маскирует поражение толстой кишки и удлиняет время диагностики заболевания. Вторая, по нашему мнению, не менее важная проблема на этапе диагностики, это неправильно расставленные акценты при сборе анамнеза, когда жалобы, характерные для поражения кишки, не учитываются [23].

В меньшей степени эндометриозом поражаются органы мочевыделительной системы. Эндометриоз мочевыводящих путей встречается редко и составляет 1–2% всех случаев эндометриоза. Однако, по данным некоторых авторов, за последние несколько лет количество таких пациенток увеличилось до 12% всех случаев эндометриоза. При ГИЭ органы мочевой системы вовлекаются в процесс от 18 до 52% случаев. Чаще всего мочеточник вовлечен в процесс, когда инфильтрат находится в области крестцово-маточных связок, в параметрии, ретровагинальном пространстве и в области мочевого пузыря. Такой тип поражения мочеточников встречается достаточно часто. При этом клинические проявления заболевания наименее выражены. Крайне редко мочеточник поражается эндометриозом со стороны его слизистой.

Глубокий инфильтративный эндометриоз

Ректовагинальный ГИЭ обычно поражает заднюю стенку влагалища, шейку матки, переднюю стенку прямой кишки с вовлечением в инфильтрат мочеточников, маточных сосудов, крестцово-маточных связок. Предпочтительным доступом для выполнения операции при этих формах эндометриоза и при наличии должного опыта оперирующего гинеколога является лапароскопический [22, 24]. Объем же вмешательства на кишке на сегодняшний день остается предметом дискуссий [22]. При наличии данных о вовлечении в процесс стенки кишки без признаков функциональных нарушений последней пациентка готовится к операции как для резекции кишки с тщательной механической очисткой просвета, потому что вероятность резекции кишки остается высокой. Какова должна быть резекция? Как она должна проводиться? При наличии кист в яичниках первым этапом удаляют кисты яичников, выполняют гемостаз, после чего яичники выводят из зоны операции с помощью «лифтов» или временно подшивают к круглым связкам матки. Далее прослеживают ход мочеточников, при близком расположении эндометриоидного инфильтрата или вовлечении последних в инфильтрат проводят уретеролиз, при необходимости выполняют катетеризацию, затем мобилизацию инфильтрата в пределах здоровых тканей в параректальной клетчатке до нижнего полюса, который чаще всего находится в ректо-вагинальном пространстве. Если инфильтрат поражает поверхностные слои толстой кишки, выполняют «шейвинг» с дальнейшим иссечением инфильтрата с шейки и стенки влагалища. При поражении всех слоев влагалища стенку с участком прорастания очага иссекают в пределах здоровых тканей, затем дефект стенки герметично зашивают. По окончании манипуляций проверяют целостность стенки кишки путем нагнетания в просвет воздуха или метиленового синего с пережатием кишки проксимальнее места «шейвинга».

При обнаружении дефектов серозно-мышечного покрова до 3 см в диаметре ушивания не требуется. Дефекты серозно-мышечного покрова кишки от 3 до 5 см перетонизируют путем наложения отдельных серозно-мышечных швов. При нарушении целостности кишки более 5 см (большая вероятность нарушения васкуляризации стенки кишки) возникает необходимость в выполнении дисковидной резекции последней. Наличие поражения кишки более чем на половину окружности, или наличие узла 3 см и более является показанием к сегментарной резекции кишки [25]. У 40% женщин полнослойная дисковидная резекция даже при малых размерах поражения не является адекватной, что подтверждается гистологическим исследованием [24, 26]. При резекции небольших участков стенки толстой кишки закрытие дефекта возможно отдельными викриловыми швами, но в этой ситуации очень важна оценка адекватности кровоснабжения стенки кишки, ее иннервации.

При сегментарной резекции сигмовидной и прямой кишки многие авторы придерживаются следующей тактики:

- Выводится колостома:

- уровень резекции на расстоянии менее 8 см;

- резекция проводится вместе с резекцией влагалища или мочеточника;

- выраженные анатомические изменения в зоне анастомоза ятрогенного характера, обусловленные мобилизацией прямой кишки из инфильтрата.

- Дистальный отдел кишки в зоне анастомоза дренируют толстокишечным зондом диаметром 9–10 мм, который проводят на 5–6 см выше анастомоза под контролем лапароскопа. Зонд удаляют на 4–5-е сутки после операции.

Согласно данным зарубежной литературы, количество послеоперационных осложнений после указанных оперативных вмешательств составляет от 1 до 6% [27].

Наш опыт не противоречит литературным данным. Так, доля осложнений после выполнения операций на толстой кишке составляет 5,4%. В структуре осложнений доминировали ректовагинальные свищи (2,7%), реже встречались затеки параректальной клетчатки (1,5%) и абсцесс Дугласова пространства (0,3%) [2]. При дисковидных резекциях осложнения составили 0,7, 0,3 и 0,7% соответственно [22].

Эндометриоз сигмовидной кишки

Сигмовидная кишка по частоте поражения стоит на втором месте после прямой. Выполнение дисковидной резекции сигмовидной кишки весьма затруднительно, и сегментарная резекция последней является предпочтительной с 1991 года, когда впервые была выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной кишки [28]. В зарубежной литературе представлено много случаев лапароскопических резекций с хорошими послеоперационными результатами вмешательства [29–32]. Хирургическая техника резекции толстой кишки при эндометриозе значительно отличается от онкологической операции и выполняется по следующим принципам: мобилизация идет вдоль стенки кишки с сохранением магистральных сосудов в остающейся брыжейке, вегетативных волокон нервной системы, чтобы в последующем не получить расстройств мочеиспускания, дефекации и возможных сексуальных нарушений [33]. Ряд исследований показал, что лапароскопический вариант резекции кишки по результатам (высокий процент наступления спонтанной беременности и соответственно, улучшения качества жизни) значительно превосходит резекцию открытым доступом [34]. Во время проведения резекции толстой кишки должен исполняться принцип минимальной травмы передней брюшной стенки, что определенным образом влияет на течение послеоперационного периода у этих пациенток. Индивидуальный подход к этой проблеме подразумевает также использование NOSE-технологий, извлечение препарата после резекции через естественные отверстия (просвет прямой кишки, влагалища) [35].

Эндометриоз тонкой кишки и червеобразного отростка

Поражение тонкой кишки чаще возникает в области терминального отдела подвздошной кишки, которая практически всегда перемещается в малый таз в силу своей мобильности. По этой же причине червеобразный отросток поражается тогда, когда вовлекается в эндометриодные инфильтраты малого таза. Клинические проявления поражения этой зоны не носят специфический характер и проявляются вздутием живота, периодическими болями неопределенного характера и генеза. Также описаны случаи острой кишечной непроходимости, обусловленной спаечным процессом в илеоцекальном отделе кишки, случаи клинических проявлений гастрита, деструктивного аппендицита. Отмечены периодические госпитализации в хирургический стационар с подозрением на острый аппендицит. Иногда поражение отростка может стать причиной илеоцекальной инвагинации [36]. Если при ревизии брюшной полости обнаруживается очаг эндометриоза на червеобразном отростке, выполняется аппендэктомия.

Как быть с очагами на тонкой кишке? Как и когда делать резекцию? При лечении мелких очагов поражения тонкой кишки можно ограничиться точечными прижиганиями с использованием биполярного коагулятора в режиме аппликации. Эндометриоидные узлы на 1/3 просвета кишки должны иссекаться в виде клиновидной резекции кишки с наложением швов в продольном направлении оси кишки. При поражении более 50% стенки кишки, наличии множественных мелких узлов, склонных к узлообразованию, при эндометриоидном поражении вблизи илеоцекального угла, показана сегментарная резекция кишки или резекция илеоцекального угла со слепой кишкой и червеобразным отростком с последующим наложением илеоилеоанастомоза «конец в конец», илеоасцендоанастомоза «конец в бок» или «бок в бок» [37].

Эффективность мультидисциплинарного подхода в хирургии распространенных форм эндометриоза

Отдаленные результаты радикального хирургического лечения распространенных форм эндометриоза оценивают по трем важным параметрам:

- улучшение самочувствия, уменьшение клинических проявлений заболевания;

- частота ранних проявлений продолженного роста (рецидивов);

- наступление беременности.

По нашим данным, проведение радикальных операций с резекцией кишки и без такового дало больше положительных результатов в восстановлении фертильности, в регрессе болевого синдрома, исчезновении клиники поражения органов желудочно-кишечного тракта [22]. Радикальные операции дают лучшие результаты при оценке по таким критериям, как психологический комфорт, снижение уровня депрессии, удовлетворенность отношениями в семье и сексуальной функцией [32].

Рецидив эндометриоза после радикального иссечения считают продолженным ростом, потому что на микроскопическом уровне радикальное вмешательство выполнить невозможно. Частота так называемых рецидивов заболевания составляет 4,7–25% [24].

В рамках мультидисциплинарного подхода, направленного на максимальное иссечение очагов эндометриоза, частота рецидивов гораздо меньше [38]. По данным наших наблюдений, эта частота составила 3,8%. Количество беременностей после резекции кишки с максимальным иссечением очагов на брюшине малого таза составляет 24–57% [5, 18, 27, 31, 39, 40]. Недавнее проспективное когортное исследование показало, что частота наступления беременности в группах с резекцией кишки и без таковой составила 50% против 51%. Суммарная частота составила 44, 58, 73% после 1, 2, 3 лет соответственно.

Заключение

По данным литературы дискуссия о выборе оптимального метода лечения распространенных форм эндометриоза с вовлечением органов желудочно-кишечного тракта продолжается. Необходимым является стандартизация предоперационного обследования пациенток с эндометриозом кишечника. Лапароскопия является предпочтительным подходом, поскольку менее травматична, с более быстрым восстановлением. Установлено, что после резекции кишки с широким иссечением инфильтратов чаще происходит восстановление фертильности. Привлечение мультидисциплинарных групп как к обследованию, так и к хирургическому лечению оправдывается клиническими и экономическими результатами и дает возможность применения радикальных и наименее инвазивных методик в сочетании с индивидуальным подходом. На этом фоне возникает вопрос о формировании экспертного центра по диагностике, лечению и реабилитации пациенток с эндометриозом. Привлечение в хирургическую бригаду колопроктологов и урологов снизит количество повторных вмешательств, даст возможность ранней диагностики поражения органов желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. В будущем мы должны сосредоточиться на улучшении долгосрочных результатов комплексного лечения эндометриоза кишечника. Мультидисциплинарный подход позволяет улучшить качество жизни пациенток. Учитывая сложность проблемы, высокий риск ятрогенных повреждений мочеточников, кишки, формирование свищей, данные пациенты должны концентрироваться в клиниках, где этот подход возможен.