Бесплодие в настоящее время становится глобальной проблемой как в медицинском, так в социальном и демографическом аспекте [1]. Отсутствие овуляции отмечается в 25–40% всех случаев диагностированного бесплодия [2–6]. Понимание причин нарушения овуляции лежит в основе выбора рациональной тактики лечения [5–7].

Цель исследования: анализ восстановления репродуктивной функции при эндокринном бесплодии у жительниц Алтайского края.

Материалы и методы

Участники исследования

Исследование основывалось на клинических данных 1610 женщин, обследованных при подозрении на эндокринное бесплодие в период с 27 апреля 2001 г. по 31 декабря 2020 г., что составило 19,6% всех обратившихся на прием с инфертильностью.

Обследование проводилось в ООО «Сибирский институт репродукции и генетики человека» – медицинском центре, специализирующемся на диагностике и лечении бесплодия.

Для отражения изучаемой патологии была спроектирована и набрана база данных «Лечебная тактика в преодолении женского бесплодия, связанного с нарушением овуляции» (Свидетельство о государственной регистрации № 2021620486 от 12.03.2021 г.). Созданная на платформе электронных таблиц база данных содержала информацию о 77 признаках: клинические проявления, анамнез, данные физикального обследования, результаты лабораторных, инструментальных методов, установленный клинический диагноз, выбранная лечебная тактика, исход лечения [4]. Учетные данные о внесенных пациентках редактировались по мере поступления информации об изменении любого из 77 признаков. Все персональные данные больных (ФИО, место жительства, телефон) после окончания сбора материала были удалены.

Нарушение овуляции подтверждалось отсутствием роста лидирующего фолликула при повторных ультразвуковых мониторингах, низкими концентрациями прогестерона в предполагаемую II фазу цикла (менее 10 нмоль/мл или 3,1 нг/мл).

После первичной консультации 290 пациенток (18%) покинули клинику, выбыв из исследования. Возраст 51 женщины (3,1%) был более 40 лет, все они были направлены на вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) и в анализе не участвовали.

Средний возраст включенных в исследование составил 28,9 (4,4) года. Около 10% пациенток были старше 35 лет. Медиана продолжительности бесплодия составила 36 (24;60) месяцев.

Согласно классификации NICE (2013) [8] и причин нарушения овуляции ВОЗ (1973) [9], пациентки были разделены на 3 группы:

I – гипогонадотропная гипоэстрогенная ановуляция, n=23;

II – нормогонадотропная нормоэстрогенная ановуляция, n=1100;

III – гипергонадотропная гипоэстрогенная ановуляция, n=140.

Методы оценки целевых показателей

Осуществлялся сбор анамнеза, оценивались степень гирсутизма по шкале Ферримана–Галлвея, данные объективного обследования, общеклинические методы исследования, лабораторные, инструментальные методы диагностики.

Определялась концентрация фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), антимюллерова гормона (АМГ), пролактина, тиреотропного гормона, свободного тироксина, тестостерона с 3-го по 5-й дни цикла и прогестерона на 22–25-й дни цикла. При гирсутизме или повышении уровня тестостерона исследовался андрогенный профиль (тестостерон общий, альбумин, глобулин, связывающий половые стероиды, дегидроэпиандростерон, андростендион, 17-ОН-прогестерон, кортизол).

При трансвагинальном ультразвуковом исследовании (мультичастотный датчик 6–9 MГц) оценивались размер и эхогенность матки, яичников с подсчетом числа антральных фолликулов, толщина и структура эндометрия.

Оценка проходимости маточных труб проведена у 862/1263 женщин (68,3%): у 395 при хромолапароскопии; у 184 – при гистеросальпингографии; у 162 – при соногистеросальпингографии. Еще у 121 пациентки в медицинской документации указан факт проходимости маточных труб без указания способа. Проходимость маточных труб не оценивалась у 297 женщин из-за отсутствия показаний, еще 104 женщины отказались от исследования.

При гипо- и гипергонадотропной аменорее с учетом высокого риска хромосомной патологии осуществлялись кариотипирование и консультация генетика. «Типичная» форма дисгенезии гонад 45Х0 (синдром Шерешевского–Тернера) диагностирована у 9 женщин, «стертая» 45Х0/46ХХ – у 2 и «чистая» форма 46ХY (синдром Свайера) – у 1 пациентки.

При гиперпролактинемии после сбора анамнеза выполнялись инструментальные исследования органов и систем, вовлеченных в процессы регуляции секреции или метаболизма пролактина (щитовидной железы, почек, печени, гипофиза), оценивался удельный вес макропролактина, пациентки консультировались эндокринологом. При опухолевом генезе гиперпролактинемии рекомендовалась консультация нейрохирурга.

При обнаружении экстрагенитальной патологии пациентки направлялись к профильным специалистам; мероприятия по лечению бесплодия осуществлялись после компенсации обнаруженной болезни.

В случае применения внутриматочных инсеминаций или ВРТ пациенток обследовали в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ), регламентирующими объем обследования при проведении названных технологий и актуальными в момент проведения лечения (Приказ МЗ РФ от 26 февраля 2003 года № 67, действовавший до 2013 г., и Приказ МЗ РФ от 30 августа 2012 года №107н, действовавший до 31 декабря 2020 г.).

Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

Клинически значимой конечной точкой в этом исследовании было наступление беременности.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (Протокол № 21 от 27.11.2017 года). Все пациентки подписали информированное добровольное согласие на участие в исследовании.

Статистический анализ

При статистическом анализе использовался универсальный программный продукт Statistica (разработка компании StatSoft) версия 10. Непрерывные переменные представлены в виде средних значений (M) и стандартного отклонения (±SD). Категориальные переменные представлены в виде абсолютных значений и процентов от объема выборок (абс. (%)).

В исследовании рассматривалась статистическая гипотеза наличия клинико-анамнестических различий между I, II, III исследуемыми группами.

При наличии малых частот (менее 10) использовали поправку Йейтса на непрерывность. Статистически значимыми считали различия при p<0,05, где p – вероятность ошибки первого рода при проверке нулевой гипотезы. При сравнении нескольких групп между собой использовали поправку Бонферрони на множественность сравнений.

Результаты

Большая часть обратившихся – 1010/1263 (80%) заявляли о нарушении менструальной функции: 742/1263 женщины (73,5%) указывали на редкие менструации с задержкой цикла от 10 дней до 6 месяцев, 236/1263 (23,4%) – на аменорею – отсутствие самостоятельных менструаций более 6 месяцев и 32/1263 (3,1%) – на обильные менструальные кровотечения. У 253/1263 (20%) женщин была нормальная продолжительность менструального цикла от 23 до 36 дней, в среднем 28 (2,3) дней, а ановуляция подтверждалась данными ультразвукового исследования и анализа крови на прогестерон.

Первичное бесплодие встречалось чаще (877/1263, 69,4%), чем вторичное (386/1263, 30,6%). У 101/386 (26,1%) женщины с вторичным бесплодием беременность закончилась родами. При этом у 17/386 (16,8%) женщин манифестация эндокринного бесплодия ассоциировалась с патологическими родами (преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, преэклампсией тяжелой степени, антенатальной гибелью плода). Потеря беременности отмечена в анамнезе 149/386 (38,6%) женщин, у 27/386 (18,1%) – 2 и более выкидыша. У 143/386 (37%) женщин в анамнезе были медицинские аборты, при этом у 26/386 (18,1%) – повторные.

Оценка эффективности ранее проведенного лечения при первичной консультации оказалась возможной у 491/1263 (38,8%) пациентки. Лечение, направленное на нормализацию цикла с помощью гестагенов или оральных контрацептивов, назначалось ранее 343/491 (69,8%) женщинам. Согласно представленным выпискам, практически каждой пятой (98/491, 19,9%) в качестве основного лечения ранее назначались биологические активные добавки. Медикаментозная стимуляция овуляции проводилась 260/491 (52,9%) пациенткам. Дриллинг яичников с целью стимуляции овуляции был уже применен 245/491 женщинам (49,8%). Две трети пациенток – 327/491 (66,6%) имели опыт нескольких видов лечения. Временной интервал, затраченный на лечение на предварительном этапе, составил 10 (6; 18) месяцев. Отсутствие беременности явилось основанием для повторного обращения.

I группа нарушений овуляции (по ВОЗ)

У 23/1263 (2,1%) женщин (медиана возраста 28,5 (26;31) года) показатели ФСГ и эстрадиола указывали на гипоталамо-гипофизарный гипогонадизм (концентрация ФСГ – 1,8 (0,7; 2,3) ME/л, ЛГ – 1,5 (0,4; 2,3) ME/л, эстрадиола – менее 30 пг/мл). Медиана продолжительности бесплодия составила 36 (24; 55) месяцев. У большинства пациенток (n=14) самостоятельных менструаций не было, у 9 пациенток гипогонадизм связывался с потерей веса или стрессом. Случаев аносмии, описываемых у женщин с первичным гипогонадотропным гипогонадизмом, мы не обнаружили.

Только у 3 женщин в анамнезе была беременность, закончившаяся ее потерей. Дефицит веса отмечен у 5 пациенток (21,7%), ожирение или избыточный вес – у 3 (13%); столько же отмечено аномалий развития матки (перегородка матки, двурогая и седловидная матка).

II группа нарушений овуляции (по ВОЗ)

В группу нарушения овуляции II (по ВОЗ) вошли 1100/1263 женщин (медиана возраста 28 (26; 31) лет) со следующими показателями гормонов: ФСГ – 6,8 (4,8; 8,9) ME/л, ЛГ – 8,3 (6; 12,8) ME/л, АМГ – 5,1 (4,1; 5,7) нг/мл, эстрадиол – 94,6 (42,3; 69,1) пг/мл. Медиана продолжительности бесплодия составила 36 (24; 60) месяцев.

Большая часть группы – 1018/1100 (92,5%) соответствовали одному из четырех фенотипов синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). У 82/1100 женщин (7,5%) диагностирована гиперпролактинемия.

При детальном обследовании у 15 женщин с нормогонадотропной ановуляцией выявлена некомпенсированная патология щитовидной железы: в 8 случаях – гипотиреоз и в 7 – тиреотоксикоз. У 11 пациенток была врожденная гиперплазия коры надпочечников. У 3 пациенток с нарушением овуляции имелась эпилепсия, у 2 – заболевание головного мозга. Сопутствующая патология определила подход к лечению этих больных.

У большинства женщин было нарушение цикла. Характерной особенностью группы стала частота выявления клинических признаков гиперандрогении (535/1100, 48,6%). У 268/535 женщин (50%) избыток андрогенов проявлялся гирсутизмом и повышением андрогенов в крови; изолированно гирсутизм диагностирован у 188/535 (35,1%), гиперандрогения без гирсутизма – у 79/535 (14,7%). Гиперандрогения отсутствовала у 547/1100 (49,7%) женщин II группы нарушения овуляций (по ВОЗ).

III группа нарушения овуляции (по ВОЗ)

В III группу вошли 140 женщин (медиана возраста 32,2 (28; 36) года) со следующими гормональными показателями: ФСГ – 29,1 (24,7; 35,2) ME/л; ЛГ – 14,2 (10,2; 17,8) ME/л; АМГ – 0,2 (0,1; 0,3) нг/мл; эстрадиол – 23,7 (9,1; 26,1) пг/мл. Медиана длительности бесплодия составляла 48 (24; 87) месяцев. Несмотря на то что у большинства – 91/140 (65%) женщин бесплодие носило первичный характер, у 49/140 были в анамнезе беременности: у 19 – роды, у 22 – аборты, у 18 – выкидыши.

Причины преждевременной недостаточности яичников разделились на 3 основные группы: ятрогенные – операции на яичниках, состояние после эмболизации миомы матки, химиотерапия при онкологических заболеваниях (n=86); генетические – дисгенезия гонад (n=13); идиопатические и неуточненные причины (n=41).

Клинико-анамнестические различия между I–III группами нарушений овуляции

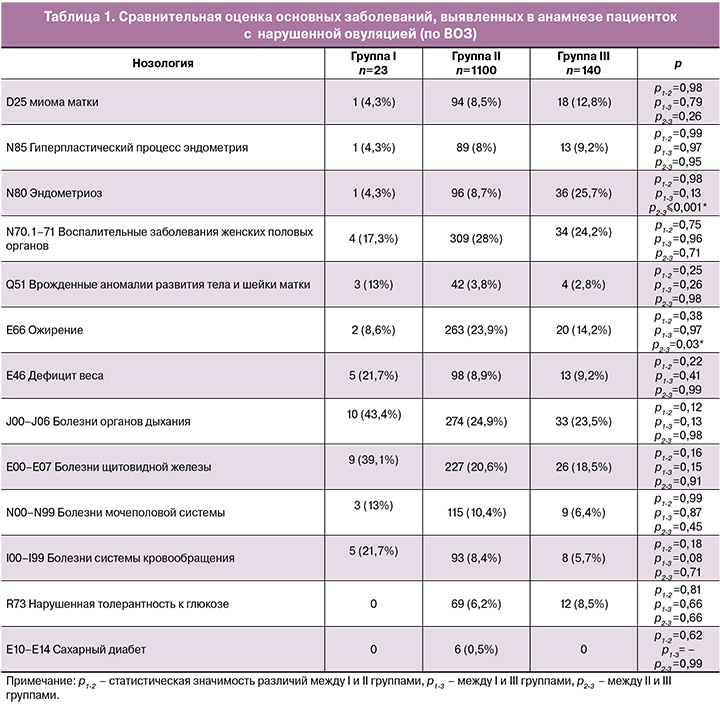

Сравнительная частота встречаемости патологических состояний в анамнезе в группах приведена в таблицах 1 и 2.

Заявленная статистическая гипотеза клинико-анамнестического различия между исследуемыми группами подтверждена для двух нозологий: N80 Эндометриоз и E66 Ожирение.

В анамнезе женщин III группы эндометриоз встречался чаще, чем в других группах, но эти различия были статистически значимыми только по отношению ко II группе (25,7% к 8,7%), р≤0,001.

У пациенток II группы чаще встречалось ожирение – в 23,9%, тогда как в I группе – в 8,6% и в III группе – в 14,2%; но только при сравнении с III группой эти различия были статистически значимыми, р=0,03. Случаи заболевания сахарным диабетом отмечены только во II группе.

Следует заметить, что во всех случаях выявленные соматические заболевания были в стадии компенсации и не являлись непосредственной причиной нарушения овуляции.

Данные об исходах реализации репродуктивной функции

У 274/1263 (21,6%) пациенток, вошедших в исследование и доступных для анализа структуры и причин нарушения овуляции, не были уточнены исходы. Все пациентки принадлежали ко II группе нарушений овуляции (по ВОЗ).

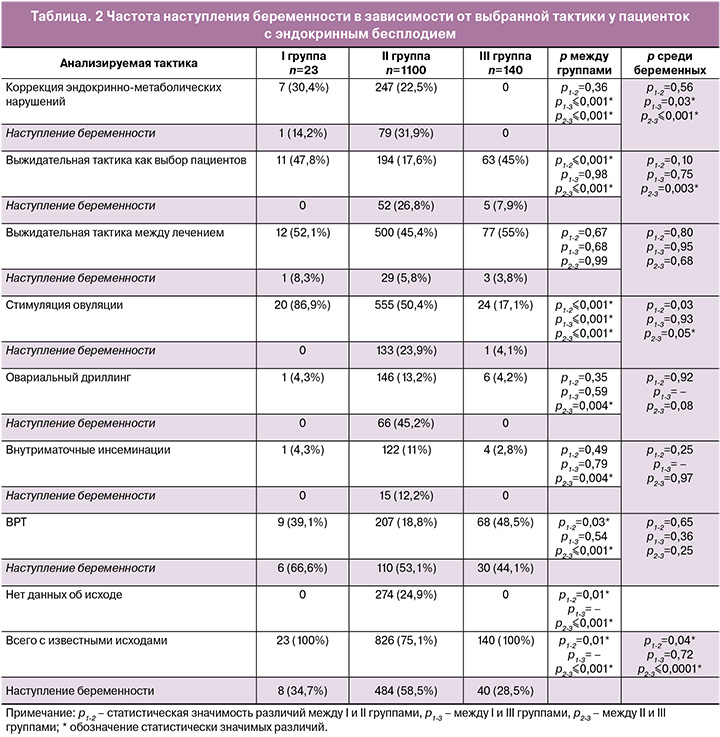

Лечебная тактика и результаты восстановления фертильности

После осмотра и обследования пациенткам рекомендовалась одна из пяти основных терапевтических моделей: комплексная коррекция эндокринных и метаболических нарушений как самостоятельный метод и как подготовка к следующим этапам, выжидательная тактика, стимуляция овуляции (медикаментозная и хирургическая), внутриматочные инсеминации (ВМИ), ВРТ. При неэффективности выбранной модели осуществлялся переход к другим способам преодоления бесплодия.

Всего медикаментозная стимуляция яичников была назначена 726/1263 пациенткам. В данную группу вошли 168 женщин, у которых беременность не наступила при подготовительном лечении, и 558 пациенток с ановуляцией, не требующих предгравидарной подготовки. В зависимости от состояния овариального резерва стимуляция применялась в 3 основных протоколах – «кломифен», «кломифен+гонадотропины», «гонадотропины». У 127 женщин стимуляция предшествовала ВМИ. Длительность лечения составила 6–

8 циклов. Частота наступления беременности на цикл стимуляции составила 7,1%, на женщину – 23,9%.

Эффективность восстановления репродуктивной функции при эндокринном бесплодии без использования ВРТ составила 38,9%. Показанием к ВРТ служило наличие сочетанных факторов бесплодия у 124/1263 женщин (9,8%) (у 44 – мужской фактор, у 65 – патология маточных труб, у 15 – сочетание нескольких причин бесплодия) и неэффективность предыдущего лечения у 192 пациенток. Среднее количество программ ВРТ на женщину составило 3,2 (от 1 до 6). Частота наступления беременности на попытку – 31,6%, на женщину – 52,3%.

Исследование показало, что средний возраст женщин с наступившей беременностью составил 28,4 (3,7) против 30,1 (4,5) года у оставшихся бесплодными. Медиана длительности бесплодия у женщин, успешных в беременности, составила 24 (18; 48) месяца против 36 (24; 72) месяцев у женщин с ненаступившей беременностью.

Одной из проблем, вскрывшихся в ходе анализа, явилось несоблюдение предписанных назначений – отсутствие приверженности к лечению, отмеченное у 268 (21,2%) женщин.

Чаще всего женщины не выполняли рекомендации по модификации образа жизни: набор веса при его дефиците – 40 (14,9%), снижение веса при ожирении или избыточной массе тела – 72 (26,8%), донация ооцитов при гипергонадотропном гипогонадизме – 63 (23,5%). Кроме того, нами отмечены случаи отказа выполнения рекомендаций с последующим применением нерациональных способов преодоления бесплодия – дриллинга яичников – у 7 женщин и ВМИ – у 5 пациенток при нарушении овуляции, обусловленной гипогонадотропным или гипергонадотропным гипогонадизмом.

В таблице 2 приведены сведения о частоте наступления беременности в группах в зависимости от модели ведения.

Из 7 женщин I группы, выполнивших рекомендацию набора веса, спонтанная беременность наступила у 1 (14,2%); еще у 1 пациентки спонтанная беременность наступила в период ожидания ВРТ. Стимуляции овуляции, назначенные 20 женщинам в I группе, оказались неэффективным способом лечения. Использование кломифена цитрата, рекомендованное Gordon C.M. et al. (2017) при достаточном уровне эстрогенов [10], оказалось неэффективным во всех протоколах стимуляции. Овуляция была достижима при назначении мочевых гонадотропинов в дозе не менее 225 МЕ в день при длительности стимуляции 12 (2,5) дней, но это не привело к наступлению беременности. Наиболее эффективным способом преодоления бесплодия в I группе оказались ВРТ.

Рекомендации коррекции эндокринно-метаболических нарушений (изменение образа жизни, диета, физические упражнения, инсулиносенситайзеры), рекомендованные 385 женщинам II группы, имеющим ожирение или избыточную массу тела, инсулинорезистентность, гипертензию, были выполнены 247 пациентками, что способствовало наступлению беременности у 79 (31,9%) пациенток. Это были преимущественно молодые женщины (средний возраст 28,2 (4,3) года) с недлительным анамнезом заболевания – 24 месяца (18; 36), четко осознавшие необходимость модификации образа жизни.

В ходе медикаментозной коррекции патологии щитовидной железы овуляция восстановилась у 8 из 13 женщин с уточненными исходами. Беременность при компенсации функции щитовидной железы наступила у 3 женщин (23%).

Спонтанная беременность наступила у 2 женщин из 11 с врожденной дисфункцией коры надпочечников; еще 3 пациентки достигли беременности в ходе ВРТ.

У 5 женщин нарушения овуляции ассоциировались с лечением основного заболевания (эпилепсия, патология головного мозга). Коррекция противоэпилептического лечения способствовала спонтанному наступлению беременности у 1 женщины; еще 1 беременность наступила при стимуляции овуляции кломифеном.

В ходе лечения гиперпролактинемии овуляция восстановилась у 50 женщин (83,3%). Спонтанная беременность наступила у 16 (26,7%), у 4 женщин беременность была индуцирована кломифеном. Еще у 10 женщин деторождения удалось достичь при применении дриллинга яичников (n=1), ВМИ (n=1) и ВРТ (n=8).

Проведение стимуляции овуляции, выжидательная тактика, овариальный дриллинг у пациенток III группы расценивались как ошибочная тактика. Всем 140 пациенткам, отнесенным к III группе, для достижения беременности рекомендовалась донация ооцитов. Проведено 93 программы у 68 пациенток. Частота наступления беременности на попытку лечения составила 32,2%, на женщину – 44,1%.

Проведенное исследование позволило рекомендовать алгоритм ведения пациенток с ановуляторным бесплодием (рис. 2).

Обсуждение

Частота встречаемости ановуляторных форм бесплодия у жительниц Алтайского края составила 19,6% всех обратившихся с инфертильностью, что в целом соответствует данным литературы – от 20 до 40% [2–7].

Нормализация цикла при назначении гестагенов и контрацептивов, применение биологически активных добавок в анамнезе у 491 женщины (38,8%) не способствовали наступлению беременности и, по нашему мнению, отсрочили применение рациональных способов преодоления бесплодия.

Ожидаемо, что гипогонадотропный гипогонадизм (I группа) оказался редкой патологией – 2,1%. Эффективной тактикой преодоления бесплодия для женщин I группы оказались ВРТ. Нормализация веса, компенсация или исключение стресса привели к наступлению беременности у 2/9 (22,2%). Неэффективны выжидательная тактика и дриллинг яичников. Считается, что овуляция у пациенток I группы может быть достигнута при пульсирующей терапии гонадотропин-рилизинг-гормоном, назначении гонадотропинов [11]. Высокие затраты на стимуляцию овуляции являлись сдерживающим фактором в формировании приверженности наших пациентов к повторным стимуляциям овуляции.

Традиционно самая многочисленная группа женщин с нарушенной овуляцией представлена пациентками с СПКЯ – 1018/1100 (92,5%), что подтверждается другими исследователями [12–14]. Эффективность терапевтической модификации образа жизни при нарушении овуляции, обусловленной нормогонадотропным гипогонадизмом, отмечена многими авторами [10, 14–17]. Наши данные подтверждают этот тезис. Спонтанная беременность наступила при снижении веса и коррекции эндокринно-метаболических нарушений у 79 пациенток (31,9%).

Стимуляция овуляции является тактикой выбора для женщин II группы [2, 3, 5, 10, 11, 14, 18, 19]. Препаратом первой линии остается кломифен, при резистентности к которому рационально использовать гонадотропины. Хирургический дриллинг занимает свою нишу в лечении нарушенной овуляции и показан при кломифенрезистентности у пациенток с нарушением овуляции II группы (по ВОЗ) [3, 6, 19, 20]. Согласно данным Bordewijk E.M. еt al. (2020), вероятность живорождения после стимуляции овуляции кломифеном – 42%, а после дриллинга яичников – от 28 до 40% [20]. В нашем исследовании применение дриллинга яичников 146 женщинам II группы с повторными неудачами стимуляций овуляции способствовало наступлению беременности у 66 женщин (45,2%). Но если учесть проводимые ранее неэффективные хирургические вмешательства на яичниках у 235 женщин, частота наступления беременности (66 пациенток из 381) составляет всего 17,3%, что более корректно отражает терапевтический потенциал дриллинга яичников при СПКЯ.

Считается, что только 25% случаев преждевременной недостаточности яичников имеет известную этиологию [21]. В нашем исследовании 86/140 (61,4%), отнесенных к III группе, указывали на ятрогенные вмешательства, потенциально влиявшие на овариальный резерв, причем у 15 женщин операция на яичниках осуществлялась при СПКЯ. Оптимальным способом преодоления бесплодия для III группы является донация ооцитов.

Несмотря на отсутствие приверженности к врачебным рекомендациям у 268 пациенток, спонтанная беременность наступила у 57 женщин (21,2%). Согласно определению ВОЗ, под приверженностью к лечению понимается степень соответствия поведения пациента рекомендациям врача (соблюдения диеты, изменений образа жизни, приема лекарственных препаратов) [22]. Самостоятельное наступление беременности характеризует эндокринное бесплодие как обратимое состояние с вероятностью спонтанного восстановления овуляций. Спонтанное наступление беременности без лечения более вероятно у женщин, отнесенных ко II группе, нежели к III – 26,8% против 7,9%, р=0,002.

Показаниями к ВРТ явились: сочетанные формы бесплодия, диагностированные у 124/1263 (9,8%); гипергонадотропный гипогонадизм как показание к донации ооцитов у 140 женщин (11%) и неэффективность других методов лечения эндокринного бесплодия, проводимых в течение года у 192 пациенток (15,2%). Только 284/456 (62,2%) женщин, имеющих эти показания, прибегли к ВРТ. Беременность наступила у 146 женщин. Кумулятивная частота наступления беременности составила 51,4%.

Без использования ВРТ беременность наступила во всех группах у 385/807 женщин (47,7%), не имеющих абсолютных показаний к ВРТ.

При сравнении частоты наступления беременности у пациенток с нарушенной овуляцией суммарная эффективность всех лечебных тактик и результативность ВРТ сопоставимы – 47,7% против 51,4%, р=0,41, если не принимать во внимание низкую вероятность наступления беременности без ВРТ при сочетанных формах бесплодия, синдроме преждевременной недостаточности яичников, при исчерпании терапевтического потенциала других способов лечения.

Представленное исследование характеризуется некоторыми ограничениями. С учетом небольшой численности I и III групп, не исключен риск потенциальной систематической ошибки, и полученные данные нельзя проецировать на всю популяцию. Использованная классификация причин нарушения овуляции, предложенная в 1973 г., в настоящее время не в полной мере отражает всю сложность проблемы, что, возможно, будет преодолено утвержденной в качестве всемирного стандарта классификацией FIGO (2022) [23].

Заключение

Ановуляторное бесплодие является перспективной формой для реализации репродуктивной функции при правильной диагностике формы нарушений и выбора обоснованной тактики достижения беременности. При сочетанном поражении органов репродукции или неэффективности лечения в течение 1 года рационально применение ВРТ. Нарушение овуляции при гипергонадотропном гипогонадизме является показанием к донации ооцитов.

Анализ тактики ведения пациенток на уровне первичного звена медицинских организаций Алтайского края выявил явные дефекты, когда лечение назначается эмпирически, без адекватного обследования и выявления клинико-патогенетической формы нарушений, что приводит к задержке обоснованного лечения.