До недавнего времени в медицинском сообществе существовали два подхода к ведению третьего периода родов: выжидательная тактика и активное ведение [1]. Выжидательная тактика предполагала самостоятельное рождение последа под действием силы тяжести и периодически возникающих сокращений матки [1, 2]. Активное ведение третьего периода родов включает использование утеротоников, раннее пересечение пуповины и контролируемые тракции за пуповину [1]. Согласно заключению ВОЗ, активное ведение третьего периода родов способствует уменьшению объема кровопотери, снижает длительность третьего периода родов и риск развития послеродового кровотечения [1, 3]. Между тем, раннее пересечение пуповины приводит к гиповолемии у новорожденного, повышает риск развития анемии, что исключает возможность рутинного применения данной манипуляции [1]. Учитывая то, что контролируемые тракции за пуповину незначительно влияют на частоту массивных кровотечений, от их применения неподготовленными специалистами следует воздержаться и ограничить активное ведение родов рутинным введением окситоцина [4]. Интенсивные тракции за пуповину могут привести не только к обрыву пуповины, но и к ятрогенному вывороту матки, сопровождающемуся развитием не только кровотечения, но и болевого шока [4, 5].

Современные клинические рекомендации предполагают оценку в третьем периоде родов следующих признаков отделения плаценты: Шредера, Альфельда, Клейна и Кюстнера–Чукалова [4]. В связи с повсеместным введением утеротонических средств в начале третьего периода родов признак Шредера фиксировать не представляется возможным. Между тем, признаки Довженко, Штрассмана, Микулича-Радецкого, Гогенбихлера и Россье не получили широкого распространения в практике [2, 3]. О факте отделения плаценты чаще судят не по одному, а по сочетанию двух и более признаков [2, 3]. Основным недостатком оценки признаков отделения плаценты является их субъективность: эффективность данной оценки напрямую зависит от опыта и знаний врача, его внимательности, остроты зрения, а иногда и от темперамента медицинского персонала. Ущемление последа вследствие спазма шейки матки может скрываться под маской отделения плаценты по Дункану [2]. Между тем, безрезультатные попытки выделения неотделившегося последа также являются фактором риска развития кровотечения [2]. Задержка отделившегося последа в полости матки приводит к увеличению объема кровопотери за счет расширения полости матки [2, 6]. Поэтому актуальным является поиск метода своевременной оценки факта отделения плаценты, что гипотетически позволит снизить объем кровопотери.

Krapp M. et al. предложили методику определения факта отделения плаценты, которая основывалась на проведении цветовой допплерографии сосудов плацентарной площадки [7]. Прекращение кровотока в проекции сосудов базальной мембраны плаценты свидетельствовало о полном отделении плаценты. Также авторы выделяли период отслоения плаценты от стенок матки и период изгнания. О начале периода изгнания свидетельствовало смещение последа в полость влагалища. Между тем, авторы в основном позиционировали данную методику, как метод диагностики врастания плаценты и не предполагали ее рутинное использование в качестве метода, позволяющего снизить объем послеродовой кровопотери [7]. По данным когортного исследования Edwards H. et al., задержка отделившегося последа в полости матки является сильным предиктором для увеличения объема послеродовой кровопотери, а увеличение продолжительности третьего периода родов – слабым [8].

В случае наличия анемии средней и тяжелой степени, даже при незначительной кровопотере в родах, возникает необходимость заместительной трансфузионной терапии эритроцитсодержащими компонентами донорской крови и, соответственно, возрастает потенциальный риск осложнений, связанных с аллогенными гемотрансфузиями [9]. Кроме того, наличие анемии ассоциируется с увеличением частоты осложнений и длительности пребывания в стационаре после родоразрешения, что приводит к повышению стоимости затрат на проводимое лечение [9]. Следовательно, перед акушерством в настоящее время стоит вопрос о возможности минимизации объема послеродовой кровопотери в условиях предупреждения акушерской агрессии [1].

Поэтому целью исследования явилось изучение перспектив применения динамической ультразвуковой оценки факта отделения плаценты в третьем периоде родов.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе перинатального центра ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чите в 2019–2020 гг., включало проспективный анализ 130 случаев родов. Было выделено три исследуемые группы: 1-я группа включала 50 пациенток, у которых с целью определения факта отделения плаценты в третьем периоде родов определяли признаки Шредера, Альфельда, Клейна и Кюстнера– Чукалова; 2-я группа – 50 пациенток, у которых с целью определения факта отделения плаценты в третьем периоде родов определяли признаки Шредера, Альфельда, Клейна, Кюстнера–Чукалова, Довженко, Штрассмана, Микулича–Радецкого, Гогенбихлера и Россье; 3-я группа – 30 пациенток, у которых факт отделения плаценты определяли с помощью ультразвукового исследования. Группы сопоставимы по возрасту, паритету родов и массе плода. Критериями исключения явились: оперативное родоразрешение, развитие раннего послеродового кровотечения, хориоамнионит, родостимуляция, многоводие, многоплодие, крупный плод, наличие анемии накануне родов, плотное прикрепление плаценты. В общем, из исследования были исключены пациентки, угрожаемые по развитию послеродового кровотечения. Всем женщинам проводилось общее и специальное акушерское исследование в соответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными Минздравом России [4, 5]. Весь спектр обследования выполнен автором без дополнительных затрат бюджетных средств; в каждом случае получено отдельное информированное добровольное согласие; работа выполнена в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013). Учитывая, что контролируемые тракции за пуповину могут сопровождаться рядом осложнений, от их применения было решено воздержаться и ограничить активное ведение родов рутинным введением окситоцина [4]. С целью профилактики кровотечения всем женщинам в третьем периоде родов в первую минуту после рождения плода проводилось внутримышечное введение 10 ЕД окситоцина [4].

Ультразвуковая оценка факта отделения плаценты проводилась в третьем периоде родов в условиях родового отделения с помощью портативного ультразвукового сканирующего устройства высокого класса MySono U5 Samsung Medison (Samsung Medison Bldg, Корея). Эхографическое исследование проводилось в динамическом режиме конвексным датчиком с частотой преобразователя 3,5–5,0 МГц, трансабдоминальным доступом в сагиттальной позиции датчика. Удовлетворительное положение датчика подтверждалось фактом визуализации на экране монитора матки и плаценты. Отделение плаценты на всем протяжении и смещение последа в проекцию нижнего сегмента матки считали фактом полного отделения плаценты (рисунок).

Оценка объема послеродовой кровопотери в раннем послеродовом периоде проводилась с помощью калиброванного пакета-приемника Brass-V и взвешивания салфеток, пропитанных кровью. Кроме того, через 10 минут от момента выделения последа с целью определения сократительной способности матки определяли длину, ширину и передне-задний размер тела матки с помощью ультразвукового исследования в соответствии со стандартной методикой [10]. На 3-и сутки послеродового периода с целью контроля уровня гемоглобина проводился общий анализ крови.

Статистический анализ

При проведении статистического анализа автор руководствовался принципами Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) и рекомендациями «Статистический анализ и методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [11, 12]. Оценка нормальности распределения признаков проводилась с помощью критерия Шапиро– Уилка. Учитывая распределение признаков, отличное от нормального, полученные данные представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей: Me (Q1; Q3). Для сравнения трех исследуемых групп по одному количественному признаку применялся критерий Краскела–Уоллиса (H). При наличии статистически значимых различий проводилось попарное сравнение с помощью критерия Манна-Уитни (U) с поправкой Бонферрони. Для сравнения трех исследуемых групп по одному качественному признаку использовался критерий χ2 Пирсона. Учитывая наличие результативных и факторных признаков, проспективный характер исследования, оценка значимости различий стандартных и ультразвукового способов оценки факта отделения плаценты проводилась за счет определения относительного риска. Во всех случаях р<0,05 считали статистически значимым [12]. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics Version 25.0 (International Business Machines Corporation, license No. Z125-3301-14, США).

Результаты и обсуждение

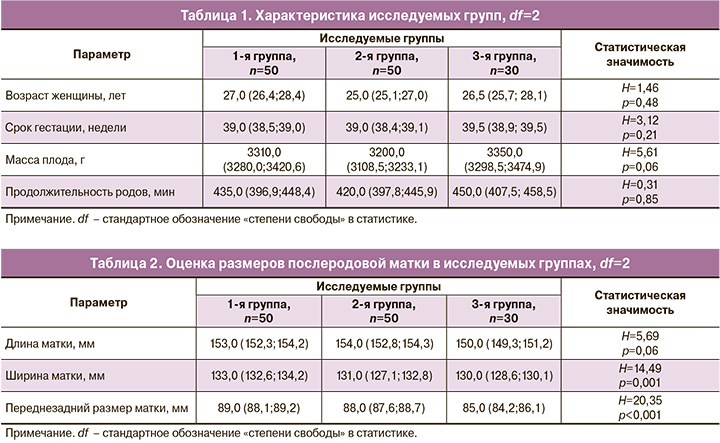

Группы, входящие в структуру исследования, не отличались статистически значимо по возрасту, сроку гестации, массе плода и продолжительности родов (табл. 1).

Число первородящих в 1-й группе равнялось 58% (29/50), во 2-й группе – 52% (26/50), в 3-й группе – 56% (17/30) случаев (χ2=2,54, p=0,64). Отсутствие статистически значимых различий описанных параметров между исследуемыми группами позволит адекватно оценить перспективы ультразвуковой оценки факта отделения плаценты в сравнении со стандартной оценкой соответствующих признаков. Частота ложноположительных результатов оценки факта полного отделения плаценты в 1-й группе составила 10% (5/50), во 2-й группе – 18% (9/50), в 3-й группе – 0% (0/30) случаев (χ2=6,37, p=0,04). Большая частота ложноположительных результатов во 2-й группе исследования была обусловлена тем, что признаки Гогенбихлера и Штрассмана отражают в первую очередь наличие взаимосвязи между кровотоком матки и плацентой, но не отражают факт отслоения плаценты; признаки Россье и Шредера – сократительную деятельность матки, способствующую отделению плаценты, эффективность их оценки снижена на фоне рутинного введения окситоцина. Другие же признаки отделения плаценты могут быть положительными на этапе частичного отделения плаценты, когда часть плаценты опускается в проекцию нижнего сегмента матки или влагалище; между тем, полное отделение еще не произошло.

Частота самопроизвольного рождения последа вследствие потужной деятельности пациентки в 1-й группе составляла 96% (48/50), во 2-й группе – 92% (46/50), в 3-й группе – 87% (26/30) случаев (χ2=2,31, p=0,32). Отсутствие самопроизвольного рождения последа в первую очередь было обусловлено диастазом мышц передней брюшной стенки. После опорожнения мочевого пузыря последы были выделены с помощью способа Абуладзе [4]. Некоторое снижение частоты самопроизвольного рождения последа в 3-й группе, вероятно, было обусловлено более высоким расположением последа (в проекции нижнего сегмента матки). Между тем данное предположение не является статистически значимым (p=0,32) и требует дальнейшего изучения. Продолжительность третьего периода родов в 1-й группе составила 12,0 (11,6;12,5) минуты, во 2-й группе – 11,5 (11,4;12,3) минуты, в 3-й группе – 9,0 (8,7;9,8) минуты (H=21,94, df=2, p<0,001). Обращает на себя внимание не столько снижение длительности третьего периода родов при использовании ультразвуковой оценки в сравнении со стандартными признаками (U=355,5, p<0,001), сколько отсутствие статистически значимых различий между 1-й и 2-й группами (U=1178,0, p=0,57). Данный факт свидетельствует об отсутствии необходимости определения большего числа признаков. Определение комплекса признаков Шредера, Альфельда, Клейна, Кюстнера– Чукалова, Довженко, Штрассмана, Микулича– Радецкого, Гогенбихлера и Россье приводит к увеличению трудоемкости процедуры оценки факта отделения плаценты. Снижение длительности третьего периода связано в данной ситуации не с ускорением процесса отделения плаценты, а с высокой чувствительностью ультразвукового исследования (p<0,001). Оценка признаков отделения плаценты в сравнении с ультразвуковым исследованием все же носит запоздалый характер, что гипотетически может приводить к увеличению объема послеродовой кровопотери.

Интенсивность ретракции миометрия в исследуемых группах оценивали путем оценки размеров матки через 10 минут от момента выделения последа путем ультразвукового исследования (табл. 2).

Отсутствие статистически значимых различий длины тела матки в исследуемых группах, вероятно, связано с большей тропностью окситоцина к продольным мышечным волокнам и меньшей – к циркулярным и косым мышечным волокнам миометрия. Поперечный и переднезадний размеры матки в 1-й и 2-й группах в среднем на 3 мм превышали показатели 3-й группы (p<0,001), несмотря на несколько большую среднюю массу плода при рождении в исследуемой группе (p=0,06), что, безусловно, свидетельствует о более интенсивных процессах ретракции при своевременном выделении последа.

Общий объем кровопотери в 1-й группе был равен 365,0 (353,7;373,9) мл, во 2-й группе – 350,0 (345,7;364,7) мл, в 3-й группе – 300,00 (291,9;310,1 мл (H=22,03, df=2, p<0,001). Объем кровопотери в 3-й группе был ниже, чем в 1-й группе в среднем на 63 (61,8;63,8) мл (U=317,0, p<0,001), и ниже, чем во 2-й группе на 54 (53,8;54,6) мл (U= 344,5, p<0,001). Больший объем кровопотери в 1-й и 2-й группах связан с тем, что матка, в полости которой более длительное время находится отделившийся послед, сокращается менее интенсивно. Интенсивная ретракция миометрия способствует сжатию, деформации венозных сосудов и втягиванию в толщу мышц спиралевидных маточных артерий [2, 6]. Одновременно начинается процесс образования тромбов, который обеспечивают факторы свертывания крови, а ускоряют – тканевые активаторы из элементов последа [2]. В начале процесса тромбообразования сгустки рыхлые, непрочно связаны с сосудами, легко отрываются и вымываются током крови при недостаточной ретракции миометрия матки, что и объясняет увеличение объема кровопотери при задержке выделения последа даже на незначительное время [2]. Объем общей кровопотери в 1-й и 2-й группах статистически значимо не отличался (U=1143,0, p=0,46), что также подтверждает отсутствие целесообразности определения большого количества признаков отделения плаценты. Между тем, использование цветовой допплерографии в качестве метода оценки факта полного отделения плаценты не представляется целесообразным, так как попытки выделения последа в период, когда еще не произошло отделение плаценты на всем протяжении, могут привести к обрыву тонких плодных оболочек, что также может явиться причиной развития послеродового кровотечения [4, 7].

Частота развития постгеморрагической анемии в 1-й группе составила 32% (16/50), во 2-й группе – 28% (14/50), в 3-й группе – 17% (5/30) случаев (χ2=2,29, p=0,32). Отсутствие статистически значимых различий между исследуемыми группами, вероятно, связано с низкой численностью исследуемых групп. Учитывая близость исследуемых показателей 1-й и 2-й групп, решено объединить данные группы с целью определения риска развития постгеморрагической анемии при использовании стандартных методов оценки признаков отделения плаценты в целом. Абсолютный риск развития постгеморрагической анемии в послеродовом периоде при использовании стандартных признаков отделения плаценты составляет 0,17, при использовании ультразвуковой оценки – 0,3, относительный риск ОР=1,8 (95% ДИ 0,77; 4,23), стандартная ошибка относительного риска (S) – 0,44, уровень значимости данной взаимосвязи соответствует p=0,17. Вероятно, данный факт обусловлен физиологической кровопотерей во всех исследуемых группах (менее 0,5–0,7% от массы тела женщины) [5].

Таким образом, ультразвуковая оценка факта отделения плаценты способствует снижению длительности третьего периода родов, уменьшению объема послеродовой кровопотери за счет интенсивной ретракции миометрия, но не влияет на частоту развития постгеморрагической анемии.

Заключение

Результаты полученных исследований подтвердили целесообразность применения ультразвукового исследования для определения факта отделения плаценты, что способствует снижению объема общей кровопотери и может быть рекомендовано к проведению у пациенток, имеющих анемию накануне родоразрешения, с целью предупреждения развития осложнений и снижения длительности пребывания в стационаре.