Благодаря разработке клинических рекомендаций, систематизации оказания медицинской помощи, совершенствованию медикаментозных, хирургических и внедрению эндоваскулярных методов лечения акушерских кровотечений, доля последних в структуре материнской смертности в Российской Федерации уменьшилась с 22% в 2001 г. до 6,2% в 2020 г. Одновременно снизился и показатель материнской смертности с 36,5 на 100 000 родившихся живыми (2001 г.) до 11,2 на 100 000 родившихся живыми (2020 г.). Можно предположить, что сокращение этого показателя произошло за счет снижения частоты массивных акушерских кровотечений: если 20 лет назад они были самыми частыми виновниками смерти пациенток, то сейчас занимают 3-е место.

По времени возникновения различают ранние (первичные) и поздние (вторичные) послеродовые кровотечения. Послеродовое кровотечение, возникшее в течение 24 ч после родов, считается ранним или первичным; позже этого срока (на протяжении 42 дней (6 недель) после рождения плода) – классифицируется как позднее или вторичное [1].

По данным Минздрава Российской Федерации, общая частота (без деления на ранние и поздние) кровотечений в последовом и послеродовом периоде в 2021 г. составила 1,17%; кровотечений в связи с нарушением свертываемости крови – 0,047% [2].

Основной причиной раннего послеродового кровотечения является нарушение сократительной способности матки – атония (90%); на долю остальных факторов (травмы родовых путей, неполное удаление частей плаценты или нарушения в системе гемостаза) приходится около 10%.

В этиологии поздних послеродовых кровотечений ведущую роль играют: остатки плацентарной ткани, субинволюция матки, послеродовая инфекция, наследственные дефекты гемостаза (Клинические рекомендации, 2021). Несмотря на относительную редкость, эти кровотечения могут приводить к летальным исходам вследствие своей неожиданности и массивности [3].

Четкая последовательность действий акушера-гинеколога на хирургическом этапе при возникновении кровотечения во время кесарева сечения или сразу после родов четко обозначена. При позднем послеродовом кровотечении такой алгоритм не указан, за исключением пункта о необходимости опорожнения матки при наличии в ней остатков плацентарной ткани. Нет упоминаний о возможности проведения эндоваскулярного гемостаза как альтернативы хирургического удаления содержимого матки, если остатки плацентарной ткани в ее полости отсутствуют [1].

По сравнению с множеством публикаций, посвященных ранним послеродовым кровотечениям, количество как отечественных, так и зарубежных работ по лечению вторичных кровотечений ограничено; доступны лишь описания отдельных клинических наблюдений и теоретические обзоры [4–6]. Крайне скудно представлена информация о применении эндоваскулярных вмешательств для остановки поздних послеродовых кровотечений. Следует отметить исследование А.А. Родченковой и соавт. (2019), изучивших исходы лечения 103 пациенток с поздним послеродовым кровотечением. У 15 пациенток была применена эндоваскулярная окклюзия маточных артерий с положительным эффектом [7]. Н.И. Тихомирова и соавт. (2011) привели описание наблюдения успешной остановки позднего коагулопатического послеродового кровотечения путем эмболизации маточных артерий [8]. А. Белоусова и соавт. (2018) применили эндоваскулярную окклюзию маточных артерий у 2 пациенток: у одной – из-за продолжающегося кровотечения после инструментального опорожнения полости матки, у второй – ввиду неэффективности консервативной медикаментозной терапии [9]. У 17 из 18 вышеописанных пациенток эндоваскулярной процедуре предшествовало выскабливание матки.

Целью настоящей работы стало: изучить особенности поздних послеродовых кровотечений, потребовавших эндоваскулярного вмешательства.

Материалы и методы

Ретроспективное исследование проведено на базе Клинического госпиталя MD Group г. Москвы. Проанализированы данные 31 пациенток с поздним послеродовым кровотечением, родоразрешенных в 2006–2022 гг.: 21 история родов и 38 медицинских карт стационарного больного (кровотечение у этих пациенток развилось после выписки из стационара, в котором произошли роды, что потребовало повторной госпитализации). Роды происходили в различных родильных домах г. Москвы и в Клиническом госпитале «Лапино». Эндоваскулярное вмешательство производилось в Клиническом госпитале MD Group г. Москвы, Центре планирования семьи и репродукции Департамента Здравоохранения г. Москвы, Клиническом госпитале «Лапино». Критериями включения явились: кровотечение в позднем послеродовом периоде (спустя 24 ч–42 суток после родоразрешения); применение эмболизации маточных артерий (ЭМА) в ходе протокола лечения.

Критерии невключения: врастание плаценты, в том числе, при оставлении ее in situ после извлечения плода; разрыв матки; срок беременности на момент родов менее 22 недель; отсутствие наружного кровотечения при гематометре или остатках плацентарной ткани, выявляемых при эхографии.

По историям родов оценивался: соматический, гинекологический, акушерский анамнез, сроки и способы родоразрешения, показания к настоящему кесареву сечению, течение родового акта, вес детей, особенности послеродового периода, осложнившегося поздним кровотечением. По медицинским картам стационарного больного (при отсутствии данных в истории родов) была получена информация о времени начала кровотечения, его массивности, объеме хирургической помощи, течении послеоперационного периода, потребности в препаратах крови. Гистологическое исследование проводилось после окраски гематоксилином–эозином и по Ван Гизону.

Статистический анализ

Для описания количественных данных, имеющих нормальное распределение, использованы среднее арифметическое (М), стандартное отклонение (SD). Распределение признаков, отличающееся от нормального, представлено в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала Ме (Q1;Q3). Качественные показатели представлены в виде абсолютных, количественных и относительных величин (абс./общее количество (относит. %).

Результаты

Средний возраст пациенток составил 31,5 (4) года. Соматический анамнез был отягощен у 19/31 (61,3%), коагулопатии диагностированы у 2/19 (10,5%) – болезнь Виллебранда и гетерозиготная мутация гена F2. Гистероскопии и раздельное диагностическое выскабливание были у 4/31 (12,9%). Самопроизвольно беременность наступила у 26/31 (83,9%), в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий – у 5/31 (16,1%). Рубец на матке после 1 или 2 операций кесарева сечения был у 5/31 (16,1%). Выскабливания матки в анамнезе имели место у 12/31 (38,7%). Настоящие роды были первыми у 12/31 (38,7%), вторыми –

у 12/31 (38,7%), третьими – у 3/31 (9,7%); пациенток с высоким паритетом (четвертые и шестые роды) – 4/31 (12,9%). Многоплодная беременность наступила у 5/31 (16,1%), одна беременность тройней и 4 – двойней. Срок гестации на момент родов составил 39 (37;39) недель. Преждевременные роды в 33–36 недель произошли у 5/31 (16,1%), своевременные – у 26/31 (83,9%). Преждевременное излитие вод имело место у 5/31 (16,1%) пациенток, из них у 3/5(60%) в дальнейшем диагностирована субинволюция матки. Длительность безводного промежутка более 12 ч была у 3/31 (9,7%) пациенток.

Самопроизвольно родили 19/31 (61,3%) пациенток, путем кесарева сечения родоразрешены 12/31 (38,7%). В раннем послеродовом периоде у 7/19 (36,8%) проводилось ручное отделение плаценты и выделение последа, ручное обследование матки по поводу полного или частичного плотного прикрепления плаценты, дефекта оболочек или плаценты. 16/19 (84,2%) пациенток были выписаны на 3 (3;4) сутки после родов. Кровотечение у них возникло на 5–38-е сутки после родов. У 3/19 (15,8%) кровотечение развилось на 2–3-и сутки послеродового периода.

В плановом порядке кесарево сечение выполнено 6/12 (50%), в экстренном – 6/12(50%) пациенткам. Показаниями к плановому кесареву сечению явились: рубец на матке после кесарева сечения и отказ пациентки от самопроизвольных родов, беременность после ЭКО у первородящей 40 лет, тазовое предлежание плода, поперечное положение плода, тяжелая преэклампсия. Показаниями к экстренной операции были: многоплодная беременность, несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения, тяжелая преэклампсия, острая гипоксия плода.

8/12 (66,7%) пациенток были выписаны на 7 (5;8) сутки после родов. Кровотечение у них возникло на 13–19-е сутки после родов; у 4/12 (33,3%) кровотечение развилось на 5–6-е сутки послеродового периода.

Жалобы на обильные кровяные выделения из половых путей пациентки предъявили на 8 (6;14) сутки послеродового периода: на 2–10-е сутки кровотечение развилось у 20/31 (64,5%), на 12–21-е сутки – у 9/31 (29%), на 35–38-е сутки – у 2/31 (6,5%) пациенток.

У 29/31 (93,5%) пациенток выявлена замедленная инволюция матки. У пациенток, у которых кровотечение развилось на 2–10-е сутки послеродового периода, длина матки составляла 130 (119;143) мм, ширина – 111 (101;120) мм, передне-задний размер – 86 (79;92) мм, полость матки – 37 (28;51) мм. У пациенток, у которых кровотечение началось на 11–21-е сутки, длина матки составляла 122 (121;132) мм, ширина – 116 (111;126) мм, передне-задний размер – 94 (92;96) мм, полость матки – 41 (35;49) мм (рис. 1).

У 1/31 (3,2%) пациентки кровотечение началось на 35-е сутки послеродового периода, размеры матки составляли 55×49×66 мм, полость не расширена, по задней стенке образование 23×22 мм с медленным кровотоком при цветовом допплеровском картировании.

У 1/31 (3,2%) пациентки, у которой на 23-и сутки после самопроизвольных родов была произведена вакуум-аспирация в связи с гематометрой (гистологически плацентарный полип с нагноением), кровотечение началось на 38-е сутки послеродового периода, размеры матки 51×40×53 мм, М-эхо 7 мм.

23/31 (74,2%) пациенткам (подгруппа I) выполнена вакуум-аспирация содержимого полости матки на фоне общей комбинированной анестезии. Учитывая продолжающееся кровотечение объемом 1000 (600;1350) мл, произведена ЭМА. У 13/23 (56,5%) кровопотеря до ЭМА составила 400–1000 мл, у 10/23 (43,5%) – 1200–3900 мл (2500, 3000, 3900 мл).

Из 23/31 (74,2%) пациенток (I подгруппа), которым до ЭМА произведена вакуум-аспирация содержимого полости матки, для гистологического исследования материал был направлен у 18/23 (78,3%). При патоморфологическом исследовании у 16/18 (88,9%) пациенток среди крови в материале, эвакуированном из полости матки, определялись дистрофически измененные и некротизированные фрагменты децидуальной ткани с расстройствами кровообращения и воспалительной инфильтрацией реактивного характера; плацентарный полип обнаружен у 2/18 (11,1%) пациенток, признаки эндометрита – у 8/16 (50%) пациенток.

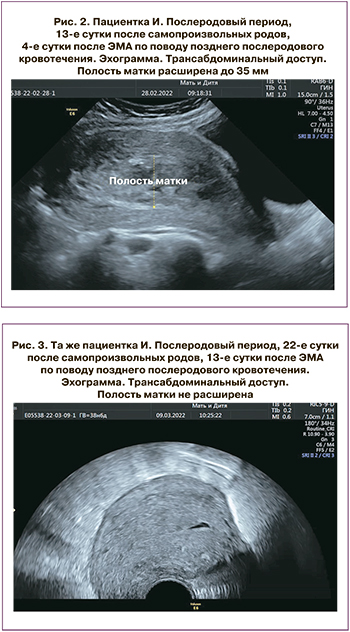

8/31(25,8%) пациенткам (II подгруппа) ЭМА выполнена без предварительного опорожнения полости матки при исходной кровопотере 650 (400;2000) мл. У этих пациенток кровотечение началось на 2–13-е сутки послеродового периода. По данным эхографии были исключены остатки плацентарной ткани в полости матки.

В I подгруппе уровень гемоглобина до ЭМА составил 78±23 г/л, после ЭМА – 89±18 г/л, во II подгруппе до ЭМА – 83±19 г/л, после ЭМА – 93±7 г/л.

Для восполнения глобулярного объема и восстановления свертывающего потенциала крови 14/23 (60,9%) пациенткам I подгруппы было перелито 570 (473;840) мл донорских эритроцитов, 17/23 (73,9%) введено 1180 (600;1340) мл свежезамороженной плазмы; во II подгруппе 3/8 (37,5%) пациенткам перелито 530 (400;545) мл донорских эритроцитов, 5/8 (62,5%) введено 960 (900;1170) мл свежезамороженной плазмы.

У всех пациенток II подгруппы послеоперационный период протекал без осложнений, выписаны на 4-е сутки (рис. 2, 3).

В I подгруппе гладкое течение послеоперационного периода наблюдалось у 18/23 (78,3%) пациенток, выписаны на 6 (3;8) сутки.

ЭМА оказалась неэффективной у одной пациентки I подгруппы: после выскабливания матки и ЭМА кровопотеря составила 2400 мл, через 1 ч кровотечение возобновилось, произведена релапаротомия, утеротомия, прошивание сосудов плацентарной площадки, компрессионные швы на тело матки и нижний маточный сегмент. Общая кровопотеря составила 3400 мл, кровотечение остановлено. Выписана на 10-е сутки в удовлетворительном состоянии.

У остальных обследованных ЭМА оказалась эффективной, кровотечение было купировано. Однако у 4 пациенток I подгруппы отмечено осложненное течение послеродового периода, потребовавшее внутриматочного вмешательства:

У одной пациентки на 10-е сутки после ЭМА выявлено расширение полости матки до 60 мм, пациентка предъявляла жалобы на боли в тазу. Произведена гистероскопия, вакуум-аспирация 200 мл гемолизированной крови. Выписана на 2-е сутки. Данное наблюдение не может быть расценено, как неэффективная ЭМА, так как наружное кровотечение отсутствовало, депонирование определенного объема крови могло происходить до или во время ЭМА;

Одна пациентка на 11-е сутки после ЭМА предъявляла жалобы на гипертермию до 38°С; при ультразвуковом исследовании полость матки расширена до 25 мм. Произведено повторное опорожнение матки, удалены сгустки 50 мл. Выписана на 4-е сутки;

У одной пациентки на 23-и сутки после ЭМА была лихорадка 39°С, полость матки расширена до 37 мм. Произведена повторная вакуум-аспирация. Выписана на 2-е сутки;

У одной пациентки на 2-е сутки после ЭМА в связи с лихорадкой до 37,6°С, расширением полости матки до 18 мм, выполнена вакуум-аспирация содержимого полости матки. Кровопотеря минимальная 5 мл. Выписана на 3-и сутки.

Обсуждение

По сравнению с ранними послеродовыми кровотечениями (4–6% от общего числа родов), в большей мере ассоциируемыми с жизнеугрожающим состоянием и материнской смертностью, поздние встречаются реже (0,47–1,44%), требуют меньшего объема гемотрансфузий, пациентки дольше остаются гемодинамически стабильными [10–12].

Целесообразным является разделить вторичные послеродовые кровотечения на 2 группы по этиологии: 1) маточные (субинволюция матки, врастание плаценты, миома матки, сосудистые маточные аномалии, хориокарцинома); 2) смешанные (нарушения свертывающей системы крови, разрывы и гематомы влагалища).

Наибольший интерес представляют маточные формы вторичных послеродовых кровотечений, основной причиной которых, по нашим данным явилась субинволюция матки, обнаруженная при ультразвуковом исследовании у 29/31 (93,5%) пациенток.

Замедленная инволюция матки подтверждалась трансабдоминальной эхографией, зафиксировавшей замедленное уменьшение длины, ширины и передне-заднего размера матки на 1–3 см, по сравнению с нормой и расширение полости матки более 30 мм.

Гистологическая верификация диагноза была возможна у 18/31 (58,1%) пациенток, которым произведена вакуум-аспирация содержимого полости матки, материал направлен для патоморфологического исследования. Гистологически некротизированная децидуальная ткань обнаружена у 16/18 (88,9%), плацентарный полип – у 2/18 (11,1%) пациенток.

Из изученных нами пациенток у 8/16 (50%) субинволюция матки имела воспалительную природу и развилась на фоне эндометрита, характеризуясь замедленным темпом уменьшения размеров матки, что совпадает с данными отечественных авторов, обнаруживших у 60,8% пациенток острый эндометрит [9]. Послеродовый эндометрит нередко сочетается с преждевременным излитием околоплодных вод, длительным безводным промежутком, нарушением сократительной деятельности миометрия, и как следствие последней, с задержкой частей плаценты в матке [13]. Полученные нами данные о частоте безводного промежутка более 12 ч не совпадают с мнением зарубежных авторов о его значении в субинволюции матки.

Особую роль в развитии вторичных послеродовых кровотечений играют сосудистые аномалии матки. Артериовенозная мальформация (псевдоаневризма) представляет собой локальную пролиферацию артерии и венулы с образованием соединительной фистулы. У большинства пациенток артериовенозные мальформации диагностируются после беременности, завершившейся оперативным вмешательством, в том числе выскабливанием матки, или трофобластической болезнью [14]. В нашем исследовании у 1/31 (3,2%) пациентки была выявлена сосудистая мальформация задней стенки матки, сочетавшаяся с ее воспалением.

Наследственные дефекты генов гемостаза были нами обнаружены у 2/31 (6,5%) пациенток.

В Клинических рекомендациях (2021) по поводу лечения вторичных кровотечений указано, что в случае выявления остатков плацентарной ткани необходимо произвести их хирургическое удаление. Такой акцент можно объяснить тем, что по данным литературы задержка частей плаценты является наиболее частой причиной вторичных кровотечений [1, 12]. В нашем исследовании она имела место у 2/18 (11,1%) при гистологическом подтверждении или у 2/31 (6,5%) пациенток из включенных в исследование. Тем не менее, несмотря на нечастое обнаружение задержавшихся частей плаценты в матке, первым этапом у большинства пациенток проводится гистероскопия, вакуум-аспирация содержимого полости матки – 23/31 (74,2%) пациентки в нашем исследовании. Поводом для эндоваскулярного гемостаза является продолжающееся кровотечение, которое у 8/31 (25,8%) родильниц было остановлено при кровопотере 650 (400;2000) мл без проведения вакуум-аспирации содержимого полости матки.

У 30/31 (96,8%) исследуемых пациенток, удалось добиться прекращения кровотечения. У 1/31 (3,2%) родильницы для остановки продолжающегося после ЭМА кровотечения потребовалось произвести лапаротомию, наложение компрессионных швов на матку.

У 4/30 (13,3%) пациенток на 2, 10, 11-е и 23-и сутки ввиду лихорадки до 39°С, болей в области таза, расширения полости матки до 25–60 мм, произведена вакуум-аспирация содержимого полости матки, кровопотеря 50–200 мл; патоморфологическое заключение подтверждало наличие некротизированной децидуальной ткани с лейкоцитарной инфильтрацией. У всех пациенток с осложненным послеоперационным периодом до эндоваскулярной блокады маточных артерий проводилась вакуум-

аспирация содержимого полости матки. Ни одна из 8 пациенток с ЭМА в виде моноварианта хирургического лечения не нуждалась в такой процедуре.

Заключение

Массивные поздние послеродовые кровотечения встречаются редко; за 17 лет на 3 клинических базах зарегистрировано 31 наблюдение. У большинства (64,5%) родильниц кровотечение начиналось на 2–10-е сутки послеродового периода. У пациенток, у которых кровотечение развилось со 2-го до 21-го дня послеродового периода включительно, наблюдалась субинволюция матки, подтвержденная результатами ультразвукового исследования. Наиболее существенно увеличивался поперечный размер полости матки. ЭМА является эффективным методом остановки позднего послеродового кровотечения без предварительного опорожнения полости матки при отсутствии в ней остатков плацентарной ткани, диагностированном путем эхографии.