Несмотря на современные достижения медицины, на протяжении многих лет массивные послеродовые кровотечения остаются актуальной проблемой акушерства и гинекологии [1–4]. В последние годы ученые отмечают увеличение частоты кровотечений, связанных с приращением плаценты [5–8]. В настоящее время, благодаря достижениям современной медицины, появилась возможность не только контролировать интраоперационную кровопотерю, но и проводить органосохраняющие операции с возмещением полного объема циркулирующей крови за счет аутологичных гемотрансфузий. Более того, наметилась стойкая тенденция к увеличению частоты органосберегающих вмешательств на матке; были разработаны алгоритмы и методики соответствующих оперативных вмешательств [9–11].

Возможности современных органосохраняющих методов при лечении пациенток с аномалиями плацентации открывают новые перспективы, позволяющие не только сохранить жизнь матери и ребенка, но и предотвратить утрату детородной функции. При этом органосохраняющая тактика является относительно новым направлением, и на данный момент еще не накоплено достаточно сведений относительно восстановления менструальной функции после отдельных хирургических тактик в целом и конкретных методов в частности. Таким образом, целью нашей работы являлась оценка динамики восстановления менструальной функции у пациенток с приращением плаценты.

Материалы и методы

Для выполнения сформулированной цели было проведено ретроспективное контролируемое одноцентровое исследование, включающее анализ 147 индивидуальных карт беременных с одноплодной беременностью, закончившейся родами или внезапным прерыванием беременности за период с 2005 г. по 2020 г. Пациентки, участвовавшие в исследовании, имели окончательный диагноз по международной классификации болезней «Приращение плаценты». Предшествующие беременности обследование и лечение, наблюдение беременности и роды у всех женщин были проведены на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр».

Все обследованные женщины были разделены на 3 клинические группы. Основным принципом деления участниц исследования на группы был вид оперативного вмешательства в связи с послеродовым кровотечением из-за приращения плаценты. Так, I1 группу составили женщины (n=106, средний возраст 29,2 (2,9) года) с одноплодной беременностью, которым в связи с приращением плаценты проводили эмболизацию маточных артерий. Группа I2 (n=31, средний возраст 32,2 (3,4) года) была представлена женщинами, которым после родоразрешения в связи с невозможностью хирургического гемостаза была проведена экстирпация матки. Группа I3 (n=10, средний возраст 31,6 (3,7) года) состояла из женщин, которым в послеродовом периоде для остановки кровотечения использовали операционный гемостаз (наложение компрессионных швов) без экстирпации матки. Контрольной группой (группа II) служили практически здоровые женщины-доноры (n=20), чьи показатели использовали в основном при сравнении данных лабораторных и инструментальных исследований.

Обследование женщин всех групп, а также здоровых добровольцев доноров сочетало как стандартные, регламентированные государственными гарантиями оказания медицинской помощи, так и специфические исследования. Для оценки гормонального фона, а также динамических изменений уровней гормонов проводилось исследование содержания в сыворотке крови пролактина, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), тиреотропного гормона (ТТГ), общего тироксина (Т4 общ).

Размер клинической выборки в целом, а также для каждой группы и подгруппы с целью получения статистически достоверных результатов проводимых нами научных исследований определяли по стандартизованной формуле (Lopez-Jimenez F. et al., 1998) [12]. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Statistica 6.0. Нормальность распределения полученных результатов в вариационном ряду оценивали с помощью критерия Колмогорова–Смирнова, а также согласно правилу двух и трех сигм (σ). Для определения формы распределения показателей использовались метод построения гистограмм и частотного анализа. Данные, не подчинявшиеся закону нормального (гауссовского) распределения даже по одному из способов определения, представляли в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25 и 75 перцентили). При сравнении количественных признаков двух совокупностей не связанных выборок, подчиняющихся закону нормального распределения, использовали t-критерий Стьюдента. Критерий Манна–Уитни применяли, если сравниваемые совокупности несвязанных выборок не подчинялись закону нормального распределения. Критический уровень значимости статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05, так как при этом вероятность различия составляла более 95%. Также был проведен корреляционный анализ показателей с определением коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты

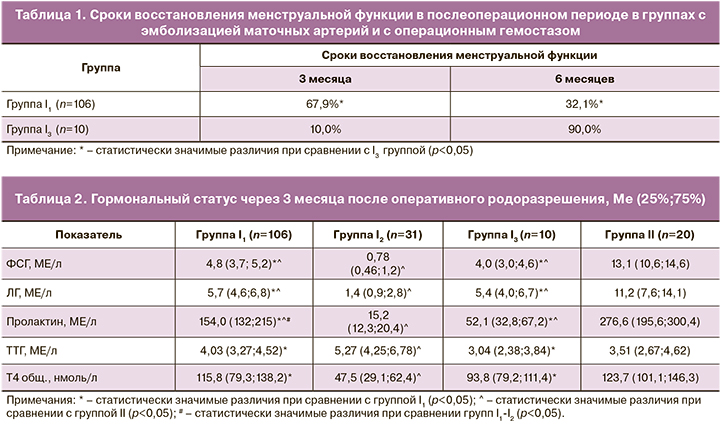

В ходе нашего исследования было установлено, что в группе пациенток после эмболизации маточных артерий восстановление менструальной функции происходило в более ранние сроки после проведения операции, чем в группе с операционным гемостазом. Так, через 3 месяца менструальная функция восстановилась у 72 и 1 пациентки в группах I1 и I3 соответственно (p<0,05) (табл. 1). Через 6 месяцев менструальная функция восстанавливалась у 34 и 9 пациенток I1 и I3 групп соответственно (p<0,05). Данный факт позволяет говорить о более благоприятном влиянии эмболизации маточных артерий при родоразрешении на скорость последующего восстановления менструальной функции женщин, в сравнении с операционным гемостазом, что, вероятно, связано и с объемом кровопотери, и с восстановлением гипоталамо-гипофизарно-яичниковой регуляции.

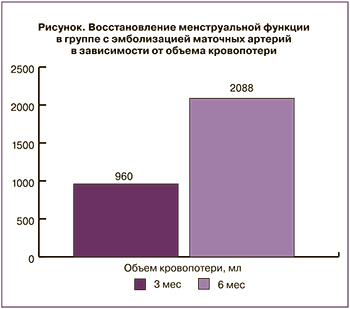

В группе пациенток, которым проводилась эмболизация маточных артерий, был проведен анализ сроков восстановления менструальной функции в зависимости от уровня кровопотери. В результате были выявлены статистически значимые различия, свидетельствующие о более позднем восстановлении менструальной функции у пациенток с выраженной кровопотерей (рисунок), что подтверждает предположение о зависимости скорости восстановления менструальной функции от объема кровопотери.

В группе пациенток, которым проводилась эмболизация маточных артерий, был проведен анализ сроков восстановления менструальной функции в зависимости от уровня кровопотери. В результате были выявлены статистически значимые различия, свидетельствующие о более позднем восстановлении менструальной функции у пациенток с выраженной кровопотерей (рисунок), что подтверждает предположение о зависимости скорости восстановления менструальной функции от объема кровопотери.

На основании проведенного корреляционного анализа была выявлена сильная обратная корреляция между уровнем кровопотери и сроком восстановления менструальной функции (rs=-0,84; p=0,04). При оценке показателей площади и глубины приращения плаценты в миометрий статистически значимых различий обнаружено не было (p>0,05).

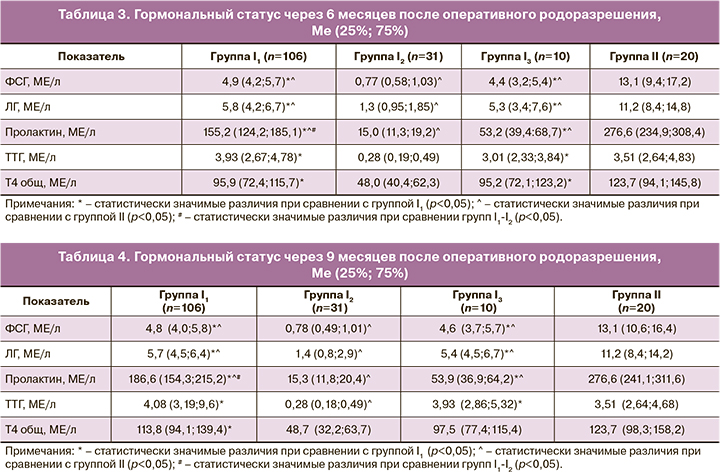

При оценке гормонального статуса были получены данные, согласно которым отмечалось значительное снижение уровня исследуемых гормонов в группе пациенток после экстирпации матки с придатками (p<0,05). Статистически значимых различий средних показателей I1 и I3 исследуемых подгрупп обнаружено не было (p>0,05) (табл. 2–4), за исключением уровня пролактина, который в группе I1 в большей степени соответствовал контрольным значениям. При оценке динамики изменения показателей гормонального статуса статистически значимых различий обнаружено не было. При этом сохранялась картина, характерная для первых 3 месяцев послеродового периода.

Также необходимо отметить, что в группе I1 быстрее восстанавливалось согласованное функционирование гипоталамуса, гипофиза и щитовидной железы, что, вероятно, было связано с меньшим объемом кровопотери у пациенток данной группы.

Необходимо отметить, что даже через 9 месяцев в группе I2 наблюдались лабораторные признаки гипотиреоза, что свидетельствовало о достаточно выраженных изменениях в регуляции функций гипоталамуса и гипофиза, а также щитовидной железы.

Оценивая лабораторные показатели, следует отметить отсутствие статистически значимых межгрупповых различий в соответствующие сроки после оперативного родоразрешения в динамике. При оценке динамики показателей необходимо подчеркнуть значительное увеличение уровня гемоглобина, нормализующееся к 9 месяцам после родоразрешения.

В ходе прямого сравнения на ранних сроках послеоперационного периода нами была отмечена только тенденция к снижению основных показателей красной крови, которые, безусловно, были связаны с массивной кровопотерей. При этом необходимо подчеркнуть, что при динамическом наблюдении на фоне сохранения режима и соблюдения терапевтических мероприятий уровень гемоглобина от раннего послеоперационного периода к 9 месяцам наблюдения увеличивался практически на 20%.

Обсуждение

Еще до недавнего времени проведение гистерэктомии являлось методом выбора при врастании плаценты, однако современная медицина располагает рядом органосохраняющих методик, среди которых наибольшее внимание уделяется эмболизации маточных артерий. Выбор данной методики обусловлен, прежде всего, очевидными преимуществами: возможность сохранить фертильность, простота методики, безопасность. На сегодняшний день подчеркивается эффективность использования данной методики при миомах различных размеров, злокачественных новообразованиях шейки и тела матки [13–15].

Однако возможность использования эмболизации маточных артерий при врастании плаценты освещена недостаточно. В ходе нашего исследования было установлено, что эмболизация маточных артерий является предпочтительной методикой остановки кровотечения у пациенток с врастанием плаценты, обеспечивающей максимальное восстановление и сохранение менструальной функции. Использование данной методики способствует меньшей интраоперационной травме, отсутствию последующего гормонального дисбаланса (из-за минимизации психического и физического стрессового факторов). Также нами выявлена взаимосвязь между уровнем кровопотери во время родов и длительностью восстановления менструальной функции, что еще раз подчеркивает преимущество малоинвазивных методик.

Следует отметить, что в группе пациенток после эмболизации маточных артерий восстановление менструальной функции происходило в более ранние сроки после операции, чем в группе с операционным гемостазом. Столь значимые различия могут быть связаны с рядом факторов, наибольшее значение из которых имеют объем кровопотери, а также восстановление гипоталамо-гипофизарно-яичниковой регуляции. Это проявляется более быстрыми изменениями уровней ФСГ и ЛГ, в динамике приближающихся к физиологическим показателям. Данный факт подчеркивается результатами корреляционного анализа и выявленной сильной обратной корреляцией между уровнем кровопотери и сроком восстановления менструальной функции, а также оценкой динамики гормонального статуса.

Заключение

В ходе проведенной работы у женщин, которым проводили эмболизацию маточных артерий, было установлено быстрое восстановление менструальной функции, что благоприятно сказывается на подготовке организма женщин к повторной беременности. Исходя из полученных результатов, эмболизация маточных артерий является наиболее приемлемой операционной методикой у пациенток с врастанием плаценты, в связи с чем может быть рекомендована к широкому использованию в акушерских стационарах, оснащенных необходимым оборудованием.