В последнее время регистрируется устойчивый рост числа хронических воспалительных заболеваний половых органов у женщин, в особенности хронического эндометрита [1–6]. Учитывая отсутствие стандартизированного подхода к диагностике хронического эндометрита, частота его выявления колеблется среди пациенток репродуктивного возраста от 2 до 70% [7–10]. Наибольшая частота встречаемости заболевания отмечается у бесплодных женщин, поскольку хронический воспалительный процесс эндометрия приводит к нарушению его рецептивности и процессов имплантации [11, 12]. В норме полноценная имплантация возможна только при наличии рецептивного эндометрия, что во многом определяет исход беременности [13, 14]. На начальных стадиях хронического эндометрита имплантационная способность эндометрия сохранена, что обусловлено компенсаторным механизмом; постепенное его истощение приводит к критическому нарушению рецептивности [15–22]. Понимание процессов, обуславливающих восприимчивость эндометрия, может привести к увеличению частоты имплантаций и улучшению исходов беременностей [23, 24]. Так как нарушение синтеза гормонов непосредственно оказывает влияние на фертильность, представляет научный интерес не только оценка уровня гормонов у пациенток с хроническим воспалительным процессом в слизистой матки, но и определение их рецепции в эндометрии.

Материалы и методы

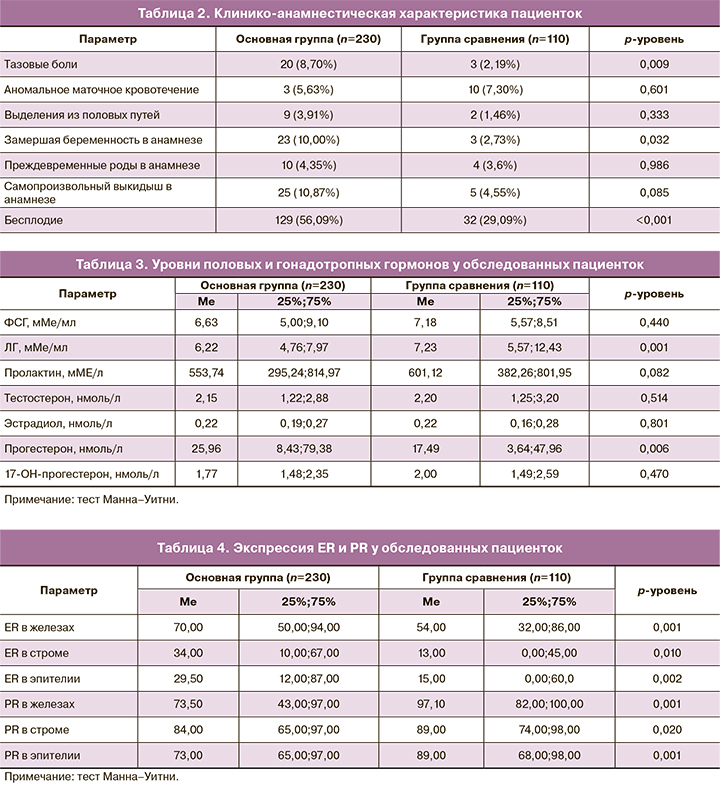

Методом иммуноферментного анализа в сыворотках крови оценена концентрация гормонов: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), тестостерона, пролактина, эстрадиола, прогестерона, 17-гидроксипрогестерона (ЗАО «Вектор-Бест» и ООО «Хема» (Россия)).

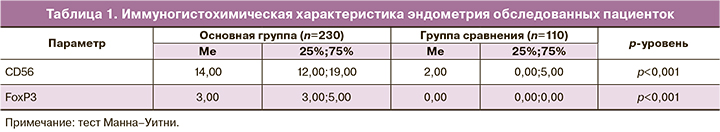

Иммуногистохимическое исследование эндометрия проводили с помощью антител к CD56 (Diagnostic Biosystems, США), FoxP3 (Diagnostic Biosystems, США), эстрогеновому рецептору (ER) (Diagnostic Biosystems, США), прогестероновому рецептору (PR) (Diagnostic Biosystems, США), мембранному компоненту прогестеронового рецептора (PGRMC1) (Abcam, Великобритания). Концентрат первичных антител к FoxP3 (Abcam, Великобритания) разводили перед применением в соотношении 1:100, к PGRMC1 – в соотношении 1:150 в растворе Antibody Universal Diluent (Abcam, Великобритания).

Исследование эндометрия проводилось в пяти полях зрения при увеличении ×400. При выявлении CD56-позитивных NK-лимфоцитов и FoxP3-позитивных T-лимфоцитов производились их подсчет в пяти вышеописанных неперекрывающихся полях зрения и расчет среднего арифметического значения. Экспрессия рецепторов определялась в поверхностном эпителии, железах и строме как процент позитивных клеток и выражалась в среднем арифметическом значении для пяти неперекрывающихся полей зрения.

Статистический анализ

При статистической обработке нормальность распределения значений оценивалась по критерию Колмогорова–Смирнова. Распределение показателей признаков отличалось от нормального, поэтому сравнительный анализ между группами проводился с использованием методов непараметрической статистики. Применялись следующие методы обработки данных: критерий Манна–Уитни с поправкой Бонферрони для сравнения категориальных переменных, проводился тест χ2. Для выявления пороговых значений уровней гормонов и экспрессии рецепторов использован метод ROC-кривых. Использована шкала оценки качества модели для значений площади под кривой (AUC): 0,9–0,1 – отличное, 0,8–0,9 – очень хорошее, 0,6–0,7 – среднее, 0,5–0,6 – неудовлетворительное. Критическим для отклонения нулевой гипотезы принималось значение p=0,05. Для проведения статистического анализа результатов исследования использовали пакет прикладных программ Statistica (версия 10.0) и MedCalc (версия12.0.0).

Результаты

Иммуногистохимическое исследование эндометрия проведено 340 пациенткам репродуктивного возраста. При сравнении возраста пациенток не отмечено статистически значимых различий. В основную группу включены 230 (67,65%) женщин, у которых диагностирован хронический эндометрит, в группу сравнения – 110 (32,35%) пациенток, у которых иммуногистохимическая и гистологическая картина соответствовала нормальному эндометрию. Результаты исследования эндометрия представлены в таблице 1.

Клинико-анамнестические данные пациенток представлены в таблице 2.

При сравнении уровней гормонов отмечен статистически значимо более низкий уровень ЛГ у пациенток с иммуногистохимическими признаками эндометрита (p=0,001) и более высокий уровень прогестерона (p=0,006) (табл. 3).

С целью выявления порогового значения уровня половых гормонов, при котором вероятен хронический эндометрит, проведен ROC-анализ. При уровне ЛГ <8,57 мМе/мл отношение правдоподобия для наличия хронического эндометрита составляет 1,55, площадь под кривой (AUC) составила 0,624 (95% ДИ 0,569–0,676; p<0,001). При уровне прогестерона >2,22 нмоль/л отношение правдоподобия для наличия хронического эндометрита составляет 1,22, площадь под кривой (AUC) составила 0,590 (95% ДИ 0,534–0,644; p=0,005).

У пациенток обеих групп оценена экспрессия ER и PR в эндометрии (табл. 4).

С целью выявления порогового значения экспрессии рецепторов, при котором вероятен хронический эндометрит, проведен ROC-анализ. Хронический эндометрит вероятен при значении ER в железах ≥44,00%, отношение правдоподобия положительного результата составляет 1,48, площадь под кривой (AUC) – 0,663 (95% ДИ 0,587–0,733; p<0,001); при значении ER в строме эндометрия ≥42,00%, отношение правдоподобия положительного результата составляет 1,61, площадь под кривой (AUC) – 0,613 (95% ДИ 0,536–0,686; p=0,009); при значении ER в поверхностном эпителии ≥2,00%, отношение правдоподобия положительного результата составляет 1,41, площадь под кривой (AUC) – 0,638 (95% ДИ 0,561–0,709; p=0,001); при значении PR в железах ≤76,00% отношение правдоподобия положительного результата составляет 3,34, площадь под кривой (AUC) – 0,693 (95% ДИ 0,619–0,761; p<0,001); при значении PR в строме ≤95,00%, отношение правдоподобия положительного результата составляет 1,65, площадь под кривой (AUC) – 0,602 (95% ДИ 0,525–0,676; p=0,023); при значении PR в эпителии ≤76,00%, отношение правдоподобия положительного результата составляет 1,93, площадь под кривой (AUC) – 0,618 (95% ДИ 0,541–0,691; p=0,008).

PGRMC1 определен у 18 (7,83%) пациенток основной группы; в группе сравнения данный показатель определялся статистически значимо чаще – у 65 (59,09%) пациенток (χ2=105,98; p<0,001).

Обсуждение

Хронический эндометрит в большинстве случаев протекает бессимптомно, достоверно чаще пациенток беспокоят тазовые боли (p=0,009), что нельзя отнести к специфическим признакам заболевания.

У пациенток с хроническим эндометритом отмечен статистически значимо более низкий уровень ЛГ (p=0,001); однако более высокий уровень прогестерона (p=0,006) у этих пациенток свидетельствует о том, что данный уровень ЛГ достаточен для овуляции и стимуляции синтеза прогестерона. Так как у пациенток с хроническим эндометритом отмечен высокий уровень прогестерона, можно предположить, что первостепенное значение для развития заболевания имеет не системный уровень гормона, а нарушение механизма его рецепции. При анализе данных экспрессии ER и PR в эндометрии установлено, что у пациенток с хроническим воспалительным процессом в полости матки экспрессия PR в железах, строме и эпителии статистически значимо ниже, а экспрессия ER в тех же структурах – выше. Действие прогестерона в тканях обеспечивается путем взаимодействия с PGRMC1. Учитывая, что данный тип рецепторов участвует в регуляции стероидного синтеза и катаболизма, у пациенток с хроническим эндометритом имеет место нарушение процессов продукции и разрушения прогестерона.

Таким образом, у пациенток с хроническим эндометритом секреция прогестерона на системном уровне повышена, а рецептивность эндометрия снижена. Возможно, указанные изменения обусловлены воспалительным процессом слизистой матки и носят второстепенный характер. Так как уровень гормонов в крови не отражает восприимчивость к ним эндометрия, диагностику хронического эндометрита необходимо проводить с использованием иммуногистохимических методов, которые позволят определить степень гормональных нарушений и необходимость гормональной коррекции.

Заключение

Повышенный уровень прогестерона способен угнетать экспрессию рецепторов в эндометрии, поэтому гормональная терапия гестагенами хронического эндометрита должна проводиться только после определения дефицита прогестерона. Отсутствие PGRMC1 и снижение экспрессии PRу пациенток с хроническим эндометритом свидетельствует о нарушении механизма взаимодействия гормона с органами-мишенями при наличии воспаления, поэтому на первом этапе лечения хронического эндометрита должна проводиться противовоспалительная терапия.