Общемировая тенденция к увеличению частоты кесарева сечения (КС) порождает проблему отдаленных послеоперационных осложнений, одним из которых является дефект рубца на матке (с формированием ниши или без таковой). По данным международной исследовательской группы, ниша была определена, как углубление не менее 2 мм на внутренней стороне рубца после КС [1]. Фактическая частота этого состояния неизвестна, но по оценкам разных авторов, частота встречаемости – от 19 до 84% женщин [2].

Диагноз ставится по данным трансвагинальной сонографии, соногистерографии с инстилляцией физиологического раствора (СГГ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), гистеросальпингографии, иногда с помощью диагностической гистероскопии; однако консенсуса в отношении золотого стандарта диагностики не достигнуто.

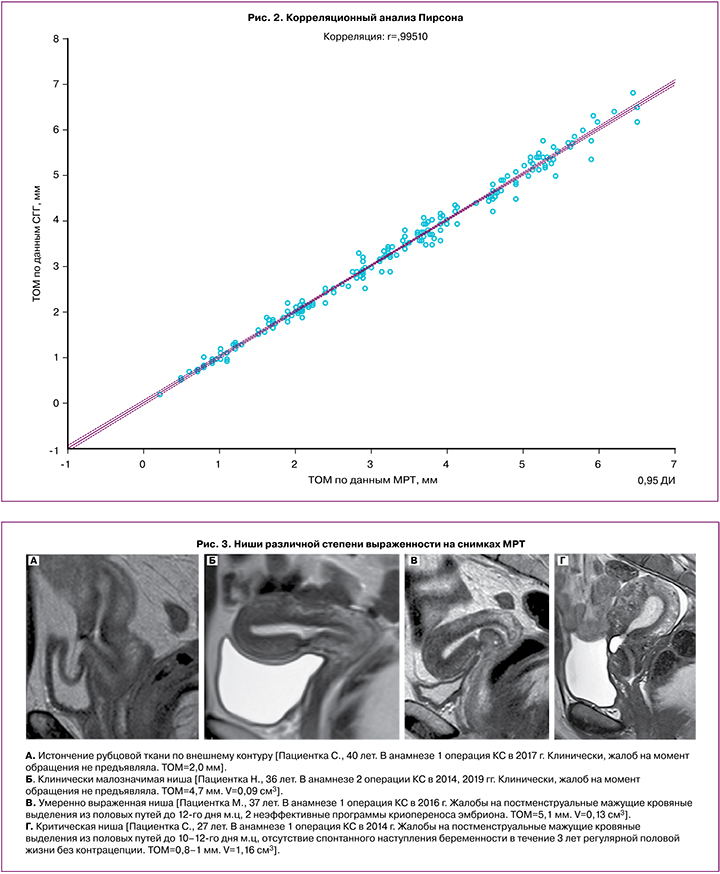

Истончение рубцовой ткани по внешнему контуру часто асимптоматично, истончение по внутреннему контуру – ниша – может быть, как диагностической находкой, так и ассоциироваться с гинекологическими и акушерскими осложнениями.

Целью данного клинического исследования явилась оптимизация предгравидарной тактики ведения пациенток с дефектом рубца на матке после КС с позиции устранения гинекологических симптомов, восстановления фертильности и снижения возможных акушерских осложнений.

Материалы и методы

С 2018 по 2021 гг. нами было обследовано 209 пациенток с дефектом рубца на матке после операции КС. Все пациентки отвечали требованиям включения/исключения и подписали добровольное информированное согласие на участие в клиническом исследовании. Проведение исследовательской работы было одобрено Локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (выписка из протокола заседания №190 от 18.11.2019 г.), форма информированного согласия для пациента – согласована.

Критерии включения в исследование: возраст 18–42 года; дефект рубца на матке после КС по данным инструментальных методов визуальной диагностики; интервал от КС до включения в исследование не менее 2 лет; планирование беременности.

Критерии исключения: рубец на матке после корпорального, истмико-корпорального разреза матки; беременность; метропластика на предгравидарном этапе в анамнезе; пороки развития половых органов; внутриматочная патология; женщины с установленными противопоказаниями к применению методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ); установленные противопоказания для выполнения МРТ.

Методы исследования включали сбор анамнеза, оценку состояния рубца после КС посредством СГГ и МРТ исследования органов малого таза.

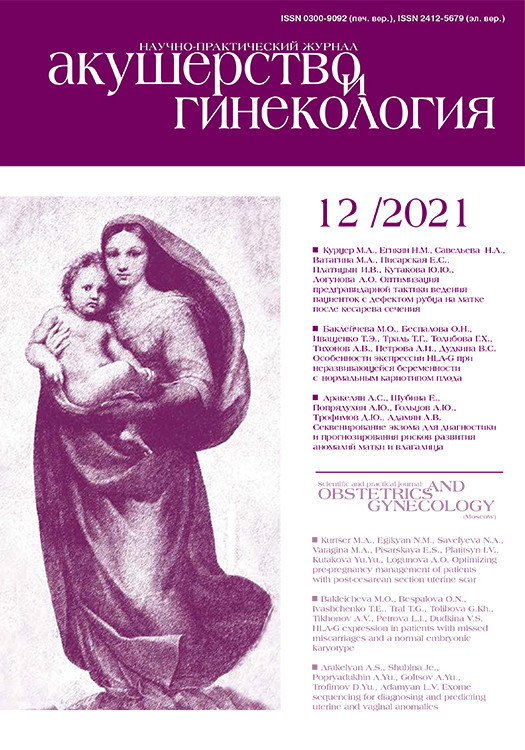

Клиническая характеристика пациенток представлена в таблице 1.

Всем пациенткам на первоначальном этапе выполнено 2D ультразвуковое исследование (УЗИ) с помощью аппарата Voluson E8 (General Electric, USA), для исключения патологии матки, с последующим выполнением СГГ на 5–8-й день менструального цикла (м.ц.) Исследование выполнялось на базе клинических госпиталей ГК «Мать и дитя» одним специалистом ультразвуковой диагностики, что исключало вариабельность субъективных измерений. После визуализации рубца изображение увеличивалось, чтобы область рубца занимала не менее 75% картинки для обеспечения последовательных и точных измерений, затем трансцервикально в полость матки производилась инстилляция 20,0 мл стерильного 0,9% раствора NaCl через Cook-катетер. В сагиттальной плоскости изучались: локализация рубца относительно внутреннего зева, наличие локальных истончений миометрия по внутреннему контуру в виде ниши, размеры ниши (длина, глубина); перпендикулярно серозной оболочке измерялась толщина остаточного миометрия (ТОМ) в проекции рубца (эндометрий и периметрий не учитывались), толщина миометрия, прилежащего к рубцу (ТПМ); в аксиллярной плоскости измерялась ширина ниши, учитывалось наличие ответвлений; также оценивалось наличие гипер- и анэхогенных включений. Форма была классифицирована в соответствии с предыдущими классификациями, опубликованными Bij de Vaate et al. [3]. Оценка объема ниши осуществлялась автоматическим способом, путем перемножения размеров ниши: длины, ширины и глубины (в см3) на коэффициент 0,523 [4]. МРТ органов малого таза выполняли на томографе Siemens Magnetom Aera 1.5Т, Germany на базе клинических госпиталей ГК «Мать и дитя», оценку проводил один врач МРТ-диагностики, что исключало вариабельность субъективных измерений. Перед процедурой всем пациенткам были выданы стандартные рекомендации для подготовки к исследованию, которое выполняли на 5–8-й день м.ц. Установку блока срезов осуществляли по костным ориентирам головок бедренных костей и крыльям подвздошных костей. Уровень сканирования располагался от тела позвонка L4 до уровня шейки мочевого пузыря. По изображениям в сагиттальной плоскости позиционировали последующие Т2-ВИ в других плоскостях, соответственно анатомическому положению тела матки. Изображения в корональной плоскости ориентировались вдоль тела матки, в аксиальной плоскости – перпендикулярно телу матки (толщина среза 2–3 мм). Позиционирование перпендикулярно телу матки обеспечивало детальный анализ области рубца, ТОМ в проекции рубца, ТПМ; в случае ниши оценивали ее локализацию относительно внутреннего зева, а также глубину, ширину, длину и объем дефекта. На Т1-ВИ оценивали наличие застойного (геморрагического) содержимого в проекции ниши.

По каждой пациентке производилось сравнение данных CГГ и МРТ касательно длины, глубины, ширины ниши, ТОМ в проекции рубца, ТПМ, объема ниши, наличию/отсутствию застойного содержимого.

Учитывая клинические и инструментальные данные, для формирования оптимальной тактики ведения пациенток на предгравидарном этапе была предложена шкала оценки выраженности ниши. Касательно клинической картины принимались во внимание ведущие жалобы, ассоциированные с нишей, такие как постменструальные мажущие кровяные выделения и вторичное бесплодие [5] (табл. 2).

Интерпретация результатов: 0–3 балла – клинически малозначимая ниша, 3–4 балла – умеренно выраженная ниша, 5–6 баллов – критическая ниша.

Мы признаем, что предлагаемые пороговые значения в системе оценки ниши произвольны, их следует рассматривать только до тех пор, пока не станут доступны надлежащие значения, основанные на данных крупных систематических исследований.

Статистический анализ

Для статистической обработки использовали статистический пакет IBM SPSS Statistics v22 (IBM Corp., США). Все полученные количественные параметры были проверены на соответствие нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка. Параметры, имеющие распределение, отличное от нормального, представлены в формате Мe (Q25%; Q75%), где Мe – медиана, а Q25% и Q75% – верхний и нижний квартили. Качественные показатели представлены как в абсолютных, так и в относительных величинах (%). Для нахождения различий между группами пациентов при сравнении количественных данных применяли непараметрические методы Краскела–Уоллиса (для трех групп) и затем осуществляли попарное сравнение групп с помощью U-критерия Манна–Уитни для несвязанных совокупностей. При множественных сравнениях применяли поправку Бонферрони. При попарном сравнении дихотомических показателей между группами пациенток использовали односторонний точный критерий Фишера для небольших выборок. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05, а при множественных сравнениях – менее 0,017. Для оценки степени согласованности измерений, выполненных методами СГГ и МРТ, рассчитывался ранговый коэффициент конкордации Кендалла, корреляционный анализ Пирсона и Спирмена, а также использовался метод Блэнда–Алтмана. 95% ДИ для чувствительности методов рассчитан по формуле Вилсона.

Результаты

Учитывая шкалу оценки выраженности ниши, пациентки были разделены на 3 группы. Сравнительные данные представлены в таблице 3.

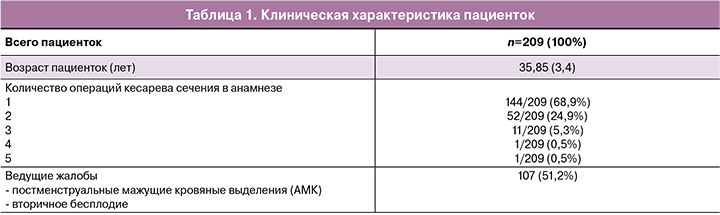

Выявлены статистически значимые различия между группами пациенток касательно распространенности клинических жалоб, данных ТОМ и объема ниши. Наблюдалась высокая степень согласованности данных ТОМ в протоколах СГГ и МРТ: коэффициент конкордации Кендалла τ=0,9380, Z=20,17, p<0,001 (95% ДИ 0,919; 0,952); данные оценки согласованности результатов парных измерений ТОМ с помощью МРТ и СГГ также представлены на диаграмме Блэнда–Алтмана (рис. 1): средняя абсолютная погрешность (bias) 0,028 (95% ДИ 0,0067; 0,0501); верхняя граница bias +0,340 (95% ДИ 0,302; 0,378); нижняя граница bias -0,283 (95% ДИ -0,321; -0,246). Cредняя разность между измерениями (bias) равна 0,028, что говорит об отсутствии систематического расхождения, стандартное отклонение разностей составило 0,15, что невелико по сравнению с самими значениями. Также отсутствует зависимость разности измерений от величины ТОМ.

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена между измерениями, выполненными обоими способами, составил R=0,995; 95% ДИ (0,993; 0,996), р<0,001. Коэффициент корреляции Пирсона также составил r=0,995, 95% ДИ (0,993; 0,996), р<0,001 (рис. 2). Высокое значение коэффициента корреляции говорит о тесной связи между измерениями.

Таким образом, измерения, полученные способами СГГ и МРТ, хорошо согласуются друг с другом. Чувствительность метода СГГ, по сравнению с МРТ составила 83,25% (95% ДИ 77,60%; 87,71%).

Статистически значимого различия пациенток по возрасту между группами не было выявлено (р>0,05).

Была определена превалирующая форма ниши для каждой группы пациенток.

Пациенткам I группы была предложена консервативная тактика ведения, исключающая оперативное вмешательство на предгравидарном этапе. Было рекомендовано планирование беременности путем регулярной половой жизни без контрацепции в течение 12 месяцев (для группы пациенток в возрасте до 35 лет), 6 месяцев (для группы пациенток в возрасте старше 35 лет), либо вступление в программу ВРТ.

Пациенткам II группы было рекомендовано на предгравидарном этапе выполнить гистероскопическую метропластику. Хирургическая тактика при гистероскопии заключается в ремоделировании краев ниши (чаще – резекции дистального, выступающего края треугольной ниши), удалении микрополипов, коагуляции (аблации) шаровым электродом патологических сосудов и эндометриоидных гетеротопий в области дна ниши.

Пациенткам III группы было рекомендовано на предгравидарном этапе выполнить лапароскопическую метропластику. Хирургическая тактика заключается в последовательной диссекции мочевого пузыря, утеротомии и иссечении ниши (механическими ножницами, монополярной иглой, гармоническим скальпелем либо лазером), ушивании разреза на матке двухрядными викриловыми швами в шахматном порядке, перитонизации. При выраженной ретрофлексии матки проводится дополнительное укорачивание круглых связок по методу Baldy, используя длительно рассасывающийся шовный материал, чтобы временно перевести матку в позицию anteversio и, тем самым, в течение первых недель уменьшить нагрузку на область послеоперационной раны.

Пациенткам в возрастной группе старше 38 лет перед лапароскопической метропластикой было рекомендовано вступить в протокол стимуляции суперовуляции в программе ВРТ с целью криоконсервации ооцитов/эмбрионов, чтобы снизить влияние временного фактора, необходимого для восстановительных репаративных процессов.

В анализ настоящего исследования не входили пациентки с дефектом рубца по внешнему контуру, для которых является целесообразным измерение ТОМ в проекции рубца и решение вопроса о предгравидарном лечении в объеме лапароскопической метропластики.

На снимках МРТ (рис. 3) представлены клинические примеры.

Обсуждение

В настоящее время существует определенный терминологический диссонанс в описании проблемы рубца на матке после КС [6, 7]. В клинической практике мы считаем целесообразным использовать термин «дефект рубца на матке» с указанием на локализацию: по внешнему/внутреннему контуру матки (с формированием ниши/ниш или без таковой).

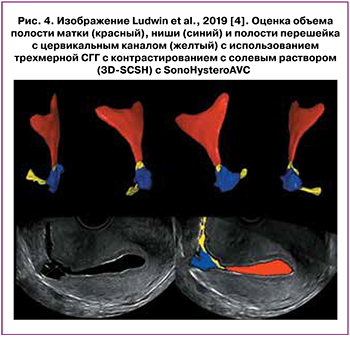

С позиций диагностики ультразвуковые методы имеют основополагающее значение, однако, может присутствовать вариабельность субъективных измерений при проведении исследования разными специалистами. В работе Gubbini G. et al. была предпринята ультразвуковая оценка площади ниши, поскольку авторы считали, что форма ниши соответствует равнобедренному треугольнику. Авторы предлагали производить расчет по формуле: глубина ниши×длина ниши/2. Согласно полученным данным, ниша была классифицирована следующим образом: 1 степень (площадь <15 мм2); 2 степень (площадь от 16 до 25 мм2), 3 степень (площадь >25 мм2) [8]. В работе Ludwin et al. была предпринята ультразвуковая оценка объема ниши путем трехмерной контрастной СГГ и программного обеспечения для автоматического подсчета объема (SonoAVC) [4] (рис. 4).

МРТ облегчает принятие клинических решений благодаря более высокому разрешению и большему полю зрения, чем УЗИ [9]. К недостаткам метода относится высокая стоимость и отсутствие повсеместной доступности. Кроме того, из-за незнания радиологами клинического значения дефекта рубца на матке, зачастую данная патология не описывается.

По данным Satpathy G. et al. диагностическая точность МРТ в диагностике патологии рубца на матке составила 90%, СГГ – 96,7%; однако по сравнению с ультразвуковыми методами, где достоверность полученных данных зависит от опыта специалиста, МРТ является более объективным методом, дает возможность анализировать томограмму ретроспективно и оценивать эффект проведенного хирургического лечения [10].

Решение о методах лечения принимается индивидуально, с учетом выраженности клинических жалоб и данных инструментальной диагностики.

В систематическом обзоре и мета-анализе Vitale S.G. et al. была подтверждена целесообразность оперативного лечения только в случае симптомных ниш. Мета-анализ показал устранение клинической симптоматики в 85% случаев после гистероскопической коррекции и в 92,77% – после лапароскопической/роботизированной коррекции [11].

Исследование Tsuji S. et al. продемонстрировало, что гистероскопическая операция эффективна для увеличения ТОМ и уменьшения объема ниши [12], что является важным для последующего вынашивания беременности. В обзоре Mashiach R. et al. авторы подчеркивают, что гистероскопическая метропластика является предпочтительным вмешательством для пациенток с ТОМ в проекции ниши > 2–3 мм для устранения гинекологических симптомов. Наоборот, для пациенток с ТОМ <2–3 мм авторы рекомендуют лапароскопическую метропластику. Авторы предлагают значение 2,5 мм в качестве порогового значения ТОМ на основе общепринятой практики и мнения экспертов [13].

Заключение

Предложенная шкала оценки выраженности ниши помогает клиницисту выбрать оптимальную тактику ведения пациентки на предгравидарном этапе с целью устранения гинекологических симптомов, восстановления фертильности и минимизации акушерских рисков.

По нашим данным, наблюдается высокий уровень соответствия между СГГ и МРТ в диагностике патологии рубца на матке после КС. Представляется рациональным в качестве первой линии диагностики использовать СГГ, а в случаях умеренно выраженной и критической ниши перед подготовкой к предгравидарному оперативному лечению верифицировать диагноз с помощью МРТ.

Необходимы дальнейшие клинические исследования для определения пороговых значений дефекта рубца на матке, при которых будет предпочтительно выполнение операции гистероскопическим, либо лапароскопическим доступом, а также оценка эффективности предложенной тактики ведения пациенток по результатам проспективных данных касательно устранения гинекологических симптомов, восстановления фертильности, оценки акушерских осложнений.