Беременность и роды крупным плодом относят к группе высокого риска по развитию различной перинатальной патологии. Ежегодно при макросомии происходит увеличение частоты родового травматизма, перинатальной заболеваемости и смертности.

В настоящее время в клинической практике крупным считается плод, имеющий массу тела при рождении, превышающую 4 кг либо 90-й процентиль для данного срока беременности. Частота родов крупным плодом во всем мире постоянно растет и, по данным различных авторов, колеблется от 10,5 до 20% [1]. Самая высокая в мире частота родов крупным плодом, достигающая 36%, зарегистрирована у коренных жителей канадских провинций Квебек и Онтарио [2].

К наиболее значимым факторам риска развития макросомии относят ожирение беременной и сахарный диабет (явный и скрытый). Это тем более важно, что, по данным ВОЗ, число людей, страдающих ожирением и избыточным весом, за последние 30 лет удвоилось. Отмечен также резкий рост распространенности сахарного диабета среди женщин фертильного возраста. Частота родов крупным плодом у беременных, страдающих сахарным диабетом, колеблется от 5,3 до 35,6%. При ожирении матери макросомия встречается еще чаще. Так, по данным различных авторов, она варьирует в пределах 20–65% [3, 4].

Наряду с этим достоверно установлено, что крупные дети чаще рождаются у матерей старше 30 лет, при росте, превышающем 165 см, имеющих в анамнезе крупные плоды, при переношенной беременности, повторных родах, а также при прибавке в весе во время беременности более 16 кг [5]. Отмечено также, что мальчики при рождении в среднем имеют массу на 179 г больше, чем девочки, а дети белой расы рождаются в среднем крупнее темнокожих [6]. В работах последних лет не исключается возможность влияния ятрогенных причин на возрастание случаев макросомии (применение гестаген-содержащих препаратов, актовегина).

Роды крупным плодом в 5 раз чаще осложняются клинически узким тазом, в 2 раза чаще – послеродовыми кровотечениями, разрывами промежности и шейки матки. Частота кесарева сечения возрастает в среднем в 4 раза. Увеличивается также число заболеваний в послеродовом периоде.

Частота осложнений со стороны матери и плода линейно возрастает с увеличением массы крупного плода и значительно увеличивается при его массе, превышающей 4500 г. Дистоция плечиков у крупных плодов встречается в 5,4–19% случаев, что в 4–40% приводит к параличам верхних конечностей у новорожденных, а также к переломам ключицы и плечевой кости [7–9].

Тяжелая перинатальная заболеваемость и смертность при макросомии встречается в 2 раза чаще, чем среди детей, имеющих среднюю массу тела при рождении [10]. Кроме того, крупные дети рождаются в состоянии тяжелой асфиксии в 3–3,6 раза чаще детей, имеющих нормальную массу тела [11].

Поэтому одной из важных задач современного акушерства является по возможности достаточно точное определение массы крупного плода. Тем более, согласно данным литературы, клинические методы диагностики обладают низкой чувствительностью. Так, в исследованиях, проведенных рядом авторов [12, 13], от 46 до 81,9% крупных плодов не были диагностированы клинически.

В настоящее время практически единственным методом определения массы плода является эхография. В связи с этим оценке точности использования данного метода для диагностики макросомии посвящено довольно большое число работ. Однако подавляющее большинство авторов [14–16] приходят к выводу, что в настоящее время достаточно точное для клинической практики определение массы крупного плода является неразрешенной задачей.

Поэтому, учитывая все вышеизложенное, мы поставили перед собой задачу решить вопрос, существуют ли в настоящее время такие компьютерные программы или уравнения, применение которых дало бы возможность получить вполне удовлетворительные результаты и которые, в связи с этим, могли бы быть рекомендованы для их использования в клинической практике.

Цель исследования: оценить точность определения массы крупного плода с использованием компьютерной программы В.Н. Демидова и уравнений зарубежных авторов.

Материал и методы исследования

При проведении данной работы было обследовано 175 женщин при сроке беременности 38–42 недели. Число дней, прошедших от момента исследования до рождения плода, варьировало от 0 до 5. Масса детей при рождении колебалась от 4001 до 5550 г и составляла в среднем 4382±293 г. При этом у 57 пациенток их масса варьировала от 4001 до 4200 г; у 55 – от 4201 до 4400 г; у 27 – от 4401 до 4600 г; у 20 – от 4601 до 4800 г; у 9 – от 4801 до 5000 г; у 7 – от 5001 до 5550 г.

Для определения массы плода использовалась компьютерная программа «Ультразвуковая фетометрия и диагностика гипотрофии», разработанная В.Н. Демидовым [17], а также уравнения других авторов: H. Schillinger и соавт. [18]; J.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19]; R.K. Tamura, S.L. Dooley [20]; M. Hansmann [21], которые, по мнению G. Bernaschek, A. Kratochwill [22], Э. Мерц [23], В.Ф. Ордынского [14], дают наилучшие результаты при определении массы крупного плода. Наряду с этим было использовано также уравнение M.J. Shepard [24], которое, как считает Э. Мерц [23], позволяет получить вполне удовлетворительные результаты при любой массе плода.

Результаты исследования

Результаты выполненных нами исследований показали, что имеются существенные различия в отношении точности прогнозирования массы крупного плода при использовании компьютерной программы, разработанной В.Н. Демидовым, и математическими уравнениями других авторов. Так, если при использовании компьютерной программы ошибка в определении массы плода составила в среднем 189,9 г, то при применении уравнения R.K. Tamura, S.L. Dooley [20] она превысила эту величину на 40,2 г или 21,1% и H. Schillinger и соавт. [18] соответственно на 52,2 г и 29,1%. При использовании уравнений других авторов: J.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19]; M.J. Shepard и соавт. [24]; M. Hansmann [21] это различие оказалось еще более значительным, варьировало в пределах 190,6–277,3 г и превысило указанную величину в 2–2,5 раза (табл. 1). Аналогичная закономерность была установлена и при вычислении величины расхождения между фактической и прогнозируемой массой плода, выраженной в процентах.

При изучении частоты встречаемости небольшой ошибки в определении массы плода, не превышающей 200 г и 5% от ее фактической величины, была отмечена следующая закономерность. При применении компьютерной программы В.Н. Демидова [17] ошибка, не превышающая 200 г, встречалась более чем в половине наблюдений (в 61%), при применении уравнения R.K. Tamura, S.L. Dooley [20] – приблизительно в половине наблюдений (в 52%), при применении уравнения H. Schillinger [18] и соавт. – несколько реже, чем в половине наблюдений (в 43,4%). При использовании уравнений других авторов: M.J. Shepard и соавт. [24], J.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19], M. Hansmann [21] она констатирована в значительно меньшем числе наблюдений – соответственно в 29,7, 26,9 и в 21,7%.

Близкие к этим были получены также данные в отношении частоты встречаемости ошибок, не превышающих 5% их фактической величины. В частности, при использовании компьютерной программы это наблюдалось в 66% случаев, тогда как при применении уравнений R.K. Tamura, S.L. Dooley [20] и H. Schillinger и соавт. [18] они встречались соответственно на 10,3 и 16,5% реже. При использовании уравнений M.J. Shepard и соавт. [24], M. Hansmann [21] это различие было еще больше и варьировало в пределах 21,7 и 33,7%.

Не вызывает сомнений, что наиболее важное практическое значение имеет выяснение частоты встречаемости большой ошибки, превышающей 500 г. Выполненные нами исследования показали, что при использовании компьютерной программы она была небольшой и встретилась только в 5,71% наблюдений. В то же время при применении других методов расчета это отмечалось в значительно большем числе случаев. Так, в частности, при использовании уравнения R.K. Tamura, S.L. Dooley [20] она превысила указанную выше величину на 29,9%, H. Schillinger и соавт. [18] – на 40,1%, S.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19] – в 5,3 раза, M.J. Shepard и соавт. [24] – в 6,7 раза, M. Hansmann [21] – в 8 раз.

Общеизвестно, что в настоящее время в широкой клинической практике за допустимую принимается ошибка, не отличающаяся более чем на 10% от истинной ее величины. Из представленных в таблице данных видно, что при использовании компьютерной программы такая ошибка была констатирована в 8% наблюдений, тогда как при применении уравнений других авторов она была заметно или значительно больше. Так, при применении уравнений R.K. Tamura, S.L. Doоley [20] она составила в среднем 13,1%; H. Schillinger и соавт. [18] – 13,7%; J.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19] – 35,4%; M.J. Shepard и соавт. [24] – 42,3%; M. Hansmann [21] – 50,9%.

Существенные различия в величине максимальной ошибки в определении массы крупного плода были также получены при использовании различных методов ее расчета. При применении компьютерной программы она составила 638 г. При использовании уравнений H. Schillinger и соавт. [18] и R.K. Tamura, S.L. Doоley [20] она оказалась незначительно больше, всего на 150 и 211 г. При применении уравнения J.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19] максимальная ошибка была существенно больше и превысила указанную выше величину на 433 г, а при использовании уравнений M.J. Shepard и соавт. [24] и M. Hansmann [21] отмечалось уже двукратное ее увеличение.

Обсуждение

В настоящее время имеется более 100 уравнений и компьютерных программ для определения массы плода. Столь значительное их число, с нашей точки зрения, обусловлено двумя основными причинами: во-первых, большой практической значимостью решения данной проблемы и, во-вторых, неудовлетворенностью потребителя в получаемых результатах. Поэтому при проведении данной работы мы предприняли попытку установить, какие из рекомендуемых в настоящее время методов расчета массы крупного плода следует считать наиболее оптимальными для их использования в широкой клинической практике.

Из представленных в настоящей статье данных следует, что уравнения J.F. Pedersen, L. Mølsted-Pedersen [19]; M. Hansmann [21], рекомендуемые для определения массы крупного плода, как и для массы любых весовых категорий (M.J. Shepard), оказались не информативными, в связи с чем они были исключены из дальнейшего рассмотрения.

Сравнительный анализ результатов трех других методов расчета показал, что при применении компьютерной программы В.Н. Демидова [17] ошибка в определении массы плода оказалась на 40,2 г или на 21,1% меньше, чем при использовании уравнения R.K. Tamura, S.L. Doоley [20] и на 55,2 г (29,1%) – уравнения H.S. Schillinger [18]. На 15%, 29% и 16%, 25% меньшая ошибка была получена также при определении таких показателей, как число ошибок, превышающих 200 г, и число ошибок, составляющее 5% и более их истинной величины. Еще более неудовлетворительные результаты, составляющие 25,9 и 40,1%, получены при определении числа ошибок, превышающих 500 г от истинной массы плода, соответственно при использовании двух представленных выше уравнений по сравнению с компьютерной программой.

Наряду с этим было отмечено, что число ошибок, превышающее 10% истинной массы плода, при использовании математических уравнений наблюдалось приблизительно в 2/3 раза чаще, чем при применении компьютерной программы. Несколько лучшие результаты в отношении наибольшей ошибки были получены при использовании компьютерной программы, чем при применении математических уравнений. Так при применении компьютерной программы В.Н. Демидова [17] она оказалась равной 638 г, тогда как при использовании уравнения H. Schillinger [18] – 788 г и уравнения R.K. Tamura, S.L. Doоley [20] – 849 г.

Из предложенных за последнее время способов расчета массы плода заслуживают внимания также уравнения H.C. Hart и соавт. [25] и F. Faschingbauer и соавт. [26]. Основное отличие первого из них от других ранее выведенных уравнений состоит в том, что в нем впервые учитывается масса женщины непосредственно перед родами, и второе – что оно предназначается для плодов, масса которых превышает 4500 г. Первое из этих уравнений не было включено в общую группу представленных выше исследований только в связи с тем, что у нас имелась очень небольшая группа женщин (32 пациентки), у которых в протоколах содержалась информация об их массе непосредственно перед рождением плода.

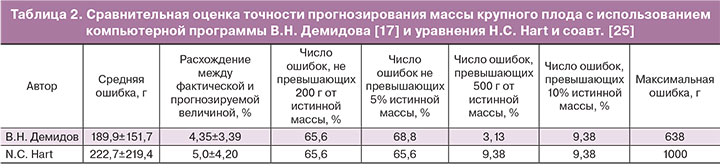

Сравнительная оценка результатов, полученных при применении компьютерной программы В.Н. Демидова [17] и уравнения N.C. Hart и соавт. [25], показала, что число ошибочных результатов, превышающее 200 г и 10% истинной величины массы плода, при использовании двух этих способов расчета оказалось полностью идентичным и составило в среднем соответственно 65,6 и 9,38% (табл. 2).

Ошибка в массе плода при использовании компьютерной программы была несколько меньше, в среднем 189,9 г, тогда как при уравнении H.C. Hart и соавт. [25] – 222,7 г, что составило 17,2%. Небольшое различие между двумя этими способами расчета было получено при вычислении таких показателей, как расхождение в массе плода между фактической и прогнозируемой величиной и число ошибочных результатов, не превышающих 5%. Так, при первом из них величина этих показателей составляла в среднем соответственно 4,35 и 68,8%, при втором – 5,0 и 65,6%.

Более существенное различие при использовании компьютерной программы В.Н. Демидова [17] и уравнения H.C. Hart и соавт. [25] отмечено при вычислении числа ошибок, превышающих 500 г и величины наибольшей ошибки, полученной при данном исследовании. При использовании первого из этих методов расчета их величина составила соответственно 3,13% и 638 г, второго – 9,38% и 1000 г.

Несмотря на то что уравнение C.H. Hart и соавт. [25] в целом дает несколько лучший результат, чем уравнения других зарубежных авторов, при использовании этого уравнения отмечается довольно большая ошибка, составляющая в среднем 322,2 г при массе плода 4500–5000 г и очень большая – 774,7 г при массе плода, превышающей 5000 г. Это последнее обстоятельство необходимо учитывать в связи с тем, что основное число тяжелых осложнений наблюдается при очень большой и экстремально большой массе плода.

На низкую информативность уравнения N.C. Hart и соавт. [25] при массе плода более 4500 г указывают также M. Hoopmann и соавт. [27] и поэтому не рекомендуют использовать его в клинической практике.

Учитывая большую значимость определения массы крупного плода и отсутствие возможности достаточно точного ее определения, особенно при экстремальных ее значениях, F. Faschingbauer и соавт. [26] предприняли попытку восполнить этот пробел.

В связи с этим они предложили использовать уравнение, основной целью которого являлось повышение точности определения массы у тех плодов, у которых она превышала 4500 г. Основное отличие предложенного ими уравнения от других методов расчета состояло в том, что в нем отдельно учитывались два взаимно перпендикулярных диаметра живота плода, величина которых не является постоянной, а во многом зависит от ряда факторов, в частности, от количества околоплодных вод, индивидуальных особенностей формы живота и положения плода. При этом необходимо иметь в виду, что круглый живот в основном наблюдается при достаточном количестве вод, когда плод находится как бы во взвешенном состоянии. Напротив, при маловодии, что часто наблюдается в конце беременности, при положении плода на спине или животе практически всегда отмечается увеличение поперечного диаметра живота и уменьшение переднезаднего, а при положении его на боку наблюдается обратное соотношение их диаметров.

Для подтверждения правильности высказанного предположения мы решили смоделировать описанную выше ситуацию. Первоначально для этих целей из находящегося в нашем распоряжении материала мы отобрали плод масса которого при рождении составляла 4502 г. Затем при помощи компьютерной программы рассчитали его предполагаемую массу, которая в действительности оказалась равной 4405 г, следовательно, ошибка составила 97 г.

В последующем, соблюдая условие, что оба диаметра живота должны быть абсолютно равны, а он в поперечном сечении будет иметь форму идеального круга, мы также вычисляли массу плода, но уже с использованием уравнения F. Faschingbauer и соавт. [26].

При соблюдении этого условия масса плода составила 4734; ошибка – 232 г. Затем при помощи этого же уравнения была вычислена масса плода при условии, что переднезадний размер его живота увеличился на 1 см, а поперечный уменьшился на ту же величину. При этом условии масса плода составила 4587 г, ошибка – 85 г. При выполнении следующего варианта расчета переднезадний диаметр живота, напротив, был уменьшен на 1 см, а поперечный увеличен на ту же величину. При таком соотношении диаметров живота масса плода составила 5916 г, то есть ошибка в этом случае оказалась равной 1414 г.

Из представленных здесь данных следует, что уравнение, предложенное Faschingbauer и соавт. [26], также не может быть рекомендовано для применения в клинической практике, так как ошибка в расхождении массы при его использовании даже у одного и того же плода в зависимости от формы живота может достигать 1414 г.

В заключение следует отметить, что проведенное нами исследование свидетельствует о том, что из рекомендуемых в настоящее время способов расчета массы крупного плода наилучшие результаты позволяет получить компьютерная программа, разработанная В.Н. Демидовым [17], в связи с чем она может быть рекомендована для более широкого использования в клинической практике. К этому следует добавить, что она дает наилучшие результаты при любой массе плода, а также с достаточно высокой точностью на основании только одного исследования позволяет прогнозировать его массу за 1–10 недель до родов [28].