По нашему мнению, хронический неспецифический цервицит (ХНЦ) – это клинико-морфологический синдром, характеризующийся постоянным воспалительным процессом в шейке матки с наличием слизисто-гнойных выделений из цервикального канала. При этом исключены Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis в качестве этиологических агентов. По некоторым оценкам, цервицит диагностируется у каждой третьей женщины [1], однако точная оценка распространенности затруднена в связи с различными критериями диагностики. ХНЦ ассоциируется с множеством негативных последствий для репродуктивного здоровья женщины: воспалением верхних отделов половых путей, бесплодием, хронической тазовой болью, внутриутробной инфекцией и преждевременными родами [2–4]. Острый цервицит обычно вызывают Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis. Диагностика и эффективные лечебные подходы при этих инфекциях хорошо изучены [5]. Между тем хронический негонококковый и нехламидийный цервицит – более распространенные, но менее охарактеризованные состояния. Четкие критерии ХНЦ, как временные, так и клинические, до сих пор не определены. Все исследования ХНЦ в основном сосредоточены на изучении спектра микроорганизмов как потенциальных этиологических факторов, способных вызывать хроническое воспаление в шейке матки. Однако более чем в половине случаев инфекционный агент при ХНЦ остается неизвестен даже при использовании современных методов диагностики микробных ассоциаций [6]. Как правило, возбудителями ХНЦ являются условно-патогенные представители микробиоты влагалища, которые присутствуют у всех женщин. На основании этого возникает вопрос: что создает условия для возникновения и поддержания воспалительного процесса в шейке матки? В большинстве исследований не принимаются во внимание другие, не микробные факторы, вызывающие и поддерживающие воспалительный процесс в шейке матки. Известно, что в норме шейка матки должна иметь конусовидную или цилиндрическую форму с точечным или щелевидным наружным зевом, веретенообразным цервикальным каналом, удерживающим слизь. Эктоцервикс должен быть покрыт многослойным плоским эпителием, а граница с цилиндрическим эпителием должна располагаться в области наружного зева. Травма шейки во время родов, нарушение нормальной гистологической границы эпителиев в процессе онтогенеза (например, эктропион), постлечебные изменения ткани шейки приводят к нарушению нормальной гистоархитектоники шейки матки, что, в свою очередь, может приводить к нарушению защитной функции.

Лечебный подход для ХНЦ всегда был сфокусирован на антибактериальной терапии, между тем у большинства пациентов она показала свою неэффективность [7]. Таким образом, в наших знаниях о ХНЦ остаются существенные пробелы, и это исследование нацелено на их восполнение.

Дизайн исследования основан на следующих гипотезах:

Если предполагать, что основным этиологическим фактором хронического цервицита является условно-патогенная флора влагалища, то должен существовать какой-либо дополнительный фактор, инициирующий и поддерживающий хронический воспалительный процесс в шейке матки, так как условно-патогенная флора всегда присутствует во влагалище у любой женщины, а хронический цервицит возникает не у всех. Возможно, этим фактором является нарушение нормальной анатомии и архитектоники шейки матки: разрывы, деформации, повреждения после лечебных воздействий.

Если антибактериальное лечение хронического цервицита часто неэффективно, то, возможно, физиотерапевтическое лечение или хирургическое восстановление нормальной анатомии и архитектоники шейки матки обеспечит излечение.

Одним из методов лечения воспалительных процессов является ультразвуковое (УЗ) воздействие. Эффективность УЗ-кавитации подтверждается в ряде публикаций [8–11], в том числе в недавнем систематическом обзоре, включившем 9 исследований [12].

Цель исследования: oценить эффективность лечения ХНЦ методом ультразвуковой УЗ-кавитации и радиоволновой эксцизии измененной ткани по сравнению с эмпирическим антибактериальным лечением.

Материалы и методы

Исследование проведено на кафедре акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова и в центре патологии шейки матки (клиника «Эверон», Москва). Протокол исследования одобрен комитетом по этике МГМСУ № 06-20 от 18.06.2020 г.

На основании собственных клинических наблюдений и анализа ранее опубликованных исследований [7, 13–15] были определены стандартизированные диагностические критерии ХНЦ, которые являлись критериями включения:

1) жалобы на постоянные слизисто-гнойные влагалищные выделения более 1 года, ухудшающие качество жизни;

2) слизисто-гнойный экссудат в цервикальном канале (кольпоскопические признаки воспаления);

3) легко индуцируемое контактное кровотечение из цервикального канала;

4) отсутствие эффекта от двух или более курсов ранее проведенной антибактериальной терапии.

Критерии невключения и исключения:

1) положительный тест на облигатно-патогенные возбудители (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis);

2) наличие подтвержденного воспалительного процесса матки и придатков (эндометрит, сальпингит);

3) аномальный результат цервикального комбинированного скрининг-теста (цитология и тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ)), потребовавший дополнительных лечебно-диагностических мероприятий (биопсия, эксцизионно-деструктивное лечение цервикальной интраэпителиальной неоплазии);

4) беременность.

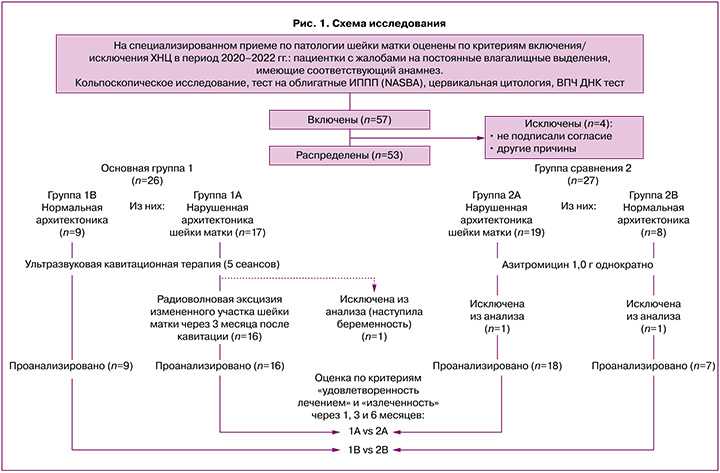

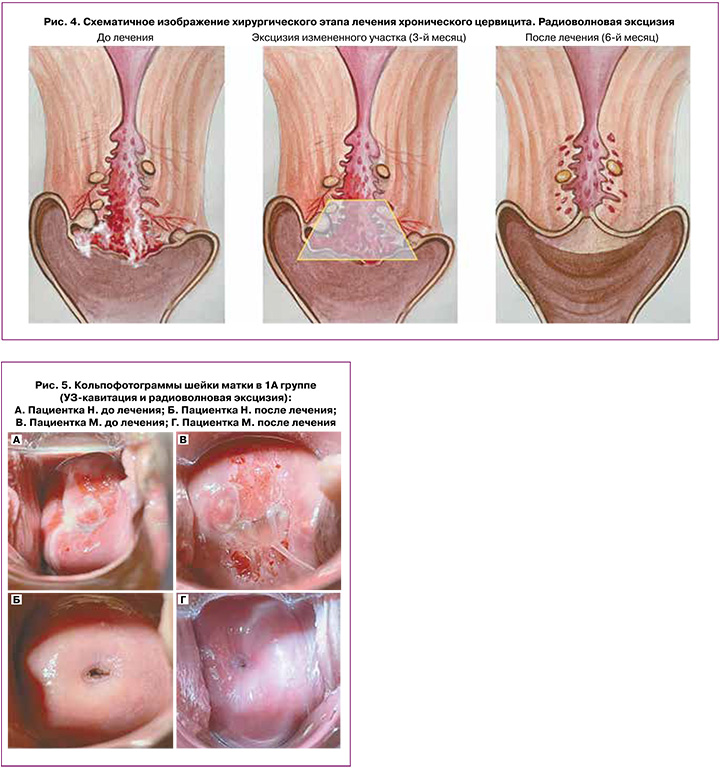

В результате рутинного амбулаторного приема в период с 2020 по 2022 гг., согласно критериям отбора, были выявлены 57 пациенток с ХНЦ. На скрининговом визите проводили сбор анамнеза, гинекологическое исследование, выполняли клинико-лабораторное обследование, включающее: цервикальный цитологический мазок и определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, качественное определение Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом амплификации рибосомальной РНК (NASBA), кольпоскопическое исследование (Сканер МК-200). Цитологическое исследование проводилось по стандартизованной технологии приготовления жидкостного препарата BD SurePath TM Liquid-based PAP Test с выполнением тестирования на 12 генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска на остаточном материале. У всех были исключены другие причины вагинальных белей (диабет, склеродермия, аллергия, спермициды, белье, инородное тело, атрофия, вульварные дерматозы и гельминтозы и др.). Не подписали согласие 4 пациентки. В процессе исследования исключены 3 пациентки: у одной наступила беременность, 2 отозвали согласие или были потеряны для наблюдения. Анализу было доступно 50 случаев. Пациентки распределены по 25 в основную группу (1) и группу сравнения (2) (рис. 1). После кольпоскопии в каждой группе были выявлены пациентки, как с нормальной, так и с нарушенной гистоархитектоникой шейки матки. Под нарушенной гистоархитектоникой шейки матки понималось наличие старых разрывов с деформацией и зиянием наружного зева, последствия деструктивного лечения в виде гипертрофии с множеством наботовых кист, эктропиона с цилиндрическим эпителием на бо'льшей части эктоцервикса, цервико-вагинальных свищей и последствий серкляжа. Учитывая, что согласно гипотезе нарушенная архитектоника может быть фактором, поддерживающим хронический воспалительный процесс в шейке матки, были выделены подгруппы 1А и 2А, 1В и 2В с нарушенной и нормальной архитектоникой шейки соответственно (рис. 1). В основной группе нарушенная гистоархитектоника шейки служила показанием для радиоволновой эксцизии в соответствии с дизайном исследования. Пациентки из групп 2А и 2В получили только эмпирическое лечение однократной дозой азитромицина 1,0 г. Всем пациенткам 1А и 1В групп проведены процедуры обработки шейки матки кавитированным раствором хлоргексидина 0,05% – 100 мл контактно-бесконтактным способом ежедневно или через день, всего 5 процедур. Время обработки – 3–5 минут. Через 3 месяца пациенткам с нарушенной гистоархитектоникой шейки – группа 1А (n=17) с целью ее восстановления была выполнена радиоволновая эксцизия измененной ткани (LEEP, CONE) (рис. 4). Для кавитации использовались ультразвуковой хирургический кавитационный аппарат ACTITON-A, акустический узел АА208.5 со стандартным кожухом АА108-2 или кожухом «Рекорд» АА108-4 с возможностью введения раствора в цервикальный канал. Для проведения эксцизии использовался широкополосный радиоволновой аппарат ONYX-A (ООО «Фотек», Россия). Оценка эффективности вмешательств в группах проводилась в овуляторные периоды (середина цикла) через 1, 3 и 6 месяцев по двум критериям: удовлетворенности лечением (субъективный) и критериям излеченности (объективный). Для оценки удовлетворенности пациента лечением использовался 5-балльный опросник с самооценкой. Удовлетворенность оценивалась по уменьшению жалоб и дискомфорта, связанных с ХНЦ, где: 1 балл – стало хуже, 2 – изменений нет, 3 – немного лучше, 4 – значительно лучше, 5 – стало очень хорошо. Средний показатель удовлетворенности рассчитывался в баллах и представлен в виде медианы и межквартильного размаха. Объективными критериями излеченности являлись: 1) прозрачная слизь в овуляторный период и отсутствие слизисто-гнойных выделений из цервикального канала; 2) отсутствие признаков воспаления при осмотре в зеркалах/кольпоскопии; 3) отсутствие легко индуцируемого контактного кровотечения. При соответствии всем критериям пациентка считалась излеченной. Сравнение по критерию излеченности проводилось между 1А и 2А, 1В и 2В группами на 1, 3 и 6-й месяцы от первичного лечебного вмешательства. Также проведен анализ изменения показателя удовлетворенности лечением в каждой группе в течение всего периода наблюдения (1, 3 и 6-й месяц).

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с помощью R (4.0.5). Значения, полученные в настоящем исследовании, в большинстве случаев распределялись ненормально в соответствии с тестом Шапиро–Уилка, поэтому количественные значения представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха [Q1; Q3]. Для сравнения показателей между группами использовали ранговый критерий Манна–Уитни. Для анализа категориальных параметров использовали двусторонний точный тест Фишера с частотными таблицами 2×2. Размер эффекта для результатов сравнения точным тестом Фишера выражен как отношение шансов с 95% ДИ. При значении р<0,05 различия считали статистически значимыми. Для расчета размера эффекта результатов сравнения ранговым критерием Манна–Уитни использовали A-статистику Варга и Делани (Vargha and Delaney’s А), результат выражен в виде 95% ДИ [16].

Результаты

Все 50 женщин, вошедших в окончательный анализ, были в возрасте от 25 до 45 лет. Из анамнеза установлено, что проведенные ранее курсы антибактериальной терапии, в том числе в вагинальных формах, не привели к излечению. В таблице 1 представлены социально-демографические и клинические характеристики женщин, включенных в исследование. Не было обнаружено существенных различий, за исключением более молодого возраста у пациенток 1А группы, что не являлось фактором, существенно влияющим на результаты вмешательств.

У всех пациенток групп 1А и 2А были выявлены нарушения нормальной гистоархитектоники шейки матки вследствие травматических повреждений, проведенных ранее вмешательств на шейке матки или большого (>50% эктоцервикса) эктропиона. Основной жалобой пациенток, страдающих ХНЦ, было наличие постоянных слизисто-гнойных выделений из влагалища и связанный с этим дискомфорт. Данная жалоба у каждой третьей пациентки выявлялась активно, при опросе.

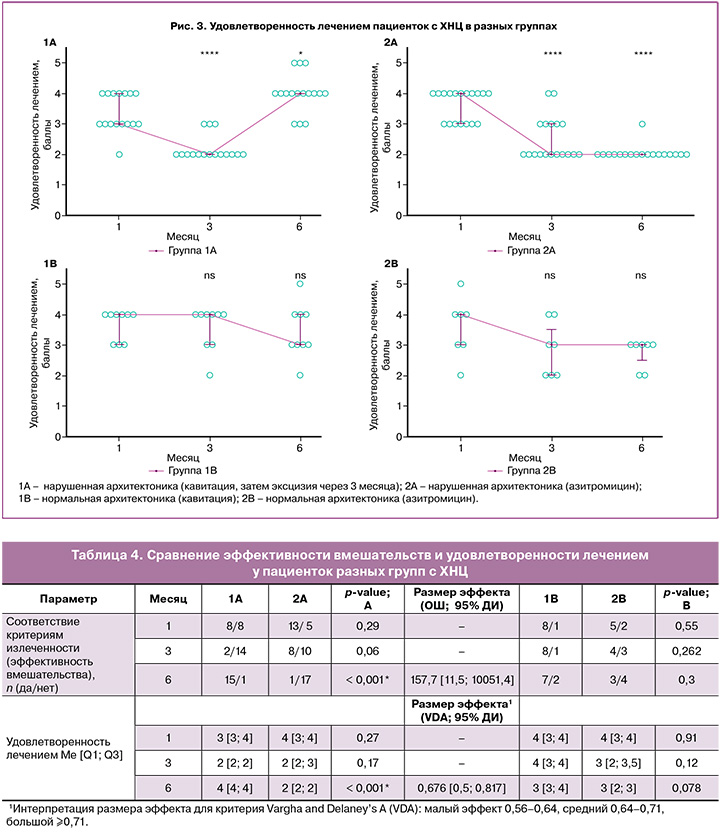

Изменение симптомов у пациенток при наблюдении после вмешательств представлено в таблицах 2 и 3. Сравнительные результаты удовлетворенности лечением (субъективный критерий) и эффективности вмешательств (соответствие критериям излеченности) между группами с нарушенной архитектоникой шейки матки (1А и 2А) и нормальной (1В и 2В) приведены в таблице 4 и на рисунках 2 и 3.

Исчезновение основных симптомов ХНЦ по объективным критериям отмечалось у большинства пациенток, как с нормальной (1В, 2В), так и с нарушенной (1А, 2А) архитектоникой шейки матки (табл. 4). Однако отмечалось возвращение симптомов у части пациенток уже через 3 месяца, что было особенно выражено в группах с нарушенной гистоархитектоникой шейки матки. Так в группе 1А (кавитация) через месяц после вмешательства критериям излеченности из 16 пациенток соответствовали 8, а через 3 месяца – только 2. В группе 2А (азитромицин) через месяц критериям излеченности из 18 пациенток соответствовали 13, а через 3 месяца – только 8. Похожая динамика отмечалась и в группах с нормальной архитектоникой шейки матки (1В, 2В). Еще меньшее число пациенток соответствовали критериям излеченности на отметке 6 месяцев2 (табл. 4, рис. 2). Таким образом, сравнение соответствия критериям излеченности через 1 и 3 месяца между группами 1А и 2А и через 1, 3 и 6 месяцев между группами 1В и 2В, по сути, являлось сравнением эффективности УЗ-кавитации и антибактериальной терапии для лечения ХНЦ. Антибиотикотерапия азитромицином не показала статистически значимых различий в силе эффекта по сравнению с УЗ-кавитацией ни у пациенток с нормальной гистоархитектоникой шейки (1В и 2В) через 1, 3 и 6 месяцев (р=0,55; 0,262; 0,3 соответственно), ни у пациенток с нарушенной гистоархитектоникой через 1 и 3 месяца (р=0,29; p=0,06 соответственно). Пациенткам с нарушенной архитектоникой шейки матки из группы 1А, которые к временной отсечке 3 месяца не соответствовали критериям излеченности, было выполнено дополнительное вмешательство – электрохирургическая (радиоволновая) эксцизия измененной ткани шейки матки (рис. 4). Через 6 месяцев от начала исследования в этой группе из 16 пациенток критериям излеченности соответствовали 15 (рис. 5), по сравнению с группой 2А (азитромицин), где через 6 месяцев только у 1 пациентки из 18 отмечалось соответствие критериям излеченности. Таким образом, дополнительная эксцизия измененной ткани шейки матки у пациенток с ХНЦ и нарушенной ее гистоархитектоникой оказалось высокоэффективным вмешательством. На основании полученных в исследовании результатов можно утверждать, что шансы на излечение и устранение симптомов при последовательном применении кавитации и эксцизии более чем в 150 раз превышают таковые при применении антибактериальной терапии (ОШ 157,7 [11,5; 10051,4], p<0,001).

По критерию «удовлетворенность лечением» наблюдалась похожая динамика, а именно, отмечалась высокая удовлетворенность лечением в среднем 4 [3; 4] балла при оценке через 1 месяц во всех группах с последующим ее снижением, кроме группы 1А2 (кавитация, затем эксцизия через 3 месяца), в которой на отсечке 6 месяцев отмечалась более высокая удовлетворенность лечением, по сравнению с группой 2А (4 [4; 4] балла против 2 [2; 2]; p<0,001; 0,676 [0,5; 0,817]) (табл. 4, рис. 3).

Обсуждение

ХНЦ – это воспалительный процесс в строме шейки матки, который сохраняется, несмотря на попытки лечения различными антибиотиками. Ключевой вопрос, лежащий в основе этого исследования, заключался в том, какое лечение ХНЦ более эффективно и подвергает женщин меньшему риску и большей пользе: эмпирическое лечение антибиотиками или немедикаментозный подход с физиотерапевтическим воздействием на воспалительный очаг, или радиоволновая эксцизия. На сегодня не существует точного определения критериев ХНЦ и нет надежных эпидемиологических данных, уточняющих распространенность этого состояния. Нами предложены клинические критерии диагностики ХНЦ, которые применялись для включения пациенток в исследование. Мы сознательно не использовали лабораторный критерий, такой как повышение количества лейкоцитов в эндоцервикальном секрете в качестве диагностического критерия ХНЦ. Поскольку контроль качества микроскопии мазка из цервикального канала трудно обеспечить, плохая стандартизация не позволяет считать данный диагностический тест надежным [17, 18]. CDC3 также не рекомендует использовать критерий повышенного количества лейкоцитов в эндоцервикальном мазке, в том числе, окрашенном по Граму. Несмотря на это, в некоторых публикациях для диагностики цервицита рекомендуется лабораторный критерий, а именно число лейкоцитов от 10 до 30 в поле зрения в мазке из цервикального канала [15]. Стоит признать, что лабораторный критерий может быть полезен, так как он имеет высокое прогностическое значение отрицательного результата, т.е. цервицит практически исключается при отсутствии лейкоцитов [7, 17]. Все рекомендации по антибиотикотерапии цервицита сосредоточены, главным образом, на лечении C. trachomatis и N. gonorrhoeae [18, 19]. В нашем исследовании речь идет о категории пациенток, у которых ни C. trachomatis, ни N. gonorrhoeae не были обнаружены даже при использовании высокочувствительных диагностических тестов [14, 20]. Подходы к лечению таких пациенток до настоящего времени четко не определены [18, 21, 22]. Эффективность многократного или длительного назначения антибиотиков для лечения ХНЦ неизвестна, а ряд экспертов считают, что она минимальна [14].

В нашем исследовании терапия азитромицином у пациенток с нормальной архитектоникой шейки матки (2В) через месяц после лечения была эффективной у 5/7 (71,4%), через 3 месяца – у 4/7 (57,1%), а через 6 месяцев – только у 3/7 (42,9%). Среди пациенток с нарушенной гистоархитектоникой шейки матки (2А) после лечения азитромицином критериям излеченности через месяц соответствовали 13/18 (72,2%), через 3 месяца – 8/18 (44,4%), а через 6 месяцев у большинства из них симптомы вернулись, и только 1/18 (5,6%) пациенток соответствовала критериям. Похожие результаты получены Paavonen J. et al. при лечении хронического не гонококкового и не хламидийного цервицита комбинацией доксициклина и амоксициллина, когда, несмотря на изначальную эффективность терапии через 3 месяца после лечения наблюдалась высокая частота (33%) рецидивов заболевания [23]. В другом исследовании лечение офлоксацином 200–400 мг/сутки в течение 10 дней не хламидийного цервицита показало отсутствие эффекта у 34,5% пациенток [24]. В исследовании Taylor S. et al. (2013) при эмпирическом лечении персистирующего цервицита неизвестной этиологии однократной дозой цефиксима 400 мг и азитромицина 1 г частота клинического излечения составила только 19% в основной группе и 33% в группе плацебо без статистически значимой разницы между группами [15]. Наши данные и результаты других авторов убедительно доказывают, что антибактериальная терапия хронического цервицита, при котором облигатные патогенные микроорганизмы не выявлены, является малоэффективной. Антибактериальная терапия при ХНЦ оказывает только временный положительный эффект. На сегодня нет доказанных данных, позволяющих рекомендовать одну схему вместо другой. Однако ряд специалистов по-прежнему рекомендуют проводить курсы антибактериальной терапии [21, 25].

Как же лечить ХНЦ? Мы применяли воздействие на шейку матки водным раствором хлоргексидина, который был кавитирован низкочастотным ультразвуком. В ряде отечественных публикаций эффективность кавитационной терапии была продемонстрирована в лечении эндометритов, неспецифических и кандидозных вагинитов, послеродовых и декубитальных язв, для улучшения рецептивности эндометрия в программах ЭКО [8–11, 26], а также при хроническом цервиците [27]. Механизм положительного действия кавитированных растворов на инфекционно-воспалительный процесс является многофакторным и продолжает изучаться. Это разрушение бактериальных пленок, усиление проникновения в ткани антисептика, механическое повреждение ультразвуком мембран бактерий, бактерицидный эффект от образующихся свободных радикалов и перекиси водорода, а также стимуляция ряда механизмов врожденного иммунитета. Повреждение клеточных мембран нарушает метаболизм микроорганизмов, в результате чего чувствительность к обычным антисептикам повышается. Воздействие низкочастотного ультразвука улучшает местный кровоток и микроциркуляцию, вызывает стимуляцию ангиогенеза, в результате чего создаются условия для купирования воспалительного процесса. Мы проводили орошение контактно-бесконтактным способом, когда наконечник-ирригатор периодически прижимался к наружному зеву или вводился в цервикальный канал (кожух «Рекорд») для улучшения механического проникновения раствора и обеспечения оттока. При этом кавитированный раствор воздействовал на поверхность как эктоцервикса, так и эндоцервикса, проникая в крипты и складки слизистой. У пациенток с нарушенной архитектоникой шейки матки (1А) излеченность после УЗ-кавитации через месяц составила 8/16 (50%), через 3 месяца – 2/16 (12,5%) по сравнению с идентичной группой (2А), получившей азитромицин, – 13/18 (72,2%) и 8/18 (44,4%) через 1 и 3 месяца соответственно, статистически значимо не отличалась (р=0,29 и р=0,06). У пациенток с нормальной гистоархитектоникой шейки матки (1В) излеченность после УЗ-кавитации также статистически значимо не уступала идентичной группе (2В), получившей азитромицин, и составила 8/9 (88,9%), 8/9 (88,9%) и 7/9 (77,8%) через 1, 3 и 6 месяцев, и 5/7 (71,4%), 4/7 (57,1%) и 3/7 (42,9%) соответственно (р=0,55; р=0,26; р=0,3). Таким образом, УЗ-кавитация для лечения ХНЦ не уступает антибактериальной терапии и имеет устойчиво сохраняющийся эффект у пациенток с нормальной гистоархитектоникой шейки матки. Поэтому УЗ-кавитационная терапия с применением раствора хлоргексидина или другого антисептика может быть альтернативным антибактериальной терапии методом у пациенток с ХНЦ при подготовке к гинекологическим операциям или беременности, в том числе в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и более безопасным с точки зрения возникновения антибиотикорезистентности.

Однако у части пациенток постепенно отмечается возврат симптоматики, в основном с нарушенной гистоархитектоникой шейки. Что же является причиной возвращения симптомов у пациенток с ХНЦ и сохранения воспалительного процесса в шейке матки? Несмотря на разделение на экзо- и эндоцервициты в зависимости от преимущественного проявления воспалительной реакции, следует помнить, что собственно эпителий: ни цилиндрический, ни плоский не воспаляется. Воспаление всегда локализовано в строме шейки матки. Эпителий лишь реагирует повреждением и десквамацией клеток, что вызывает уменьшение его толщины и обнажение стромальных сосочков с расширенными легко кровоточащими капиллярами. Все это проявляется повышенной экссудацией и кольпоскопической картиной воспаления. Купирование воспаления при нормальном состоянии стромы завершается хорошей регенерацией и восстановлением функций эпителия. При анализе установлено, что у всех пациенток с отсутствием эффекта от УЗ-кавитации или возвращением симптоматики отмечалось нарушение нормальной гистоархитектоники шейки матки с обязательным вовлечением стромального компонента. При этом, по нашему мнению, в шейке матки возникает так называемый эпителиально-стромальный дисбаланс, когда строма из-за своего повреждения и воспаления не обеспечивает полноценное функционирование эпителия (в случае ХНЦ сразу двух видов эпителия – цилиндрического и плоского). Именно этот фактор, по нашему мнению, объясняет развитие хронического воспаления у пациенток с травматическими повреждениями шейки матки, ее разрывами и деформациями, а также обширным эктропионом. Чем больше повреждена строма органа, тем сложнее получить стойкий клинический эффект. Противовоспалительное действие УЗ-кавитированных растворов наиболее выражено при воспалительном процессе, протекающем на поверхности с минимальным вовлечением стромы. Этим объясняется хороший, но временный эффект УЗ-кавитации у пациенток с поврежденной гистоархитектоникой шейки матки. Некоторые эксперты называют потенциальными триггерами ХНЦ использование тампонов, шейных колпачков, пессариев, спермицидов [13]. По нашему мнению, эпителиально-стромальный дисбаланс, который возникает или изначально имеет место при состояниях, сопровождающихся нарушением гистоархитектоники шейки матки, является основным фактором возникновения и поддержания хронического воспалительного процесса в ткани шейки, а также, возможно, в других органах с эпителиальной выстилкой, где есть постоянный контакт с условно-патогенной флорой и, вероятно, снижение врожденного мукозального иммунитета. Подтверждением данного предположения являются полученные в исследовании результаты, когда в группе с нарушенной гистоархитектоникой шейки матки (1А) хирургическая эксцизия измененной ткани привела к излеченности 15/16 (93,8%) пациенток, по сравнению с идентичной группой 2А (азитромицин), где через 6 месяцев симптомы вернулись и только у 1/18 (5,6%) отмечалось соответствие критериям излеченности (ОШ 157,7 [11,5; 10051,4], p<0,001). У всех пациенток, которым выполнена эксцизия, диагноз ХНЦ был гистологически подтвержден.

В нашем исследовании в подгруппе 1А основной группы эксцизия была проведена последовательно, через 3 месяца после кавитационной терапии, поэтому мы не можем сравнить напрямую кавитационную терапию и просто эксцизию для лечения ХНЦ. Поскольку эксцизия для лечения хронического цервицита является новым и инвазивным методом, то в соответствии с дизайном исследования, он применялся пациенткам, у которых оказалась неэффективной предшествующая терапия антибиотиками (анамнез) и УЗ-кавитационная терапия. Можно предположить, что эксцизия у данной группы пациенток может сразу оказаться наиболее эффективным методом лечения ХНЦ, и в дальнейших работах это будет проверено.

Таким образом, лечение ХНЦ является сложной задачей, поскольку процесс воспаления может быть опосредован сразу несколькими путями: воздействием не обнаруживаемых патогенов влагалища, местными иммунными нарушениями и, как показало исследование, эпителиально-стромальным дисбалансом из-за нарушенной гистоархитектоники шейки. Очевидно, что неэффективным является подход, основанный на многократном эмпирическом применении антибиотиков, который не только способствует возникновению антибиотикорезистентности и повышает индивидуальный риск, но и создает проблему для общественного здравоохранения.

Заключение

В клинической практике необходимо использовать стандартизированные диагностические критерии ХНЦ, что сделает объективными как статистический учет данной патологии, так и оценку эффективности лечения. Эмпирическая антибактериальная терапия малоэффективна для лечения ХНЦ в долгосрочной перспективе. УЗ-кавитационная терапия может являться альтернативным методом лечения ХНЦ, обеспечивая хороший краткосрочный эффект; но у пациенток с нарушенной гистоархитектоникой шейки матки отмечается возвращение симптоматики. Только дополнительное хирургическое удаление измененной ткани шейки матки после УЗ-кавитационной терапии у пациенток с нарушенной гистоархитектоникой шейки матки позволяет добиться излечения ХНЦ в большинстве случаев.