Самопроизвольное прерывание беременности в 80% случаев происходит в I триместре. В группу высокого риска по невынашиванию беременности входят пациентки с повторными потерями плода, неудачами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), бесплодием, гормональной недостаточностью, нарушениями рецепторного аппарата эндометрия, хроническим эндометритом с персистенцией условно-патогенных микроорганизмов и/или вирусов, аномалиями развития полового аппарата, внутриматочными синехиями, антифосфолипидным синдромом (АФС), аутоиммунными нарушениями и иммунологическими факторами, носительством сбалансированных хромосомных перестроек. Угроза прерывания перманентна на всем протяжении гестации и сопровождает каждую последующую беременность. Риск повторных неудач высок и, если не предпринимать реабилитационных и лечебных мер на предгравидарном этапе и с ранних сроков гестации, беременность прерывается в 50% случаях [1].

Низкий уровень прогестерона в I триместре беременности может служить прогностическим маркером прерывания беременности [2]. Однако коррекция только недостаточности прогестерона при назначении монотерапии, основанной на восполнении функции желтого тела, не всегда бывает достаточной. Доказано, что причинами невынашивания могут быть как низкий уровень прогестерона в организме беременной, так и недостаточность функций хориона. Известно, что хорион продуцирует ряд гормонов и активных биологических молекул, таких как: хорионический гонадотропин, плацентарный лактоген, лептин, пролактин, хорионический тиреотропин, гонадотропин-рилизинг-гормон, тиреотропин-рилизинг-гормон, кортикотропин-рилизинг-гормон, соматостатин, релаксин, хорионический кортикотропин, инсулиноподобный фактор (ИФ), половые стероидные гормоны (прогестерон, кортизол, эстрогены – 90% представлены эстриолом), эндорфиноподобный пептид.

В современном мире, несмотря на достаточно высокий уровень развития медицины, просвещенности населения, существует проблема дефицита витаминов, микроэлементов и нутриентов, которая стала пандемией XXI в.

Доказано, что недостаточное поступления витаминов, макро- и микроэлементов может приводить к развитию гипо- и авитаминозов в популяции. А дефицит витаминов среди беременных во всем мире достигает 50–80% [3], что создает неблагоприятный фон для течения беременности, родов, может приводить к нарушению процесса формирования плаценты и к повышению риска развития патологических состояний и заболеваний у новорожденных и детей [4].

В последние годы отмечен высокий интерес к роли витамина D в физиологии репродукции [5, 6]. Метаболизм данного витамина во время беременности характеризуется физиологическим увеличением активной формы витамина D (кальцитриола, 1,25(OH)2D) и его транспортной формы (кальцидиола, 25(ОН)D) в материнском организме для достижения его оптимального уровня у плода [7, 8]. Доказано, что кальцидиол свободно проникает через плацентарный барьер и представляет основной пул витамина D у плода [9].

Рецепторы к витамину D (VDR) экспрессируются в 36 видах тканей [10, 11]. В женском организме VDR экспрессируется в тканях молочных желез, ткани яичников, эндометрии, маточных трубах, децидуальной ткани, плаценте, в оболочке яйцеклетки. Плацента человека экспрессирует все компоненты сигнальной системы витамина D (рецептор витамина D, содружественным VDR является ретиноидный X-рецептор (RXR) — ядерный рецептор к витамину А, рецепторный комплекс VDR—RXR в присутствии кальцитриола связывается с соответствующим участком генома и запускает механизм транскрипции генов с последующей трансляцией соответствующих белковых молекул, митохондриальный энзим CYP27B1 и изофермент цитохрома Р-450 CYP24A1) [12]. Так, воздействие на третичные ворсины хориона токсинами E. coli в экспериментальной модели с одновременным использованием витамина D оказало менее травмирующее действие, чем аналогичное воздействие на клеточную культуру без применения витамина D [13], что может быть следствием повышенного уровня CAMP. Из этого следует, что добавление витамина D при недостаточном уровне 25(OH)D в сыворотке крови может снизить частоту инфекционных процессов во время беременности.

В настоящее время эксперты ВОЗ оценивают дефицит витамина D как новую пандемию XXI в. [14]. Недостаточность данного витамина зарегистрирована более чем у половины беременных и новорожденных [15, 16]. При дефиците витамина D повышается риск таких акушерских патологий, как вторичная гипертензия и гестоз [17, 18], гестационный сахарный диабет (СД) [19], кесарево сечение (КС) и спонтанные преждевременные роды [20], бактериальный вагиноз с ранних сроков беременности [21]. Однако количество высококачественных исследований не позволяет пока создать доказательную базу для определения причинно-следственной роли дефицита витамина D в этиопатогенезе осложнений беременности. Согласно Кокрановскому обзору [19], прием витамина D на предгравидарном и гравидарном уровнях не улучшает показатели наступления и исходов беременности. Такие результаты были получены из-за отсутствия многоцентровых рандомизированных исследований и четких критерий по срокам, длительности приема, дозировкам, исходному и достигнутому уровню витамина D в крови.

Как известно, плацента образует физический и функциональный барьер между материнским и плодовым кровотоками. Внутри системы «мать–плацента–плод» 1,25(OH)2D может играть аутокринную, паракринную и эндокринную роль в регулировании иммунной защиты, инвазии трофобласта, в обмене питательных веществ и газов, гемопоэзе, производстве гормонов, росте и развитии плода [22]. С 1970-х годов доказано, что трофобласт и децидуальные клетки преобразуют кальцидиол в активную форму витамина D – кальцитриол, а в более поздних исследованиях установлена связь между этим процессом преобразования и экспрессией CYP27B1 [23]. В 1983 г. была доказана экспрессия VDR в плацентарной ткани путем связывания меченного радиоактивным кальцитриолом с рецепторами витамина D в трофобластах крыс, а последующие исследования подтвердили тот факт, что трофобласт, желточный мешок и децидуальная ткань овец, мышей, крыс, а также беременных экспрессируют VDR. Помимо этого, CYP24A1 также экспрессируется в трофобласте, желточном мешке и децидуальной ткани, где он способствует преобразованию 25(OH)D и 1,25(OH)2D в неактивные формы. Исследований, касающихся экспрессии витамина D с ранних сроков беременности при осложненном и физиологическом течении беременности в тканях, нет.

Целью данного исследования стало изучение экспрессии витамина D и его рецептора в ворсинчатом хорионе при неразвивающейся беременности и в норме (при медицинском аборте).

Материалы и методы

Дизайн исследования: были получены 64 образца ворсинчатого хориона от женщин, разделенных на 2 группы: 1-я группа – 32 образца от неразвивающейся беременности и 2-я группа – 32 образца при медицинском аборте. Критерии включения: хорион от двух групп женщин Северо-Западного региона при неразвивающейся беременности или прерванной по желанию женщины (медицинский аборт), срок беременности 6–12 недель, одноплодная беременность, нормальный кариотип плода. Критерии исключения: генетическая патология плода, острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ), СД.

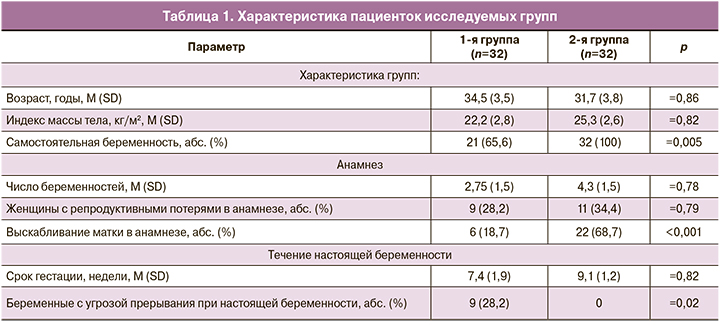

Пациентки двух групп не отличались по возрасту, индексу массы тела (ИМТ), количеству беременностей и сроку беременности на момент ее прерывания. У пациенток из 1-й группы в 2 раза реже встречалось выскабливание полости матки в анамнезе, что достоверно отличалось от 2-й группы (р<0,05). Отмечено, что женщины 1-й группы имели недостаточность витамина D, а уровень концентрации витамина D в крови составил 26,3 (7,04) ммоль/л (табл. 1).

При морфологическом исследовании были использованы: гистологический метод (для обзорной окраски использовали гематоксилин и эозин), иммуногистохимическое (ИГХ) исследование экспрессии витамина D и его рецептора в ворсинчатом хорионе (с количественной и качественной оценкой экспрессии витамина D и его рецептора в ворсинах хориона при использовании антител) и конфокальная лазерная сканирующая микроскопия с 3D-реконструкцией.

ИГХ-исследование проводили с помощью системы визуализации DakoCytomation LSAB2 System-HRP (Dako, Дания). ИГХ-метод исследования включал: количественную и качественную оценку экспрессии витамина D и его рецептора в ворсинах хориона с использованием антител Anti-25 OH Vitamin D3 (клон ab219464) производства Abcam (Великобритания) и Anti Vitamin D Reseptor (клон ab 3508) в стандартном разведении 1:200 производства Abcam (Великобритания)

Иммунофлюоресцентный анализ проводили с использованием первичных антител: Anti-Vitamin D I (клон ab219464) в стандартном разведении 1:200 (Abcam, Великобритания) и Anti-Vitamin D Receptor (клон ab 3508) в стандартном разведении 1:400 (Аbcam, Великобритания). В качестве вторичных антител использовались антитела, конъюгированные с флуорохромом AlexaFluor 488 (для Vitamin D) и AlexaFluor 647 (для Vitamin D Receptor) (1:1000, Abcam). Визуализацию экспрессии и ко-экспрессии маркеров осуществляли с помощью конфокального микроскопа FlueView 1000 (Olympus, Япония) и программного обеспечения FV10-ASW при увеличении ×100, ×200, ×400.

Количественную оценку результатов ИГХ-реакции проводили на микрофотографиях, полученных с помощью системы фиксации микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Olympus BX46 и программного обеспечения CellSens 47 Entry NikonEclipse E400. В каждом срезе в 5 полях зрения оценивали следующие показатели: оптическую плотность экспрессии – величина вычислялась автоматически в соответствии с законом Бугера–Ламберта–Бера; использование показателя так называемой «оптической плотности экспрессии», являющегося базовым параметром программы «ВидеоТест-Морфология 5.0», для анализа оптических параметров микрофотографий является приемлемым, поскольку измерения осуществляются по аналогии со спектрофотометрическим анализом; относительную площадь экспрессии вычисляли как отношение площади иммунопозитивных клеток к общей площади препарата:

После чего вычислялись средние величины исследуемых показателей.

Для вычисления и сравнения средних величин цифровых данных, а также для оценки достоверности полученных результатов пользовались методами оценки разности между долями, для определения статистической значимости различий средних величин с нормальным распределением исходных данных (t-критерий Стьюдента) – корреляционным анализом с использованием программы STATISTICA 10 (StatSoft). Все необходимые условия, которые должны соблюдаться в нормально распределенных совокупностях, для использования параметрических методов (t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ Пирсона) были соблюдены – максимальная близость значений средней арифметической, показатели измерены в количественной шкале, соблюдено правило «трех сигм». Различия между двумя средними величинами считали статистически значимыми при p<0,05. Для данного исследования было определено критическое значение t-критерия Стьюдента для требуемого уровня значимости. Корреляционный анализ проводили на основании коэффициента корреляции Пирсона – метода параметрической статистики, позволяющего определить наличие или отсутствие линейной связи между двумя количественными показателями, а также оценить ее тесноту и статистическую значимость. Оценка частот и долей, которые являются качественными показателями, описываемыми дихотомической переменной, проводилась с помощью критерия χ2 Пирсона – непараметрического метода.

Результаты

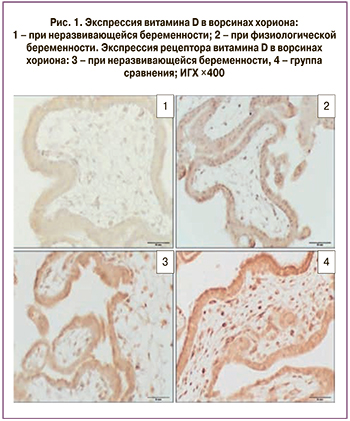

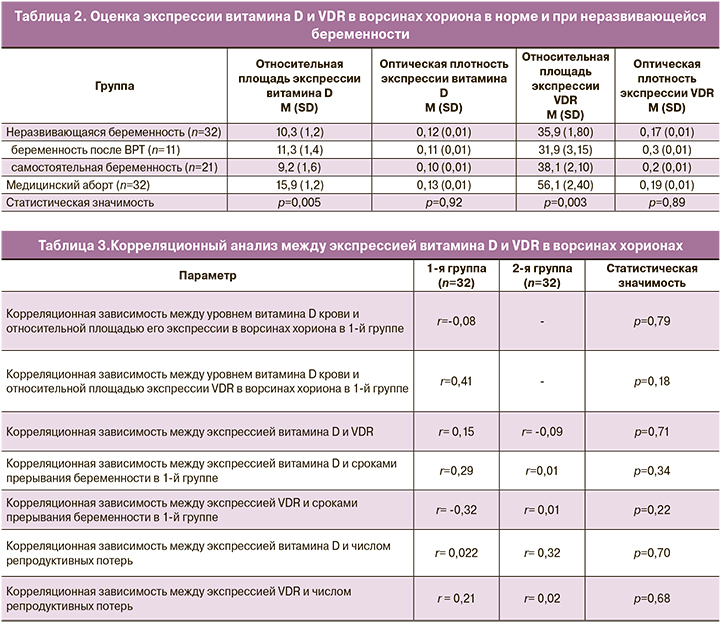

При ИГХ-исследовании отмечалось равномерное распределение экспрессии витамина D и его рецептора в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и в строме ворсин хориона как при неразвивающейся беременности, так и в группе сравнения. Относительная площадь экспрессии витамина D в 1-й группе составила 10,3%, во 2-й группе – 15,9% (p<0,01). Оптическая плотность экспрессии статистически значимо не отличалась (0,12 (0,01) и 0,13 (0,1) соответственно). При исследовании экспрессии рецептора витамина D отмечалось равномерное его распределение в структурах ворсин хориона. Выявлена высокая экспрессия в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и стромальном компоненте ворсин хориона (рис. 1).

При ИГХ-исследовании отмечалось равномерное распределение экспрессии витамина D и его рецептора в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и в строме ворсин хориона как при неразвивающейся беременности, так и в группе сравнения. Относительная площадь экспрессии витамина D в 1-й группе составила 10,3%, во 2-й группе – 15,9% (p<0,01). Оптическая плотность экспрессии статистически значимо не отличалась (0,12 (0,01) и 0,13 (0,1) соответственно). При исследовании экспрессии рецептора витамина D отмечалось равномерное его распределение в структурах ворсин хориона. Выявлена высокая экспрессия в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и стромальном компоненте ворсин хориона (рис. 1).

Результаты морфометрического исследования показали, что относительная площадь экспрессии рецептора витамина D в ворсинах хориона при неразвивающейся беременности была статистически ниже по сравнению с группой сравнения (p<0,01). При оценке оптической плотности экспрессии рецептора витамина D отмечалось снижение показателя при неразвивающейся беременности при сопоставлении с группой сравнения – 0,17 (0,01) и 0,20 (0,01) соответственно (табл. 2).

В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены значимые связи (табл. 3.). Так, при неразвивающейся беременности в ворсинах хориона определена положительная значимая корреляционная связь между уровнем витамина D в крови и относительной площадью экспрессии рецептора витамина D (r=0,41), чего не наблюдается при экспрессии самого витамина (r=-0,08). Можно отметить тенденцию – отсутствие корреляционной зависимости между экспрессией витамина D и VDR как при неразвивающейся беременности, так и при нормальном развитии плода (r=0,15, r=-0,09).

Так, при неразвивающейся беременности существует заметная положительная корреляционная связь между экспрессией витамина D и сроками прерывания беременности (r=0,29), чего не наблюдается в группе с нормальным развитием беременности (r=0,01). Любопытно, что абсолютно противоположна зависимость уровня экспрессии рецептора витамина D и сроков прерывания беременности, где при большей экспрессии беременность прерывалась на более ранних сроках (r=-0,32).

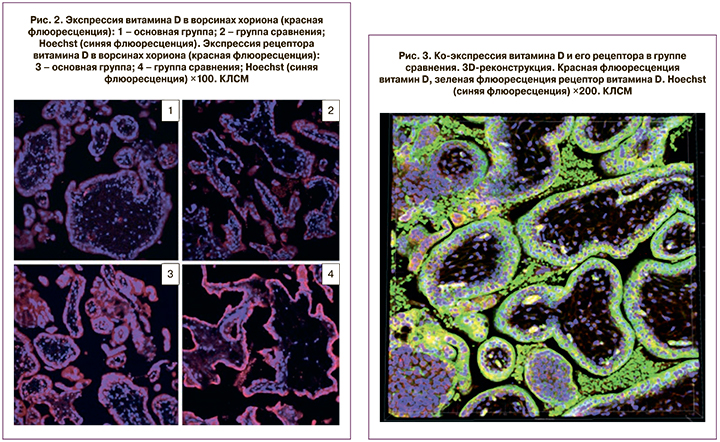

При проведении иммунофлуоресцентного исследования с использованием конфокальной лазерной сканирующей микроскопии верификация экспрессии витамина D выявлена в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и стромальном компоненте ворсин хориона. Площадь экспрессии витамина D была сопоставима с результатами ИГХ-исследования. На рис. 2 представлена экспрессия витамина D в структурах ворсин хориона обеих групп. При иммунофлуоресцентном исследовании максимальное равномерное распределение экспрессии рецептора витамина D отмечали в синцитиотрофобласте. В строме ворсин хориона были выявлены неравномерное распределение и минимальная экспрессия рецептора витамина D. Вероятно, снижение экспрессии рецепторов витамина D связано с дистрофическими изменениями в ворсинах хориона (см. рис. 2).

Учитывая, что морфологическое исследование витамина D и его рецептора было проведено впервые, нами была оценена ко-экспрессия исследуемых маркеров во фрагментах децидуальной ткани обследованных групп. Экспрессия витамина D (зеленая флюоресценция) была распределена равномерно и составила не более 53% от общей площади экспрессии. Экспрессия рецептора витамина D характеризовалась равномерным распределением и высокой интенсивностью и составила около 80% площади экспрессии. Во фрагментах зоны плацентарного ложа также отмечалось равномерное распределение экспрессии рецептора витамина D.

Экспрессия рецептора витамина D и самого витамина D во вневорсинчатом трофобласте имеет равномерное распределение.

При 3D-реконструкции ворсин хориона отмечается равномерное распределение экспрессии рецептора витамина D (зеленая флюоресценция) в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте и минимальная экспрессия в строме ворсин хориона. Экспрессия витамина D неравномерно распределена в синцитиотрофобласте, при этом отмечается относительно равномерное распределение маркера в строме ворсин хориона (рис. 3).

Обсуждение

Известно, что потребность организма женщины в витаминах и микроэлементах во время беременности значительно возрастает. Согласно ВОЗ, важную роль в обеспечении будущего здоровья ребенка и его умственного развития играют: молодой (20–30 лет) возраст родителей при зачатии ребенка, здоровый образ жизни матери до и во время беременности, полноценное витаминизированное питание, обогащенное микроэлементами, эссенциальными полиненасыщенными жирными кислотами. Доказано, что при нормальном кариотипе плода хорион (а впоследствии плацента) является самостоятельным органом, который продуцирует плеяду гормонов и биологически активных молекул. При стероидном дисбалансе в организме беременной функционирование хориона нарушается, приводя к его недостаточности. На гармоничную работу хориона может оказывать влияние не только гормональный фон, но и иммунная система, в том числе и витамин D, рецепторы которого содержатся в его ворсинах. Витамин D может выступать в качестве иммунного регулятора во время имплантации. В ранние сроки беременности трофобласт одновременно производит и отвечает на воздействие витамина D, который оказывает местное противовоспалительное действие и параллельно индуцирует рост децидуальной ткани для успешной беременности. Таким образом, достаточное потребление витамина D имеет важное значение для успешного развития беременности, а также для здоровья плода и новорожденного. У каждой второй беременной с угрозой прерывания встречается дефицит витамина D, что влияет на положительные результаты имплантации, развитие хориона и пролонгирование беременности. К тому же предполагают, что иммунологические механизмы лежат в основе патогенеза привычного невынашивания беременности. Витамин D обладает мощным иммуномодулирующим эффектом, который может влиять на исход беременности.

Известно, что во время беременности приобретенный иммунитет матери физиологически подавляется, тогда как врожденный – получает относительную стимуляцию [24]. Эти изменения в системе мать–плацента–плод благотворно влияют на иммунную толерантность и исключают возможность отторжения плода. Доказано, что витамин D может выступать в качестве иммунного регулятора во время имплантации. В ранние сроки беременности трофобласт одновременно производит витамин D и отвечает на воздействие экзогенного витамина D, который вызывает местную противовоспалительную реакцию и параллельно индуцирует рост децидуальной ткани для успешной беременности. Активированные Т- и β-лимфоциты имеют рецепторы витамина D, а потому 1,25(OH)2D является эффективным модулятором иммунной системы: он способен ингибировать пролиферацию Т-хелперов 1 типа и ограничивать продукцию цитокинов: интерферона гамма, интерлейкина-2 (ИЛ-2) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α). С другой стороны, витамин D способен индуцировать цитокины Т-хелперов 2-го типа, оказывающие протективное действие на беременность [25, 26]

Результаты проведенного нами комплексного морфологического, ИГХ, иммунофлуоресцентного исследований показали, что экспрессия витамина D и его рецептора максимально верифицируется в трофобласте, строме ворсин хориона и децидуальной ткани. При неразвивающейся беременности отмечается статистически значимое снижение не только экспрессии витамина D и его рецептора в структурах ворсин хориона при сопоставлении с группой физиологической беременности, но и уровня транспортной формы витамина D – кальцидиола (25(OH)D) в крови беременных. Аналогичные данные были получены группой ученых из Китая в 2017 г. [27]. Целью исследования послужило изучение концентрации 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) и экспрессии рецептора витамина D (VDR) в децидуальных тканях пациентов с привычным невынашиванием беременности. В результате было отмечено значительное снижение уровня 25(OH)D в крови беременных в группе с привычным невынашиванием беременности и экспрессии VDR – в децидуальной ткани по сравнению с контролем. Дополнительно было проведено исследование концентрации 25(OH)D в децидуальных тканях, где в группе с привычным невынашиванием беременности показатели были снижены.

Заключение

Таким образом, на основании нашего исследования сделан вывод, что витамин D оказывает протективное воздействие при пролонгировании и успешном развитии беременности в I триместре. Недостаточность витамина D может быть ассоциирована с угрозой прерывания беременности и являться одной из причин спонтанного аборта ранних сроков. Обоснована необходимость назначения препаратов витамина D беременным с дефицитом/недостаточностью и угрозой прерывания.