Очевидно, что в последние годы проблема раннего выявления рака шейки матки приобретает особую актуальность. Несмотря на то что смертность от этой патологии за последние годы заметно снизилась благодаря современным методам диагностики, динамика показателей заболеваемости остается тревожной – за 2004–2014 гг. в России на 100 000 населения прирост составил 23,83% [1]. При этом отмечается негативная тенденция к увеличению количества случаев его возникновения в молодом возрасте.

Ультразвуковые исследования, как наиболее простые и информативные, хорошо зарекомендовали себя в диагностике рака шейки матки. Однако значение ультразвуковой эластографии при обследовании таких больных еще мало изучено. Более того, у определенной части врачей еще не сложилось отчетливое представление о том, что, помимо ультразвуковой компрессионной эластографии, существует еще одна эластография – сдвиговая [2].

Действительно, компрессионная эластография более известна и уже была использована для диагностики рака шейки матки [3]. К сожалению, этот преимущественно качественный метод лишен объективных цифровых параметров. Его результаты в значительной степени определяются субъективным восприятием врача. Даже использование индекса сравнительной упругости страдает нестабильностью [4], поскольку жесткость новообразования шейки матки сравнивается с крайне неопределенной жесткостью нестандартизованной референтной ткани.

В то же время ультразвуковую сдвиговую эластографию выгодно отличает возможность оценивать исследуемые ткани в объективных параметрах: либо в кПа – при оценке упругости, либо в м/с – при оценке скорости сдвиговых волн. Опыт применения ультразвуковой сдвиговой эластографии для диагностики рака шейки матки пока незначителен [5, 6].

Цель исследования: оценить диагностические возможности метода ультразвуковой сдвиговой эластографии с помощью трансвагинального датчика при обследовании больных раком шейки матки.

Материалы и методы

В исследование вошли результаты сдвиговой эластографии и эластометрии шейки матки 18 больных в возрасте от 30 до 62 лет (Ме 44,5 года (38;52) с различными (верифицированными при последующем оперативном лечении) стадиями ее злокачественного поражения (с TIS – 1 больная, с T1 – 11, с T2 – 5 и с T3 – 1). В группу контроля были включены 20 женщин репродуктивного возраста (Ме 24,5 года (23;25,5) с нормальным эхографическим изображением шейки матки (по данным ультразвукового исследования, которое проводилось по поводу оценки положения внутриматочного контрацептива) и не имевших клинических проявлений каких-либо гинекологических заболеваний.

В исследование вошли результаты сдвиговой эластографии и эластометрии шейки матки 18 больных в возрасте от 30 до 62 лет (Ме 44,5 года (38;52) с различными (верифицированными при последующем оперативном лечении) стадиями ее злокачественного поражения (с TIS – 1 больная, с T1 – 11, с T2 – 5 и с T3 – 1). В группу контроля были включены 20 женщин репродуктивного возраста (Ме 24,5 года (23;25,5) с нормальным эхографическим изображением шейки матки (по данным ультразвукового исследования, которое проводилось по поводу оценки положения внутриматочного контрацептива) и не имевших клинических проявлений каких-либо гинекологических заболеваний.

Ультразвуковое исследование, включавшее эхографию и сдвиговую эластографию шейки матки, проводилась на диагностической системе Aixplorer™ (SSI, Франция) с помощью трансвагинального широкополосного (3–12 МГц) микроконвексного трансдьюсера. При эхографии оценивались форма, размеры и внутреннее строение шейки. Особенностью эластографического исследования являлась необходимость практически полного исключения давления датчика на шейку матки с целью исключения возможных артефактов. Окно эластографии настраивалось таким образом, чтобы получить представление об упругости всей шейки. Была выбрана и не менялась от исследования к исследованию цветовая шкала с верхним пределом в 150 кПа. Для эластометрии использовались 5–10 мм измерительные окна. Во время исследования проводилось троекратное измерение упругости шейки матки.

Статистический анализ

Ретроспективная обработка результатов ультразвуковой эластометрии проводилась при помощи программы MedCalc v.7.4 с использованием непараметрической статистики (медианы (Me) и квартилей Q1 и Q3 (Q1;Q3). Оценку разницы результатов осуществляли по методу Манна–Уитни и считали ее статистически значимой при Р<0,05. Для определения пороговых значений упругости очагов рака шейки матки был проведен ROC-анализ с определением чувствительности, специфичности, прогностической ценности положительного и отрицательного результатов, а также площади под кривой (AUROC).

Результаты

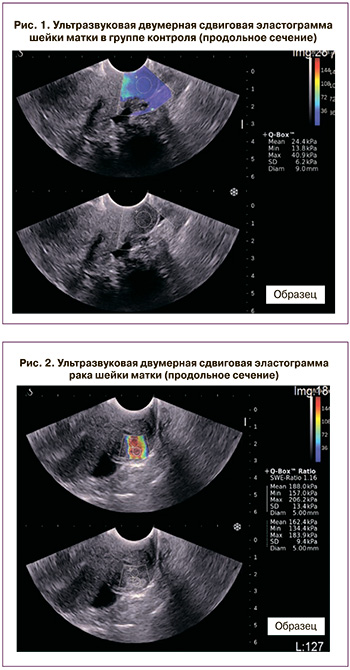

При проведении цветовой сдвиговой эластографии в контрольной группе во всех наблюдениях ткань шейки матки устойчиво прокрашивалась гомогенным синим цветом (рис. 1). При эластометрии у женщин этой группы упругость шейки составила Ме 21,1 кПа (20;23,5).

У больных раковая опухоль прокрашивалась интенсивным желто-красным цветом (рис. 2).

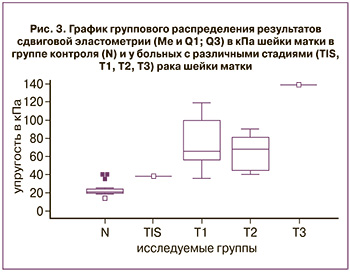

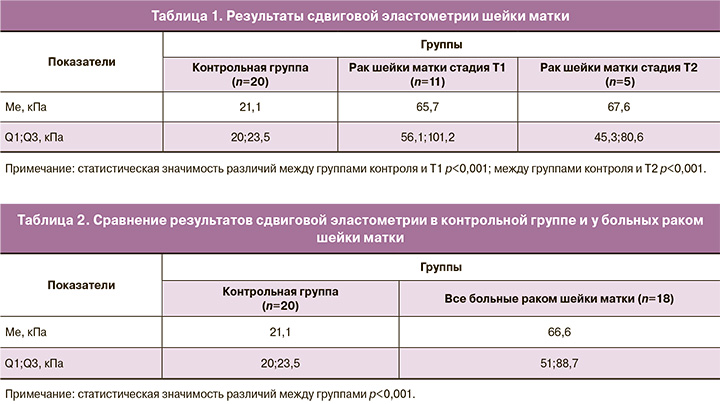

По данным эластометрии, медиана упругости опухоли стадии Т1 и стадии Т2 заметно увеличивалась по сравнению с нормой и достигала соответственно 65,7 кПа (56,1;101,2) и 67,6 кПа (45,3;80,6). У двух женщин со стадией TIS и стадией Т3 просматривалась отчетливая тенденция к увеличению жесткости соответственно до 38,1 кПа и 138,9 кПа, однако эти пациентки были в единственном числе, что не позволило сделать окончательный вывод. Групповое распределение данных эластометрии представлено в таблице 1 и на рисунке 3.

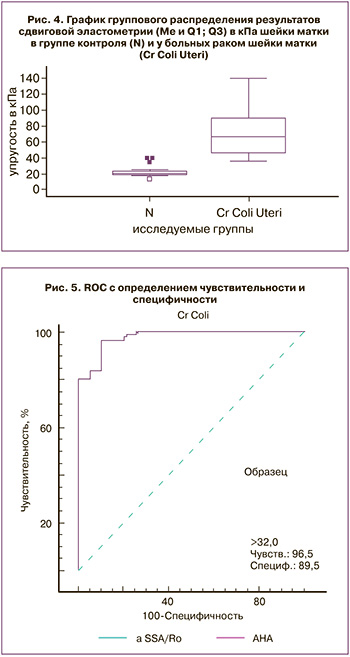

В объединенной группе больных раком шейки матки значение Ме (Q1;Q3) упругости опухоли составило 66,6 кПа (51;88,7). Сравнение показало статистически значимое (Р<0,001) увеличение упругости пораженных раком тканей шейки матки по сравнению с контрольной группой (табл. 2 и рис. 4).

ROC-анализ (рис. 5) позволил установить, что при использовании порога в 32 кПа чувствительность, специфичность, прогностическая ценность положительного и отрицательного результата достигает соответственно 96%, 89%, 86% и 95%, а AUROC – 0,97.

Обсуждение

Очевидно, что поиск ранних признаков рака шейки матки представляет собой очевидный вызов для современной ультразвуковой диагностики. Сегодня ультразвуковая допплерография в оценке рака шейки матки может достигать достаточно высокой (чувствительность 89,5% и специфичность 93,5%) точности [7]. Однако необходимо отметить, что в подобных публикациях речь идет об уже видимой на экране объемной патологии. Выполненное нами исследование дает основание утверждать, что сдвиговая эластография представляет собой новый подход к решению проблемы ранней инструментальной диагностики рака шейки матки. Безусловно, представленные нами результаты основаны на небольшом материале. Однако полученные данные отчетливо согласуются c опубликованными результатами [5, 6], определившими, что в тканях неизмененной шейки матки скорость сдвиговых волн значительно ниже, чем в пораженных злокачественным процессом.

Заключение

Таким образом, есть все основания сделать заключение о том, что ультразвуковая сдвиговая эластография является перспективным объективным методом оценки состояния шейки матки.