Рак маточной трубы (РМТ) – крайне редкое злокачественное заболевание маточных труб, встречающееся приблизительно в 0,14–1,8% среди онкологических новообразований женской репродуктивной системы [1–3]. Впервые РМТ описал ученый F. Renaud в 1847 г., а в 1888 г. E.G. Orthmann выделил данную патологию в отдельную нозологическую единицу. По статистическим данным РМТ диагностируется в 150 раз реже, чем рак яичников. Заболевание наиболее часто встречается у женщин в постменопаузальном периоде (50–69 лет) [4–7]. Средний возраст женщин, у которых диагностирован первичный РМТ – 55 лет, однако описаны казуистические случаи РМТ и у женщин репродуктивного возраста. Крайне редко первичный РМТ возникает у девушек до 20 лет [6]. Большинство описанных злокачественных опухолей маточных труб имеет эпителиальное происхождение. Морфологически они могут быть представлены карциномами всех клеточных типов, свойственных раку яичника [2–4, 7]. Основным гистологическим типом РМТ является серозная карцинома маточной трубы [7, 8]. Ее частота встречаемости составляет до 85%, на втором месте – эндометриоидная карцинома (5–42%) и на третьем месте – недифференцированная карцинома (5–10%). Саркомы маточных труб встречаются чрезвычайно редко [9]. В классификации ВОЗ также выделены и другие гистологические типы карцином маточных труб – светлоклеточная и папиллярная карциномы. В маточных трубах возможно появление как первичного РМТ, так и метастазов рака яичников, тела и шейки матки, молочной железы, желудка [10].

В настоящее время этиология РМТ недостаточно изучена. Возможными факторами риска являются гормональные нарушения, отсутствие в анамнезе родов, период постменопаузы, бесплодие, воспалительные заболевания органов малого таза и генетические мутации [11]. В развитии первичного РМТ доказана роль мутации генов BRCA1 и BRCA2. Наиболее часто первичный РМТ выявляется при проведении профилактической двусторонней сальпинго-оофорэктомии у носительниц мутации гена BRCA1. Заболевание чаще встречается среди женщин европеоидной расы. Также установлено, что высокий паритет и прием гормональных контрацептивов значительно снижает риск развития РМТ.

В отличие от рака яичников, РМТ редко протекает бессимптомно, однако основные клинические признаки заболевания малоспецифичны [10, 12]. На ранних стадиях возникновение тянущих или схваткообразных болей внизу живота обусловлено перерастяжением хорошо иннервируемой маточной трубы. Заболевание может проявляться дисфункциональными маточными кровотечениями (50–60%), схваткообразными болями внизу живота (30–50%), пальпируемым объемным образованием в малом тазу (30-49%) и асцитом (15%) [13]. В 5% случаев определяется патогномоничный симптом «перемежающейся водянки» маточной трубы («hydrops tubae profluens»): появление «янтарных» выделений из половых путей, которым предшествуют схваткообразные боли внизу живота. При пальпации и ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов малого таза выявляется уменьшение размеров образования. Данный феномен обусловлен периодическим опорожнением содержимого маточной трубы через матку и влагалище. Классическая триада симптомов РМТ (схваткообразные боли, «янтарные» выделения из половых путей и пальпируемое объемное образование в малом тазу) встречается крайне редко, а остальные клинические признаки не являются специфичными для данного заболевания, поэтому во многих случаях диагноз можно установить только интраоперационно.

Клиническое наблюдение

В ГКБ им. братьев Бахрушиных поступила пациентка П. 34 лет с жалобами на кровянистые выделения из половых путей и тянущие боли в правой подвздошной области с направительным диагнозом: «Острый сальпингоофорит. Миома матки». Из анамнеза заболевания: вышеуказанные жалобы беспокоят в течение 1 месяца, женщина обратилась к врачу женской консультации, направлена в ГКБ им. братьев Бахрушиных. Гинекологический анамнез: менструации с 14 лет по 3–4 дня через 28 дней, регулярные, умеренные, безболезненные. Паритет: беременности – 2, роды – 1 (в 2001 г. антенатальная гибель плода на 27–28-й неделе беременности), самопроизвольный выкидыш – 1 (в 2002 г. на 7–8-й неделе беременности). Гинекологические заболевания: в 2015 г. при УЗИ выявлена миома матки, в апреле 2015 г. по поводу вторичного бесплодия была проведена гистеросальпингография – со слов пациентки, правая маточная труба непроходима. В приемном отделении было проведено влагалищное исследование: тело матки несколько больше нормы, плотное, подвижное, безболезненное, тракции за шейку матки безболезненные, выделения кровянистые. В области правых придатков пальпировалось объемное образование до 5 см в диаметре, чувствительное при надавливании. Было выполнено УЗИ органов малого таза: тело матки 53×53×53 мм, контуры неровные, нечеткие. Миометрий неоднородный: по передней стенке миоматозный узел с гиперэхогенными включениями, размером 32×33 мм. По передней стенке гипоэхогенный миоматозный узел 6×7 мм. М-эхо 13 мм, однородное. Полость матки не деформирована. В проекции правого яичника визуализируется неоднородное гипоэхогенное образование с гиперэхогенными включениями, размерами 47,6×50 мм, левый яичник 27×17 мм, без особенностей. Свободной жидкости в малом тазу 15 мл.

Клинико-лабораторные показатели без существенных отклонений от нормативных параметров. Тест на беременность слабоположительный. Анализ крови на β-субъединицу хорионического гонадотропина 305 мМЕ/мл. На основании жалоб пациентки, клинической картины заболевания, лабораторных показателей и инструментальных методов исследования был установлен диагноз: «Правосторонняя трубная беременность. Миома матки. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез». Проведено оперативное лечение в срочном порядке в объеме: лапароскопия, правосторонняя тубэктомия.

Протокол операции: под эндотрахеальным накозом лапароскоп введен в околопупочную область. Наложен пневмоперитонеум. В левую и правую подвздошные области, по центру введены троакары 5, 5 и 10 мм для манипуляционных инструментов. При осмотре: органы брюшной полости не изменены. В малом тазу небольшое количество темной крови. Матка несколько больше нормы, розового цвета. Левые придатки макроскопически не изменены. Правая маточная труба длиной до 12 см, утолщена в ампулярном отделе до 5,0×4,0 см, синюшно-багрового цвета, подпаяна к яичнику, стенке таза, задней стенке матки. Произведено: ультразвуковым скальпелем «Гармоник» произведено разделение спаек. Выделена правая маточная труба. Произведена правосторонняя тубэктомия (удаленная труба извлечена из брюшной полости, отправлена в контейнере на гистологическое исследование). Гемостаз – кровотечения нет. Брюшная полость промыта, осушена. В малый таз введен дренаж через левую контраппертуру. Инструменты извлечены. Карбоксиперитонеум снят. Разрезы ушиты отдельными викриловыми швами. Моча по катетеру – 100 мл, светлая. Кровопотеря 100 мл.

Послеоперационный период протекал без осложнений, уровень β-субъединицы хорионического гонадотропина на первые сутки после операции – 21 мМЕ/мл, пациентка была выписана на 3-и сутки после операции под наблюдение врача женской консультации.

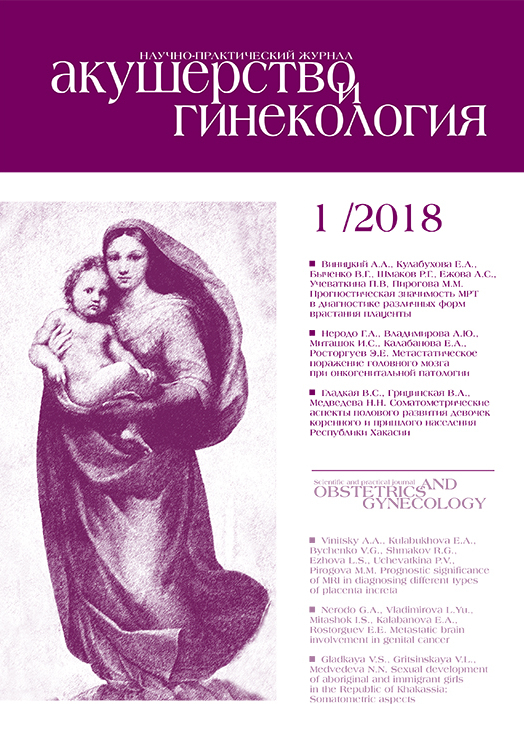

Гистологическое заключение: на фоне хронического сальпингита, с признаками склероза и гипертрофии мышечного слоя, умеренно выраженной воспалительной лимфо-лейкоцитарной инфильтрации, участки гиперплазии эндосальпингса. В 4 из 14 исследованных фрагментов маточной трубы выявлен рост высокодифференцированной аденокарциномы с участками инвазии в мышечный слой стенки трубы до ½ (рис. 1, 2).

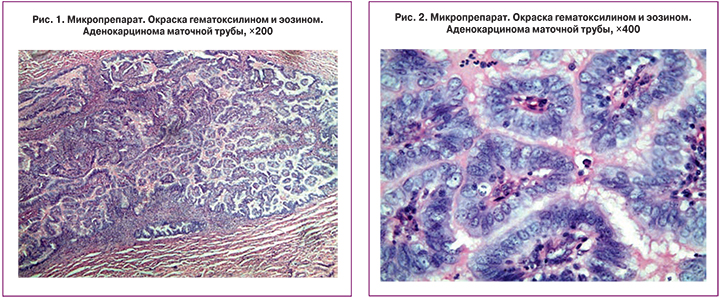

Также подтвержден диагноз трубной беременности: в просвете маточной трубы, среди сгустков крови единичные мелкие участки децидуальной ткани. В отдельно присланных сгустках крови мелкие, некробиотические и некротические изменения ворсин хориона (рис. 3, 4).

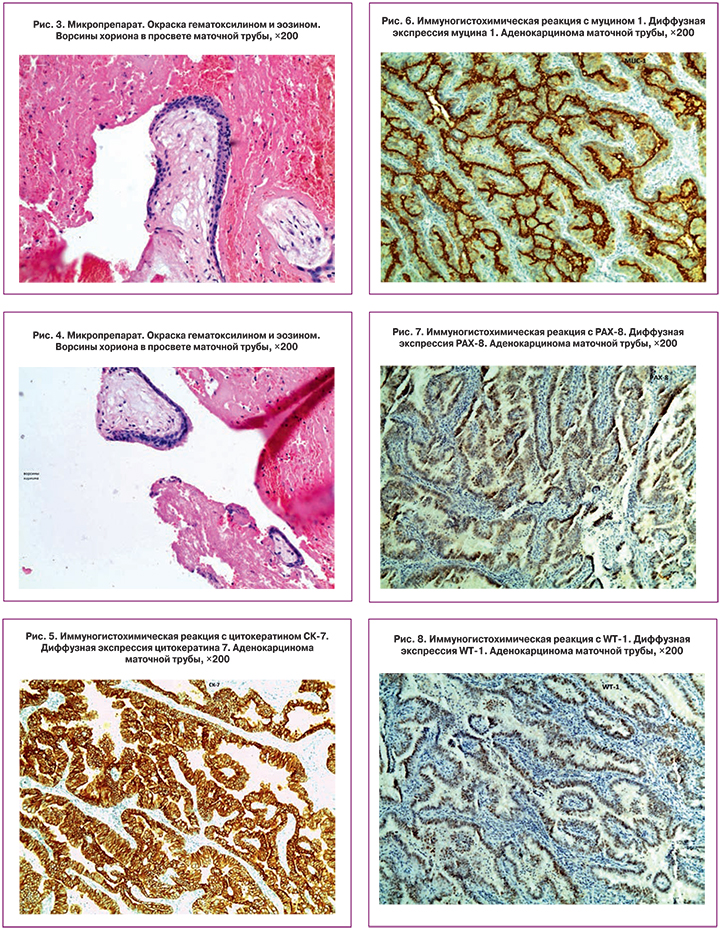

Иммуногистохимическое исследование: диффузная экспрессия цитокератина 7, муцина 1, WT-1, PAX8 (рис. 5, 6, 7, 8). Экспрессия муцина 2, CDX 2, виллина и цитокератина 20 не выявлена.

Заключение: гистологическая и иммуногистохимическая картина соответствует аденокарциноме маточной трубы. Нельзя исключить первичный источник опухоли в других органах женской половой системы (матка, шейка матки, яичник).

Данные за метастаз аденокарциномы органов желудочно-кишечного тракта не получены. Пациентка направлена к онкологу для решения вопроса о дальнейшем лечении.

Обсуждение

В данной статье описано клиническое наблюдение установления диагноза РМТ после проведения оперативного вмешательства по поводу трубной беременности. Сочетание РМТ и трубной беременности является клинической казуистикой. Во всем мире описаны единичные случаи подобного сочетания [14, 15], поэтому при установлении диагноза «внематочная беременность» у врачей отсутствует онкологическая настороженность. Как правило, имплантация плодного яйца и прогрессирование трубной беременности происходит в непосредственной близости от опухоли, и при выполнении диагностической лапароскопии дифференциальная диагностика РМТ и внематочной беременности крайне затруднена. По данным разных авторов, диагноз РМТ до проведения оперативного вмешательства был установлен лишь в 10% случаев [16, 17], а точность интраоперационной диагностики РМТ не превышает 50% [18]. Таким образом, разработка четкого алгоритма диагностики и лечения РМТ представляет собой одну из основных задач в онкогинекологии.

В настоящее время важную роль в диагностике РМТ играют следующие методы:

Гистеросальпингография (ГСГ) – метод рентгенологического исследования с использованием искусственного контрастирования, широко применяемый для диагностики заболеваний матки и придатков. В данном клиническом случае при проведении ГСГ у пациентки была выявлена непроходимость и деформация пораженной маточной трубы. Однако данные изменения не являются специфичными, особенно при наличии хронического сальпингоофорита, что ограничивает диагностическую ценность метода при РМТ.

УЗИ органов малого таза может применяться в качестве скринингового метода диагностики РМТ. Использование цветового допплеровского картирования значительно увеличивает информативность метода [19]. Эхо-картина при РМТ может соответствовать гидросальпинксу, тубовариальному образованию, опухоли яичника или внематочной беременности. Часто выявляются папиллярные разрастания или опухолевидное образование придатков смешанной эхоструктуры. При проведении цветового допплеровского картирования определяется гиперваскуляризация, низкая резистентность (индекс резистентности 0,29–0,40) и высокая скорость внутриопухолевого кровотока (максимальная систолическая скорость кровотока – 20 см/с) [19].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) – высокоточные методы визуализации, используемые в диагностике онкологических заболеваний органов малого таза. При проведении КТ или МРТ органов малого таза пораженная область может иметь вид небольшого, твердого, дольчатого образования. На Т1-взвешенных МР-изображениях опухоль обычно гипоинтенсивна, на Т2-взвешенных МР-изображениях – однородно гиперинтенсивна. Могут визуализироваться твердый и кистозный компоненты с папиллярными выступами, гидросальпинкс, жидкость в малом тазу и в полости матки. Введение контрастных препаратов значительно повышает информативность исследования. Для определения степени прорастания опухоли в мочевой пузырь, влагалище, параметральную клетчатку, стенки малого таза и прямую кишку методом выбора является МРТ. Высокая разрешающая способность позволяет установить точные размеры, локализацию, строение опухоли, взаимоотношение с окружающими тканями, оценить распространенность процесса. Это дает возможность установить диагноз РМТ на ранних стадиях и начать своевременное лечение, что значительно улучшит прогноз для пациенток.

При цитологическом исследовании аспирата из полости матки опухолевые клетки выявляется не более чем в 23% наблюдений. Диагностическая значимость метода значительно повышается при своевременном сборе материала: сразу после возникновения схваткообразных болей и появления характерных «янтарных» выделений из половых путей.

В настоящее время определение онкомаркера СА-125 стало рутинным методом диагностики рака яичников, однако он не является специфическим для данного заболевания. По данным зарубежных исследований СА-125 повышался более чем в 80% случаев РМТ, а при I–II стадии РМТ – в 68% случаев. Также была выявлена корреляция онкомаркера СА-125 со стадией заболевания. Таким образом, данный метод может применяться в качестве ранней диагностики и контроля динамики развития РМТ.

Заключение

РМТ – крайне редкое злокачественное заболевание, морфологически схожее с карциномой яичника и составляющее менее 2% онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. В мировой литературе описаны единичные случаи сочетания РМТ с внематочной беременностью, поэтому дифференциальная диагностика данных состояний обычно не проводится. Предоперационная диагностика РМТ крайне затруднена, вследствие стертости клинической картины и отсутствия высокоспецифичного метода диагностики данного заболевания. Поэтому в большинстве случаев диагноз РМТ устанавливается после проведения гистологического и иммуногистохимического исследования материала. Прогноз заболевания зависит от стадии, степени дифференцировки опухоли, объема остаточных опухолевых масс, уровня СА-125, сосудистой инвазии и возраста больных. Способность к имплантационному, лимфогенному и гематогенному распространению обусловливает агрессивное поведение опухоли. Показатели пятилетней выживаемости больных РМТ варьируют от 30 до 57%. Таким образом, предоперационная диагностика РМТ должна иметь комплексный подход и включать в себя выявление групп риска, определение онкомаркера СА-125, проведение УЗИ органов малого таза с режимом цветового допплеровского картирования, КТ или МРТ органов малого таза и цитологическое исследование аспирата из полости матки. Своевременная диагностика и комбинированное лечение РМТ, включающее проведение радикальной операции в сочетании с платиносодержащей химиотерапией или лучевой терапией позволяют значительно улучшить прогноз для больных РМТ.