Согласно современным представлениям, иммунологические механизмы играют основополагающую роль в процессе имплантации, плацентации, пролонгирования беременности и инициации родовой деятельности [1–3]. Считается доказанным, что успешность данных процессов зависит от баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, уровни которых изменяются в течение всего гестационного периода [4].

Следует отметить, что в литературе практически отсутствует информация о содержании цитокинов в плазме крови беременных накануне спонтанных родов [5], а также у беременных перед преиндукцией родов [6]. Учитывая тот факт, что в 21% наблюдений преиндукция родов оказывается неуспешной [7], изучение профиля цитокинов может способствовать выявлению нарушения их баланса и определению прогностических критериев неуспеха преиндукции родов.

Цель исследования: изучить субпопуляционный состав клеток и содержание цитокинов в периферической крови (ПК) женщин перед спонтанными и индуцированными родами.

Материалы и методы

Проведено пилотное проспективное исследование, в которое были включены 30 практически здоровых первородящих беременных. Все беременные были родоразрешены в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» в период с января по июнь 2021 г.

Критериями включения в исследование явились: возраст от 18 до 40 лет, спонтанно наступившая одноплодная беременность, головное предлежание плода, доношенный срок беременности, первые спонтанные неосложненные роды через естественные родовые пути, информированное согласие пациентки на проведение исследования.

Критериями исключения служили: тяжелая соматическая патология, осложненное течение беременности, родов, аномалии развития матки, пороки развития плода, подтвержденные лабораторно признаки внутриутробной инфекции новорожденного.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа (контрольная, n=8) – женщины с жалобами на нерегулярные тянущие боли внизу живота («предвестники родов»), спонтанная родовая деятельность у которых возникла в течение 24 ч после госпитализации. Вторая группа (группа сравнения, n=22) – женщины, которым потребовалась подготовка к родам. В свою очередь, вторая группа была разделена на 2 подгруппы: группа сравнения 1 (n=14) – женщины, которым для подготовки к родам потребовалась одна доза препарата мифепристон, после чего развилась родовая деятельность, и группа сравнения 2 (n=8) – женщины, которым для подготовки к родам была необходима повторная доза препарата мифепристон, после чего также развилась родовая деятельность.

У всех беременных взятие ПК проводили при поступлении в приемное отделение при помощи 9-миллилитрового полипропиленового вакутейнера (S-Monovette, Германия). Образцы крови центрифугировали при 23◦С в течение 10 минут при 3000 об./мин., после чего сыворотку замораживали и хранили при -80◦С до проведения анализа.

Фенотипирование лимфоцитов ПК осуществляли с помощью проточной цитометрии при использовании моноклональных антител (мАт), (Becton Dickinson и eBioscience, США), меченных FITC, PE и АРС. Лимфоцитарный гейт, позволяющий исключить из анализа другие клетки крови, выявляли с помощью мАт к СD45 (Dako, Дания). Субпопуляционный состав лимфоцитов оценивали по следующим маркерам: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+, CD3-CD56+CD16+, CD3+CD56+CD16+, CD19+CD5+, CD56+, CD56brCD16dim, CD56dimCD16br, Т-регуляторные клетки (Трег) определяли как клетки с фенотипом CD4+CD25+CD127low/-. Анализ проводили на проточном цитофлуориметре Navios (Beckman Coulter, США) с использованием программы Kaluza.

С целью изучения содержания цитокинов в сыворотке (ПК) в зависимости от этапов подготовки к родам была проведена оценка следующих показателей: IL-2, -4, -6, -8, -10, GM-CSF, IFN-γ, TNF-α. Определение концентрации цитокинов проводили мультиплексным методом с использованием стандартной 8-плексной тест-системы Bio-Plex Pro Human Cytokine 8-plex Assay (Bio-Rad, США) на проточном лазерном иммуноанализаторе Bio-Plex 200 (Bio-Rad, США) и последующей обработкой полученных результатов с использованием приложения Bio-Plex Manager 6,0 Properties (Bio-Rad, США). Исследования проводили в соответствии с инструкцией фирмы-производителя. Содержание цитокинов в сыворотке крови выражали в пикограммах в миллилитре (пг/мл).

Показаниями к преиндукции послужили: анатомические особенности таза, крупные размеры плода и сочетание этих показателей. Подготовку шейки матки к родам проводили с использованием клинических рекомендаций «Неудачная попытка стимуляции родов (подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение), 2021 г.» [8]. Следует отметить, что средняя оценка по шкале Бишоп в группе контроля составила 5,4 (2,3) балла против 5,5 (3,1) в группе сравнения 1 и 5,3 (4,2) балла в группе сравнения 2 соответственно (р>0,05).

Статистический анализ

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью статистической программы IBM SPSS Statistics 22 for Windows. Проверку гипотезы о нормальном распределении осуществляли, используя критерий Шапиро–Уилка. При нормальном распределении рассчитывали среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD), использовали t-тест для определения значимости. В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1; Q3). Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью критерия Краскела–Уоллиса с использованием поправки Бонферрони для сравнений в трех группах, одна из которых – контрольная, различия признавали значимыми при р<0,025, апостериорные сравнения – с помощью U-критерия Манна–Уитни, различия считали значимыми при р<0,05. Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Для качественных данных рассчитывали абсолютные и относительные величины, для сравнения групп между собой использовали критерий χ2 Пирсона. Различия между сравниваемыми величинами признавали значимыми при p<0,05. Корреляционный анализ выполняли с помощью рангового коэффициента Спирмена, различия считали значимыми при р<0,05.

Результаты

При сравнении исследуемых групп нами не было выявлено различий в возрастных показателях. Средний возраст женщин в основной группе составил 30,3 (2,9) года против 30,1 (3,3) и 30,9 (3,4) года в группах сравнения 1 и 2 (р>0,05). Средние значения индекса массы тела женщин также не различались и составили 27,7 (3,2) кг/м2 против 26,1 (3,5) и 26,9 (4,3) кг/м2 соответственно (р>0,05).

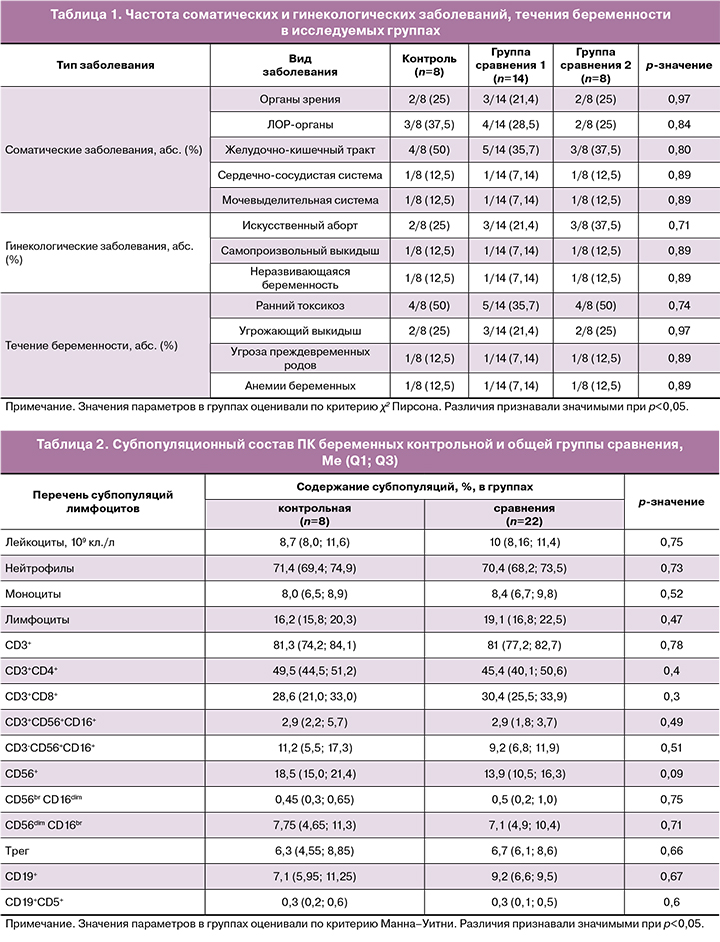

Не было выявлено различий между группами в частоте и структуре соматических заболеваний, данных гинекологического анамнеза и течения беременности, что представлено в таблице 1.

На момент родоразрешения срок беременности не отличался в группах и в контрольной группе составил 278 (2,6) дней – 39 недель 5 дней против 278,8 (3,5) дня – 39 недель 5 дней в группе сравнения 1 и 279 (1,5) дней – 39 недель 6 дней в группе сравнения 2 соответственно (р=0,32).

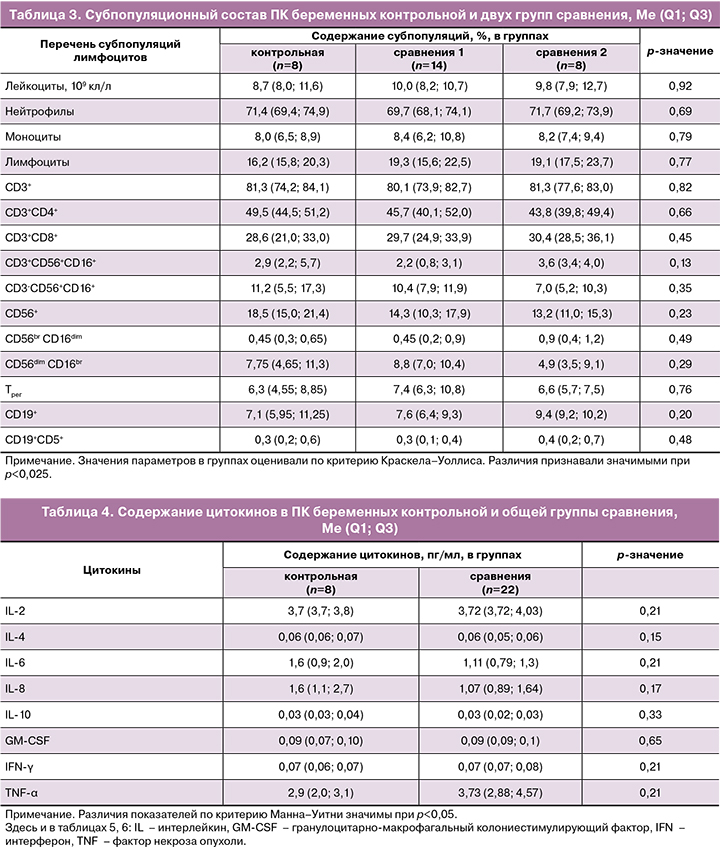

На первом этапе мы провели анализ субпопуляционного состава лимфоцитов в контрольной группе (женщин без медикаментозной подготовки) и общей группе сравнения (женщин, которым потребовалась медикаментозная подготовка), что представлено в таблице 2, а также с учетом двух групп сравнения, что представлено в таблице 3.

Как следует из представленных в таблицах 2 и 3 результатов, в момент поступления в стационар не выявлено значимых различий в субпопуляционном составе клеток ПК женщин, у которых развилась спонтанная родовая деятельность или проведена преиндукция родов.

Также представлен анализ содержания цитокинов в ПК обследованных женщин как в общей группе сравнения (табл. 4), так и с учетом двух групп сравнения (табл. 5).

Полученные нами результаты показали значимо более высокий уровень TNF-α у женщин, которым потребовалась более длительная подготовка к родам. При этом следует отметить, что не было выявлено различий в содержании TNF-α у тех, у кого родовая деятельность возникла самостоятельно, и у кого использовался только один этап подготовки к родам. Однако у женщин, которым потребовалось проведение второго этапа подготовки к родам, уровень TNF-α был выше, чем у женщин первой группы. Различий в содержании других исследованных цитокинов не обнаружено.

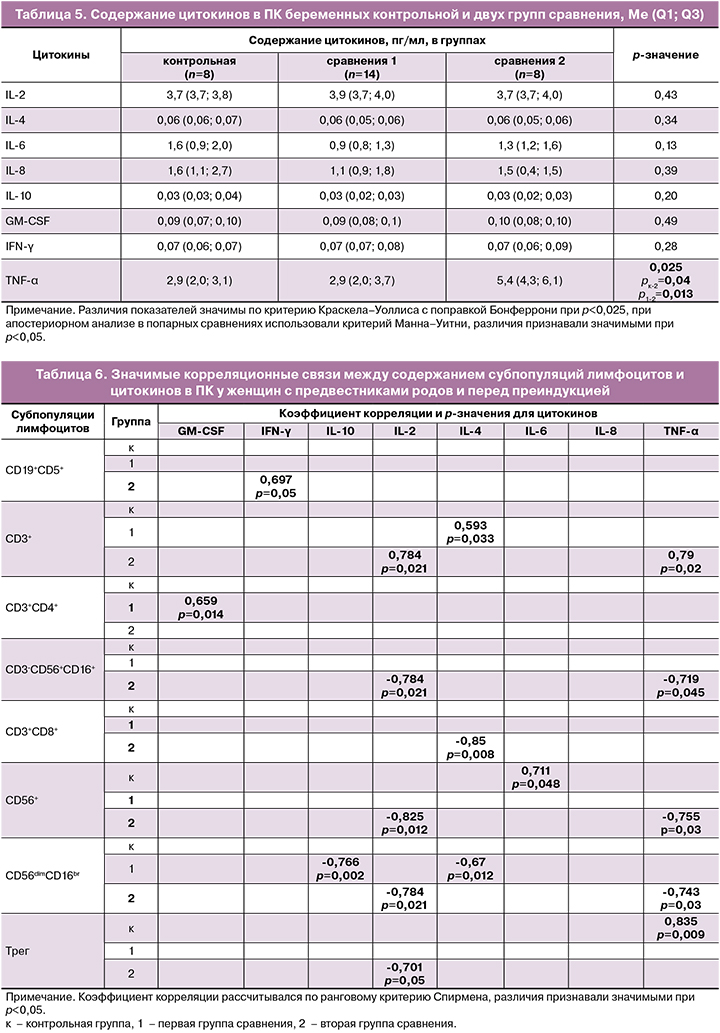

Дальнейший анализ включал оценку корреляционных связей субпопуляционного состава клеток и содержания исследованных цитокинов в ПК женщин, поступивших на роды. Результаты представлены в таблице 6.

Как следует из данных таблицы 6, только в контрольной группе отмечаются сильные значимые корреляционные связи между содержанием в ПК провоспалительного цитокина IL-6 и субпопуляции натуральных киллерных клеток (CD56+), между содержанием провоспалительного TNF-α и Трег-клеток с естественной регуляторной активностью, что отражает тенденции к провоспалительному состоянию иммунной системы женщины, вступающей в период родов, связанному также и с отменой толерантности, сформированной во время беременности, к антигенам полуаллогенного плода. У этих женщин роды начались спонтанно.

Таких корреляций не отмечено ни в одной подгруппе женщин, потребовавших преиндукции.

В подгруппе женщин, потребовавших второй процедуры преиндукции, в ПК в период поступления на роды содержание цитокинов (IL-2, IL-4, TNF-α) значимо обратно коррелировало с содержанием субпопуляций натуральных киллерных клеток (CD3-CD56+CD16+, CD56+, CD56dimCD16br), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+) и Трег, что связано с неактивным состоянием клеточного звена иммунной системы. Однако наличие сильных значимых прямых связей между общим содержанием Т-лимфоцитов (CD3+) и цитокинов IL-2 и TNF-α свидетельствует о самых начальных этапах процессов активации. Косвенным подтверждением может явиться и значимая прямая связь между содержанием IFN-γ и субпопуляцией B1-клеток (CD19+CD5+), отражающая активацию гуморального звена иммунной системы.

В отличие от показателей женщин второй группы, у женщин, которым было достаточно одного этапа подготовки (группа сравнения 1), выявлена значимая обратная связь между содержанием противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 с содержанием натуральных киллеров с преимущественной цитотоксической активностью (CD56dimCD16br), а также прямая – с содержанием IL-4 и общим содержанием Т-лимфоцитов (CD3+), между содержанием GM-CSF и Т-лимфоцитов с хелперной активностью (CD3+CD4+), что можно объяснить активацией врожденной иммунной системы с последующей активацией адаптивной иммунной системы. Отмеченное свидетельствует о менее активных иммунных реакциях у женщин 1-й группы по сравнению с контрольной группой, но более активное – по сравнению с показателями женщин группы сравнения 2.

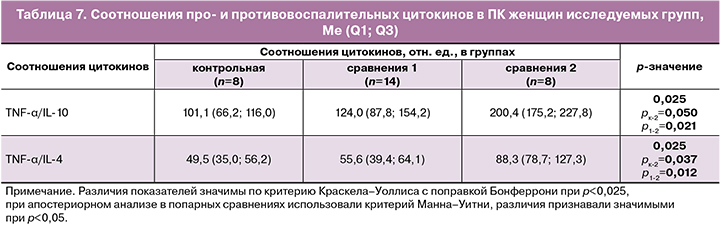

Для подтверждения описанных результатов был проведен анализ соотношений про- и противовоспалительных цитокинов в ПК обследованных женщин (табл. 7).

Выявленные высокие соотношения TNF-α/IL-10 и TNF-α/IL-4 в группе с двумя этапами подготовки к родам (табл. 7), вероятно, свидетельствует не об уровне интенсивности воспалительных реакций, а о более медленных темпах отмены толерантности перед родами у женщин, потребовавших второй дозы преиндукции, или, иными словами, о более медленных темпах развития провоспалительных реакций перед родами в этой группе.

Обсуждение

В данной работе мы провели сравнительную оценку субпопуляционного состава и содержания цитокинов в ПК женщин со спонтанным началом родовой деятельности, а также женщин, которым производилась преиндукция родов.

Известно, что провоспалительный цитокин TNF-α, продуцируемый активированными макрофагами децидуальных и трофобластных клеток, один из ключевых медиаторов воспалительного процесса и активации лейкоцитов, являясь биомаркером воспаления, способствует развитию родовой деятельности, продуцируя простагландины [9, 10]. Кроме того, известно, что уровень TNF-α в тканях нижнего сегмента матки повышается с началом родовой деятельности и продолжает повышаться до открытия маточного зева на 4–6 см, после чего отмечается его незначительное снижение [11]. Tao Li et al. в своем исследовании показали отрицательную корреляционную связь между TNF-α и началом спонтанной родовой деятельности (r=-0,409) [12].

Исходя из этих данных, логично предположить, что в нашем исследовании содержание TNF-α у женщин с «предвестниками родов» должно было быть значимо выше в сравнении с теми, которым проводилась подготовка к родам. Однако в результате проведенного нами исследования было обнаружено, что у женщин с «предвестниками родов» в сравнении с теми, кто был госпитализирован для подготовки к родам, отмечается более низкое содержание TNF-α. В то же время у женщин, кому понадобился второй этап преиндукции, отмечалось наиболее высокое содержание TNF-α.

Известно, что содержание TNF-α в сыворотке ПК беременной женщины повышается с увеличением срока беременности [13]. Кроме того, по данным В.П. Румянцевой и соавт. (2013), концентрация TNF-α в ПК матери ≤0,946 пг/мл до начала родовой деятельности с 80% чувствительностью и 100% специфичностью позволяет выделить пациенток, имеющих риск перенашивания беременности [14]. Выявленное нами более высокое содержание TNF-α у женщин, которым предстояла преиндукция родов, вероятно, отражает данную зависимость.

Кроме того, более продолжительное течение первого периода родов коррелирует с увеличением содержания TNF-α в сыворотке крови [15]. Выявленный нами наиболее высокий уровень TNF-α у женщин, которым потребовался второй этап подготовки к родам, вероятно, отражает более медленный процесс «созревания» шейки матки. Похожие данные приводят Тесакова М.Л. и соавт., они показали, что женщины, которые были индуцированы, но в последующем родоразрешены путем экстренного кесарева сечения, имели более высокое содержание TNF-α в ПК в сравнении с теми, кто родил через естественные родовые пути, – 4,3 (3,8–6,6) пг/мл против 2,0 (1,0–2,8) пг/мл соответственно, р=0,0101 [16].

Заключение

Выявленный наиболее высокий уровень TNF-α у женщин, которым потребовался второй этап подготовки к родам, вероятно, отражает более медленный процесс «созревания» шейки матки. Полученные нами результаты пилотного исследования позволяют предположить, что цитокиновый баланс является важной составляющей (отражает интенсивность провоспалительных реакций) в развитии родовой деятельности и дальнейшие исследования цитокинов могут позволить обнаружить закономерности развития ее нарушений.