В настоящее время переношенная беременность по-прежнему остается актуальной проблемой современного акушерства, что обусловлено большим числом акушерских и перинатальных осложнений [1]. Основными путями решения данной проблемы является изучение причин и механизмов развития данного состояния, что позволит разработать пути профилактики осложнений.

В современной литературе существует ряд теорий, объясняющих этиологию переношенной беременности [2, 3], однако ни одна из них не дает исчерпывающего объяснения данной патологии. Неопределенность в отношении факторов риска переношенной беременности затрудняет разработку профилактических мероприятий.

В связи с этим остается актуальной задача уточнения факторов риска данного состояния, что позволит сформировать группы риска и определить тактику ведения беременности и родов.

Цель исследования: оценить особенности соматического, акушерско-гинекологического анамнеза и течения беременности для определения факторов и выявления группы риска запоздалых родов.

Материал и методы исследования

В исследование были включены 957 здоровых перво- и повторнородящих женщин и их новорожденные. Критериями включения в исследование явились: возраст от 18 до 40 лет, самопроизвольно наступившая беременность, головное предлежание плода, срок беременности 38–42 недели и более, спонтанное начало родовой деятельности, информированное согласие пациентки. Критериями исключения служили тяжелая соматическая патология, осложненное течение беременности, аномалии развития матки, пороки развития плода.

У всех женщин был проведен анализ данных семейного, соматического и акушерско-гинекологического анамнеза для выяснения различий в течение беременности и родов при своевременных и запоздалых родах.

Обследованные женщины были разделены на 2 группы: Первую (контрольную) группу составила 751 женщина, у которых прогнозировали своевременные роды, вторую (сравнения) – 206 женщин с запоздалыми родами.

Расчет срока беременности и предполагаемой даты родов производили с учетом данных даты последней менструации, результатов ультразвуковых исследований в соответствии с рекомендациями Канадского общества акушеров-гинекологов (2017) [4]. При расчете срока родов определяющим явилось использование результатов ультразвуковых исследований, проводимых при сроке беременности 11–14 недель, при отсутствии этих данных — не ранее 7–8 недель беременности и не более 24 недель.

Основным критерием оценки готовности к родам служила степень зрелости шейки матки, рассчитанная с помощью балльной шкалы E.H. Bishop (1964) в модификации принятой Королевским обществом акушеров-гинекологов [5].

Основанием для постановки диагноза запоздалых родов являлось наличие не менее 2-х признаков перезрелости (синдрома Белейтайна-Рунге) у новорожденного [6].

Статистическую обработку полученных результатов проводили на индивидуальном персональном компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и при помощи лицензированных программных пакетов: «MedCalc Statistical», «IBM SPSS Statistics 22 for Windows». Для каждого количественного параметра были определены: среднее значение (М), среднеквадратическое отклонение (δ), 95% доверительный интервал, для качественных данных – частоты (%). Для сравнения различий между группами применяли методы непараметрической статистики – тест Манна-Уитни. Для сравнения качественных показателей использовали критерий хи-квадрат (χ2). Различия между сравниваемыми величинами признавали достоверными при p<0,05 (95% уровень достоверности).

Для исследования влияния различных независимых между собой переменных на развитие одного признака применяли метод бинарной логистической регрессии. Использование данного метода позволяет прогнозировать вероятность наступления события для некоторого случая и рассчитывается по формуле: Р=1/(1+e-z)

где Р – вероятность наступления события,

e – основание натурального логарифма равное 2,718281828,

z – управление линейной регрессии.

Результаты исследования

При сравнении исследуемых групп нами не было выявлено различий в возрастных показателях. Средний возраст женщин со своевременными родами составил 29,48±3,61 года против 31,23±3,99 года в группе запоздалых (р=0,8497).

Средний возраст первородящих женщин в группе своевременных родов составил 28,07±3,02 года против 28,63±2,83 года в группе запоздалых (р=0,1288), у повторнородящих 32,32±3,54 года против 32,39±3,71 года соответственно (р=0,8726). При детальном анализе распределения женщин по возрасту мы не обнаружили различий у первородящих, однако, у повторнородящих число женщин в возрасте моложе 24 лет встречалось чаще в группе запоздалых родов — 3 (6,97%) против 4 (1,61%) р=0,04.

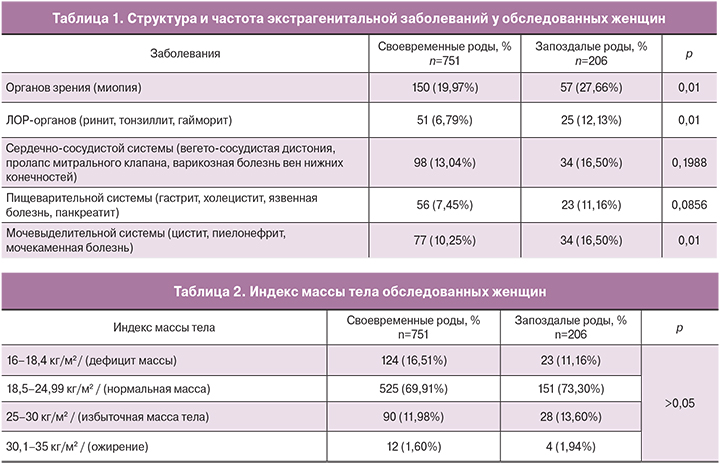

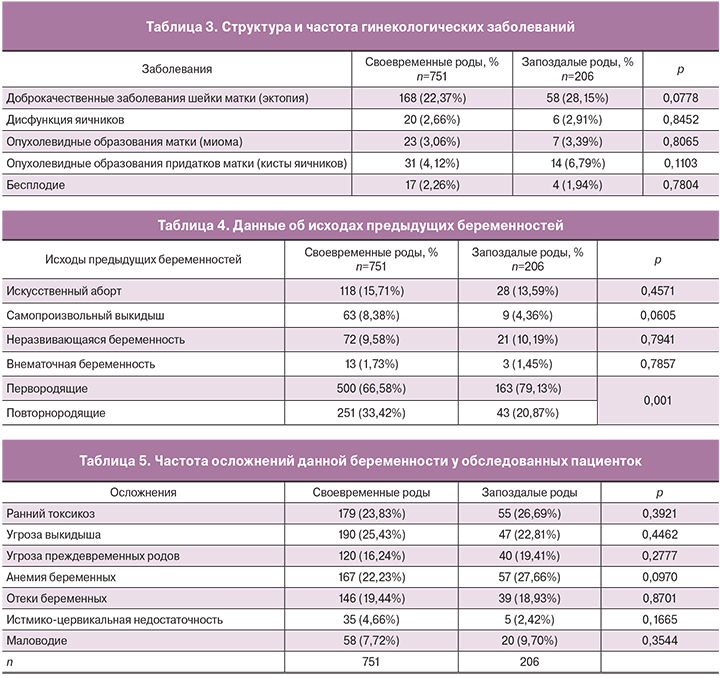

Анализ частоты и структуры экстрагенитальных заболеваний у обследованных женщин, представленный в таблице 1 показал, что общая частота экстрагенитальных заболеваний была выше при запоздалых родах 83,98% против 57,25% при своевременных (RR=1,4; 95%CI 1,3–1,5; р<0,0001). При этом, не было различий в частоте заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, однако заболевания мочевыделительной системы, ЛОР-органов и органов зрения встречались достоверно чаще в группе запоздалых родов (р=0,01).

Оценив средние значения индекса массы тела женщин до беременности, мы не обнаружили различий в группе своевременных и запоздалых родов: 21,60±2,54 кг/м2 против 21,85±2,42 кг/м2 (р=0,3685). Детальная оценка индекса массы тела также не показала различий в распределении женщин с нормальной массой тела, дефицитом, избыточным весом и ожирением (таблица 2). Индекс массы тела до беременности у первородящих при своевременных родах составил 21,26±3,70 кг/м2 против 21,48±2,98 кг/м2 при запоздалых (р=0,348). У повторнородящих индекс массы тела был несколько больше в группе запоздалых родов (21,98±2,82 кг/м2 против 23,51±3,78 кг/м2, р=0,091).

При сравнении средних значений прибавки массы тела в течение беременности мы также не выявили различий: 13,56±3,39 кг против 13,95±3,58 кг (р=0,5259). Индекс массы тела женщин на момент родов также не отличался и составил 26,22±2,60 кг/м2 против 26,90±2,65 кг/м2 (р=0,0658).

Изучение данных гинекологического анамнеза показало, что средний возраст наступления менархе в группе своевременных и запоздалых родов не отличался и составил 13,15±1,03 и 13,27±1,11 года (р=0,1616). Регулярный менструальный цикл отмечен у 93,75% женщин в группе своевременных родов и у 95,64% — с запоздалыми (р=0,3117). Также не обнаружено различий в частоте встречаемости гинекологических заболеваний (таблица 3).

Анализ данных акушерского анамнеза показал, что исследуемые группы не отличались по частоте искусственного аборта, самопроизвольного выкидыша, неразвивающихся и внематочных беременностей, однако повторнородящие женщины чаще встречались в группе своевременных родов — 251 (33,42%) против 43 (20,87%), р=0,001 (таблица 4). В то же время количество первородящих было выше в группе запоздалых родов, и составило 163 (79,13%) женщин против 500 (66,58%). Исходя из полученных данных, у первородящих женщин риск развития запоздалых родов в 1,9 раза выше (OR=1,9; 95%CI 1,3–2,7; р=0,0006).

Анализ исходов предыдущих беременностей и родов показал, что в группе своевременных родов у 29 (3,86%) женщин имели место запоздалые роды в анамнезе, тогда как в группе запоздалых родов – у 17 (8,25%), р=0,04. Полученные нами данные показали, что запоздалые роды в анамнезе увеличивают риск перенашивания последующей беременности в 2,2 раза (OR=2,2; 95%CI 1,2–4,1; р=0,01). Заслуживает внимание тот факт, что в группе запоздалых родов в 11,16% наблюдений сама роженица была рождена при запоздалых родах, против 3,46% — при своевременных. Исходя из этого, риск перенашивания беременности увеличивается в 4,6 раза (OR=4,6; 95%CI 2,5–8,3; р<0,0001) если сама беременная родилась переношенной. Кроме того, выявлено, что при запоздалых родах в 6,79% наблюдениях против 1,86% при своевременных родах, отец ребенка был также рожден от запоздалых родов. Исходя из этого, рождение отца ребенка от запоздалых родов в 3,8 раза увеличивает шанс рождения его детей в запоздалых родах (OR=3,8; 95% CI 1,7–8,1; р=0,0005).

Анализ исходов предыдущих беременностей и родов показал, что в группе своевременных родов у 29 (3,86%) женщин имели место запоздалые роды в анамнезе, тогда как в группе запоздалых родов – у 17 (8,25%), р=0,04. Полученные нами данные показали, что запоздалые роды в анамнезе увеличивают риск перенашивания последующей беременности в 2,2 раза (OR=2,2; 95%CI 1,2–4,1; р=0,01). Заслуживает внимание тот факт, что в группе запоздалых родов в 11,16% наблюдений сама роженица была рождена при запоздалых родах, против 3,46% — при своевременных. Исходя из этого, риск перенашивания беременности увеличивается в 4,6 раза (OR=4,6; 95%CI 2,5–8,3; р<0,0001) если сама беременная родилась переношенной. Кроме того, выявлено, что при запоздалых родах в 6,79% наблюдениях против 1,86% при своевременных родах, отец ребенка был также рожден от запоздалых родов. Исходя из этого, рождение отца ребенка от запоздалых родов в 3,8 раза увеличивает шанс рождения его детей в запоздалых родах (OR=3,8; 95% CI 1,7–8,1; р=0,0005).

Анализ течения беременности не выявил различий между группами (таблица 5), хотя имелась тенденция к более высокой частоте анемии у женщин группы запоздалых родов.

На момент родоразрешения срок беременности в группе своевременных родов варьировал от 266 дней (38 недель) до 298 дней (42 недели 6 дней), в группе запоздалых родов — от 275 (39 недель 2 р дня) до 298 дней (42 недели 6 дней), и в среднем при своевременных родах составил 281,47±5,29 день (40 недель 1 день) против 287,88±2,40 (41 неделя) при запоздалых родах (р<0,0001). Следует отметить, что в 3-х наблюдениях, несмотря на то, что срок беременности составил менее 287 дней (41 неделя), отмечено рождение детей с признаками перезрелости.

Обращает внимание, что в группе запоздалых родов количество новорожденных мужского пола было в 1,5 раза выше, чем женского и составило 60,20% против 39,80% (RR=1,5; 95%CI 1,2–1,8; р=0,0001).

Используя метод логистической регрессии, с учетом выявленных нами факторов риска мы рассчитали вероятность развития запоздалых родов по формуле:

Р=1/(1+e-z)

z= 0,441 × пол ребенка + рождение женщины от запоздалых родов × 2,116 + рождение мужчины от запоздалых родов × 1,934–1,947 где: ребенок мужского пола принимается как число 0, женского пола -как 1; женщины и мужчины, рожденные в доношенном сроке, принимается как число 0, от запоздалых родов — как 1.

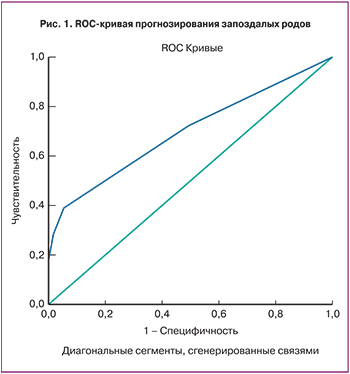

Для данной модели нами построена ROC-кривая, которая с чувствительностью 42,0% и специфичностью 96,0% описывает вероятность развития запоздалых родов (см. рис. 1). AUC=0,697 p=0,0001.

Для данной модели нами построена ROC-кривая, которая с чувствительностью 42,0% и специфичностью 96,0% описывает вероятность развития запоздалых родов (см. рис. 1). AUC=0,697 p=0,0001.

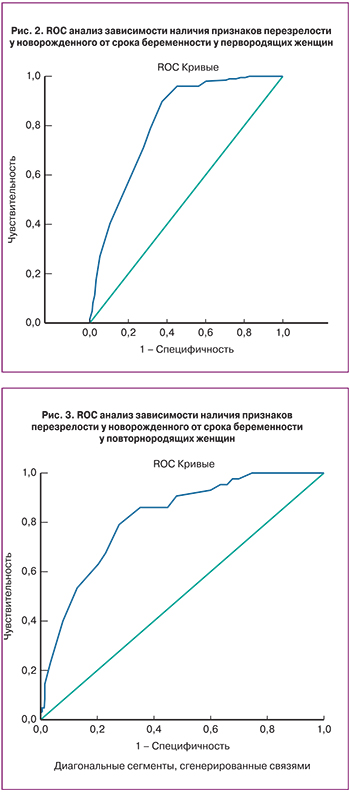

Нами был произведен ROC-анализ для определения срока беременности, при котором наиболее вероятно рождение ребенка с признаками перезрелости у первородящих (см. рис. 2) и повторнородящих женщин (см. рис. 3). Полученные данные показали, что у первородящих женщин с неготовностью родовых путей при сроке беременности на момент родов 284 дня (40 недель 4 дня), с чувствительностью 89,8% и специфичностью 62,6% вероятно рождение ребенка с признаками перезрелости. AUC=0,810, p<0,0001.

Для повторнородящих женщин с чувствительностью 86,0% и специфичностью 64,9% этот показатель составил 283 дня (40 недель 3 дня). AUC=0,817, p<0,0001.

Обсуждение

В нашем исследовании было проведено изучение данных соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, течении беременности у женщин со своевременными и запоздалыми родами. В результате обнаружено, что заболевания мочевыделительной системы, ЛОР-органов и органов зрения значительно чаще встречались при запоздалых родах. Следует отметить, что в литературе существуют единичные сведения о взаимосвязи соматического анамнеза и риска развития запоздалых родов. Так по данным Е.А. Чернухи (2008) перенесенные ранее детские инфекции, играющие значительную роль в формировании репродуктивной системы женщины, а также экстрагенитальные заболевания могут явиться преморбидным фоном для перенашивания беременности [2]. В своем исследовании Ю.Д. Вученович (2007) показала, что факторами риска, предрасполагающими к перенашиванию беременности у повторнородящих женщин, являются заболевания сердечно-сосудистой, мочевыделительной и пищеварительной систем [7].

По данным литературы, избыточная масса тела и ожирение предрасполагают к увеличению продолжительности беременности [3, 8], поскольку у этих женщин родовая деятельность значительно чаще развивается в сроке беременности 40 недель и более. Данный эффект вероятно обусловлен тем, что женщины с ожирением могут иметь измененный метаболический статус и уровень гормонов, что играет роль в развитии спонтанной родовой деятельности [9, 10]. Мы провели изучение связи индекса массы тела с перенашиванием беременности. Наши результаты показали, что индекс массы тела женщин до беременности и общая прибавка веса за период беременности не оказывают влияния на частоту запоздалых родов. Однако у повторнородящих индекс массы тела до беременности был несколько больше в группе запоздалых родов.

По данным литературы перенашивание беременности у первородящих женщин встречается чаще в возрасте на момент родов старше 30 лет [11]. При анализе распределения по возрасту мы не обнаружили различий у первородящих женщин, однако, у повторнородящих число женщин в возрасте моложе 24 лет встречалось чаще в группе запоздалых родов (р=0,04). Нами также выявлено, что у первородящих женщин запоздалые роды встречаются в 1,6 раза чаще в сравнении с повторнородящими (р=0,001). Кроме того, проведенный нами ROC — анализ показал, что у первородящих женщин с неготовностью родовых путей к родам, в сроке беременности 284 дня (40 недель 4 дня) с чувствительностью 89,8% и специфичностью 62,6% вероятно рождение ребенка с признаками перезрелости (AUC = 0,810, p<0,0001). Для повторнородящих с чувствительностью 86,0% и специфичностью 64,9% этот срок составил 283 дня (40 недель 3 дня), AUC = 0,817, p<0,0001.

В литературе имеются данные о риске перенашивания при наличии запоздалых родов в анамнезе. Так J.C. Kortekas и соавт. (2015) в своем исследовании показали, что запоздалые роды в анамнезе увеличивают их риск при последующей беременности на 15% [12]. Изучение данных акушерского анамнеза у повторнородящих женщин в нашем исследовании позволило обнаружить, что при наличии запоздалых родов в анамнезе, при последующей беременности риск перенашивания беременности в 1,9 раз выше, чем в популяции (р=0,04). В продолжение оценки роли наследственных факторов нами было выявлено, что при рождении самой роженицы от запоздалых родов, риск рождения ее детей от запоздалых родов увеличивается в 4,6 раза (р<0,0001), а при рождении отца от запоздалых родов, риск возрастает в 3,8 раза (р=0,0005). Полученные нами данные указывают на важную роль наследственных факторов в развитии запоздалых родов, что может быть обусловлено определенным полиморфизмом в генах [13].

При оценке исходов у новорожденных, было обнаружено, что при запоздалых родах мальчики рождалось в 1,5 раза чаще чем девочки, что составило 60,20% против 39,80% (р=0,0001). Полученные нами результаты согласуются с данными литературы, которые показали, что мужской пол плода предрасполагает к перенашиванию беременности [14]. Данный феномен возможен за счет дефицита фермента плацентарной стероидной сульфатазы, которая сцеплена с «Х» хромосомой и обеспечивает каскад сложных реакций, инициирующих начало родовой деятельности. При переношенной беременности у плодов мужского пола обнаружено более низкое содержание этого энзима, что приводит к снижению уровня синтеза эстрогенов во время гестации и ее пролонгации [15].

Полученные нами данные позволили с помощью метода бинарной логистической регрессии рассчитать вероятность развития запоздалых родов.

Полученная нами формула Р=1/(1+e-z), где z = 0,441 × пол ребенка + женщины, рожденные от запоздалых родов × 2,116 + мужчины, рожденные от запоздалых родов × 1,934 – 1,947. Полученная формула с чувствительностью 42,0% и специфичностью 96,0% описывает вероятность развития запоздалых родов (AUC=0,697, p=0,0001), если полученный результат (Р) равен или больше 50%.

Заключение

Таким образом, проведенное нами исследование демонстрирует, что перенашивание беременности чаще встречается при некоторых видах экстрагенитальной патологии (заболевания ЛОР-органов, мочевыделительной системы и органов зрения) и мужским полом плода. К значимым факторам риска также относятся: рождение родителей от запоздалых родов, перенашивание беременности в анамнезе, неготовность родовых путей к родам у первородящих женщин в сроке 284 дня и более у первородящих и 283 дня и более у повторнородящих.

Статистический анализ показал, что, несмотря на более высокую частоту некоторых видов экстрагенитальной патологии выделение группы риска перенашивания беременности на их основе недостаточно специфично. Наиболее значимыми факторами риска являются такие данные анамнеза, как рождение беременной и отца ребенка от запоздалых родов, перенашивание предшествующей беременности, неготовность шейки матки к родам у первородящих в сроке 284 и повторнородящих в сроке 283 дня и более.

Этиология и патогенез длительности гестационного процесса у человека является сложным и требует дальнейшего всестороннего исследования с использованием современных методик.