Перекрут придатков матки (ППМ) встречается в любом возрасте, но наиболее часто – в детском и подростковом, что обусловлено анатомическими особенностями связочного аппарата и более подвижным, чем у взрослых, образом жизни. У девочек возможен перекрут как кистозно измененного, так и здорового яичника или маточной трубы. В большинстве случаев тактика хирургов основана на визуальной оценке тканей придатков матки. При обнаружении темно-синей, сине-черной окраски яичника и/или отсутствии признаков восстановления в нем кровотока сразу после деторсии (раскручивания) тактика заключается в овариоэктомии (58–61%), что, несомненно, влияет на последующее качество репродуктивного здоровья. Нарастает число зарубежных публикаций, указывающих на безопасность и эффективность раскручивания придатков матки даже при наличии визуальных изменений окраски тканей яичника. В отечественной литературе имеются единичные сообщения о функциональном состоянии яичника после его деторсии у детей и подростков [1–5].

Описание наблюдений

Больная А., 13 лет, поступила во 2-е гинекологическое отделение (детского и юношеского возраста) ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России с жалобами на тянущие схваткообразные боли внизу живота, больше слева, и слабость.

При детальном опросе уточнено, что вышеуказанные жалобы беспокоят в течение последних 15 дней, когда на фоне задержки менструации на полторы недели отметила появление резких болей внизу живота, больше слева, однократную рвоту. При госпитализации по месту жительства было выявлено образование левого яичника около 10 см в диаметре. Проведена терапия с использованием обезболивающих, спазмолитических средств. Болевой синдром купирован, и девочка на 3-и сутки была выписана из стационара. На 2-е сутки после выписки боль возобновилась, приобрела нарастающий характер, что явилось причиной обращения в поликлинику Центра.

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) малого таза с допплерометрией в проекции левых придатков обнаружено тубоовариальное образование неоднородной структуры больших размеров. Кровоток при цветовом допплеровском картировании (ЦДК) в яичнике, круглой связке и собственной связке яичника не определялся. С предположительным диагнозом ППМ девочка госпитализирована в отделение.

При поступлении состояние расценено как удовлетворительное. Температура 36,5°С. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледно-розовой окраски. Язык влажный, обложен белым налетом. Гемодинамика не нарушена. Частота сердечных сокращений – 80 уд./мин, артериальное давление – 95/60 мм рт. ст.

При поступлении состояние расценено как удовлетворительное. Температура 36,5°С. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледно-розовой окраски. Язык влажный, обложен белым налетом. Гемодинамика не нарушена. Частота сердечных сокращений – 80 уд./мин, артериальное давление – 95/60 мм рт. ст.

Рост – 1,65 м, масса тела – 80 кг, индекс массы тела – 29,3, что свидетельствовало о наличии ожирения. Живот мягкий при пальпации, не вздут. Несмотря на выраженную величину подкожного жира передней брюшной стенки, отмечена умеренная локальная болезненность в левой пахово-подвздошной области. Симптом Щеткина–Блюмберга слева был слабо положительным. Физиологические отправления не нарушены.

Гинекологический статус соответствовал полу и возрасту. При ректо-абдоминальном исследовании судить о состоянии придатков матки не представилось возможным из-за величины жировых отложений в области живота.

При комплексном клинико-лабораторном обследовании на момент поступления в стационар выявлены воспалительные изменения в клиническом анализе крови (лейкоцитоз – 12,99×109/л (3,8–9,8), нейтрофилез – 9,97×109/л (1,8–7,7), СОЭ до 23 мм/ч (5–12). Биохимические параметры, в том числе С-реактивный белок и гемостазиограмма, не отличались от возрастных нормативных значений.

Учитывая анамнестические данные, жалобы и наличие воспалительных изменений крови было принято решение о проведении срочной лапароскопии.

При вхождении в брюшную полость был обнаружен перекрут левых придатков на 540°. Правые придатки и матка, печень, желудок, желчный пузырь, поперечно-ободочная кишка, купол слепой кишки, червеобразный отросток не были изменены. Тонкий кишечник без особенностей, перистальтика активная. В позадиматочном пространстве определялось около 50 мл серозной жидкости.

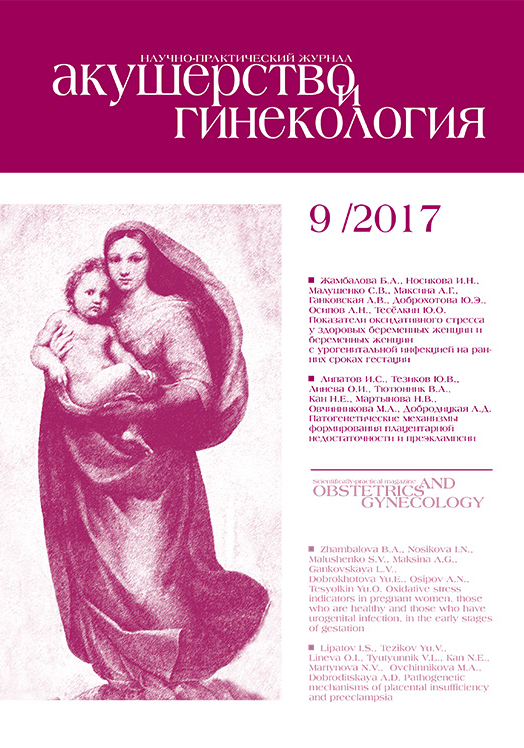

В перекрученном конгломерате левых придатков визуализировались отечный и увеличенный до 10 см в диаметре левый яичник, увеличенная до 6,0 см в диаметре и запаянная в ампулярном отделе маточная труба. Придатки имели сине-черную, местами фиолетовую окраску и были фиксированы множеством плоскостных спаек к левой стенке малого таза (рис. 1).

Хирургический диагноз: Перекрут левых придатков матки. Сактосальпинкс слева. Спаечный процесс в малом тазу.

Выполнена деторсия левых придатков матки. После деторсии в течение 20 минут цвет придатков матки не изменился, убедительных визуальных данных за восстановление кровотока не отмечено. Учитывая наличие сактосальпинкса, с расширением ампулярного отдела до 6 см и сине-черный цвет маточной трубы, выполнена тубэктомия, разделение спаек и восстановление топографии яичника слева и фиксация яичника (овариопексия) к круглой связке одним викриловым швом.

По данным описания удаленного макропрепарата – левая маточная труба длиной 10 см, фимбриальный конец запаян, стенки трубы утолщены до 1,0 см. При гистологическом исследовании выявлена тотальная геморрагическая инфильтрация и некротическое изменение ткани маточной трубы.

По данным описания удаленного макропрепарата – левая маточная труба длиной 10 см, фимбриальный конец запаян, стенки трубы утолщены до 1,0 см. При гистологическом исследовании выявлена тотальная геморрагическая инфильтрация и некротическое изменение ткани маточной трубы.

На 4-е сутки послеоперационного периода согласно данным ультразвукового контроля при ЦДК отмечено появление единичных пикселей кровотока в проекции левого яичника, уменьшение его размеров и некоторое снижение гиперэхогенности. На 7-е сутки кровоток в яичнике стал более явным, яичник слева уменьшился в размерах до 4,5×5,2 см.

Девочка выписана на 7-е сутки послеоперационного периода в удовлетворительном состоянии, без жалоб, с нормальной картиной крови.

Продолжено ежемесячное ультразвуковое мониторирование состояния яичника, в том числе с оценкой наличия и выраженности фолликулярного аппарата и локального кровотока. Через 1 месяц после деторсии и овариопексии отклонений размеров и кровотока в яичнике не определялось.

При контрольном осмотре через 6 месяцев после проведенного лечения по данным УЗИ органов малого таза – матка без эхографических изменений. Правый яичник 3,8×2,3×2,4 см. Объем яичника 11 см3. Фолликулярный аппарат выражен. Содержит фолликулы диаметром до 1,0 см. Левый яичник 2,8×1,4×1,6 см. Объем яичника 3,3 см3. Содержит мелкие фолликулы диаметром до 0,6 см; при ЦДК кровоток в яичнике соответствовал контралатеральному.

Менструальный цикл девочки регулярный. Менструации по 5 дней, через 28 дней в умеренном количестве. Показатели клинического анализа, биохимии крови, а также гемостазиограмма без отклонений от нормативных значений. Антимюллеровый гормон крови – 2,5 нг/мл, что соответствует возрастным параметрам.

Больная В., 10 лет, поступила в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова через 4 суток от начала заболевания с жалобами на сильные боли в нижних отделах живота. При осмотре занимала вынужденное положение – сидя на корточках. При УЗИ органов малого таза выявлено увеличение левого яичника 52×50×45 мм, кровоток при ЦДК не регистрировался.

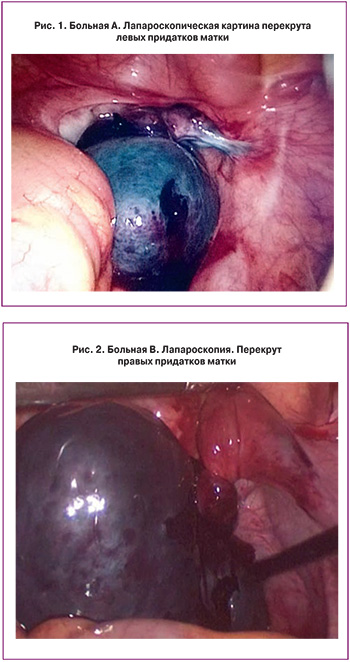

Интраоперационно: В малом тазу 30 мл геморрагического выпота, левые придатки перекручены на 720°, яичник центрирован, размерами 52×50×45 мм, синюшного цвета (рис. 2).

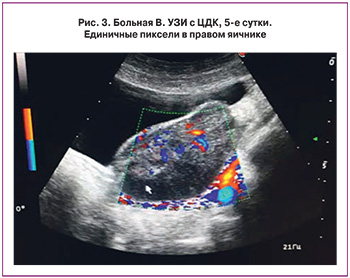

Выполнена деторсия, во время которой произошло повреждение отечного яичника, выделилось около 1 мл темной крови. Сомнения в нежизнеспособности придатков матки имелись, однако решено было провести органосохраняющую операцию, так как перед операцией у ребенка отмечался выраженный болевой синдром, что давало надежду на сохранность яичника. В послеоперационном периоде при ЦДК зарегистрирован кровоток лишь на 5-е сутки (рис. 3).

Спустя 1 месяц после операции размеры яичника соответствовали контралатеральному, кровоток не снижен, в нем определяются фолликулы.

Заключение

Таким образом, обнаружение образования в области органов малого таза требует внимательного отношения, в том числе на предмет исключения острой хирургической патологии. Наличие жалоб на боль в области расположения ППМ является обнадеживающим клиническим признаком жизнеспособности яичника, позволяющим выбрать органосохраняющую тактику даже при его сине-черной окраске, легкой ранимости и отсутствии кровотока. При решении вопроса об объеме хирургического лечения необходимо придерживаться органосохраняющей тактики в связи с тем, что макроскопические характеристики придатков матки не являются абсолютно объективными. Значимым прогностическим фактором при подобной клинической картине ППМ следует считать восстановление кровотока в придатке матки в первые 7 суток после деторсии по данным УЗИ с допплерометрией органов малого таза.