Аденомиоз – это заболевание, характеризующееся инвазией эндометрия в миометрий, что приводит к увеличению матки, образованию аденомиотических опухолей, обильным менструальным и межменструальным кровотечениям и периодическим болям [1–4]. Микроскопически отмечаются эктопические неопухолевые эндометриальные железы и строма, окруженные гипертрофическим и гиперплазированным миометрием [5, 6]. Среди всех причин женского бесплодия на долю аденомиоза приходится около 20% [7].

Распространенность аденомиоза колеблется от 5 до 70%. В возрасте до 40 лет заболевание поражает 2 из 10 женщин, тогда как между 40 и 50 годами заболеваемость возрастает до 8 из 10 женщин. Однако частоту возникновения аденомиоза установить сложно из-за отсутствия унифицированного определения и диагностических критериев, основанных на неинвазивных диагностических методах [8]. Частота его выявления в популяции, по данным различных авторов, варьирует от 10 до 61% [9–12]. После гистерэктомий в препаратах частота обнаружения аденомиоза достигает 46–70% в популяции [13]. Нет ни патогномоничных клинических признаков аденомиоза, ни лапароскопических критериев, которые можно было бы применить для диагностики данного заболевания [14].

Аденомиоз ранее диагностировали у женщин в пременопаузе только на основании патологоанатомического исследования после гистерэктомии [15, 16]. В настоящее время диагностика основывается на таких методах визуализации, как трансвагинальное ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография [17]. В трети случаев аденомиоз протекает бессимптомно. Наиболее распространенными клиническими симптомами являются меноррагия (до 50% пациенток), дисменорея (30%) и метроррагия (20%), а также другие проявления, такие как увеличение матки и бесплодие [18].

Литературные данные

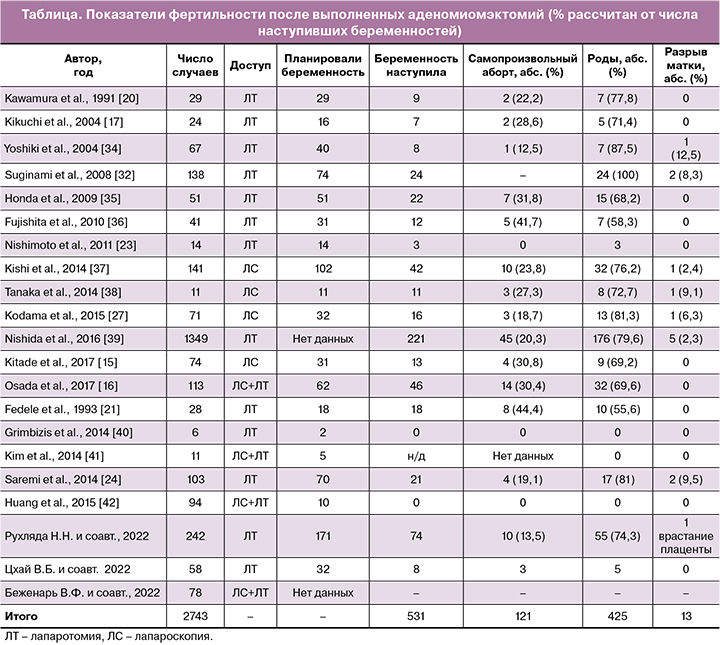

Впервые хирургическое лечение аденомиоза с сохранением репродуктивной функции предложил Van Praagh I. в 1952 г. [19]. В 1991 г. была выполнена резекция пораженного миометрия у 37 пациенток. После хирургического лечения у 6 пациенток наступила беременность, в дальнейшем разрешившаяся родами во всех случаях [20]. В 1993 г. был выполнен ряд оперативных вмешательств с использованием вышеупомянутой методики у 28 пациенток, при этом, как пишет в статье Fedele L. et al. [21], из 18 пациенток, планирующих беременность, 13 достигли ожидаемого результата,

Во время операции часто происходит вхождение в полость матки, поэтому восстановить дефект матки после консервативной органосохраняющей операции при аденомиозе сложнее, чем при миоме матки [22], что приводит к плохому заживлению дефекта матки или несостоятельности рубца на матке после операции. Рубцы на матке после консервативной органосохраняющей операции по поводу аденомиоза могут быть несостоятельными, потому что дефект может содержать очаги аденомиоза.

Сниженная сила растяжения матки также может оказаться недостаточной для будущей беременности [23]; в связи с этим можно ожидать большей вероятности разрыва матки после консервативной органосохраняющей операции по поводу аденомиоза во время беременности.

В недавнем исследовании Saremi A.T. сообщалось о клиновидной резекции стенки матки вплоть до эндометрия после сагиттального разреза тела матки [24]. Реконструкция стенки матки выполняется непрерывным горизонтальным матрасным швом, затем накладывался серо-серозный шов внутрь для снижения риска спаек. Из 103 пациенток с проведенным оперативным лечением 70 пытались забеременеть в течение периода исследования; из них 21 (30%) достигла клинических беременностей, в 16 (22,8%) случаях беременности закончились успешными живорождениями.

К вариантам радикального удаления аденомиоза относится метод тройного лоскута. Эта методика аденомиомэктомии основана на совершенно новой идее [24]. Метод включает реконструкцию дефекта стенки матки с использованием оставшейся нормальной мышцы матки. В исследовании Osada H. et al. 2017 г. [25], включающем 113 женщин после проведения операции по этому методу, было показано, что в течение 6 месяцев кровоснабжение в зоне операции нормализовалось почти во всех случаях (92/113, 81,4%). Из 62 женщин, планировавших беременность, 46 забеременели и 32 родили здорового ребенка путем планового кесарева сечения. Случаев разрыва матки не было. За период исследования (27 лет) было зафиксировано только 4 случая (3,5%) рецидивов, требовавших повторного хирургического лечения.

Лапароскопический хирургический метод включает продольный [25] или поперечный [25, 26] разрез стенки матки по ходу аденомиомы. Затем проводят резекцию аденоматоза монополярной иглой или лазерным ножом [26]. Далее производят ушивание полости эндометрия при перфорации и ушивание стенки матки (что может быть выполнено в серозно-мышечном слое, в два и более слоев или методом двойного лоскута) [26].

В отчете о лапароскопической аденомиомэктомии, включавшем случаи разрыва матки [27], 141 пациентка с очаговым аденомиозом подвергалась иссечению пораженных участков с использованием лазерной энергии. После удаления аденомиоза мышечный слой матки ушивали непрерывным швом (синтетические рассасывающиеся нити 2-0). В общей сложности 102 женщины планировали беременность, а общая клиническая частота наступления беременности составила 31,4% (32/102). Когда женщин разделили на возрастные группы (младше 40 лет и старше 40 лет), частота наступления клинической беременности составила 41,3% и 3,7% соответственно. Kodama K. et al. [27] сообщили о случаях 71 пациентки с очаговым аденомиозом, которым была проведена монополярная резекция пораженных участков, включая случаи разрыва матки [28, 29]. Из пациенток, перенесших операцию, 32 (45,1%) планировали беременность. У 16 женщин наступила клиническая беременность, в том числе у 3 (18,7%) – самопроизвольный аборт, 13 родили живых младенцев (частота родов 40,6%; таблица).

Первое сообщение о разрыве матки при беременности после лапароскопической аденомиомэктомии было описано Wada S. et al. в 2006 г., что, вероятно, было связано с многоплодной беременностью. Лапароскопическую аденомиомэктомию очагового аденомиоза проводили с использованием монополярной энергии, а оставшийся миометрий сшивали 1-0 полиглекапроном в два слоя [30–33]. Пациентка забеременела через 10 месяцев после аденомиомэктомии, но произошел спонтанный разрыв матки по рубцу на 30-й неделе беременности. Несмотря на это, два ребенка, весом 1585 г и 1545 г, были рождены путем кесарева сечения, с оценкой по шкале Апгар 5 из 9 баллов. Разрыв стенки матки длиной 7 см был успешно восстановлен после возмещения кровопотери в объеме 2600 мл [32, 33].

Удаление аденомиоза лапароскопическим способом может привести к неполноценному устранению мышечных дефектов по сравнению с лапаротомическим доступом, что может повышать риск разрыва матки [34].

Исследователи обнаружили, что безопасная альтернатива миомэктомии путем лапаротомии технически проще, чем лапароскопическая миомэктомия, и позволяет полноценно реконструировать стенку матки, при этом требуется меньше времени для выполнения операции [35–37].

Хирургический опыт авторов

Сотрудниками кафедры акушерского профиля КрасГМУ (проф. Цхай В.Б. и д.м.н. Макаренко Т.А.) с 2012 г. выполняются оперативные вмешательства иссечения аденомиоза по методике Х. Осада у пациенток с диффузными формами аденомиоза при размерах матки от 10 до 22 недель беременности (рис. 1). За период с июня 2012 г. до июня 2022 г. были прооперированы 58 пациенток. Большинство женщин имели клиническую симптоматику, характерную для тяжелых форм диффузного аденомиоза, – обильные менструации, хронические тазовые боли, диспареуния, постгеморрагическая анемия, низкое качество жизни.

В 48,1% (28/58) случаев отмечалось сочетание диффузного аденомиоза и миомы матки. У 40/58 пациенток (68,9%) отмечалось бесплодие, ассоциированное с данным заболеванием. В то же время в 31,03% (18/58) случаев удаление аденомиоза выполнялось пациенткам старшей возрастной категории (от 40 до 49 лет), не заинтересованным в беременности, у которых были выраженная клиническая симптоматика аденомиоза и низкое качество жизни; при этом все они были заинтересованы в сохранении матки.

Для улучшения результатов оперативного лечения в послеоперационном периоде нами был предложен протокол гормональной терапии [38, 39], рассчитанный на 12 месяцев терапии и включающий назначение агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона в течение первых 6 месяцев и прогестагенов (диеногест) в течение последующих 6 месяцев. Одновременно с гормональной терапией с первых дней послеоперационного периода всем пациентам проводилась эпигенетическая терапия растительными препаратами (индол-3-карбинол в сочетании с эпигаллокатехин-3-галлатом) в течение 12 месяцев. После прекращения медикаментозного лечения у всех пациенток исчезали симптомы аномальных маточных кровотечений.

Для оценки состояния матки и выявления возможных рецидивов аденомиоза всем пациенткам не менее одного раза в год выполнялось ультразвуковое исследование. Через 12 и 24 месяцев после проведенной операции иссечения аденомиоза у всех пациенток размеры и объем матки не превышали нормальных значений. Мы отметили статистически значимое снижение объема матки в среднем на 81,6% по сравнению с первоначальным через 12 месяцев и на 84,6% – через 24 месяца (р<0,001) после операции (рис. 2).

Беременность наступила у 8/32 (25%, или 20% числа всех вмешательств) женщин, заинтересованных в восстановлении репродуктивной функции. Еще у 8 женщин с бесплодием с момента операции прошло менее 12 месяцев, что крайне нежелательно для наступления беременности после операции.

Период контрацепции после оперативного лечения аденомиоза варьирует в зависимости от мнения лечащего врача, но все же в большинстве учреждений рекомендуют период контрацепции не менее 6–12 месяцев [40–42].

У 5 пациенток беременность закончилась рождением живых доношенных детей (все путем кесарева сечения), при этом все беременности наступили спонтанно. У 2 пациенток – замершая беременность (в сроке 8 и 12 недель), у 1 пациентки – поздний самопроизвольный выкидыш двойней (в сроке 18 недель). Во всех этих трех случаях беременность наступила в результате ЭКО. У всех 5 пациенток беременность протекала относительно благополучно. С ранних сроков беременности все женщины получали достаточно длительную прогестероновую поддержку (минимально до 24 недель, максимально до 32 недель) [43, 44]. 4 пациенткам проведено плановое кесарево сечение в 38 недель беременности; в одном наблюдении пациентка была родоразрешена в 39 недель в экстренном порядке (в связи с поздней госпитализацией). Такие показатели новорожденных, как масса тела и оценка по шкале Апгар, во всех наблюдениях были нормальными.

Сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии СПбГПМУ (проф. Рухляда Н.Н. и к.м.н. Крылов К.Ю.) были выполнены 242 операции, из которых 172 – с целью восстановления фертильности, при этом общее число наступивших беременностей составило 74/172 (43,1%, или 30,5% от числа всех вмешательств) (рис. 1). В остальных случаях целью операции являлись нормализация объема менструальной кровопотери и ликвидация болевого синдрома при отказе от предложенной гистерэктомии. Репродуктивные исходы распределились следующим образом: спонтанный аборт при сроках до 22 недель гестации – 10 случаев, 55 – роды, из них 23 – преждевременные (13,5, 74,3 и 31,1% соответственно). Таким образом, общая доля «успешных беременностей» составила 39,1% числа заинтересованных в рождении. Сообщается, что эффективность миомэктомии с лапароскопической ассистенцией, которая была описана Nezhat C. et al., достаточно высока [44–47]. Только 5 беременностей возникли спонтанно, все остальные – в результате вспомогательных репродуктивных технологий.

За период с января 2018 г. по сентябрь 2022 г. в клинике акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова прооперированы 78 пациенток с аденомиозом. При этом в 2018 г. прооперированы 13/78 пациенток (16,7%), в 2019 г. – 10/78 (12,8%), в 2020 г. – 18/78 (23,1%), в 2021 г. – 22/78 (28,2%) и в 2022 г. – 15/78 (19,2%). У всех пациенток при гистологическом исследовании подтвержден аденомиоз.

Возраст пациенток варьировал от 23 до 45 лет, средний возраст составил 37,6±4,99 года. При анализе исследовались пациентки репродуктивного возраста (18–45 лет).

Основные клинические проявления заболевания у данной группы пациенток распределились между обильными маточными кровотечениями – 54 пациентки, бесплодием – 20, синдромом хронической тазовой боли – 49, альгодисменореей – 49 и межменструальными кровяными выделениями – 5. Наиболее часто встречалось сочетание различных клинических проявлений –в 82% (64/78); у 6,4% (5/78) женщин заболевание проявлялось только бесплодием, в 2,6% (2/78) – межменструальными кровяными выделениями, в 3,9% (3/78) – синдромом хронической тазовой боли и у 5,1% (4/78) – обильными маточными кровотечениями.

Выполняемый объем операции в исследуемой группе пациенток: миометрэктомия (операция Осада) – в 10% (8/78) и иссечение узла аденомиоза – в 90% (70/78). При этом половине пациенток с миометрэктомией (4/8) операция была выполнена лапаротомическим доступом, остальным 50% (4/8) проведено сочетание лапаротомии с лапароскопией. Иссечение узла аденомиоза произведено преимущественно лапароскопическим доступом – 74,3% (52/70) пациенткам, при гистерорезектоскопии – 21,4% (15/70) и при сочетании лапароскопии и гистероскопии – в 4,3% (3/70).

При анализе анамнестических данных, инструментальных методов исследования, объема проведенного оперативного лечения и данных гистологического исследования в исследуемой группе диагноз аденомиоза был единственным у 18% (14/78) пациенток, в сочетании с другими гинекологическими заболеваниями – у 82% (64/78). Среди наиболее часто встречавшихся сопутствующих гинекологических заболеваний были миома матки – у 43,7% (28/64), миома матки в сочетании с наружным генитальным эндометриозом – у 21,9% (14/64), наружный генитальный эндометриоз – у 18,8% (12/64), полип эндометрия – у 7,8% (5/64) и киста яичника – у 7,8% (5/64).

В раннем послеоперационном периоде гормональная терапия была назначена 38,5% (30/78) пациенток: 16/30 принимали агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона, из них 2/16 после приема агонистов получали дидрогестерон; диеногест получали 7/30 пациенток, дидрогестерон – 1/30, левоноргестрел-содержащую внутриматочную систему – 2/30; 1 пациентке был назначен селективный модулятор рецептов прогестерона, 3/30 – комбинированные оральные контрацептивы. Остальным 48/78 пациенткам гормональная терапия назначалась после получения результатов гистологического исследования.

Заключение

Учитывая наш опыт оперативных вмешательств методом лапаротомии, можно сделать вывод, что не существует единой техники при хирургическом лечении аденомиоза. Выбор разрезов и способ ушивания миометрия зависят как от размеров матки, так и от особенностей расположения пораженного миометрия, его симметричности и равномерности, а также от объема остающейся здоровой ткани и формы дефекта. В некоторых случаях толщина и плотность стенок мышечного слоя матки после иссечения аденомиоза не позволяют полноценно восстановить матку, что заставляет хирурга выполнять пластику миометрия с помощью прилежащих тканей.