В последнее десятилетие произошли большие изменения в питании недоношенных новорожденных. Многочисленные исследования подчеркивают важную роль вскармливания как для раннего, так и для последующего развития детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении [1–3]. Достижение скорости роста, похожей на внутриутробную, в сочетании с благоприятным развитием, является целью питания глубоконедоношенных новорожденных [4]. В частности, подбор оптимальных схем вскармливания может улучшить постнатальный рост и психомоторное развитие (ПМР) вплоть до подросткового возраста [1, 4]. В литературе описаны разнообразные стартовые схемы энтерального питания (ЭП) в зависимости от массы тела при рождении с постепенным увеличением объема (10–35 мл/кг/сут.) [5]. Некоторыми исследователями было показано, что медленный темп наращивания объема ЭП (менее 24 мл/кг/сут.) снижает риск развития некротизирующего энтероколита у детей с ОНМТ при рождении [5, 6]. Однако в недавнем мета-анализе рандомизированных и квази-рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивалось влияние темпа наращивания ЭП в раннем неонатальном периоде на частоту развития некротизирующего энтероколита у новорожденных с ОНМТ, не было выявлено статистически значимых различий [7]. Установлено, что скорость увеличения ЭП от 30 до 40 мл/кг/сут. (по сравнению с 15–24 мл/кг/сут.) не увеличивает риск развития некротизирующего энтероколита у новорожденных с ОНМТ при рождении, а медленный темп наращивания объема ЭП задерживает момент достижения полного ЭП и, соответственно, повышает риск развития инвазивного инфицирования [7]. Также исследователями было определено, что более высокая скорость наращивания ЭП уменьшает время достижения массы тела и снижает частоту постнатальной задержки роста у большинства младенцев с ОНМТ при рождении [8]. В свою очередь, скорость увеличения массы тела, а также рост в постнатальном периоде в значительной степени влияют на неврологический исход и сохранность когнитивных функций глубоко недоношенных детей [9, 10]. Отдаленные исходы физического и психомоторного развития в зависимости от стартовых схем ЭП в раннем неонатальном периоде у глубоко недоношенных детей не известны.

Цель исследования: оценить влияние скорости наращивания ЭП в раннем неонатальном периоде на физическое и психомоторное развитие глубоко недоношенных детей к 12 месяцам скорректированного возраста (СВ).

Материал и методы исследования

В период с 2013 по 2016 годы на базе ФГБУ НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова Минздрава России было проведено разнонаправленное (ретроспективно-проспективное) когортное исследование. Критерии включения: масса тела при рождении менее 1500 г (от 680 до 1495 г), срок гестации до 31 нед (от 27 до 31 нед), начало ЭП с 1 суток жизни. Масса тела при рождении, длина и окружность головы всех детей соответствовали гестационному возрасту (ГВ). Из исследования были исключены дети с врожденными пороками развития, синдромальной наследственной патологией, фето-фетальным трансфузионным синдром, наследственной болезнью обмена веществ, внутрижелудочковым кровоизлиянием III–IV степени, окклюзионной гидроцефалией, а также дети с несоответствием показателей физического развития гестационному возрасту при рождении. Все дети, включенные в исследование, родились в ФГБУ НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова. В ноябре 2014 г. в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова была внедрена схема ЭП недоношенных новорожденных с более быстрым темпом наращивания в раннем неонатальном периоде [11], основой которого послужил протокол энтерального вскармливания новорожденных Имперского научного центра здравоохранения Великобритании (Imperial College Healthcare NHS Trust Division of Neonatology) [11, 12].

Дети были разделены на 2 группы. Отличительной особенностью между исследуемыми группами был темп наращивания ЭП в раннем неонатальном периоде. Далее вскармливание детей на стационарном и амбулаторном этапах проводилось по общепринятым методам и было сопоставимо в представленных группах. ГВ, масса тела, длина и окружность головы при рождении, а также спектр патологических состояний в группах достоверно не отличались. Первая группа включала 31 ребенка с ГВ 28,93±1,57 недель, массой тела при рождении 1233,22±239,63 г, длиной 37,84±3,57 см, окружностью головы 27,53±2,17 см, темп увеличения ЭП у которых составлял более 25 мл/кг/сут возрасте 2–3 суток жизни (рис. 1). В эту группу вошли дети, рожденные после ноября 2014 года. Вторая группа включала 34 ребенка с ГВ 29,12±1,25, массой тела 1226,67±212,85 г, длинной 37,19±2,21 см, окружностью головы 27,21±1,69 см. Темп увеличения ЭП в данной группе составлял менее 25 мл/кг/сут (табл. 1). В эту группу вошли дети, рожденные до ноября 2014 года. Физическое развитие оценивалось по центильным кривым для недоношенных детей (Fenton, 2013) до 50-й недели постконцептуального возраста (ПКВ), далее по центильным кривым для доношенных детей (CDC, 2009) в 3,0±0,5, 6,0±0,5, 8,5±0,5 и 12,0±0,5 месяцев скорректированного возраста. Изучалась динамика прибавки массы и длины тела от момента рождения и от момента выписки. Проводилась оценка ПМР в возрасте 3,0±0,5, 6±0,5, 8,5±0,5 и 12,0±0,5 скорректированных месяцев по шкале R. Griffits [13, 14]. По этой шкале проводилась балльная оценка состояния моторики, социальной адаптации, слуха и речи, зрительной функции, моторной функции рук, а также способности к предметной деятельности ребенка. На основании полученной суммы баллов оценивалось соответствие ПМР ребенка СВ и паспортному возрасту.

Статистический анализ данных проводился методом непараметрической статистики (критерий Манна–Уитни). При сравнении качественных показателей с целью оценки достоверных различий между группами использовался метод χ2, с поправкой на непрерывность. Статистически значимыми считались различия, начиная от р=0,05. Для получения описательной статистики и проведения сравнения сформированных групп пациентов использованы пакеты программ IBM SPSS v. 22.0.

Результаты исследования

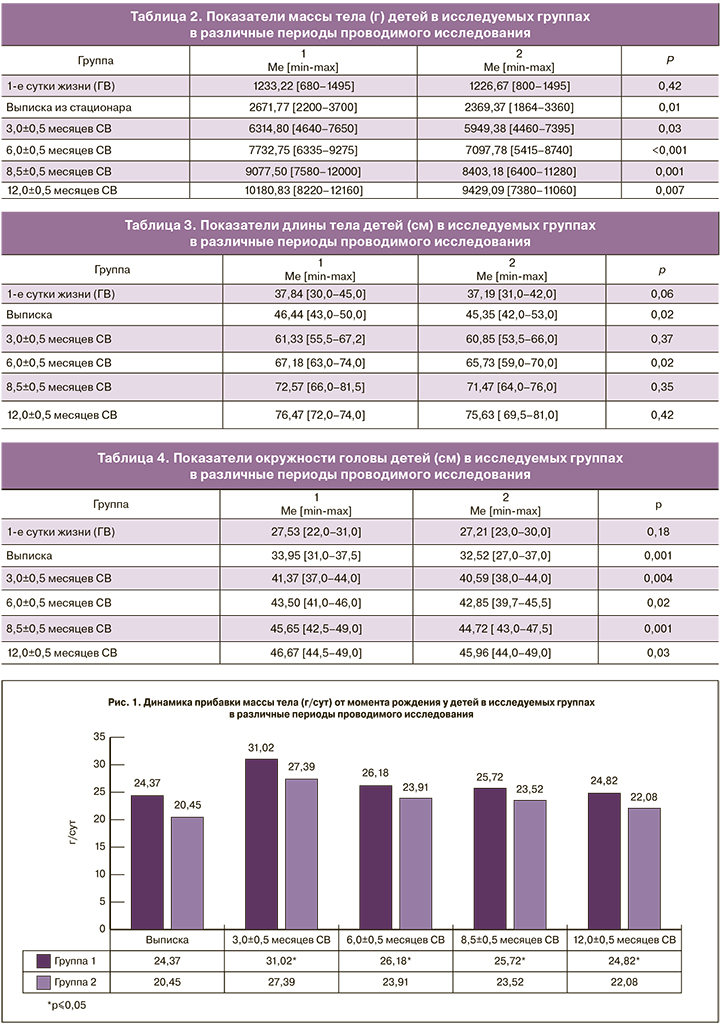

ГВ, масса тела, длина, а также окружность головы при рождении у детей исследуемых групп не отличались. При выписке ПКВ в группах достоверно не отличался (37,10±1,55 и 36,40±1,72 нед, р=0,12). В этот возрастной период в 1-й группе нами были выявлены достоверно более высокие показатели массы тела (2671,77±403,14 и 2369,37±383,07 г, р=0,01) (табл. 2), длины (46,44±1,91 и 45,35±2,66 см, р=0,02) (табл. 3) и окружности головы (33,95±1,74 и 32,52±1,97, р<0,001) (табл. 4). Таким образом, в 1-й группе также был отмечен более быстрый темп прибавки массы тела от момента рождения к моменту выписки (р<0,001) (рис. 1).

К 3±0,5 месяцам СВ у детей 1-й группы отмечались достоверно более высокие показатели массы тела (6314,80±893,98 и 5949,38±757,97 г, р=0,03) (табл. 2) и окружности головы (41,37±1,51 и 40,59±1,44 см, р=0,004) (табл. 4). Показатели длины тела в группах достоверно не отличались (табл. 3). При оценке динамики прибавки массы тела в 1-й группе вновь выявлен достоверно более быстрый темп прибавки массы тела как от момента рождения (р<0,001) (рис. 1), так и от момента выписки (р<0,001) (рис. 2). Других достоверных отличий при оценке физического развития в этот возрастной период отмечено не было.

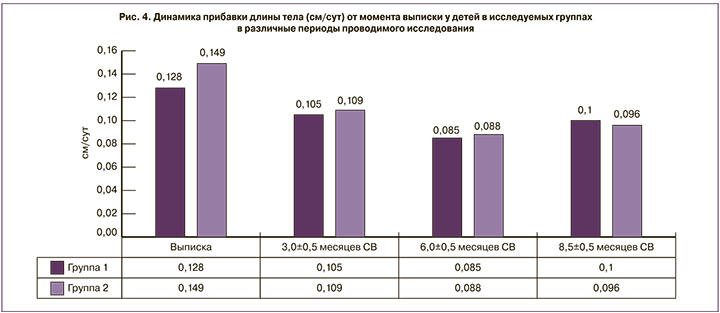

В возрасте 6±0,5 месяцев СВ сохранялись достоверно более высокие показатели массы тела (7732,75±815,14 и 7097,78±791,57 г, р<0,001) (табл. 2), длины тела (67,18±2,57 и 65,73±2,50 см, р=0,02) (табл. 3) и окружности головы (43,50±1,33 и 42,85±1,57 см, р=0,02) (табл. 4) в 1-й группе детей по сравнению со 2-й группой. При оценке темпов прибавки массы тела в этот возрастной период в 1-й группе также сохранялось достоверно более быстрое увеличение прибавок массы тела, как от момента рождения (р=0,002) (рис. 1), так и от момента выписки (р=0,034) (рис. 2). При оценке скорости прибавки длины тела достоверных отличий в группах выявлено не было (рис. 3, 4).

К 8,5±0,5 месяцам СВ достоверных отличий в показателях длины тела выявлено не было (табл. 2, 3), однако сохранялось достоверное отличие показателей массы тела (9077,50±1339,27 и 8403,18±1106,31 г, р=0,001) (табл. 2) и окружности головы в пользу 1-й группы (46,67±1,32 и 45,96±1,41, р=0,03) (табл. 4). При оценке темпов прибавки массы тела в этот возрастной период в 1-й группе также сохранялось достоверно более быстрое увеличение прибавок массы тела как от момента рождения (р=0,003) (рис. 1), так и от момента выписки (р=0,043) (рис. 2). При оценке скорости увеличения длины тела достоверных отличий в группах выявлено не было (рис. 3, 4).

В 12±0,5 месяцев СВ в 1-й группе показатели массы тела (10180,83±1120,23 и 9429,09±1148,23 г, р=0,007) (табл. 2) и окружности головы (46,67±1,32 и 45,96±1,41 см, р=0,03) (табл. 4) были достоверно выше, чем во 2-й группе. Показатели длины тела в группах достоверно не отличались, однако сохраняется тенденция к более высоким показателям в 1-й группе (табл. 3). При оценке динамики прибавки массы тела в этом возрасте вновь отмечен достоверно более быстрый темп прибавки массы тела в 1-й группе, чем во 2-й группе, как от момента рождения (р=0,001) (рис. 1), так и от момента выписки (р=0,03) (рис. 2). Динамика прибавки длины тела в группах достоверно не отличалась (рис. 3, 4).

При оценке ПМР по шкале Griffits в проведенном нами исследовании, в 3,0±0,5 месяца СВ у детей обеих групп достоверных отличий выявлено не было: в 1-й группе 41,66±17,67 баллов, во 2-й группе – 43,63±17,72 баллов, р=0,74. У всех детей в обеих группах ПМР по шкале Griffits соответствовало СВ, в 1-й группе количество баллов соответствовало 3,35±0,95 месяцам, во 2-й группе – 3,60±1,19 месяцам. По результатам неврологического осмотра достоверных отличий выявлено не было, неврологический статус всех детей в исследуемых группах в этот возрастной период соответствовал СВ.

В возрасте 6±0,5 месяцев СВ по результатам оценки по шкале Griffits достоверных отличий в количестве баллов между группами обнаружено не было (87,45±20,36 балла и 87,09±19,15 балла, р=0,85). К этому возрасту большинство детей в 1-й группе (90,3% (28 из 31)) при оценке ПМР по шкале Griffits соответствовали СВ (6,77±1,71 мес.); во 2-й группе также ПМР большинства детей (88,2% (30 из 34)) соответствовало СВ (6,72±1,67 мес.). Остальные дети в исследуемых группах в этом возрасте при оценке ПМР соответствовали паспортному возрасту. По результатам неврологического осмотра все дети в 1-й группе соответствовали СВ (100% (31 из 31)). Во 2-й группе большинство детей также соответствовало СВ (79,4% (27 из 34)), однако 20,6% (7 из 34) детей соответствовали паспортному возрасту, тем самым достоверно отличаясь от 1-й группы (p=0,03).

К 8,5±0,5 месяцам СВ бальная оценка по шкале Griffits не имела достоверных отличий между группами, однако в 1-й группе это количество было несколько выше, чем во 2-й группе (131,69±19,87 балла = 10,19±0,52 мес. и 125,17±25,78 балла = 9,88±2,26 мес., р=0,14). Процент детей ПМР которых соответствовало паспортному возрасту при оценке по шкале Griffits в 1-й группе был несколько выше, чем во 2-й группе (54,8% (17 из 31) и 38,2% (13 из 34), р=0,47). По результатам неврологического осмотра в этот возрастной период в отличие от 6±0,5 месяцев СВ, процент детей, соответствующих паспортному возрасту, стал несколько выше в 1-й группе, чем во 2-й группе (38,7% (12 из 31) и 26,4% (9 из 34), р=0,45).

В 12±0,5 месяцев СВ по результатам оценки по шкале Griffits выявлено достоверное отличие в количестве баллов между группами (173,72±14,32 балла = 13,98±1,47 мес. и 163,26±16,47 балла = 12,73(±1,77) мес., р<0,05). Процент детей, ПМР которых соответствовало паспортному возрасту при оценке по шкале Griffits, в 1-й группе был выше, чем во 2-й группе (77,4% (24 из 31) и 50% (17 из 34), р=0,14). По результатам неврологического осмотра в 1-й группе процент детей, соответствующих паспортному возрасту, был достоверно выше, чем во 2-й группе (74,1% (23 из 31) и 44,1% (15 из 34), р=0,005).

Обсуждение

При анализе литературных данных о влиянии скорости наращивания ЭП недоношенных детей в раннем неонатальном периоде было обнаружено, что большинство исследований посвящено определению риска возникновения некротизирующего энтероколита и сепсиса. Обзор Cochrane и мета-анализ рандомизированных и квази-рандомизированных контролируемых исследований 2016 года, в которых оценивался эффект медленного темпа наращивания ЭП (от 15 до 24 мл/кг/сут) по сравнению с более высоким темпом наращивания (от 30 до 40 мл/кг/сут) у новорожденных с ОНМТ показал, что быстрая схема наращивания ЭП не увеличивает риск возникновения некротизирующего энтероколита или развития смертельного исхода у исследуемых детей, а при медленном наращивании ЭП задерживается момент достижения полного ЭП, повышая риск развития инвазивного инфицирования [8].

В нашем Центре схема была внедрена в практическую работу отделений реанимации и патологии новорожденных в ноябре 2014 года. Выявлены положительные эффекты быстрого темпа наращивания объемов ЭП в раннем неонатальном периоде у глубоконедоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ при рождении [11]. Отмечено достижение объема ЭП 100 мл/кг/сут на 5 дней раньше, чем у новорожденных с медленным темпом, позволившее тем самым на 5 дней сократить время использования центрального венозного катетера и в 2 раза сократить длительность функционирования периферического венозного доступа [9]. J. Morgan и соавт. также подтвердили, что более быстрый темп наращивания ЭП связан с более коротким периодом достижения полного ЭП, что приводит к более быстрому восстановлению массы тела при рождении [8, 9]. На основе имеющихся знаний в 2014 году издательство Karger опубликовало рекомендации J. Morgan и соавт. по оптимизации ЭП [12]. Новорожденным с ОНМТ (1000–1499 г) при рождении целесообразно наращивание питания 20–30 мл/кг/сут. У детей с ЭНМТ (500–999 г) при рождении безопасность такого темпа наращивания питания неизвестна, соответственно темп 15–25 мл/кг/сут рекомендован до тех пор, пока будут проводиться дальнейшие исследования [12]. В соответствии с потребностями глубоконедоношенного ребенка целевое потребление с питанием составляет 110–130 ккал/кг/сут и 3,5–4,5 г/кг/сут белка. Авторы делают акцент на том, что следует регулярно оценивать показатели роста ребенка, чтобы адаптировать питание. Такая стратегия ЭП может значительно улучшить постнатальный рост [12]. В исследовании установлен факт, что достижение «догоняющего» роста после выписки, особенно в период между 40 и 48 неделями ПКВ, имеет решающее значение для оптимального развития недоношенных детей [15].

В нашем наблюдении к моменту выписки из стационара в 1-й группе были выявлены достоверно более высокие показатели массы тела, длины и окружности головы, что было связано с достоверно более высокими темпами прибавки массы тела и роста ребенка на протяжении лечения и выхаживания в неонатальном стационаре. Полученные нами результаты подтверждают факт благоприятного влияния скорости наращивания ЭП в раннем неонатальном периоде на темпы физического развития глубоконедоношенных детей.

В недавнем систематическом обзоре [16] авторы отметили, что в ряде исследований показана взаимосвязь между постнатальным увеличением веса и более благоприятным неврологическим исходом у глубоконедоношенных детей в возрасте от 12 месяцев до 19 лет, а также между постнатальным увеличением окружности головы и улучшенными результатами неврологического исхода от 12 месяцев и далее [16, 17]. Авторы обзора обращают внимание на тот факт, что постнатальное увеличение веса связано с неврологическими исходами. Так, например, в своем исследовании M.B. Belfort и соавт. обнаружили, что динамика массы тела с первой недели жизни до 40-й недели ПКВ у недоношенных детей, рожденных менее чем на 33-й неделе гестации, связана с ПМР в 4 месяца СВ, оценка которого проводилась по шкале Bayley II (BSID-II) и более благоприятным исходом [13].

Ранее группа этих исследователей опубликовала данные о наличии взаимосвязи увеличения веса, длины тела и окружности головы в период с 40 недель ПКВ до 12 месяцев СВ с результатами оценки IQ к 8 годам жизни у недоношенных детей, рожденных с весом менее 2500 г. Более высокие темпы роста ассоциировались с более высокой оценкой IQ [9].

В нашем наблюдении к возрасту 12 месяцев СВ отмечались достоверно более высокие показатели массы тела, длины тела и окружности головы, а также более быстрый темп прибавки массы тела от момента рождения и после выписки у детей 1-й группы, что свидетельствует о положительном влиянии быстрого темпа наращивания энтерального вскармливания в ранний неонатальный период. Важным результатом проведенного исследования являются достоверно более высокие показатели окружности головы у детей 1-й группы, что по данным многочисленных исследований служит предиктором психомоторного и интеллектуального развития ребенка. При оценке ПМР детей нами был обнаружен более благоприятный исход у детей 1-й группы уже к 12 месяцам СВ. Количество детей, соответствующих паспортному возрасту, было достоверно выше, чем во 2-й группе.

Заключение

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать вывод, что схема с быстрым темпом увеличения объема ЭП (>25 мл/кг/сут) в раннем неонатальном периоде у глубоко недоношенных детей, родившихся с массой тела до 1500 г и ГВ до 31 недели, способствует более высоким показателям массы тела, длины тела и окружности головы, а также быстрому темпу прибавки массы тела от момента рождения и после выписки, к 12 месяцам СВ. При оценке неврологического статуса достоверные отличия были выявлены в 12 месяцев СВ. Уже к этому возрасту количество детей, догнавших по развитию паспортный возраст, было достоверно выше в группе, где в раннем неонатальном периоде использовалась схема ЭП с быстрым темпом увеличения. Полученные результаты позволяют предполагать наличие взаимосвязи между скоростью наращивания ЭП в раннем неонатальном периоде и динамикой показателей физического развития и ПМР ребенка.