Применение антенатальной кардиотокографии (КТГ) для оценки состояния плода в перинатальном периоде существенно расширило возможности для диагностики внутриутробных нарушений. Неинвазивный мониторинг сердечной деятельности плода позволяет выделить группу риска по развитию осложнений и тем самым снизить показатели перинатальной заболеваемости и смертности [1]. При этом остается актуальным вопрос интерпретации патологической КТГ, в частности, гипердиагностики дистресса плода [2].

Сердцебиение плода начинает регистрироваться на 5–6-й неделе беременности. К этому периоду в миокарде появляется достаточное количество клеток-пейсмейкеров, которые самостоятельно генерируют импульсы для мышечных сокращений. К 18-й неделе гестации в миокард начинают проникать парасимпатические волокна блуждающего нерва, с 27-й недели – симпатические. Окончательно проводящая нервная система сердца формируется к 32–33 неделям беременности [3, 4]. Исследование сердечно- сосудистой системы плода не только отражает его внутриутробную оксигенацию, но и дает важную информацию о состоянии вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы и организма в целом.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это изменения интервалов между сердечными сокращениями нормального синусового ритма сердца. Последовательный ряд кардиоинтервалов (R–R) имеет сложную структуру, что отражает регуляторное влияние на синусный узел сердца вегетативной нервной системы и различных гуморальных факторов [5]. В результате воздействия на плод внешнего раздражителя изменяется частота сердечных сокращений, которая в течение определенного времени стабилизируется – habituation (привыкание). Оценка динамики изменений ВСР в этом периоде приобретает все большее значение в диагностике состояния плода [6].

В связи с этим целью данного исследования было определение адаптационного профиля плода во время регистрации антенатальной КТГ с последующим анализом неонатальных исходов.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, являющегося клинической базой кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии и кафедры неонатологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России. Ретроспективное исследование было выполнено с использованием 1927 антенатально зарегистрированных КТГ с помощью прибора УНИКОС в 2018–2019 гг. 1195 (62%) пациенток родоразрешены в Центре, из них у 42 (3,5%) новорожденных зафиксированы нарушения в неонатальном периоде. Критерии включения в исследование: одноплодная беременность в сроке 33–40 недель, отсутствие клинических или лабораторных признаков дистресса плода, показатель состояния плода (ПСП) ≤1,05. Критерии невключения в исследование: нарушение состояния плода, ПСП>1,05. Исходные данные представляли собой последовательные измерения величины интервалов R–R от 2500 до 6600 R–R (16–60 минут). В процессе регистрации КТГ беременную размещали на кушетке, датчики закрепляли в точках наилучшего поступления сигнала. Контролировали наличие сигнала, после чего начинали запись, которая продолжалась от 10 минут до 1 ч 20 минут. Вариабельность интервалов R–R рассчитывали как стандартное отклонение для каждого из 10 последовательных интервалов R–R, со сдвигом на единицу (с 1-го по 10-й, со 2-го по 11-й и т.д.). Оценку ВСР проводили в течение первых 30 измерений, так как в дальнейшем она перестает отражать ответ плода на действие внешнего раздражителя. В зависимости от адаптационного профиля плода наблюдения разделены на две группы:

1-я (habituation) 1753 (88,32%) и 2-я (dishabituation) 232 (11,68%), в которых после рождений проанализированы неонатальные нарушения и данные нейросонографии.

Статистический анализ

Для статистического анализа и построения графиков использовали пакет статистических программ IBM SPSS 25. Группировку наблюдений по степени их похожести осуществляли с применением кластерного анализа – метода k-средних с использованием евклидова расстояния. Определение числа кластеров осуществлялось с помощью индекса силуэта (Silhouette). Для определения нормальности распределения использовали одновыборочный тест Колмогорова–Смирнова. Сравнение параметрических количественных данных в двух независимых группах по одному признаку осуществляли с применением t-критерия Стьюдента. Параметрические количественные данные представлены как среднее значение и стандартное отклонение, качественные – как абсолютное значение и процент. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты

Возраст пациенток составил от 17 до 51 года (31,5) в сроках беременности от 33 до 40 недель (37,2). Как показал проведенный анализ ВСР, начало записи КТГ сопровождается увеличением частоты интервалов R–R (в течение первых 30 интервалов, или 18 секунд) с последующим переходом на базальный уровень, который в дальнейшем не изменяется в течение последующей регистрации записи (рис. 1). В связи с этим для дальнейшего анализа было решено использовать еще более укороченные фрагменты КТГ (первые 30 измерений).

На рисунке 2 представлен фрагмент первых 50 интервалов, на которых отражена повышенная ВСР в качестве ответной реакции плода на действие внешнего раздражителя, с последующим снижением по типу habituation.

Таким образом результаты убедительно показывают, что в большинстве случаев у плодов происходит быстрая адаптация к процедуре КТГ и удержание параметров на протяжении всей процедуры записи (habituation).

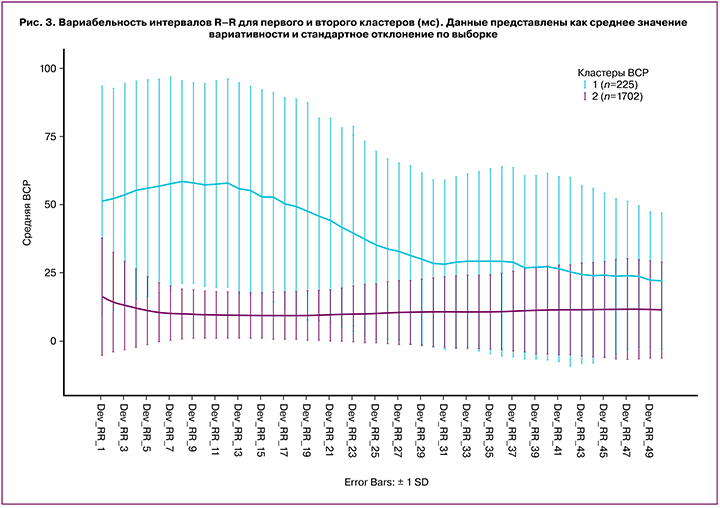

На следующем этапе все данные были сгруппированы с применением кластерного анализа методом k-средних, на основании которого оптимальным оказалось выделение двух групп (рис. 3). Определение числа кластеров осуществлялась с помощью индекса силуэта (Silhouette), значение которого превышает 0,65, что принято считать хорошим по качеству решением.

Первая группа составила 1702 (88,3%) наблюдений. Она характеризуется повышенной ВСР в начале обследования и нелинейным ее снижением в течение первых 20 интервалов. Вторая группа образована 225 (11,7%) наблюдениями, имеющими высокую ВСР с последующим ростом (до 60 мс) и затем снижением к 30-му интервалу. Различия ВСР между кластерами значимы во всех первых 30 интервалах (t-Стьюдента от 8,3 до 44,0, р≤0,001). При этом общая вариабельность ЧСС второй группы до 30-го интервала почти в три раза превышает вариабельность первой.

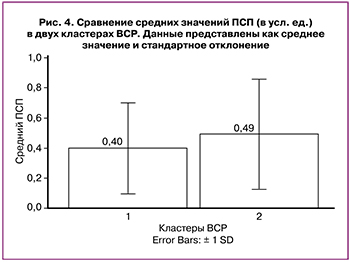

Сравнение выделенных групп по среднему значению ПСП также показало, что, хотя обе группы соответствуют критерию нормы (ПСП≤1,0), вторая группа имеет более высокое значение ПСП (t=4,125, p<0,05; рис. 4).

Сравнение выделенных групп по среднему значению ПСП также показало, что, хотя обе группы соответствуют критерию нормы (ПСП≤1,0), вторая группа имеет более высокое значение ПСП (t=4,125, p<0,05; рис. 4).

Таким образом, анализ 1927 наблюдений достоверно показал наличие двух профилей плодов во время начала регистрации КТГ. В первой группе (habituation) профиль показал закономерное снижение дисперсии интервалов R–R с относительно низким уровнем базальной ЧСС и низким средним уровнем ПСП. Во второй группе (dishabituation) профиль характеризовался высоким уровнем базальной ЧСС и высокой дисперсией интервалов R–R и высокими средними значениями ПСП.

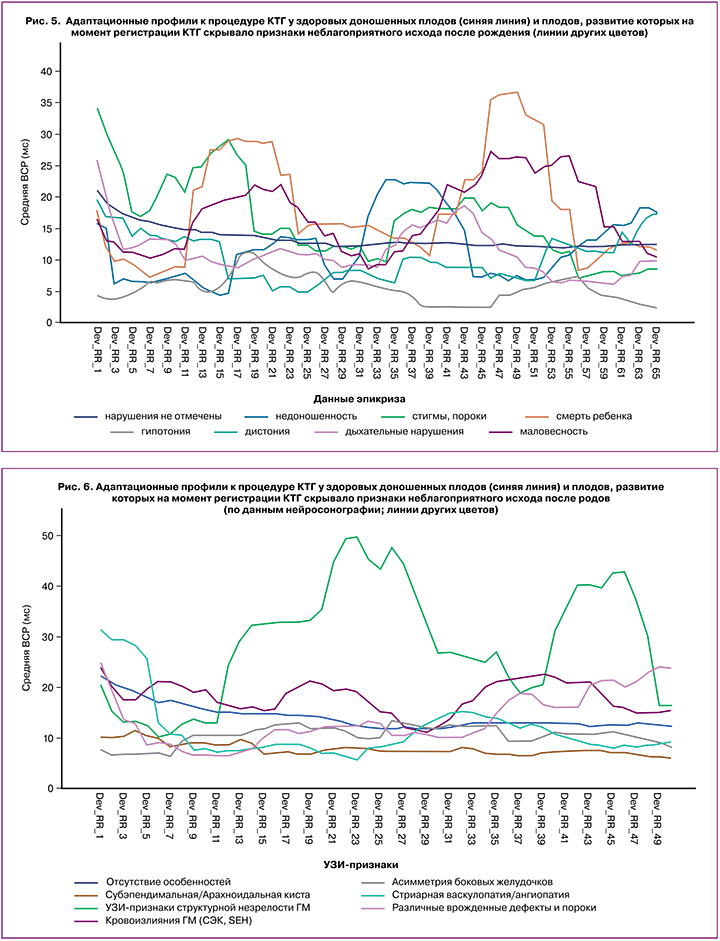

Для оценки практической значимости полученных результатов были проанализированы исходы родов у данных пациенток, всего включено 1195 (62%). При этом только у 42 (3,5%) новорожденных были зафиксированы патология и/или отклонения в развитии. На рисунке 5 показана ВСР плодов, которые после рождения не имели отклонений в развитии, и плодов, рождение которых произошло преждевременно, с пороками развития, антенатальной гибелью, а также имевших осложненное течение раннего неонатального периода. Отмечено также, что профиль ВСР плодов с нормальными значениями нейросонографии после рождения отличается от профиля у плодов, после рождения которых обнаружены изменения в структурах головного мозга (признаки структурной незрелости, кровоизлияний, асимметрии боковых желудочков, субэпендимальных/арахноидальных кист и др.) (рис. 6). Следует предположить, что отличие от адаптационного профиля к процедуре КТГ, свойственного здоровым доношенным плодам, может содержать информацию о вероятности неблагоприятного исхода после рождения.

Таким образом, характер ВСР в начале антенатальной регистрации КТГ может быть использован для прогнозирования развития осложнений в раннем неонатальном периоде. Хотя группа неблагоприятных исходов (n=42) представлена нерепрезентативным количеством наблюдений, можно сделать предварительный вывод о взаимосвязи между dishabituation и наличием нарушений в развитии плода.

Обсуждение

Процедура КТГ остается одним из способов объективной антенатальной оценки состояния плода и ранней предикции нарушений в развитии ребенка после рождения. В данном исследовании показано, что в 3,5% наблюдений при нормальном по данным КТГ состоянии плода родились дети с нарушениями в неонатальном периоде. Полученные результаты позволили обратить внимание на устойчивое повышение ВСР с последующим его снижением на начальном этапе адаптации плода к процедуре КТГ, описание функционального значения которого нам не встретилось. По нашему мнению, в период адаптации плода к процедуре КТГ происходит реорганизация регуляторных систем в направлении стабилизации базального уровня ЧСС по типу habituation (привыкания). В настоящее время этот феномен не учитывается при интерпретации результата тестирования. Однако предполагается, что он несет полезную информацию о состоянии плода [7–9].

Изучение феномена habituation у плодов берет свое начало с Международной конференции по пренатальной психологии, проходившей в Вене в 1971 г., и является одним из признанных подходов к исследованию перинатального развития [10–13]. Почти 50-летний опыт работы в направлении изучения habituation у плодов для оценки функционального состояния центральной нервной системы показывает, что применение виброакустической стимуляции, в ответ на которую получают закономерное уменьшение реакции плода, может стать стандартной процедурой [6]. Вместе с тем невозможно однозначно отделить при виброакустическом стимулировании когнитивное реагирование (частое моргание, поворот головы в сторону раздражителя, открывание рта, выпускание языка, движения щек, движения рук к голове и вытягивание ног) от реакции на стресс у плода. Различия между стрессорным и когнитивным реагированием были отчетливо показаны при изучении анэнцефалии. У таких плодов может наблюдаться нормальная двигательная активность, но при этом – практически полное отсутствие habituation, имеющее важное значение для формирования механизмов обучения и запоминания [14]. Дальнейшее изучение привыкания показало очень высокую чувствительность этого феномена не только к грубым морфологическим нарушениям центральной нервной системы плода, но и к сроку беременности, способу зачатия (естественный или ЭКО), парциальному давлению кислорода [6].

В нашем исследовании виброакустическая стимуляция не использовалась. Однако наблюдалась ответная реакция у плодов по типу habituation в естественных условиях и в привычном для него окружении, что указывает на закономерные изменения ЧСС в процессе адаптации плода к процедуре КТГ [14]. Полученные в настоящем исследовании результаты дают основание предполагать, что ответная реакция по типу habituation на действие раздражителя может реализовываться при строгом соблюдении двух основных условий – при оптимальном базальном уровне ЧСС плода и нейрофизиологической зрелости механизмов, обеспечивающих постоянство гомеостаза.

Заключение

Полученные результаты показали, что оценка ВСР плода в период его адаптации к процедуре КТГ имеет важное значение для оценки его состояния и прогнозирования осложненного течения неонатального периода.