За последние 5 лет в мире в 6 раз возросло число кровоизлияний в головной мозг у пациенток с гипертензивными расстройствами беременности [1]. При определении состояния пациенток с преэклампсией (ПЭ) внимание врачей в основном приковано к двум основным ее симптомам – артериальной гипертензии (АГ) и протеинурии – в то время как проявления неврологического дефицита часто недооцениваются, и это может привести к тяжелым осложнениям [2]. Последствия перенесенной тяжелой ПЭ и эклампсии (Э) проявляются не только в раннем послеродовом периоде, но и в последующие годы жизни пациентки: имеется повышенный риск развития сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, заболеваний почек и органов зрения, сахарного диабета, нарушения памяти [3]. Указанное еще раз подчеркивает необходимость поиска дополнительных максимально объективных методов оценки как изменений в ЦНС, так и тяжести состояния при ПЭ.

Головная боль и зрительные нарушения – наиболее частые жалобы, связанные с поражением центральной нервной системы (ЦНС) при ПЭ, свидетельствующие о высоком риске развития таких тяжелых осложнений как эклампсия, инсульт, кортикальная слепота или отслойка сетчатки, транзиторная ишемическая атака (ТИА), кома. Диагностика причины указанных состояний зачастую бывает затруднена. Объективным методом оценки состояния головного мозга (ГМ) в таких ситуациях может быть магнитно-резонансная томография (МРТ). Показания для проведения МРТ у пациенток с ПЭ четко не сформулированы и в клинической практике в основном используется в случае развития Э, признаках нарушения мозгового кровообращения, изменениях уровня сознания (оглушение, кома).

Цель исследования: оценить перспективу использования магнитно-резонансной томография (МРТ) головного мозга (ГМ) для повышения качества диагностики поражения головного мозга при ПЭ.

Материал и методы исследования

Проведено комплексное ретроспективное исследование 36 пациенток с тяжелой ПЭ, которым в ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ и ПМЦ г. Москвы было проведено МРТ головного мозга. 16 МРТ ГМ проведено во время беременности, 20 – в раннем послеродовом периоде. В исследование были включены беременные и родильницы с ПЭ и жалобами на головную боль. Диагноз ПЭ установлен на основании основных критериев заболевания (АГ и протеинурия), согласно современным клиническим рекомендациям по гипертензивным расстройствам беременности: умеренной ПЭ соответствует АГ повышение систолического артериального давления (САД) до 140–159 и/или диастолического артериального давления (ДАД) до 90–109 мм рт.ст; САД ≥ 160/110 мм рт.ст или ДАД ≥ 110 мм рт.ст. соответствуют тяжелой АГ. Умеренная протеинурия – это уровень белка >0,3 г/24 ч или >0,3 г/л в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов, массивная – >5 г/24 ч или >3 г/л, в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов. Кроме того, при постановке диагноза учитывались дополнительные критерии ПЭ (тромбоцитопения, повышение уровня трансаминаз печени, отеки и др.). Критерием исключения было наличие в анамнезе установленных ранее органических поражений головного мозга по данным МРТ.

Оценивали следующие параметры: возраст; соматический анамнез (исходные цифры АД до беременности, острые и хронические заболевания сердечнососудистой системы, почек, печени, крови, ЦНС, травмы головы); паритет, акушерско-гинекологический анамнез (заболевания органов малого таза, особенности течения предыдущих беременностей и родов); течение данной беременности: осложнения беременности, общая прибавка массы тела; особенности данной госпитализации: срок беременности, общее состояние, жалобы, уровень АД и протеинурии, наличие и выраженность отеков, изменения в результатах лабораторных методов обследования (клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма); УЗИ (фетометрия, допплерометрия); показания для проведения МРТ головного мозга.

Обследование проводили на высокопольном МР-томографе Siemens Magnetom МРТ 1,5Т в режимах FLAIR, DWI, Hemo, T1 и T2. Импульсная последовательность представлена в таблице 1.

Полученные результаты обработаны с использованием пакета прикладной статистики SPSS 24.0 for Mac (SPSS inc., США). Различия частоты встречаемости анализируемого признака (P) считали достоверным при уровне значимости p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение

Возраст пациенток варьировал от 23 до 46 лет. Более трети были старше 35 лет – 14 (38,9%), 30–35 лет – 12 (33,3%), 23–29 лет – 10 (27,8%).

24 (66,7%) были первородящими, повторнородящих – в 2 раза меньше (12 – 33,3%), из их числа почти у половины – 5 (41,7%) предыдущая беременность осложнилась ПЭ.

Соматический анамнез в нашем исследовании был отягощен у каждой второй. Из них характерными были нарушение жирового обмена (НЖО) у 7 (19,4%), артериальная гипертензия (АГ) или гипертоническая болезнь у 6 (16,6%), заболевания мочевыделительной системы (хронический цистит, о. пиелонефрит в анамнезе) у 6 (16,6%), что в 2 раза выше среднепопуляционной.

У 29 (80,6%) умеренная ПЭ диагностирована до данной госпитализации. Срок манифестации симптомов ПЭ был 30–32 недели у 9 (25%), 34–36 недель – 20 (55,6%). Все они получали антигипертензивную терапию и наблюдались амбулаторно.

В последующем пациентки были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с симптомами ПЭ и жалобами на головную боль из приемного (16) или послеродового отделения (20). У одной, поступившей после родов, помимо головной боли отмечалась частичная потеря зрения правым глазом.

Срок беременности на момент госпитализации составил: 34–36,6 недель – у 10, 37–40,6 недель – у 6. В послеродовом периоде пациентки переводились через 12–48 ч. после родоразрешения.

Из 16 беременных на момент поступления в ОРИТ уровень АД был 130/90 – 2, 140–159/100 – 8, 160–180/100–100 – 6. Протеинурия выявлена у 13 из 16: умеренная – 8, массивная – 5. Из дополнительных симптомов ПЭ почти у всех беременных (14 из 16) отмечены отеки ног и кистей; у половины (7) – тромбоцитопения (110–150×109 /л); повышение уровня трансаминаз печени (АЛТ, АСТ) в 2–3 раза – 4. По данным ультразвукового исследования плода и допплерометрии кровотоков в маточно-плацентарном комплексе, задержка роста плода I степени диагностирована у 4, умеренное маловодие – 7, нарушение кровотоков в маточных артериях – 8.

Среди 20 пациенток, поступивших в палату интенсивной терапии после родов, на момент возникновения головной боли уровень АД составил: 130/90 – 2, 140–159/100 – 10, 160–180/100–100 – 8, то есть более чем у половины цифры АД соответствовали умеренной ПЭ. При поступлении в стационар и во время родов, а так же в послеродовом периоде до ухудшения состояния уровень АД у них варьировал от 120/80 до 135/85 мм рт.ст. Протеинурия выявлена у 9: умеренная – 5, массивная – 4. Из дополнительных симптомов ПЭ почти у всех (14 из 16) отмечены отеки ног и кистей; у половины (9) – тромбоцитопения (110–150×109 /л); 4 – повышение уровня трансаминаз печени в 2–3 раза. У 12 роды велись через естественные родовые пути на фоне эпидуральной анестезии, 8 были родоразрешены путем операции кесарева сечения (4 – в плановом порядке, учитывая несостоятельный рубец на матке после операции кесарева сечения, 4 – учитывая острую гипоксию плода в первом периоде родов). Все пациентки получали антигипертензивную терапию в послеродовом периоде, однако, магнезиальная терапия никому из них не проводилась.

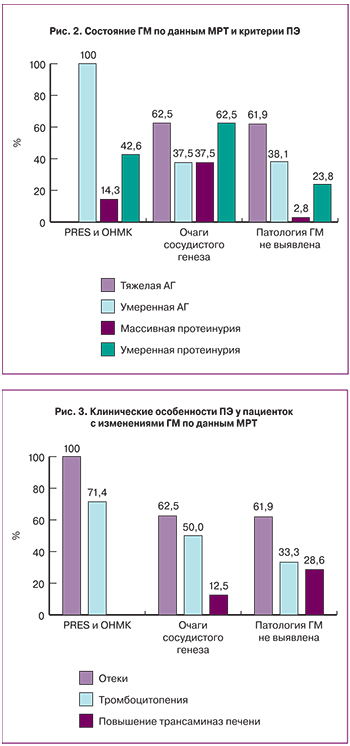

Из вышеуказанного следует, что более чем у половины (24 – 66,7%) ПЭ протекала атипично: уровень АД и протеинурии – «классических» критериев ПЭ – не соответствовал реальной тяжести состояния пациенток (рис. 1), которая была обусловлена их сочетанием с дополнительными критериями (отеки, тромбоцитопения, повышения уровня трансаминаз печени – рис. 2) и признакам поражения ЦНС (головная боль).

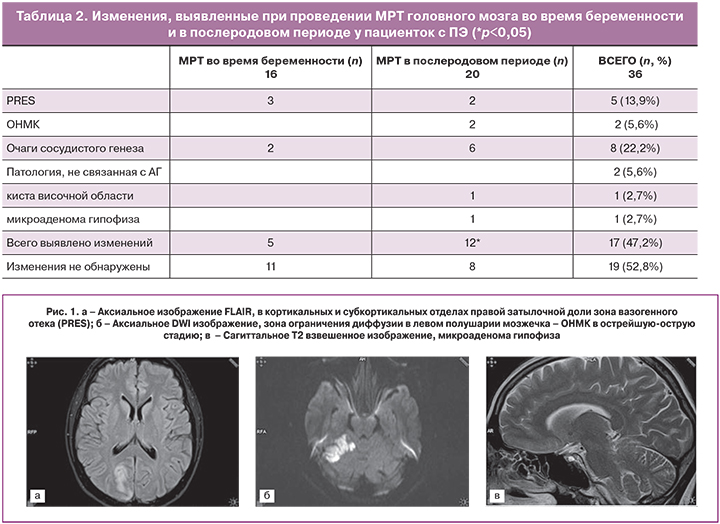

Для объективной оценки состояния ГМ и уточнения тяжести состояния всем было проведено МРТ головного мозга. У 17 (47,2%) диагностированы различные изменения ГМ (табл. 2). У 15 из них (41,7%) выявленная патология связана с АГ: синдром задней обратимой энцефалопатии (PRES) – у 5 (13,9%) (рис. 1а), острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК – рис. 1б ) – 2 (5,6%), очаги сосудистого генеза – 8 (22,2%); у 2 выявленные изменения не связаны с АГ: киста левой височной области – 1 (2,8%), микроаденома гипофиза – 1 (2,8%) (рис. 1в); пациентки направлены к профильным специалистам. У 19 (52,8%) патологических изменений ГМ по данным МРТ выявлено не было.

В таблице представлено распределение результатов МРТ ГМ относительно времени проведения исследования (во время беременности/в послеродовом периоде). Достоверно чаще (p<0,05) изменения по данным МРТ выявлены в послеродовом периоде. Учитывая атипичных характер течения ПЭ у половины пациенток, было уделено особое внимание анализу особенностей течения и проявлений данного заболевания в зависимости от результатов МРТ головного мозга.

PRES, который по результатам нашего исследования выявлен как во время беременности (у 3), так и в послеродовом периоде (у 2), характеризуется обратимой лейкоэнцефалопатией при отсутствии существенной деструкции белого вещества. При отсутствии своевременного лечения, он может привести к отсроченному необратимому повреждению тканей мозга, что подчеркивает необходимость ранней диагностики, определяющей тактику ведения пациентки [4]. Считается, что PRES развивается в ответ на внезапное, резкое повышение АД с последующим нарушением ауторегуляции мозгового кровообращения, в то время как абсолютное значение цифр АД не столь показательно [5], что подтверждается данными нашего исследования (рис. 2). Обращает на себя внимание, что 3 из 5 пациентки с PRES поступали в стационар с первым за время беременности эпизодом подъема АД, а уровень его на момент приступа головной боли варьировал в пределах 130–159/90–100 мм рт.ст., в то время как АД, к которому они адаптированы – 100–110/70 мм рт.ст. Протеинурия отмечена лишь у 2, у всех – умеренная. Из дополнительных критериев ПЭ у всех – отеки голеней и стоп, у 2 из 5 – тромбоцитопения (рис. 3).

PRES, который по результатам нашего исследования выявлен как во время беременности (у 3), так и в послеродовом периоде (у 2), характеризуется обратимой лейкоэнцефалопатией при отсутствии существенной деструкции белого вещества. При отсутствии своевременного лечения, он может привести к отсроченному необратимому повреждению тканей мозга, что подчеркивает необходимость ранней диагностики, определяющей тактику ведения пациентки [4]. Считается, что PRES развивается в ответ на внезапное, резкое повышение АД с последующим нарушением ауторегуляции мозгового кровообращения, в то время как абсолютное значение цифр АД не столь показательно [5], что подтверждается данными нашего исследования (рис. 2). Обращает на себя внимание, что 3 из 5 пациентки с PRES поступали в стационар с первым за время беременности эпизодом подъема АД, а уровень его на момент приступа головной боли варьировал в пределах 130–159/90–100 мм рт.ст., в то время как АД, к которому они адаптированы – 100–110/70 мм рт.ст. Протеинурия отмечена лишь у 2, у всех – умеренная. Из дополнительных критериев ПЭ у всех – отеки голеней и стоп, у 2 из 5 – тромбоцитопения (рис. 3).

Учитывая выявленные изменения, 3 беременных родоразрешены путем операции кесарева сечения в экстренном порядке, 2 родильницы переведены в ОРИТ, то есть результаты МРТ головного мозга позволили уточнить степень тяжести состояния, избежать необоснованного пролонгирования беременности и провести адекватную терапию в послеродовом периоде.

Данные обследований в Nationwide Inpatient Sample женщин в возрасте от 15 до 44 лет свидетельствуют о том, что большинство ОНМК, ассоциированных с беременностью, происходили в послеродовом периоде [5]. В нашем исследовании указанная патология выявлена у 2 пациенток – в послеродовом периоде, при этом у обеих – по геморрагическому типу. Пациентки были госпитализированы в стационар с первым за время беременности эпизодом подъема АД, а уровень его на момент приступа головной боли, который у одной из них сопровождался частичной потерей зрения правым глазом, составил 140–159/100 мм рт.ст. (рис. 2) У обеих выявлена протеинурия: умеренная – 1, массивная – 1, а так же отмечены отеки и тромбоцитопения (рис. 3). Имеются данные литературы о связи ишемического и геморрагического инсультов при ПЭ с PRES, что еще раз указывает на необходимость своевременной диагностики последнего с целью избегания кровоизлияний в головной мозг [6].

Очаги сосудистого генеза, выявленные в нашем исследовании у 2 беременных и 6 родильниц, отражают ишемию тканей ГМ на фоне периодических подъемов АД; у всех 8 пациенток АГ диагностирована до беременности, терапию получали нерегулярно. По данным литературы, выявление таких очагов чаще всего характерно для пациенток с гипертонической болезнью в анамнезе, для гипертонических расстройств беременности, особенно на фоне кризового течения, отсутствия или неадекватной антигипертензивной терапии [7]. Хотя данный вид изменений ГМ не является острым состояние и зачастую протекает бессимптомно, при несвоевременном назначении адекватной антигипертензивной терапии, в зонах ишемии может развиться ОНМК [1, 7].

Всем 8 пациенткам с очагами сосудистого генеза по данным МРТ диагноз ПЭ был выставлен до госпитализации. Симптомы ПЭ впервые отмечены в сроки 30–34,6 недель, а на момент госпитализации длительность течения заболевания составила не менее 4 недель, что и обуславливает выявленные изменения. На момент поступления в стационар уровень АД варьировал в пределах 140–170/100 мм рт.ст., у всех выявлена протеинурия (5 – умеренная, 3 – массивная) (рис. 2). Кроме того, у 5 отмечены отеки, 4 – тромбоцитопения, 2 – повышение трансаминаз печени (рис. 3). МРТ во время беременности в связи с жалобами на головную боль проведено двум из этой группы. Учитывая выявленные изменения и сочетание всех критериев ПЭ, обе беременные были родоразрешены путем операции кесарева сечения. У 6 головная боль впервые отмечена в послеродовом периоде, из них у 2 роды протекали через естественные родовые пути, 4 были родоразрешены путем операции кесарева сечения, учитывая высокие цифры АД в сочетании с другими критериями ПЭ и неэффективностью терапии и получали антигипертензивную терапию в послеродовом периоде.

Таким образом, применение МРТ ГМ дает возможность своевременно выявлять изменения в ЦНС при ПЭ, что способствует выработке адекватной тактике ведения пациентки и снижению тяжелых осложнений, в частности, кровоизлияний в головной мозг.

У 19 изменения ГМ при МРТ не выявлены. Из них 5 МРТ было проведено во время беременности, 14 – после родов. Всех беременных, несмотря на отсутствие изменений ГМ по данным МРТ, родоразрешили путем операции кесарева сечения, учитывая высокие цифры АД при поступлении 155–170/100 мм рт.ст., неэффективность проводимой терапии и различное сочетание АГ с протеинурией (10), отеками (13), тромбоцитопенией (7) и повышением трансаминаз печени (6). У этих пациенток, как правило, выраженность “классических” симптомов ПЭ соответствовала тяжести состояния, что помогло избежать необоснованного пролонгирования беременности. Из 14, которым МРТ было проведено после родов у 12 ПЭ была диагностирована до беременности, они получали антигипертензивную терапию до родов и в послеродовом периоде. Однако им не проводилась магнезиальная терапия, что, вероятно, послужило причиной прогрессирования заболевания и головной боли в послеродовом периоде. Адекватная терапия способствовала стабилизации состояния.

Таким образом, применение МРТ ГМ, наряду с объективной оценкой состояния ЦНС, позволило более точно определить степень тяжести ПЭ, что способствовало проведению своевременного родоразрешения и адекватной терапии.

Выводы

- У пациенток с ПЭ и жалобами на головную боль и/или нарушение зрения в 47,2% по данным МРТ выявлены изменения ГМ; из них 88% обусловлены АГ: PRES (13,9%), ОНМК (5,6%), очаги сосудистого генеза (22,2%).

- Церебральные осложнения ПЭ – PRES и ОНМК – развились при атипичной форме заболевания, когда степень выраженности «классических» симптомов ПЭ не соответствовала тяжести состояния пациентки.

- Данные объективной оценки состояния ГМ способствовали адекватной оценке степени тяжести ПЭ и своевременному родоразрешению, а в послеродовом периоде – адекватной терапии у 41,7%.

- Применение МРТ ГМ у пациенток с ПЭ любой степени тяжести при развитии неврологической симптоматики позволит снизить частоту ее тяжелых осложнений, в частности – кровоизлияний в головной мозг.