Проблема кесарева сечения в современном акушерстве становится все более актуальной не только из-за продолжающегося роста частоты этой операции, но также из-за увеличения числа неблагоприятных отдаленных последствий. [1]. По данным годового отчета ГУЗ Клинический родильный дом № 2 г. Волгограда за 2015 год, элективное кесарево сечение при наличии рубца на матке явилось основанием для вмешательства в 17% всех операций. Кроме того, в плановом порядке прооперировано еще 9% беременных после двух и более кесаревых сечений, а также 9% с признаками несостоятельности рубца по клиническим или ультразвуковым симптомам – итого 35% всех прооперированных в конце беременности. Наибольшее число рождений оперативным путем у одной пациентки в нашей клинике было 7: все дети родились в срок с высокими оценками по шкале Апгар. Тем не менее, отмечено, что риск осложнений прямо пропорционален кратности операций и наиболее высок после 4-й выполненной операции [1].

Одним из таких осложнений может быть разрыв матки [2, 3]. Систематический обзор, сравнивающий исходы вагинальных и оперативных родов у женщин с рубцом на матке, опубликованный еще в 2004 г. [4], показал, что риск разрыва матки при влагалищных родах у беременных с рубцом после одного кесарева сечения статистически недостоверно выше, чем при повторном кесаревом сечении (16.4/1000 против 12,9/1000, 95% ДИ: 0,013, 0,007). В этих случаях большую роль играет ультразвуковое исследование, с помощью которого целесообразно определять толщину миометрия в области рубца в нижнем сегменте матки во время родов [5]. В то же время описаны случаи спонтанного разрыва матки по рубцу в ранние сроки беременности, которые нередко заканчиваются гистерэктомией [6]. Пролонгировать беременность после устранения разрыва матки по рубцу удавалось лишь единицам. В 2016 году в гинекологическом отделении областной клинической больницы № 1 г. Волгограда была выполнена подобная операция с благоприятным исходом для матери и плода. Для того чтобы оценить ее результаты нами был предпринят литературный поиск подобных наблюдений, анализ которых позволяет сделать определенные выводы, полезные для специалистов.

Аргентинские коллеги Palacios Jaraquemada J. с сотрудниками [7] в 2008 году успешно прооперировали пациентку 35 лет в 20 недель беременности после 2 кесаревых сечений, поступившую в стационар в состоянии геморрагического шока в связи с внутрибрюшным кровотечением из спонтанного разрыва матки по рубцу. По данным ультразвукового исследования, выполненного перед операцией, обнаружено, что плод жив и находится в поперченном положении. Его предполагаемая масса была 430 г и соответствовала сроку беременности. Плацента располагалась по передней стенке низко. Родственники пациентки настаивали на сохранении беременности, что послужило поводом для выполнения реконструктивной операции.

Во время лапаротомии обнаружен гемоперитонеум 2000 мл, а кровоточащий сосуд находился под маточно-пузырной складкой справа по краю дефекта (разрыва) миометрия размером 5×4 см, в просвет которого пролабировала плацентарная ткань. Разрыв был ушит циркулярным викриловым 5–0 швом и кровотечение остановлено. Дополнительно наложены 3 шва на перицервикальные слои миометрия, причем лигатура проходила через середину толщи (серозно-мышечные), чтобы не повредить плацентарную ткань или амниотические оболочки. Сверху на швы уложен полусинтетический сетчатый протез в связи с выраженным истончением нижнего сегмента матки. Для уменьшения кровоточивости из мелких сосудов предпузырной и параметральной клетчатки сверху сетчатого протеза уложена гемостатическая сетка из целлюлозы. После завершения реконструкции проведено интраоперационное ультразвуковое исследование с целью исключения ретроплацентарной гематомы, определения целостности амниотических оболочек и сердцебиения плода. В послеоперационном периоде проводилась интенсивная терапия с гемотрансфузией, назначались нифедипин и интравагинальный прогестерон с целью токолиза, а также эноксапарин для профилактики тромбоза. Пациентке проводилось еженедельное ультразвуковое исследование и дважды – магнито-резонансная томография через 6 и 12 недель после операции с целью контроля за возможным рецидивом разрыва. В 34 недели беременности в связи с опасениями спонтанного или бессимптомного расхождения рубца было выполнено плановое родоразрешение путем донного кесарева сечения. Извлечен ребенок массой 1700 г с оценкой по шкале Апгар 7 и 9 баллов, после чего сетчатый протез в нижнем сегменте был удален, а дефект миометрия под ним зашит двухрядным викриловым швом. Операция закончена перевязкой маточных труб.

Второе известное нам наблюдение спонтанного разрыва матки по рубцу во время беременности двойней описано новосибирскими коллегами в журнале Status Presens [8]. Пациентка 38 лет, повторнобеременная, первородящая, забеременела после 5-й попытки ЭКО, выполненного в связи с отсутствием маточных труб (в анамнезе дважды трубная беременность). В 12 недель диагностирована дихориальная диамниотическая двойня, краевое предлежание хориона одного из плодов. В 20 недель в ходе ультразвукового исследования при отсутствии жалоб был обнаружен полный разрыв матки с пролабированием плодных пузырей в брюшную полость. В сроки 20–21 неделя беременности пациентка была прооперирована. Выполнена срединная лапаротомия, вправление плодных пузырей в полость матки. Дефект передней стенки матки длиной 7 см ушит многорядными узловыми викриловыми швами. Во время операции проводился токолиз гексапреналином и интраоперационное ультразвуковое исследование с целью определения сердцебиения плодов. Для профилактики кровотечения использовали транексамовую кислоту однократно. Послеоперационный период протекал гладко. Через 7 недель после операции в ходе очередного ультразвукового исследования выявлены признаки прогрессирующей несостоятельности рубца в виде уменьшения толщины миометрия с 7 до 0,5 мм и появлением симптома «ниши», в связи с чем принято решение о завершении беременности после проведения профилактики респираторного дистресс-синдрома плодов. Кесарево сечение выполнено в 29 недель беременности. После извлечения плодов массой 1440 и 1400 г с оценкой по шкале Апгар 6 и 7 баллов, края рубца были иссечены и рана на матке зашита. Пациентка выписана на 4-е сутки после операции, а дети переведены на 2-й этап выхаживания.

Описание собственного наблюдения

Знакомство с приведенными публикациями редчайших клинических случаев позволило учесть опыт коллег в аналогичной ситуации, с которой пришлось столкнуться авторам данной статьи.

Пациентка 38 лет, повторнобеременная, повторнорожавшая. Первая беременность закончилась операцией кесарева сечения 4 года назад в срок в связи с преждевременным излитием околоплодных вод и незрелой шейкой матки. Несмотря на проводимую индукцию родов окситоцином, матка оставалась инертной. Извлечен ребенок массой 2800 г с оценкой по шкале Апгар 8 баллов. Послеоперационный период протекал без осложнений, выписана на 5-е сутки после родов. Соматически не отягощена. Менструальная функция с 10 лет, менструации по 4 дня через 28 дней, регулярные, умеренные. Полостных операций кроме кесарева сечения не проводилось. Через 2 года после кесарева сечения имела замершую беременность малых сроков, в связи с чем проводилось выскабливание полости матки. Получала противовоспалительную терапию.

Настоящая беременность не планировалась, прегравидарная подготовка не проводилась. В 5–6 недель в связи с наличием болей в гипогастральной области амбулаторно получала спазмолитические средства и прогестерон в виде вагинальных свечей. В 15 недель беременности стала отмечать болезненность по ходу рубца, усиливающуюся при физической нагрузке. Объективно матка соответствовала сроку беременности, была мало возбудима, однако периодически приходила в тонус. При внутреннем исследовании патологических изменений со стороны шейки матки не обнаружено. При ультразвуковом исследовании длина сомкнутой части шейки матки составляла 3,5 см, выявлено наличие истончения рубца по центру на протяжении 1,0 см и симптом «ниши» (рис. 1).

Настоящая беременность не планировалась, прегравидарная подготовка не проводилась. В 5–6 недель в связи с наличием болей в гипогастральной области амбулаторно получала спазмолитические средства и прогестерон в виде вагинальных свечей. В 15 недель беременности стала отмечать болезненность по ходу рубца, усиливающуюся при физической нагрузке. Объективно матка соответствовала сроку беременности, была мало возбудима, однако периодически приходила в тонус. При внутреннем исследовании патологических изменений со стороны шейки матки не обнаружено. При ультразвуковом исследовании длина сомкнутой части шейки матки составляла 3,5 см, выявлено наличие истончения рубца по центру на протяжении 1,0 см и симптом «ниши» (рис. 1).

Учитывая жалобы пациентки на болезненность по ходу рубца, проведено повторное ультразвуковое исследование через неделю. Отмечалась отрицательная динамика: в вышеописанной нише на протяжении 0,8 мм миометрий не визуализировался, отмечалось пролабирование плодных оболочек до стенки мочевого пузыря. Выставлен диагноз: Беременность 15–16 недель, спонтанный разрыв матки по рубцу после кесарева сечения в 2012 году, отягощенный акушерский анамнез.

Понимая реальный риск катастрофы – внутрибрюшного кровотечения или спонтанной амниотомии в брюшную полость, нами принято решение о выполнении реконструктивной операции по восстановлению целостности рубца. Об этом же настойчиво просила и сама пациентка.

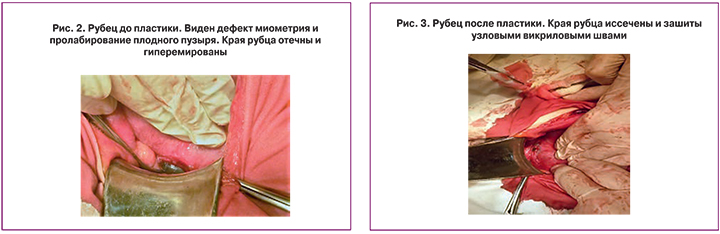

В сроке 16 недель беременности выполнена срединная лапаротомия. При ревизии брюшной полости было обнаружено: рубец прикрыт пузырно-маточной складкой. После вскрытия пузырно-маточной складки рубец стал доступен для осмотра: он оказался разошедшимся в средней трети на протяжении 3–3,5 см, края его были несколько отечными и гиперемированными. В его просвет пролабировал плодный пузырь (рис. 2). Тупфером плодный пузырь был возвращен в полость матки и удерживался таким образом до завершения реконструкции. Разошедшиеся края рубца были иссечены в пределах здоровых тканей (примерно 5 мм), рана на матке зашита двухрядными узловыми викриловыми швами 5–0: первый ряд - через все слои миометрия, второй – мышечно-мышечный (рис. 3). Затем была выполнена перитонизация за счет пузырно-маточной складки.

Операция проходила под эндотрахеальным наркозом, продолжительность ее составила 2 часа. По ходу операции необходимости в проведении токолиза не было. Послеоперационный период протекал гладко. Пациентка получала однократно трамадол 2,0 внутримышечно, а затем ненаркотический анальгетик кетарол 1,0 внутримышечно по одной инъекции в день в течение 3-х дней. В качестве токолитической терапии назначено внутривенное введение 2% раствора сульфата магния 200 мл капельно однократно в течение четырех суток и прогестерон (утрожестан) по 200 мг дважды в день интравагинально до выписки и затем амбулаторно до 34-й недели беременности. Учитывая признаки воспаления краев рубца, проведена антибиотикотерапия цефазолином по 1,0 трижды в день в течение 5 дней. Беременная выписана из больницы на 5-е сутки в удовлетворительном состоянии.

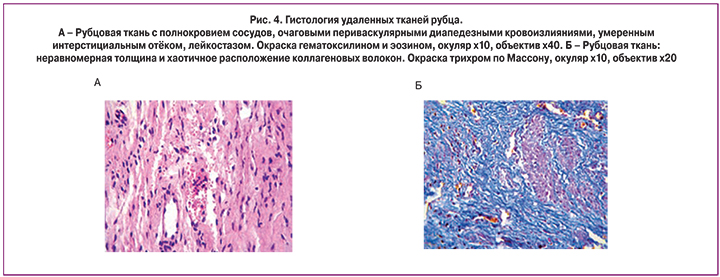

Гистологическое заключение иссеченных тканей рубца указывало на наличие воспалительных изменений в соединительной ткани (полнокровие, отёк и лейкостаз) с наличием неправильно ориентированных коллагеновых волокон (хаотичное расположение), а также их неравномерной толщины (в норме волокна более толстые, имеют примерно одинаковую толщину), что может свидетельствовать о дисплазии соединительной ткани (рис. 4А и Б).

После выписки пациентка находилась под тщательным наблюдением акушера-гинеколога женской консультации. Ей проводилось стандартное динамическое обследование, ультразвуковое исследование 1 раз в 2 недели. Признаков угрозы прерывания беременности и расхождения рубца не возникало.

В 38 недель пациентке в плановом порядке выполнено кесарево сечение. Извлечена девочка массой 2980 г ростом 50 см, с оценкой по шкале Апгар 8 и 9 баллов. Рубец на матке был целым на всем протяжении, хотя отмечалось истончение нижнего сегмента матки до 1 мм (рис. 5). После извлечения ребенка и удаления последа стенка матки восстановлена двухрядным непрерывным викриловым швом. Послеоперационный период протекал гладко, пациентка с ребенком выписана из роддома на 6-е сутки.

В 38 недель пациентке в плановом порядке выполнено кесарево сечение. Извлечена девочка массой 2980 г ростом 50 см, с оценкой по шкале Апгар 8 и 9 баллов. Рубец на матке был целым на всем протяжении, хотя отмечалось истончение нижнего сегмента матки до 1 мм (рис. 5). После извлечения ребенка и удаления последа стенка матки восстановлена двухрядным непрерывным викриловым швом. Послеоперационный период протекал гладко, пациентка с ребенком выписана из роддома на 6-е сутки.

Через 7 месяцев после операции была произведена диагностическая гистероскопия, во время которой дефектов рубца со стороны полости матки не выявлено.

Обсуждение

Разрыв матки по рубцу во время беременности представляет собой жизнеугрожающее состояние, особенно если этот процесс сопровождается внутрибрюшным кровотечением и протрузией содержимого матки в брюшную полость. Причинами этого осложнения могут явиться дефекты выполнения предыдущей операции, эндомиометрит и дисплазия соединительной ткани. Все три приведенных случая подтверждают это заключение, поскольку в анамнезе пациенток были многочисленные вмешательства в полость матки, способствующие развитию и хронизации воспалительного процесса. В связи с редкостью патологии нет четких рекомендаций по оказанию помощи таким пациенткам, особенно если плод сохраняет жизнеспособность.

Общепризнанно, что разрыв матки по рубцу в большей степени напоминает расхождение его краев и редко сопровождается массивным кровотечением из-за скудного кровоснабжения рубцовой ткани. На это может указывать высокий индекс резистентности радиальных артерий нижнего сегмента, что является одним из ультразвуковых симптомов несостоятельности рубца после кесарева сечения [8]. Если образовавшийся дефект прикрыт пузырно-маточной складкой, то по существу только стенка мочевого пузыря удерживает плод в полости матки. В этих условиях повышение возбудимости матки и начавшаяся сократительная деятельность может привести к увеличению расхождения, травме сосудистого пучка, мочевого пузыря или выходу плода в брюшную полоть. Сохранение беременности в таких условиях представляет собой практически невыполнимую задачу, но бывают исключения из правил.

Первое наблюдение, описанное аргентинскими коллегами, оказалось самым сложным из трех, поскольку разрыв матки по рубцу сопровождался травмой плаценты и ее протрузией в образовавшееся отверстие нижнего сегмента, внутрибрюшным кровотечением из-за повреждения сосудов второго порядка, отходящих от а.uterina и шоковым состоянием пациентки. Более того, катастрофа случилась в ночное время и явилась полной неожиданностью для дежурной бригады. Надо отдать должное решимости и мастерству всей врачебной команды, сумевшей быстро разобраться в ситуации, обеспечить организацию высококвалифицированной помощи пациентке и ее ребенку, принять смелое решение устранить дефект и не удалять матку.

В отличие от этого, в двух других наблюдениях дефектный рубец был выявлен до появления клинических симптомов несостоятельности, что позволяло выиграть время для обдумывания ситуации и ускоренной, но не экстренной подготовки к активным действиям. Кроме того, ранняя доклиническая диагностика несостоятельности рубцов, несмотря на значительные размеры дефектов стенки матки (во втором случае – 7 см, в третьем – 3,5 см) позволила избежать более серьезных осложнений и рисков. Следует принять во внимание, что для идентификации состояния рубца не всегда бывает достаточно только ультразвукового исследования, даже на аппарате экспертного класса. Наиболее точные данные можно получить с помощью магнито-резонансной томографии [10].

Что касается реконструкции рубца, то она отличалась во всех трех операциях. В первом случае помимо наложения циркулярного шва, для более надежного закрытия дефекта была использована полусинтетическая сетка. Возможно, поводом для этого было наличие плацентарной ткани в проекции рубца (placenta caesarea), что представляло собой дополнительную угрозу рецидива разрыва. Во время кесарева сечения сетка была удалена, как выполнившая свою функцию. Во втором случае использовались многорядные узловые швы, а в третьем – сначала осуществлено иссечение разошедшихся краев рубца с последующим наложением узловых швов в два этажа. Общим для всех наблюдений было использование надежного синтетического рассасывающегося шовного материалаТ– викрила размером 5-0. Что касается закрытия дефекта на матке, то в литературе имеются также рекомендации использования прядей сальника или синтетической мягкой ткани Goretex и Tachoсomb [7].

Следующий вопрос для дискуссии касается сроков завершения беременности после реконструкции рубца. По-видимому, определяющим является не только и не столько гестационный возраст, свидетельствующий о степени зрелости плода, сколько риск неожиданного или асимптомного рецидива разрыва матки по рубцу. Для минимизации этого риска требуется тщательное динамическое наблюдение за пациенткой с оценкой клинических и ультразвуковых данных. Существенное значение имеют также конкретные обстоятельства: репродуктивный анамнез, причины и характер дефекта, особенности беременности (одно- или многоплодная), техника реконструкции рубца и др. Не вызывает сомнения характер завершения беременности – только кесарево сечение, причем в первом случае оно было выполнено в области дна (донное кесарево), поскольку в нижнем сегменте вхождение в полость матки могло быть затруднено и потребовать более продолжительного времени из-за наличия сетчатого протеза. В случае рассечения реконструированного рубца целесообразно иссечь края раны для лучшего заживления тканей в послеоперационном периоде.

Необходимо отметить, что в литературе имеются сведения о консервативном ведении беременности при асимптомном разрыве матки в случаях, когда дефект нижнего сегмента прикрыт мочевым пузырем [11, 12]. Трудно сказать, что более драматично для пациентки и ее лечащих врачей - наблюдать за развитием событий, «сидя на пороховой бочке» или идти на риск хирургического вмешательства, не имея гарантий благоприятного исхода операции.

Перед тем как запланировать беременность необходимо провести тщательное клиническое и ультразвуковое обследование, включающее контрастную гидросонографию [13] и/или магнито-резонансную томографию.

Оценивая конечный результат каждой из приведенных клинических ситуаций необходимо обратить внимание на большое значение своевременности выявления разрыва (расхождения) рубца. Условия регулярного контроля в программе диспансеризации беременных в двух последних наблюдениях обеспечило диагностику патологии при отсутствии или скудной клинической симптоматике, что не только предотвратило тяжелые осложнения и помогло избежать точки «невозврата», но и позволило в третьем случае довести пациентку до срока доношенной беременности.

Заключение

Таким образом, операции на беременной матке по поводу несостоятельного (разошедшегося) рубца после предшествовавшего кесарева сечения представляют собой новую акушерскую проблему, требующую обсуждения и разработки консервативных и хирургических подходов. Безусловно, для профилактики подобных случаев целесообразно оттачивать технику кесарева сечения, предполагающую разрез матки по Дёрфлеру, тщательное сопоставление краев раны и ушивание ее синтетическим рассасывающимся шовным материалом, надежную перитонизацию. Кроме того, необходимо проводить профилактику эндометрита и рекомендовать пациенткам тщательную контрацепцию до планирования следующей беременности.