Обеспокоенность врачей акушеров-гинекологов увеличивающейся с каждым годом частотой кесарева сечения (КС) вполне обоснована. Принятая в свое время концепция «один раз кесарево – всегда кесарево» привела к тому, что акушерское сообщество столкнулось с новой проблемой – ведения беременности и родов у женщин с двумя и более рубцами на матке. Данная проблема является не только медицинской, но и социально-экономической. По данным клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) (2020), наличие рубца на матке после одного КС не является абсолютным показанием для повторного КС [1]; тем не менее, именно рубец на матке после выполненного КС является лидирующим в структуре показаний к повторному КС [2, 3]. Это ведет к увеличению числа женщин с двумя и более рубцами на матке, планирующих в будущем беременность. Соответственно, становятся неизбежными случаи таких серьезных акушерских осложнений, как беременность в рубце, предлежание и врастание плаценты, гистопатические разрывы матки, акушерские кровотечения, несущие прямую угрозу жизни матери и плода [4–6].

Признанным во всем мире способом снижения частоты повторного КС является ведение родов у женщин с рубцом на матке через естественные родовые пути [7–11]. Одним из главных условий консервативного ведения таких родов является состоятельный рубец на матке. Важна не только его анатомическая состоятельность, но и функциональная. Широко используемая в настоящее время ультразвуковая оценка состоятельности рубца на матке во время беременности дает возможность визуально подтвердить отсутствие дефекта миометрия и измерить его остаточную толщину в зоне рубца. Однако отсутствие признаков несостоятельности рубца на матке по данным ультразвукового исследования (УЗИ) не дает гарантии того, что рубец будет интактен в процессе родов. Ультразвуковая оценка рубца во время беременности играет значимую роль для отбора идеального кандидата на влагалищные роды, но не для прогнозирования их успешного течения [12]. По данным клинических рекомендаций МЗ РФ (2021), толщина нижнего сегмента, измеренная до начала родовой деятельности, не имеет принципиального значения для попытки влагалищных родов и при отсутствии других признаков неполноценности рубца (неравномерное критическое истончение зоны рубца на матке с признаками деформации и явлениями болезненности при надавливании трансвагинальным ультразвуковым датчиком) может не измеряться [7].

Цель настоящего исследования: определить факторы риска влагалищных родов у женщин с рубцом на матке после предшествующего КС на основании анализа клинико-анамнестических данных, характера течения беременности и родов.

Материалы и методы

В исследование включены 40 беременных женщин с рубцом на матке после одного КС. Критериями включения в исследование являлись: одноплодная доношенная беременность, головное предлежание плода, предыдущее КС, проведенное поперечным разрезом в нижнем маточном сегменте, состоятельный рубец на матке по данным УЗИ (согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ, 2021 [7]), локализация плаценты вне рубца на матке, отсутствие сопутствующих показаний для повторного КС, интергенетический интервал более 2 лет, желание женщины родоразрешиться через естественные родовые пути, спонтанное начало родовой деятельности, информированное добровольное согласие на участие в исследовании.

У всех женщин планировалось ведение родов через естественные родовые пути. При поступлении в роддом у всех женщин оценивали состоятельность рубца на матке клинически путем пальпации области послеоперационного рубца и с помощью УЗИ, фиксируя минимальную толщину нижнего сегмента матки в зоне предполагаемого рубца. УЗИ проводили на аппарате VOLUSON E10 с применением конвексного датчика RAB 6-D и вагинального датчика RIC 6-12-D.

При влагалищном осмотре оценивали раскрытие внутреннего зева, степень зрелости шейки матки по шкале Бишоп (1964) в модификации J. Burnett (1966) по следующим параметрам: консистенция шейки матки; длина шейки матки, сглаженность; проходимость цервикального канала, зева; положение шейки матки.

В зависимости от исхода родов пациентки были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 26 женщин, родивших влагалищным путем; 2-ю группу – 14 женщин после КС, у которых интранатально возникли показания для проведения повторного КС. Проведен сравнительный анализ клинико-анамнестических данных женщин, характера течения настоящей беременности и родов.

Статистический анализ

Сбор данных и формирование базы данных проводились при помощи MS Excel 2019 (Microsoft, США). Статистический анализ проводился с использованием программы SPSS Statistics 26.0 (IBM Statistics, США). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному закону распределения с помощью критерия Шапиро–Уилка (так как число исследуемых менее 50 в обеих выборках). Количественные показатели описывались с помощью медианы (Me), нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей [Q1–Q3]. Кроме этого, для каждого количественного параметра вычисляли разницу между 1-й и 2-й группами: =х2-х1, где х1 – показатель в 1-й группе, х2 – показатель во 2-й группе. Для разницы также был рассчитан 95% доверительный интервал (ДИ). Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений (числа человек) и частоты встречаемости (относительное значение, процентные доли, %). Сравнение двух независимых групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при условии равенства дисперсий выполнялось с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Сравнение двух независимых групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна–Уитни для независимых выборок. Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью точного критерия Фишера (при значениях ожидаемого явления менее 10). Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты

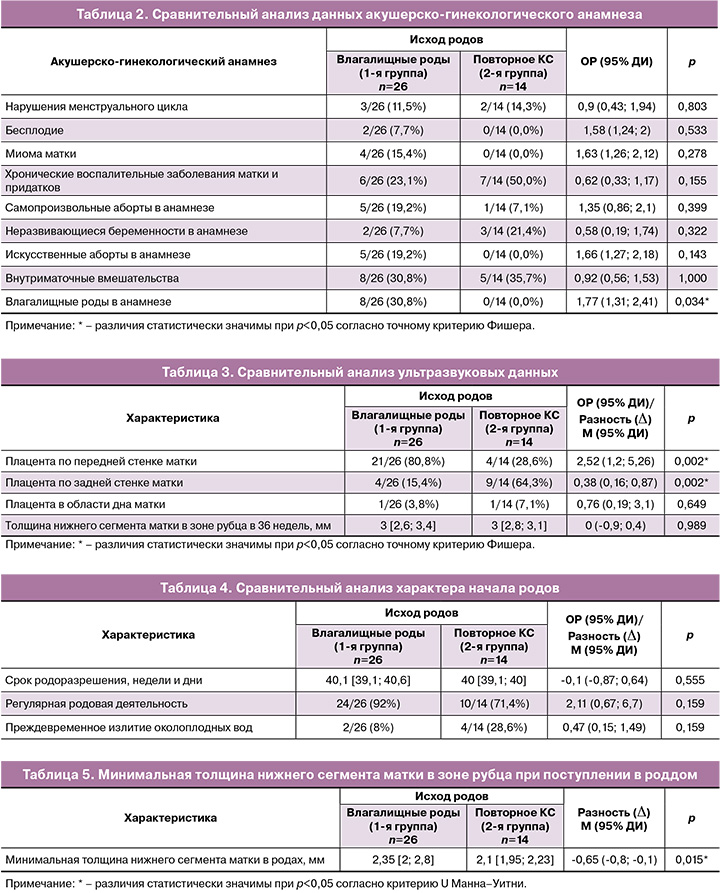

Все женщины были сопоставимы по возрасту, росту, интергенетическому интервалу, исходному индексу массы тела (ИМТ), ИМТ на момент родоразрешения (табл. 1). Возраст женщин 1-й группы составил 32 [30; 33] года, 2-й группы – 30 [28; 33] лет, р=0,318. Рост женщин 1-й группы составил 165 [163; 170,5] см, 2-й группы – 164 [159,5; 168] см, р=0,234. Интергенетический интервал у женщин 1-й группы составил 3,5 [3; 7,2] года, у женщин 2-й группы – 4 [3; 5] года, р=0,761. Исходный ИМТ у женщин 1-й группы – 21 [19,5; 24,3] кг/м2, у женщин 2-й группы – 21,8 [20,3; 24,2] кг/м2, р=0,995. ИМТ на момент родоразрешения у женщин 1-й группы составил 26,3 [23,4; 29] кг/м2, у женщин 2-й группы – 27,3 [25,4; 28] кг/м2, р=0,469. Наибольшая прибавка массы тела во время беременности наблюдалась у женщин с неудачной попыткой влагалищных родов (2-я группа) – 12,5 [11; 16] кг, у женщин 1-й группы – 10 [9; 14] кг, р=0,045.

При анализе акушерско-гинекологического анамнеза у женщин в исследуемых группах не выявлено различий в частоте встречаемости нарушений менструального цикла, бесплодия, миомы матки, наличия хронических воспалительных заболеваний матки и придатков, самопроизвольных абортов, неразвивающихся беременностей, искусственных абортов и внутриматочных вмешательств в анамнезе (табл. 2). Различия выявлены по числу влагалищных родов в анамнезе (до или после первичного КС). В 1-й группе влагалищные роды в анамнезе были почти у трети женщин (8/26, 30,8%), а у пациенток 2-й группы влагалищных родов в анамнезе не было, р<0,05.

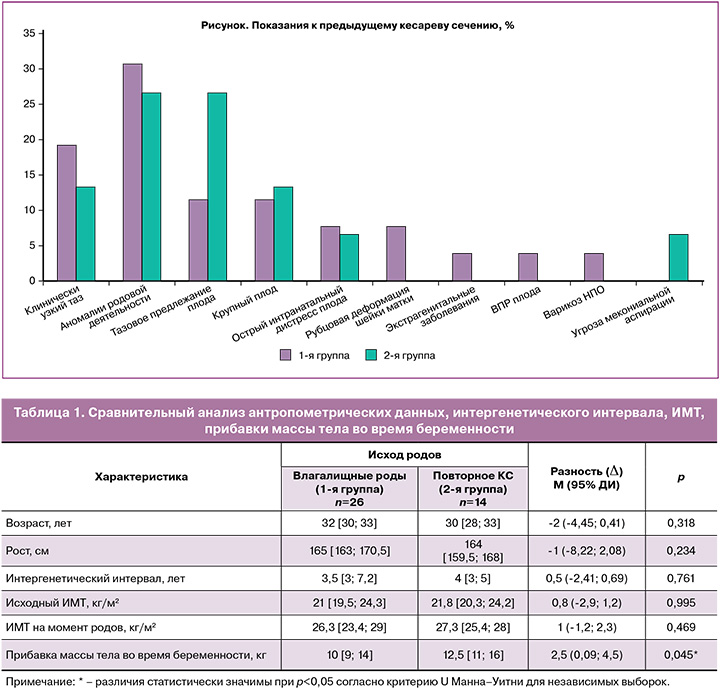

Проанализированы показания к предыдущему КС у пациенток исследуемых групп (рисунок). Клинически узкий таз послужил показанием для проведения первичного КС у 5/26 (19,2%) женщин 1-й группы и у 2/14 (14,3%) женщин 2-й группы, р=1,000; аномалии родовой деятельности – у 8/26 (30,7%) женщин 1-й группы и у 4/14 (28,6%) женщин 2-й группы, р=1,000; тазовое предлежание плода – у 3/26 (11,5%) женщин 1-й группы и у 4/14 (28,6%) женщин 2-й группы, р=0,214; крупный плод – у 3/26 (11,5%) женщин 1-й группы и у 2/14 (14,3%) женщин 2-й группы, р=1,000; острый интранатальный дистресс плода – у 2/26 (7,7%) женщин 1-й группы и у 1/14 (7,1%) женщины 2-й группы, р=1,000.

Среди показаний, встречающихся только у женщин 1-й группы: рубцовая деформация шейки матки – 2/26 (7,7%), р=0,533; заболевание сердечно-сосудистой системы беременной (по заключению кардиолога) – 1/26 (3,9%), р=1,000; врожденные пороки плода – 1/26 (3,9%), р=1,000; варикоз наружных половых органов – 1/26 (3,9%), р=1,000. Среди показаний, встречающихся только у женщин 2-й группы: угроза мекониальной аспирации – 1/14 (7,1%), р=0,350.

У всех пациенток в 36 недель беременности были проанализированы расположение плаценты и минимальная толщина нижнего сегмента матки в зоне рубца (табл. 3). Выявлено, что у женщин 1-й группы плацента чаще располагалась по передней стенке матки – 21/26 (80,8%) по сравнению с ее расположением у женщин 2-й группы – 4/14 (28,6%), р=0,002. У женщин 2-й группы плацента чаще располагалась по задней стенке матки – 9/14 (64,3%) по сравнению с женщинами 1-й группы – 4/26 (15,4%), р=0,004. Расположение плаценты в области дна матки было сопоставимо у женщин 1-й и 2-й групп. Не выявлено различий в минимальной толщине нижнего сегмента матки в зоне рубца у женщин 1-й и 2-й групп – 3 [2,6; 3,4] и 3 [2,8; 3,1] мм соответственно, р=0,989.

Для определения роли инфекционного фактора в неудачной попытке влагалищных родов после КС проанализирована частота инфекционных заболеваний половых путей, острых респираторных заболеваний, частота обострений хронических инфекций во время беременности. Установлено, что инфекционные заболевания половых путей, а также острые респираторные заболевания во время беременности встречались у женщин 1-й и 2-й групп с одинаковой частотой, р1=0,071 и р2=1,000 соответственно. Обострения хронических заболеваний у женщин сопоставляемых групп не выявлено.

Для оценки течения родов проанализированы следующие показатели: срок беременности на момент начала родов, характер начала родов, минимальная толщина нижнего сегмента матки в зоне рубца при поступлении в роддом, степень зрелости шейки матки по шкале Бишоп (1964) в модификации J. Burnett (1966) при поступлении в роддом, раскрытие внутреннего зева при поступлении в роддом, степень раскрытия маточного зева при излитии околоплодных вод, метод обезболивания родов.

Срок гестации на момент начала родовой деятельности у женщин 1-й и 2-й групп был сопоставим – 40 недель 1 день [39,1; 40,6], 40 недель [39,1; 40], р=0,555. С регулярной родовой деятельностью в роддом поступали 24/26 (92%) женщины 1-й группы; у 2/26 (8%) из них отмечалось преждевременное излитие околоплодных вод. Во 2-й группе регулярная родовая деятельность развивалась у 10/14 (71,4%), а преждевременное излитие околоплодных вод состоялось у 4/14 (28,6%) пациенток, р=0,159 (табл. 4).

Минимальная толщина нижнего сегмента матки в зоне рубца по данным УЗИ при поступлении в роддом у женщин 1-й группы была больше по сравнению с женщинами 2-й группы и составила 2,35 [2; 2,8] мм; у женщин во 2-й группе – 2,1 [1,95; 2,23] мм, р=0,015 (табл. 5).

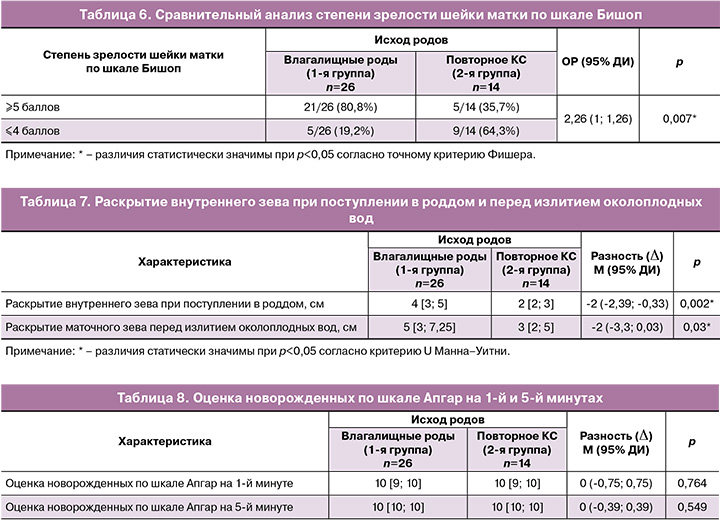

Степень зрелости шейки матки по шкале Бишоп у 21/26 (80,8%) женщины 1-й группы была ≥5 баллов («зрелая» шейка матки), у 5/26 (19,2%) – ≤4 баллов («недостаточно зрелая», «незрелая» шейка матки). У женщин 2-й группы степень зрелости шейки матки по шкале Бишоп ≥5 баллов («зрелая» шейка матки) была у 5/14 (35,7%), ≤4 баллов («недостаточно зрелая», «незрелая» шейка матки) – у 9/14 (64,3%), р=0,007 (табл. 6).

Раскрытие внутреннего зева при поступлении в роддом у женщин 1-й группы было в 2 раза больше по сравнению с женщинами 2-й группы и составило 4 [3; 5] см; у женщин 2-й группы – 2 [2; 3] см, р=0,002. Выявлены различия и в степени раскрытия маточного зева перед излитием околоплодных вод. У женщин 1-й группы околоплодные воды изливались своевременно, раскрытие маточного зева при излитии околоплодных вод составило 5 [3; 7,25] см; у женщин 2-й группы наблюдалось раннее излитие околоплодных вод, раскрытие маточного зева при излитии околоплодных вод составило 3 [2; 5] см, р=0,03 (табл. 7).

Статистически значимых различий в частоте проведения эпидуральной анальгезии в родах у женщин сопоставляемых групп не выявлено: обезболены 19/26 (73,1%) женщин 1-й группы, 9/14 (64,3%) женщин 2-й группы, р=0,720.

Масса тела новорожденных у женщин 1-й группы составила 3580 [3375; 3700] г, у женщин 2-й группы – 3558 [3404; 4032] г, р=0,136. Оценка новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах у женщин 1-й и 2-й групп была сопоставима (табл. 8).

Обсуждение

Неподдельный интерес к теме влагалищного родоразрешения женщин с рубцом на матке после предшествующего КС обусловлен стремлением нивелировать риски, связанные с повторным абдоминальным родоразрешением. При повторном абдоминальном родоразрешении повышены риски ранения смежных органов, развития акушерских кровотечений, тромбоэмболических осложнений, гнойно-септических осложнений, спаечных процессов органов малого таза [2, 7, 12, 13]. Материнская заболеваемость и смертность выше при повторном КС в сравнении с влагалищными родами после КС [7]. При последующих беременностях возрастает риск предлежания и врастания плаценты, беременности в рубце на матке, разрыва матки [4–6]. В связи с этим тактика ведения родов у женщин с рубцом на матке после КС должна определяться после тщательного взвешивания потенциальных преимуществ и рисков как попытки влагалищных родов с рубцом на матке, так и повторного КС. Безусловно, в случае успешных влагалищных родов преимуществ больше, чем рисков, однако реализация только одного и самого главного риска – риска разрыва матки несет прямую угрозу жизни и матери, и плода. Этим и объясняется неоднозначное отношение специалистов к попытке влагалищных родов у женщин с рубцом на матке.

На сегодняшний день широко изучены критерии подбора так называемого, «идеального кандидата» для попытки влагалищных родов после КС, основанные на анамнестических данных и оценке рубца на матке по УЗИ. Состоятельность рубца на матке по УЗИ, определяемая минимальной толщиной нижнего сегмента матки в зоне рубца во время беременности, является одним из критериев при подборе кандидата на попытку влагалищных родов после КС. Несмотря на это, открытым остается вопрос, какую толщину рубца на матке считать границей между нормой и не нормой. На настоящий момент консенсус по этому вопросу так и не достигнут. Бесспорно, ключевая роль принадлежит особенностям репаративного процесса после оперативного вмешательства; именно от того, как заживал рубец, будет зависеть его состоятельность – и морфологическая, и функциональная. В качестве возможного диагностического критерия интенсивности репаративного ангиогенеза Павловой Н.Г. и соавт. были предложены параметры сосудистого сопротивления в радиальных артериях [14]. Однако состоятельный рубец по данным УЗИ, произведенного перед родами, может оказаться несостоятельным в процессе родов. Поэтому актуальными представляются дальнейшее изучение минимальной толщины нижнего сегмента матки в зоне предполагаемого рубца с началом родовой деятельности, а также поиск различных биохимических маркеров морфологической полноценности рубца.

По данным Петровой Л.Е. и соавт. (2012), зрелые мягкие родовые пути являются одним из клинических маркеров морфофункциональной состоятельности рубца на матке после КС, благоприятным фактором в прогнозировании родов через естественные родовые пути [15]. Полученные нами результаты согласуются с данным исследованием.

Заключение

Ведущая роль в прогнозировании неудачной попытки влагалищных родов после КС отводится интранатальным факторам. При функционально полноценном рубце роды начинаются спонтанно с регулярной родовой деятельности при биологической зрелости шейки матки.

Толщина нижнего сегмента матки в зоне рубца при поступлении в роддом ≤2,1 мм, степень зрелости шейки матки по шкале Бишоп ≤5 баллов, раскрытие внутреннего зева при поступлении в роддом ≤2 см, раннее излитие околоплодных вод можно отнести к факторам риска неудачной попытки влагалищных родов после КС.

Выявленные статистически значимые различия в расположении плаценты по данным УЗИ у женщин с удачной и неудачной попыткой влагалищных родов после КС представляют большой научный интерес и требуют дальнейших исследований.