Термин «Дисфункция тазово дна» (ДТД) является собирательным понятием, включающим недержание мочи (НМ), пролапс тазовых органов (ПТО), недержание кала и сексуальную дисфункцию [1].

В популяции распространенность НМ среди женщин составляет 32–64% [2], ПТО — 48–77% [2–5], недержания кала — 0,5–28% [6–8]. Распространенность женских сексуальных расстройств варьирует: нарушение оргазма встречается с частотой 4–24%, недостаточная любрикация — 6–21%, снижение либидо – 10–46%, диспареуния — 3–41% [9].

При этом большинство женщин не обращаются за медицинской помощью [10]. Проблема усугубляется тем, что в стране отсутствуют рекомендации по раннему выявлению ДТД и своевременному консервативному лечению, при этом отечественная медицина ориентирована исключительно на оперативное лечение уже запущенных форм заболевания.

Учитывая, что основной причиной ДТД являются беременность и роды, его проявления имеются уже в этом периоде и с течением времени прогрессируют [10, 11]. Раннее выявление ДТД и проведение консервативных мероприятий способно предотвратить прогрессирование процесса и сохранить качество жизни женщин на долгие годы [12].

Поэтому обратимся к данным литературы, свидетельствующим о частоте заболевания во время беременности, в послеродовом периоде, а также в отдаленные сроки.

ДТД во время беременности и в послеродовом периоде

Анализ 28 рандомизированных клинических исследований показал, что стрессовое НМ во время беременности встречается у 40% (18,6–75%) женщин [13–15]. Гормональные изменения, связанные с беременностью, возрастающее давление матки и веса плода на мышцы тазового дна приводят к снижению их силы и поддерживающей функции, некомпетентности сфинктера уретры. С увеличением срока беременности частота и выраженность НМ увеличиваются (с 19,2% во II триместре до 37,9% в III) [16], что снижает качество жизни беременных женщин. Сила мышц тазового дна уменьшается на 22–35% начиная с 20 недель беременности и продолжается до 6 недель после родов [17]. Через 6–8 недель после родов НМ наблюдается у 14–38% женщин [14, 15].

Связанное с беременностью НМ является фактором повышенного риска недержания в послеродовом периоде и в течение последующей жизни по сравнению с теми, у кого не было НМ во время беременности [13].

Пролапс матки во время беременности, по мнению A. Ammari с соавт. [17], является редким заболеванием, которое может возникнуть в течение беременности или на фоне существовавшего до беременности пролапса с частотой 1 на 10 000–15 000. В литературе имеются описания тяжелых пролапсов у беременных и их коррекции с помощью пессариев [17–19].

В то же время по сведениям Y. Chen с соавт. стадия II ПТО присутствует у 36% беременных на 36–38 неделях гестации [20].

Через 6 недель у 32% женщин после родов через естественные родовые пути и у 35% после кесарева сечения имеет место пролапс (р=0,805) [1].

При оценке стадии пролапса через 3 месяца после родов выявлено 39% женщин с пролапсом в I стадии, еще 17% – во II стадии (всего – 56%) и ни одной – с пролапсом III стадии или выше. II стадия чаще встречается при переднем пролапсе, I – как при центральном, так и других отделов [21].

C. Brincat [22] указывает на низкую частоту недержания кала среди беременных женщин. Однако по данным крупного кросс-секционного исследования его распространенность, наоборот, оказалась высокой – 40,8% (наличие эпизодов в течение 4 недель перед проведением опроса). Не было никаких специфических признаков во время беременности, которые могли бы указать на риск фекального недержания в течение этого периода жизни – возраст (р=0,090), ИМТ (р=0,094), предыдущие роды (p=0,492), триместр беременности (p=0,361) и особенности стула по Шкале Bristol (p=0,388) не имели значения [23, 24].

Половые контакты возобновляют 49,3% женщин в послеродовом периоде [25], при этом 22,2% имеют сексуальные проблемы, в структуре которых – боли во влагалище (62,5%), выделения (18,8%), кровотечения (15,6%). Травмы промежности во время родов не были связаны с задержкой возобновления полового акта (OР=1,08; 95% ДИ: 0,51–2,30). Из тех, кто имел проблемы, только 59,4% обратились за медицинской помощью [25].

Около 29% женщин после вагинальных родов и 37% – после кесарева сечения возобновляют половую жизнь через 4 недели (p=0,280) [26], при этом не отмечается существенных различий между способом родоразрешения и сексуальными функциями.

Женщины, имевшие осложнения во время беременности или во время родов, чаще страдают диспареунией и возобновляют сексуальную активность позже, чем женщины без них [27].

ДТД в течение одного года после родов и в отдаленном периоде

Через 3 месяца после родов у 34–36% женщин имеются симптомы со стороны мочевого пузыря: у 14,1% – стрессовое НМ, у 12,5% – гиперактивность детрузора, у 6% – и то, и другое [21, 28]. Частота НМ не претерпевает существенных изменений в течение последующего года [29].

В первые 12 месяцев послеродового периода распространенность НМ по данным S. Brown с соавт. составляет 47% [30].

Роды через естественные родовые пути независимо связаны со значительным долгосрочным увеличением частоты стрессового НМ, а также с ургентным НМ, независимо от возраста матери или количества родов. Распространенность умеренной и тяжелой степени стрессового и ургентного НМ увеличивается от исходного уровня на 25% при 10-летнем наблюдении (р<0,001). Относительный риск умеренного и тяжелого НМ с поправкой на материнский возраст и паритет значительно увеличивается через 10 лет после первых родов (OР=5,8; 95% ДИ: 1,2–33,7). При многофакторном анализе, скорректированном с учетом возраста и паритета, симптомы стрессового НМ через 9 месяцев и последующие 5 лет независимо связаны с наличием симптомов через 10 лет после родов (OР=13,3; 95% ДИ: 3,9–33,1 и OР=14,1; 95% ДИ: 2,5–18,8 соответственно). Количество вагинальных родов не влияет на риск стрессового или ургентного НМ [31].

К 50 годам НМ наблюдается у 28,6% женщин с предшествующим кесаревым сечением, по сравнению с 30% женщин с предыдущими вагинальными родами с аналогичными показателями умеренного или тяжелого недержания (14,3 против 14,2% соответственно) [32].

По данным E.H. Sze с соавт. 46% женщин имеют ПТО через 36 недель после родов, из них 26% – пролапс II степени [33]. В этом же исследовании оценивалось влияние вагинальных родов на выпадение тазовых органов [33]. По сравнению с нерожавшими женщинами отношение шансов наличия пролапса II степени по POPQ и пролапса III–IV степени, связанного с повторными рождениями, составило 2,95 (95% ДИ: 2,06–4,24) и 1,01 (95% ДИ: 0,40–2,79) соответственно. Распространенность II степени пролапса среди нерожавших и женщин, у которых были одни, двое и трое родов, составляет 25, 50, 66 и 69% соответственно (p<0,001), тогда как имели пролапс III или IV стадии по POPQ только 1–2% (р=0,618). Авторы приходят к выводу, что роды не связаны с тяжелой степенью пролапса, которая, очевидно, имеет иные причины.

Симптомы фекального недержания S. Mørkved с соавт. отмечают у 4,2% женщин после родов [14], S. Brown [30], P. Chiarelli с соавт. [34] – у 15–17% в первые 12 месяцев послеродового периода. Из них недержание твердого стула наблюдается у 2,6% женщин, жидкого – у 4,9%, один или оба этих симптома – у 6,9%. Кроме того, отметили «загрязнения» 10,9% женщин и симптомы «срочного» позыва к дефекации 14,8%. Параллельное НМ и запоры были значительно связаны с недержанием кала [34].

Недержание кала после родов было более распространенным среди женщин, которые испытали эмоциональное или физическое насилие или и то, и другое в течение первых 12 месяцев после родов (18,8 против 11,5% соответственно, OР=1,62; 95% ДИ: 1,05–2,50) [30]. Оперативные роды существенно не влияют на вероятность фекального недержания через три месяца после родов (13,1 против 11,3% – при кесаревом сечении, OР=0,99; 95% ДИ: 0,65–1,53) и 15,0 против 11,3% – при оперативном вагинальном родоразрешении (OР=1,33; 95% ДИ: 0,86–2,07) [35].

Недержание кала чаще наблюдается среди женщин, которые имели разрывы промежности III или IV степени (7,8 против 2,9% без разрывов, OР=2,09; 95% ДИ: 1,40–3,13) [36]. Повреждение анального сфинктера строго и независимо связано с первым рождением (OР=39,2; 95% ДИ: 5,4–282,5), срединной эпизиотомией (OР=9,6; 95% ДИ: 3,2–28,5), применением щипцов (OР=12,3; 95% ДИ: 3,0–0,4) и вакуума (OР=7,4; 95% ДИ: 1,9–28,5), но не с весом ребенка при рождении (4000 г или более: OР=1,4; 95% ДИ: 0,6–3,0) или продолжительностью второго периода родов (1,5 часа или более по сравнению с менее чем 0,5 часа: OР=1,2; 95% ДИ: 0,5–2,7) [36].

43% женщин, имевших недержание кала в первые 3 месяца после родов, также сообщили об этом через 12 лет. Было больше шансов иметь постоянное недержание кала в течение последующих лет жизни у женщин с оперативным родоразрешением с помощью щипцов (OР=2,08; 95% ДИ: 1,53–2,85) и у более тучных женщин (OР=1,52; 95% ДИ: 1,06–2,17) [37].

Послеродовая сексуальная дисфункция в исследованиях M. Dixon с соавт. [38] и C.R. Kline с соавт. [39] оценивалась в диапазоне от 49 до 83%.

Основными категориями сексуальной дисфункции после родов являются: боль (диспареуния, вагинизм и вульводиния) – 51,8%, снижение либидо – 40,9%, оргазмическое расстройство – 22,9% [40, 41].

X.Y. Xu с соавт. [42] сообщают о 70,6% случаях сексуальной дисфункции в первые 3 месяца после родов, со снижением ее частоты до 55,6% в течение 4–6 месяцев и до 34,2% – к концу 6-го месяца. Сообщается о неблагоприятном влиянии эпизиотомии на сексуальную жизнь женщин в течение второго года после родов [43].

По данным метаанализа 2001 г. кесарево сечение не снижает частоту сексуальных расстройств по сравнению с вагинальным родоразрешением (p=0,02) [44]. Эти данные подтверждаются более поздними исследованиями K.J. Buhling с соавт. [45], где показано, что частота случаев стойкой диспареунии была одинаковой при кесаревом сечении и влагалищном родоразрешении без травм (3,5%). Более того, B. Safarinejad с соавт. [13] показали, что женщины после планового кесарева сечения имеют самый высокий индекс сексуальных дисфункций по сравнению с нормальными родами без травм или эпизиотомии.

Грудное вскармливание и использование противозачаточных таблеток, содержащих только гестагены, являются факторами риска сексуальной дисфункции [46–48] вследствие низкого уровня эстрогена и сухости влагалища. К факторам риска относят также отсутствие консультирования и лечения сексуальных расстройств в послеродовом периоде [43, 47].

В последние годы в клиническую практику введен термин «Синдром несостоятельности тазового дна» (СНТД), сутью которого является дефект тазового дна на любом уровне. СНТД развивается в репродуктивном возрасте, проявляясь зиянием половой щели (100%), рецидивирующими дисбиозами влагалища (79%), доброкачественными заболеваниями шейки матки (36%), нарушениями сексуальной функции (26%), манифестируя пролапсами тазовых органов в период пери- и постменопаузы [5].

СНТД у женщин репродуктивного возраста составляет в среднем 36%, в том числе после первых родов – 30,1%, после повторных – 69,9%. 26,3% пациенток, не имевших травм промежности в родах, имеют признаки СНТД. Травмы увеличивают распространенность СНТД: после первых родов в 2 раза, а после повторных – в 3 раза [5].

L.M. Dolan с соавт. [49], изучавшие частоту симптомов ДТД у женщин через 20 лет после первого рождения, выявили их в 62,1% случаев. Проведенный в России опрос здоровых женщин (средний возраст 47,9 года) показал, что симптомы НМ, проявляющиеся единичными эпизодами или имеющие регулярный характер, отмечают 38,6% опрошенных. В возрастной структуре ДТД формируется у 19% женщин до 30 лет, до 50 – у 65% и лишь у 16% – в более позднем возрасте [5].

В первый год после родов 86% женщин посещают врача первичной медико-санитарной помощи хотя бы один раз [50]. Тем не менее, только около четверти спрашивают о НМ, и менее половины – о недержании фекалий. Обсуждение симптомов со специалистами в области здравоохранения наиболее вероятно в первые 3 месяца послеродового периода и случается крайне редко в течение оставшейся части первого постнатального года. Более 70% женщин, сообщивших во время исследования о тяжелом недержании мочи и/или фекалий, не обсуждали эти симптомы с медицинским работником. То есть, большинство женщин не получают адекватного первичного наблюдения и медицинской помощи в первые 12 месяцев после родов.

Исследователи обращают внимание на то, что системы эпиднадзора за здоровьем матери должны включать в себя регулярный опрос о недержании мочи и фекалий [30]. Также должна быть рутинной и оценка сексуальной функции, психического здоровья и качества взаимоотношений [41].

Таким образом, симптомы ДТД имеют место уже во время беременности, по крайней мере, у 40% женщин, которые сохраняются в течение 6–8 недель послеродового периода у большинства из них. Через 1 год после родов частота НМ и ПТО увеличивается на 7–10%, а через 10 лет — на 25% и достигает тех значений, которые указываются в литературе для женщин, обследованных через 10 и более лет после родов (50–77%). Частота сексуальных расстройств коррелирует с вышеуказанными проявлениями ДТД и увеличивается с 20% в послеродовом периоде до 50–80% в отдаленные сроки. Напротив, частота недержания кала уменьшается (с 40% во время беременности до 4–17% — после родов), при этом около половины женщин, имевших этот симптом в первые 3 месяца после родов, отмечают его на протяжении последующих 10 лет. У женщин, перенесших разрывы промежности III–IV степени, частота недержания кала в 2,7 раза выше по сравнению с теми, у кого не было такой травмы.

Данные обстоятельства демонстрируют необходимость проведения скринига для выявления женщин, нуждающихся в проведении лечебно-восстановительных мероприятий, начиная уже с послеродового периода.

Скриниг для выявления факторов риска и симптомов ДТД среди женщин во время беременности и после родов

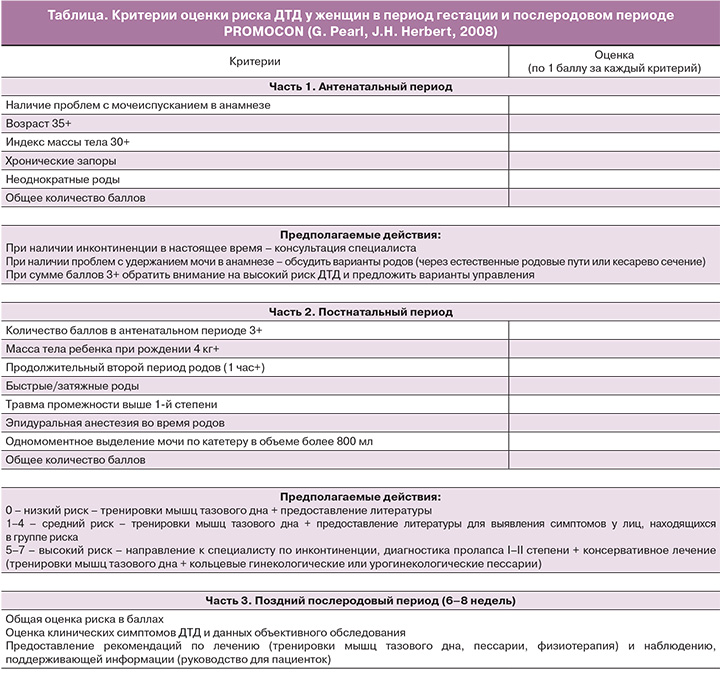

Сотрудниками благотворительной организации PromoCon (Великобритания) был разработан многопрофильный подход к управлению дисфункцией тазового дна, связанного с беременностью и родами [50].

Он включает несколько направлений: использование скринига, обучение врачей и среднего медперсонала, предоставление руководства для пациенток.

Инструмент скринига основан на доступных доказательствах, прост в использовании и состоит из трех частей – списка потенциальных антенатальных (часть 1) и постнатальных (часть 2) факторов риска развития ДТД, оценка которых выражается в баллах, и четких рекомендаций для дальнейших действий (часть 3) (таблица).

Анализ реферальной схемы показал, что инструмент оценки был чрезвычайно успешным в технике правильного отбора женщин, которым необходима медицинская помощь в ближайшее время после родов. Инструмент выступил также в качестве побудительного мотива для обсуждения с женщинами их здоровья.

Обучение специалистов (в том числе среднего звена) проходило в течение нескольких недель в родильных домах, клиниках и дородовых консультациях. Каждый человек посетил одну 90-минутную сессию, которая содержала информацию об анатомии и физиологии тазового дна, симптомах и причинах ДТД, лечении, включая тренировки мышц тазово дна.

Результаты пилотного проекта продемонстрировали, что этот подход был успешным, а также приемлемым для среднего медицинского персонала, в частности для акушерок.

Заключение

Наличие высокого риска ДТД у женщин в период гестации и после родов, констатация у 40% женщин в этот период недержания мочи/кала и пролапса тазовых органов I и II степени свидетельствует о необходимости активного выявления таких женщин с помощью скрининга и оказания им своевременной медицинской помощи.