Макросомия плода – термин, используемый для описания аномально крупного плода (4000 г и более) [1]. Распространенность макросомии плода составляет от 5 до 20% [2], и в последние годы отмечается рост встречаемости данного состояния, что связывают с увеличением частоты материнского ожирения и гестационного сахарного диабета [3]. По данным ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова», частота макросомии плода составляет от 6,5 до 7,5%.

Актуальность изучения макросомии плода обусловлена большой частотой акушерских и неонатальных осложнений [4]. Так, при массе плода 4000 г и более наблюдается двукратное повышение риска кесарева сечения (OR 1,98; 95% CI 1,80–2,18) и трехкратное – при массе плода 4500 г и более (OR 2,55; 95% CI 2,33–2,78). В то же время риск дистоции плечиков составляет OR 9,54 (95% CI 6,76–13,46) при массе плода 4000 г и более и OR 15,64 (95% CI 11,31–21,64) при массе плода 4500 г и более [5].

В современной научной литературе макросомией плода принято считать массу тела при рождении, превышающую 4000 г, независимо от срока беременности [1]. В то же время, учитывая расовые различия, для динамического контроля роста и стандартизированной оценки нормальных и выходящих за референсные значения антропометрических данных рекомендуется применять процентильную шкалу. В связи с этим при массе плода выше 90-го процентиля для каждого срока беременности используют термин «крупный к сроку гестации» [6–8].

В настоящее время индукция родов широко распространена в акушерской практике, так как позволяет снизить частоту неблагоприятных исходов при осложненном течении беременности [9–12].

Вместе с тем вопрос об эффективности индукции родов в снижении частоты акушерских и неонатальных осложнений при макросомии плода остается спорным.

Цель исследования: изучить исходы родов при макросомии плода в зависимости от тактики ведения (выжидательная или преиндукция родов).

Материалы и методы

Исследование было проведено в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Ретроспективно было проанализировано 36 000 историй родов с 2018 по 2022 гг. Данные для исследования были получены из электронной истории родов с января 2018 г. по июнь 2022 г. Во время анализа были использованы следующие данные из историй беременности и родов: особенности течения беременности, родов, состояние новорожденного. В исследование включены женщины, соответствующие определенным критериям.

Критерии включения в исследование: возраст от 18 до 40 лет, самопроизвольно наступившая одноплодная беременность, первые роды, головное предлежание плода, доношенный срок беременности, макросомия плода.

Критериями исключения служили: тяжелая соматическая патология, осложненное течение беременности (преэклампсия, гестационная артериальная гипертензия, гестационный сахарный диабет, нарушение углеводного обмена), плановое кесарево сечение, аномалии развития матки, пороки развития плода, подтвержденные лабораторно признаки внутриутробной инфекции новорожденного.

Всего 626 женщин с макросомией плода соответствовали критериям включения. Первичной точкой исхода служила частота операции кесарева сечения. Вторичные точки: частота влагалищных родоразрешающих операций, частота дистоции плечиков плода, перинатальные исходы.

Все обследованные женщины были разделены на 2 группы: основная группа – женщины с индукцией родов (n=334), группа контроля – выжидательная тактика (n=295).

В основной группе показанием к индукции родов являлась неготовность мягких родовых путей к родам в доношенном сроке беременности у женщин с макросомией плода по данным ультразвукового исследования. Преиндукцию/индукцию родов проводили согласно клиническим рекомендациям «Неудачная попытка стимуляции родов (подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение) 2021 г.» [13]. В группу сравнения вошли беременные, у которых в вышеуказанные сроки была диагностирована макросомия плода, но не предпринимались действия, направленные на преиндукцию/индукцию родов (выжидательная тактика).

В группе индукции родов оценка шейки матки по шкале Бишоп колебалась от 1 до 5 баллов и в среднем составила 4,2 (1,5) балла.

Индукцию родов проводили согласно клиническим рекомендациям [13]. Условием проведения индукции родов являлась оценка шейки матки по шкале Бишоп 8 баллов и более во всех наблюдениях, что позволило произвести амниотомию. Родовозбуждение окситоцином после проведения амниотомии потребовалось в 11% наблюдений (37 женщин), его производили через 4 ч при отсутствии родовой деятельности. Родовозбуждение окситоцином прерывали по достижению активной фазы родов согласно клиническим рекомендациям [13].

Каждая из групп была разделена на 4 подгруппы: 1-я – срок беременности 37–38 недель (n=15 в основной и n=21 в группе контроля), 2-я – срок беременности 39 недель (n=55 и n=91), 3-я – срок беременности 40 недель (n=183 и n=152), 4-я – срок беременности 41 неделя (n=81 и n=31).

Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Статистический анализ

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью статистической программы IBM SPSS Statistics 22 for Windows. Проверку гипотезы о нормальном распределении осуществляли, используя критерий Шапиро–Уилка. При нормальном распределении рассчитывали среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD), использовали t-тест для определения значимости. В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1; Q3). Сравнение двух групп по количественному показателю выполняли с помощью U-критерия Манна–Уитни. Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. Для качественных данных рассчитывали абсолютные и относительные величины, для сравнения групп между собой использовали критерий хи-квадрат Пирсона. Различия между сравниваемыми величинами признавали значимыми при уровне статистической значимости p<0,05.

Результаты

При сравнении исследуемых групп нами не было выявлено различий в возрастных показателях. Средний возраст женщин в основной группе составил 32,6 (2,8) против 32,5 (3,2) года соответственно (р=0,44). Средние значения индекса массы тела женщин также не различались и составили 25,3 (3,9) против 25 (3) кг/м2 соответственно (р=0,58).

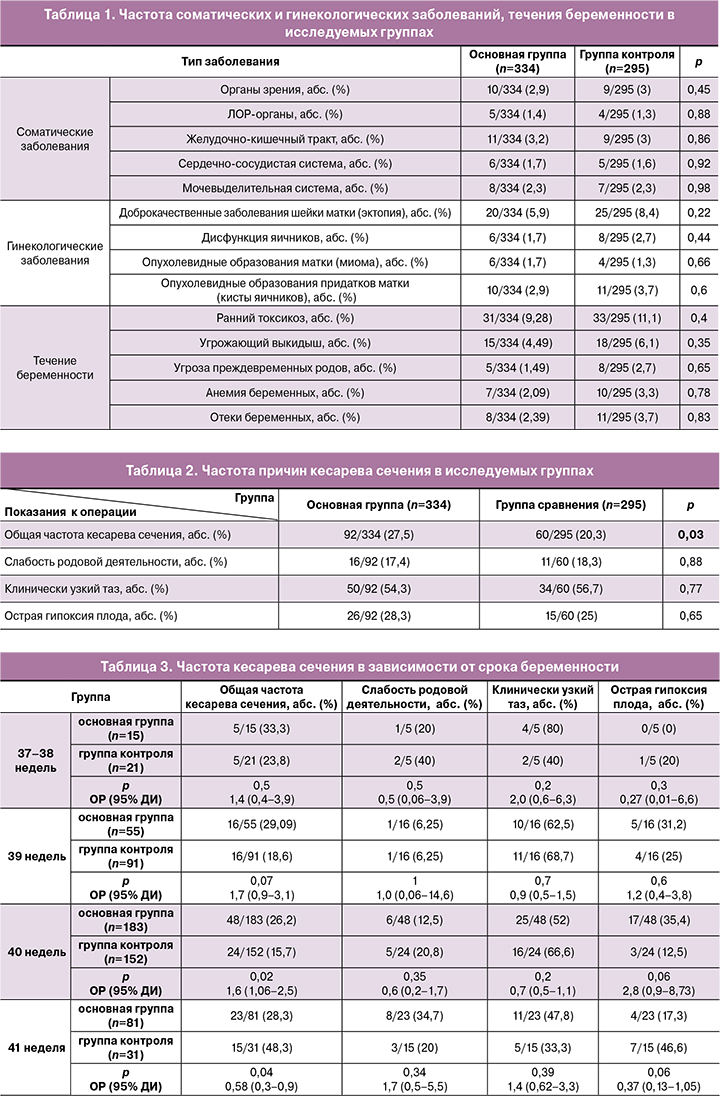

Не было выявлено различий между группами в частоте и структуре соматических заболеваний, данных гинекологического анамнеза и течения беременности, что представлено в таблице 1.

На момент родоразрешения срок беременности составил в основной группе 282,8 (3,8) – 40 недель 2 дня против 280,1 (4,0) – 40 недель 1 день в группе контроля (р<0,001).

В целом частота кесарева сечения в основной группе была значимо выше и составила 92/334 (27,5%) против 60/295 (20,3%) в группе контроля (р=0,03). При этом не было различий в структуре показаний к абдоминальному родоразрешению (табл. 2). В обеих группах в каждом втором случае показанием для операции кесарева сечения был клинически узкий таз, в каждом четвертом – гипоксия плода; реже показанием служила слабость родовой деятельности, не поддающаяся консервативной терапии.

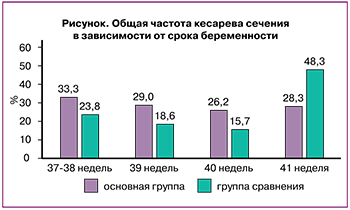

Однако анализ частоты кесарева сечения в зависимости от срока беременности на момент родов выявил принципиальные отличия. Так, полученные результаты показали, что частота операции кесарева сечения при индукции родов в 37–39 недель не отличалась от таковой в группе выжидательной тактики, тогда как в 40 недель она была значимо выше (рисунок). Однако в сроке 41 неделя ситуация изменилась кардинальным образом. Частота кесарева сечения была значимо выше в группе выжидательной тактики. При этом рост частоты произошел за счет показания «острая гипоксия плода» (табл. 3).

Влагалищные родоразрешающие операции реже встречались в группе индукции родов, но разница не достигла статистической значимости – 5/334 (1,4%) против 8/295 (2,7%) соответственно, р=0,28. Дистоция плечиков плода несколько реже встречалась в основной группе, но разница также не была статистически значимой – 1/334 (0,29%) против 1/295 (0,34%) соответственно, р=0,92.

Во всех наблюдениях родились живые дети. Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте значимо не различалась и в основной группе составила 7,88 (0,21) балла против 7,84 (0,27) балла, р=0,66. На 5-й минуте различия между группами также не обнаружены – 8,78 (0,35) против 8,77 (0,36) балла, р=0,99.

Новорожденные с оценкой по шкале Апгар 7 и менее баллов на 1-й минуте незначимо реже рождались в группе с индукцией родов – 33/334 (9,8%) против 32/295 (10,8%), р=0,65, и 7/334 (2,09%) против 7/295 (2,3%), р=0,80 на 5-й минуте.

Оценка антропометрических данных новорожденных не обнаружила различий между группами. Среднее значение массы тела новорожденных в основной группе составило 4209,7 (154,0) г против 4175,9 (113,2) г соответственно, р=0,34. Среднее значение длины тела составило 55,6 (1,33) см против 55,5 (1,17) см соответственно, р=0,31.

Характеристика групп новорожденных в зависимости от срока беременности представлена в таблице 4.

При анализе исходов для новорожденных в исследуемых группах не было выявлено различий в средней оценке по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, антропометрических данных новорожденных.

Обсуждение

В нашем исследовании мы изучили исходы родов у первородящих женщин при макросомии плода в зависимости от тактики ведения (преиндукция/индукция родов или выжидательная).

Кохрановский обзор 2016 г. показал, что индукция родов при подозрении на макросомию не снижает риск кесарева сечения (RR 0,91; 95% CI 0,76–1,09) и оперативных влагалищных родов (RR 0,86; 95% CI 0,65–1,13) [7]. Результаты исследования В.А. Одиноковой и соавт. (2022) показали увеличение частоты кесарева сечения при использовании активной тактики (индукции родов) при сформировавшейся макросомии [14]. По данным Vitner D. et al. (2018), индукция родов в сравнении с выжидательной тактикой не увеличивает частоту кесарева сечения вне зависимости от срока беременности, но индукция, проводимая в сроке после 39 недель, сочеталась с возрастанием ряда материнских и перинатальных осложнений [15].

В нашем исследовании также не обнаружено отличий в частоте кесарева сечения между индукцией родов и выжидательной тактикой. Но этот вывод был справедливым только при сроке от 37 до 39 недель. В сроке 40 недель кесарево сечение реже проводили при выжидательной тактике, тогда как в сроке 41 неделя – при индукции родов. Увеличение частоты кесарева сечения в 41 неделю беременности при выжидательной тактике было обусловлено гипоксией плода, что свидетельствует о протективном эффекте индукции родов.

Нами не было выявлено различий в частоте оперативных влагалищных родов в группах. Похожие данные в своем исследовании приводят Boulvain M. et al., которые показали частоту оперативных влагалищных родов 13 и 17% (RR 0,80; 0,58–1,12) [16].

По данным литературы, частота дистоции плечиков и перелома ключицы встречается реже при использовании индукции родов (RR 0,60; 95% CI 0,37–0,98) [7]. В нашем исследовании не было выявлено различий по данному исходу. Анализ перинатальных исходов также не выявил различий в группах.

Полученные нами данные показали, что при сформировавшейся макросомии плода индукция родов в 37–40 недель беременности не способствует снижению частоты кесарева сечения. Также мы не обнаружили значимого снижения частоты влагалищных родоразрешающих операций. Перинатальные исходы не отличались в группах индукции родов или выжидательной тактики.

Заключение

Таким образом, при сформировавшейся макросомии плода уже поздно рассчитывать на эффективность традиционного подхода к профилактике осложнений путем индукции родов. Следовательно, актуальными являются профилактика макросомии и разработка других подходов к профилактике ее неблагоприятных исходов. В связи с этим представляет интерес определение целесообразности индукции родов в сроки 37–40 недель беременности в группе женщин с «плодом, крупным для срока», но еще не достигшим традиционного критерия макросомии (вес 4000 г). Так как формирование макросомии представляет собой динамический процесс прогрессирующего чрезмерного роста плода, можно предположить, что родоразрешение на 1–2 недели раньше может предупредить рождение ребенка с макросомией и снизить частоту интранатальных осложнений.

Наше исследование имеет ряд ограничений, обусловленных ретроспективным характером дизайна. Во-первых, несмотря на индукцию родов, срок родоразрешения оказался значимо больше в основной группе, что свидетельствует о более благоприятных условиях в группе сравнения. Во-вторых, невозможно было обеспечить полное соблюдение принципа выжидательной тактики, так как сравнение проводили уже по сроку родоразрешения. Более точный результат возможен только в проспективном исследовании, предпочтительно рандомизированном, когда точкой начала отсчета будет срок включения в исследование. Тогда с момента включения будет проведено разделение на группу, в которой немедленно будет начат процесс индукции родов, и группу выжидательной тактики, которая будет продолжать беременность до спонтанного родоразрешения в другие сроки.

Таким образом, актуальным является продолжение исследований, направленных на решение задачи профилактики макросомии плода и ассоциированных с ней осложнений.