Гестационный сахарный диабет (ГСД) подразумевает наличие различных патологических состояний, вероятно, имевшихся до наступления беременности, доминирующим признаком которых является гипергликемия, влияющая не только на течение и исходы беременности, но и на качество последующей жизни женщины и ее ребенка [1–3]. Именно поэтому гипергликемию во время беременности ВОЗ и FIGO выделили в категорию особо важных нозологических состояний с длительным «шлейфом» неблагоприятных последствий для женщины, составляющих для ее ребенка биологическую основу развития различных заболеваний.

Согласно данным Государственного регистра сахарного диабета, распространенность ГСД в России составляет 8–9%, в то время как по данным международных исследований, около 17% всех беременностей осложняется ГСД и наблюдается тенденция к росту заболеваемости [4–5].

Цель исследования – изучение клинико-анамнестических факторов риска развития ГСД у беременных.

Материалы и методы

Проведено одномоментное сравнительное исследование, в котором было обследовано 220 женщин. Пациентки были разделены на 2 группы и подгруппы: I группу составили 118 пациенток с ГСД, IA подгруппу – 94 пациентки с ГСД на диетотерапии, IВ подгруппу – 24 пациентки с ГСД на инсулинотерапии, II группу – 102 соматически здоровых беременных с неотягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом.

У всех пациенток в сравнительном аспекте были изучены возраст, перенесенные соматические и гинекологические заболевания, оперативные вмешательства, акушерский анамнез. Проанализированы течение данной беременности, показатели перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) и динамика роста плодов по ультразвуковым параметрам фетометрии.

Критериями включения в I группу явились: одноплодная спонтанно наступившая беременность и ГСД, подтвержденный ПГТТ. Критериями включения во II группу были: одноплодная, спонтанно наступившая беременность с нормальными показателями ПГТТ. У всех пациенток было получено информированное согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения явились: многоплодная беременность, наступление беременности в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, структурные и хромосомные аномалии, тяжелая экстрагенитальная патология, сахарный диабет I и II типов, нарушение углеводного и жирового обмена, аутоиммунные, онкологические заболевания, врожденные пороки развития плода.

Статистический анализ

Статистическая обработка полученных данных была выполнена c использованием программы IPM SРSS Statistics, версия 22. Описания количественного параметра были представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения М (SD). Для анализа количественных данных применяли методы параметрической статистики (t-критерий Стьюдента) при нормальном распределении данных при оценке межгрупповых различий. При отсутствии нормального распределения данных применялись методы непараметрической статистики – U-критерий Манна–Уитни для двух групп. Для сравнения групп по качественным бинарным признакам использовали метод χ2, если одно из значений было менее 5, то применяли точный метод Фишера. Статистически значимыми считались различия при вероятности ошибки p<0,05.

Результаты исследования

Возраст обследованных женщин колебался в пределах от 20 до 43 лет и составил в среднем 31,8 (4,56) года: в I группе – 33,15 (4,65) года, в IА подгруппе – 33,5 (4,5) года, в IВ подгруппе – 32,8 (4,8) года, в группе контроля (II группе) – 30,1 (4,4) года. Пациентки в возрасте 32–37 лет статистически значимо чаще встречались в группе с ГСД (43,2%) по сравнению с контрольной группой (р=0,0001).

Индекс массы тела (ИМТ) составил в I группе 22,11±0,27, в IA подгруппе – 21,98±0,32, в IB подгруппе – 22,58±0,54, во II группе – 20,89±0,26. ИМТ пациенток с ГСД был выше в сравнении с контрольной группой (р=0,03); наибольшее значение ИМТ отмечалось в IВ подгруппе (р=0,01).

Сравнительный анализ наследственной отягощенности показал, что у пациенток с ГСД артериальная гипертензия среди родственников 1-й линии родства статистически значимо чаще встречалась в сравнении с пациентками контрольной группы (р=0,0001). В семьях пациенток с ГСД статистически значимо чаще встречались инфаркты миокарда (р=0,007) и инсульты (р=0,034) в сравнении с контрольной группой. Частота сахарного диабета 2-го типа была выше у пациенток с ГСД (р=0,004), особенно у пациенток IB подгруппы (р=0,001). Сахарный диабет 1 типа также статистически значимо чаще встречался в IВ подгруппе – 12,5% (р=0,016). Эти данные свидетельствуют о роли генетического фактора в развитии ГСД.

Анализ соматического анамнеза показал, что патология желудочно-кишечного тракта была статистически значимо выше в IB подгруппе в сравнении с IА подгруппой (р=0,03), а частота заболеваний сердечно-сосудистой системы (пролапс митрального клапана, артериальная гипертензия, варикозное расширение вен) среди беременных с ГСД была статистически значимо выше в сравнении с контрольной группой (р=0,03).

Сравнительный анализ особенностей становления и характера менструальной функции выявил статистически значимо более ранний возраст менархе у беременных I группы (р=0,006).

При изучении гинекологического анамнеза только миома матки статистически значимо чаще встречалась в группе с ГСД (I группа) (р=0,001) по сравнению с группой контроля, а внутригрупповой анализ показал, что миома матки была статистически значимо чаще в IА подгруппе (р=0,0001). Частота бесплодия отмечалась в 2 раза чаще (12,5%) в IВ подгруппе (р=0,041) по сравнению с подгруппой IА. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) отмечался чаще в IВ подгруппе (8,3%) по сравнению с подгруппой IА (1%) (р=0,034).

Анализ репродуктивного анамнеза обследованных женщин показал, что частота повторнобеременных женщин была статистически значимо выше в I группе (73,7%) по сравнению со II группой (56,9%) (р=0,009). Частота первородящих пациенток была значимо выше в I группе (40,7%) по сравнению cо II группой (14,6%) (р=0,001), а при внутригрупповом анализе данный показатель был выше в IА подгруппе (45,7%) в сравнении с IВ подгруппой (20,8%) (р=0,027).

При анализе особенностей течения предыдущей беременности частота ГСД оказалась статистически значимо выше у пациенток с ГСД по сравнению с контролем (р=0,013), а при внутригрупповом анализе данный показатель был выше у пациенток IВ подгруппы (р=0,01). Таким образом, каждая последующая беременность осложнялась повторным развитием ГСД, требующим назначения инсулинотерапии.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что пациентки с ГСД достоверно чаще имели отягощенный семейный и акушерский анамнез. Кроме того, у пациенток с ГСД были выше ИМТ, а также отягощенность по наличию сахарного диабета среди ближайших родственников. Также среди этой группы беременных отмечалась более высокая частота СПКЯ, бесплодия и ГСД в анамнезе.

При изучении особенностей течения I триместра беременности у обследованных женщин угроза прерывания беременности чаще наблюдалась в группе с ГСД (20,3%) по сравнению с контрольной группой (4,9%) (р=0,001), а при внутригрупповом анализе этот показатель был выше в IВ подгруппе (25%) по сравнению с IА подгруппой и II группой (р=0,003), что было статистически значимо. Кроме того, гормональная поддержка чаще назначалась в I группе (18,6%) по сравнению с II группой (5,9%), что также оказалось статистически значимым различием (р=0,005).

Ранний токсикоз беременных несколько чаще отмечался у пациенток IB подгруппы (41,7%), в то время как частота этого осложнения в IA подгруппе и в контрольной группе была практически одинаковой (33,0 и 36,3% соответственно), хотя значимых различий не было получено.

При анализе особенностей течения II триместра беременности угроза прерывания беременности (23,4%) (р=0,001), истмико-цервикальная недостаточность (7,4%) (р=0,033) и, как следствие, ее хирургическая коррекция (6,4%) (р=0,042) и/или установка акушерского пессария (4,2%) (р=0,039) значимо чаще наблюдались у пациенток с ГСД IA подгруппы. Статистически значимых различий между подгруппами с ГСД в частоте анемии, отеков беременных, дисбиотических нарушений влагалищной микробиоты отмечено не было.

При проведении ПГТТ у 82 из 220 (37,3%) беременных уровень глюкозы натощак в венозной плазме крови составил ≥5,1 ммоль/л, что соответствует критериям постановки диагноза ГСД; впоследствии 24 из их числа (29,3%) потребовалось назначение инсулинотерапии. При дальнейшем проведении нагрузочного теста у 21 из 138 (15,2%) беременных отмечалось повышение уровня глюкозы крови во второй точке (через 1 ч), 3 из них впоследствии потребовалась инсулинотерапия. У 23 из 138 (16,7%) беременных имело место повышение уровня глюкозы крови в третьей точке (через 2 ч), двум из которых в дальнейшем была назначена инсулинотерапия. У 9 женщин гипергликемия отмечалась во 2-й и в 3-й точках, одной из них была назначена инсулинотерапия. Уровень глюкозы крови статистически значимо различался между подгруппами. Так, у пациенток в IВ подгруппе уровень гликемии имел более высокие цифры во всех трех точках ПГТТ по сравнению с IА подгруппой, где значимо выше был только третий показатель уровня глюкозы крови, который составил 8,63 ммоль/л (0,26) (р=0,001). Инсулинотерапия назначалась эндокринологами; срок беременности при этом составил 29,7 (0,6) недели.

Таким образом, инсулинотерапия (подгруппа IB) была назначена 24 из 82 беременных с ГСД (29,3%), из их числа – в подавляющем большинстве случаев (n=20) беременным с повышением уровня тощаковой глюкозы и неэффективностью диетотерапии (83,3%), 2 – в связи с повышением уровня глюкозы во 2-й точке (8,3%), 1 – в 3-й точке (4,15%), 1 – во 2-й и 3-й точках (4,15%).

Анализ результатов ПГГТ свидетельствует о важной роли тощаковой гипергликемии у беременных, являющейся наиболее частой причиной назначения инсулинотерапии.

Обобщенные данные результатов ПГГТ представлены в таблице 1.

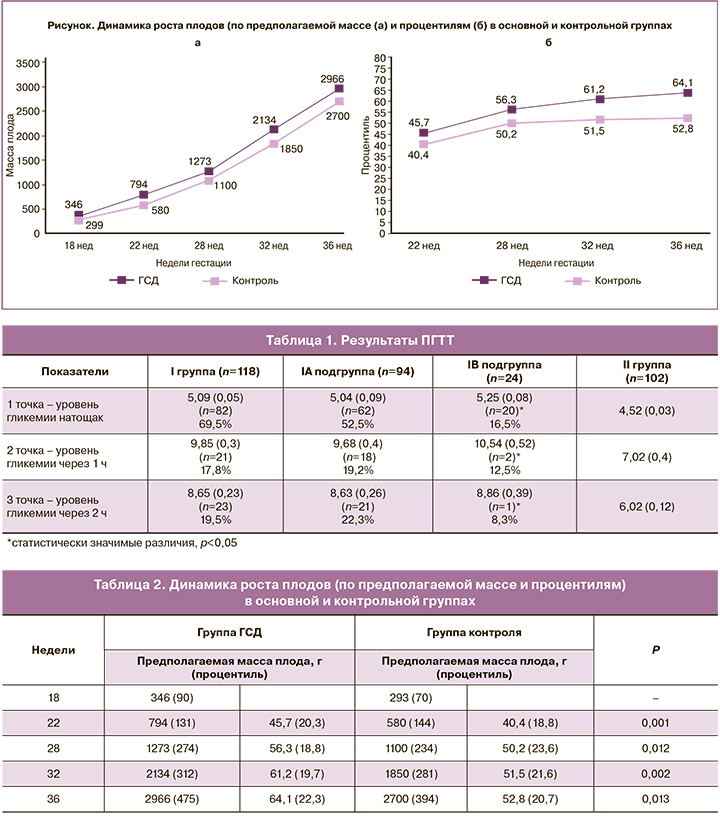

Сравнительный анализ течения III триместра беременности выявил сопоставимую частоту анемии, бессимптомной бактериурии, много-, маловодия, острых респираторных заболеваний между группами. Угрожающие преждевременные роды статистически значимо чаще отмечались в I группе (11,9%) (р=0,001); в IВ подгруппе – 16,7% (р=0,004), статистически значимо чаще по сравнению с контролем. Дисбиоз влагалища статистически значимо чаще отмечался в группе с ГСД (р=0,004) по сравнению с контролем, что, в свою очередь, еще раз доказывает более выраженную подверженность пациенток с ГСД дисбиотическим процессам. Гипертензивные расстройства беременных, а именно гестационная артериальная гипертензия, наблюдались только среди 5 беременных IA подгруппы (5,3%). Отечный синдром отмечался у 11 из 94 беременных IA подгруппы и у 4 из 24 беременных IB подгруппы и по частоте статистически между подгруппами не различался (р=0,5). Однако при сравнении с контрольной группой, в которой у 4 из 102 беременных отмечались отеки, различие оказалось статистически значимым (р=0,0286). Преэклампсия не была выявлена ни у одной беременной из обследованных групп. Макросомия плода отмечалась у 5 беременных с ГСД из IA подгруппы и у 1 – из IB подгруппы (4,2%) (р=0,048). Предполагаемая масса плода варьировала от 4003,0 до 4614,0 г и соответствовала 95 процентилю по данным ультразвуковой фетометрии. Фетопатия имела место лишь у одной пациентки с ГСД, находившейся на инсулинотерапии (4,2%); она проявлялась двухконтурностью головки плода, утолщением подкожно-жирового слоя, выраженным многоводием. Анализ динамики роста плодов по ультразвуковым параметрам представлен на рисунке и в табл. 2, где показано, что уже с 18 недель беременности у пациенток с ГСД начинается тенденция к более высоким показателям массы плода и, соответственно, процентильным значениям.

Обсуждение

ГСД является важной медико-социальной глобальной проблемой в акушерской практике, которая может иметь краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья матери и ребенка [6–10]. Проведенное нами исследование позволило установить многофакторность данного осложнения беременности. Большинство женщин с ГСД находились в возрасте 26–37 лет (79,6%).

В нашем исследовании при анализе наследственности было выявлено, что пациентки с ГСД чаще имели отягощенность по сахарному диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, что согласуется с зарубежными публикациями о том, что отягощенность по сахарному диабету 2 типа в 2 раза повышает риск развития ГСД [2, 5].

Нами показана более выраженная подверженность дисбиотическим процессам влагалища (р=0,004) пациенток с ГСД.

Представленные результаты ПГГТ о важной роли тощаковой гипергликемии у беременных, являющейся наиболее частой причиной назначения инсулинотерапии, доказывают целесообразность соответствующего обследования до наступления и/или в ранние сроки беременности.

Согласно полученным результатам ультразвуковой фетометрии, уже с 18 недель беременности у пациенток с ГСД начинается тенденция к более высоким показателям массы плода и, соответственно, процентильным значениям.

Полученные нами данные о статистически большем индексе массы тела в группе пациенток с ГСД по сравнению с контрольной группой согласуются с литературными данными о роли избыточного веса как фактора риска развития ГСД [11–12], равно как и раннего токсикоза беременных, сопровождающегося метаболическими расстройствами [1], который также чаще отмечался у беременных с ГСД.

Заключение

Таким образом, ГСД является клинически значимым мультифакториальным заболеванием, течение которого зависит от своевременного выявления данной патологии при беременности и своевременного назначения комплексного лечения. Анализ клинико-анамнестических особенностей пациенток указывает на его предотвратимость в ряде случаев. Вместе с тем комплексное изучение этой проблемы позволит разработать подходы к профилактике до беременности.