Вопросы охраны материнства и детства в современном мире являются одними из приоритетных направлений медицины [1, 2]. Неблагоприятная демографическая ситуация в нашей стране и нарастающее количество потерь желанных беременностей обусловливают как медицинскую, так и социальную значимость проблемы [3]. В структуре невынашивания одно из главных мест занимает неразвивающаяся беременность (НБ), частота которой остается стабильно высокой [4, 5]. Многочисленные работы рассматривают НБ как мультифакторное заболевание, причины которого тесно связаны с эндокринологическими, иммунологическими, цитогенетическими, морфофункциональными, инфекционными и другими факторами [6]. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования, до 57% причин НБ остаются неизвестными. Заключение COGI (2006, Куала-Лумпур) указывает на непременное наличие эндометрита после любой НБ и необходимость его лечения, но до настоящего времени нет патогенетически обоснованной терапии. Структурно-функциональная неполноценность эндометрия в зоне имплантации может быть одним из патогенетических факторов возникновения НБ [7].

Согласно заключению XVIII Всемирного конгресса акушеров-гинекологов (FIGO, 2006), диагноз «хронический эндометрит» (ХЭ) следует ставить всем женщинам после перенесенной НБ, не проводя при этом дополнительных обследований. Опасность ХЭ заключена в том, что его длительное течение без адекватной терапии неминуемо влечет за собой склеротическое повреждение экстрацеллюлярного матрикса, изменение ангиоархитектоники ткани и последующую ишемию эндометрия. В условиях неадекватной персистирующей воспалительной реакции при ХЭ страдает и рецепторный аппарат эндометрия, нарушая его подготовку к процессу имплантации и прикрепления плодного яйца к эндометрию, что заканчивается его отторжением [8]. Последствиями могут быть: привычное невынашивание, бесплодие, неудачные попытки ЭКО, различные осложнения беременности и родов, гиперпластические процессы эндометрия, хроническая тазовая боль [9, 10].

В настоящее время общепринятой тактикой в лечении хронического эндометрита является комплексный подход. Сущность первого этапа заключается в элиминации микробного или вирусного возбудителя [11]. Тактика терапии на втором этапе определяется особенностями морфологической картины эндометрия – интенсивностью воспалительных реакций, обширностью склеротических процессов, наличием атрофической формы хронического эндометрита [12].

В клинических рекомендациях (протокол №16, 2015) антибактериальная терапия при специфическом процессе назначается согласно результатам бактериологического исследования по утвержденным схемам лечения заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) (КП утвержденных Экспертной комиссией, протокол №10 от 4 июля 2014 г.), а при неспецифическом – коротким курсом препаратами широкого спектра перед лечебно-диагностическими внутриматочными манипуляциями, а также перед переносом эмбриона при программе ЭКО. Эти данные согласуются с исследованиями E. Puente и соавт. (2020) о бессимптомном присутствии до 12 различных типов бактерий в 95% биопсий эндометрия [13]. В то же время, согласно результатам рандомизированных исследований, не найдено значительного эффекта антибактериальной терапии при хроническом эндометрите, поэтому нет необходимости в ее рутинном применении (Клинический протокол диагностики и лечения хронических воспалительных болезней матки, 2015). Эффективность терапии ХЭ не превышает 67% [14].

Большое значение в настоящее время придается локальным и системным иммунологическим нарушениям в генезе ХЭ, ослаблению компенсаторно-защитных механизмов, торможению процессов тканевой регенерации [15]. Так называемый «синдром регенераторной дистрофии эндометрия», связанный с аутоиммунной агрессией, по определению требует назначения других методов коррекции, не требующих назначения антибиотиков [16, 17]. Особое внимание уделяется применению иммунокорригирующей терапии [1, 2]. Остаются открытыми вопросы: какие иммунотропные препараты наиболее целесообразно применять в комплексной терапии и каковы критерии назначения этих препаратов.

Цель исследования: оценить эффективность системной энзимотерапии ХЭ после НБ на основании морфологических и иммуногистохимических исследований.

Материалы и методы

В исследование были включены 37 женщин репродуктивного возраста с диагностированной неразвивающейся беременностью, поступивших в гинекологическое отделение на артифициальный аборт.

Критерии включения: женщины репродуктивного возраста с НБ, подтвержденной при УЗИ, и отсутствие показаний для антибактериальной терапии по результатам микробиологического исследования. Критерии исключения: возраст пациенток менее 22 и более 40 лет; сопутствующие или перенесенные гинекологические, онкологические и аутоиммунные заболевания: аутоиммунный тиреоидит, антифосфолипидный синдром, сахарный диабет, вирусный гепатит.

После инструментального прерывания НБ 30 пациенток получали реабилитационное лечение лекарственным препаратом «Вобэнзим», который назначался по 5 таблеток 3 раза в день в течение 28 дней. 7 женщин получали свечи с индометацином – 1 свеча 1 раз в день в течение 10 дней.

Перед началом лечения всеми пациентками было подписано добровольное согласие на предложенную терапию, обследование и обработку персональных данных.

Ультразвуковое исследование выполняли с использованием вагинального датчика в режиме «серой шкалы». Диагноз НБ при поступлении был установлен на основании результатов ультразвукового исследования (отсутствие эмбриона при размерах плодного яйца 18 мм и более при трансвагинальном сканировании и 25 мм и более при трансабдоминальном сканировании, отсутствие сердцебиения эмбриона с копчико-теменным размером 5 мм и более).

Забор морфологического материала до начала терапии проводили во время хирургического опорожнения полости матки.

Учитывая, что все исследуемые женщины планировали следующую беременность, с целью оценки эффективности проведенной терапии однократно проводили аспирационную биопсию на 12–13-й день после окончания менструации следующего цикла после опорожнения полости матки.

Для морфологической оценки биоптаты фиксировались в 10% нейтральном формалине, заливались в парафин по общепринятой методике. Серийные парафиновые срезы окрашивались гематоксилином и эозином по Ван Гизону. Для иммуногистохимических реакций в парафиновых срезах проводили выявление антигенов иммунопероксидазным методом двойных антител с авидин-биотиновой меткой (Janice A., 1983) по общей методике.

Исследование выполнено в соответствии с научными и этическими принципами (заседание научно-технического совета ФГБУЗ ЦКБ РАН №52 от 24.04.2017).

Результаты

Средний возраст пациенток в момент обследования составил 31,4 (4,6) год, возраст начала половой жизни – 19,0 (1,9) лет. Каждая вторая состояла в гражданском браке. Соматические заболевания выявлены у 91,8% женщин: у каждой 4-й – цистит, у каждой 5-й – гастрит, у каждой 6–7-й – пиелонефрит. Заболеваниями щитовидной железы страдали 13,4% пациенток. На одну пациентку с НБ приходилось 1,2 гинекологических заболевания. Преимущество составляли доброкачественные заболевания шейки матки и воспалительные заболевания органов малого таза. Среднее количество родов составило 0,4 (0,2). Интересно отметить, что из каждых 3 беременностей 1 прерывалась инструментальным абортом.

Таким образом, подводя итог анализа анамнестических данных обследованных пациенток, важно отметить, что факторами риска НБ являются: возраст беременной более 30 лет, соматическая отягощенность (болезни мочевыводящей системы, щитовидной железы), высокая частота самопроизвольных выкидышей и хронических воспалительных заболеваний органов малого таза.

При морфологическом исследовании эндометрия у всех 37 пациенток оценивали: стадию гестации, состояние гравидарного эндометрия и децидуальной ткани, воспалительную инфильтрацию, склероз, состояние ворсин хориона.

При НБ раннего срока плодное яйцо содержало бессосудистые ворсины хориона с дисциркуляторными расстройствами, лимфогистиоцитарной очаговой инфильтрацией и очагами некроза (рис. 1).

В эндометрии отмечались регрессивные изменения в сочетании с диффузной и очаговой лимфогистиоцитарной инфильтрацией с примесью плазматических клеток (рис. 2), а в отдельных случаях с образованием лимфоидных фолликулов, имелись также небольшие очаги склероза стромы со склерозированными сосудами.

В эндометрии отмечались регрессивные изменения в сочетании с диффузной и очаговой лимфогистиоцитарной инфильтрацией с примесью плазматических клеток (рис. 2), а в отдельных случаях с образованием лимфоидных фолликулов, имелись также небольшие очаги склероза стромы со склерозированными сосудами.

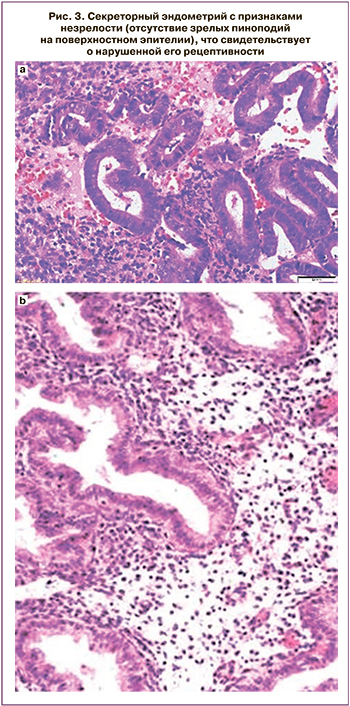

При морфологическом исследовании эндометрия у женщин после реабилитационной терапии препаратом «Вобэнзим» обнаруживались фрагменты пролиферативного и секреторного эндометрия. Секреторный эндометрий встречался чаще (у 73,3% женщин), чем пролиферативный (у 26,7% женщин). Признаков воспаления не обнаружено. Однако секреторный эндометрий имел явные признаки незрелости ввиду ановуляторного цикла (рис. 3).

Таким образом, в группе пациенток, получавших в комплексе реабилитационной терапии «Вобэнзим», индифферентный эндометрий выявлен у 4 (6,7%), пролиферативные изменения – у каждой 3-й, в то время как секреторные изменения – у каждой 2-й пациентки после НБ.

В контрольной группе у 46,6% пациенток в динамике была выявлена III стадия обратного развития эндометрия, эндометрий в фазе пролиферации и секреции не был выявлен.

При гистохимическом исследовании до начала реабилитационной терапии у всех 37 пациенток с ХЭ после НБ отмечен низкий уровень экспрессии ER- и PR-рецепторов как в эпителии желез, так и в стромальных клетках. В количественном выражении экспрессия рецепторов к прогестерону обнаруживалась в большем числе клеток, чем экспрессия рецепторов к эстрогенам. Соотношение стероидных рецепторов ER/PR в эпителии составило 0,31. Соотношение ER/PR в клетках стромы – 0,10. Наличие в эндометрии изменений в соотношении стероидных рецепторов свидетельствовало прежде всего о дисфункциональных нарушениях тканевой рецепции на фоне хронического воспаления.

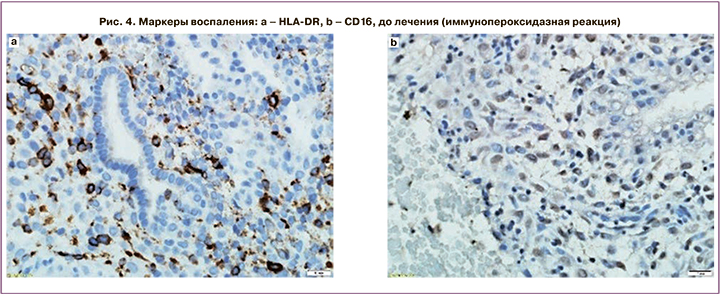

Нами оценен экспрессирующий маркер активации HLA-DR, участвующий в распознавании антигена, а также количество клеток с CD16 и CD20. Количество клеток, экспрессирующих CD16, CD20 и HLA-DR, от 0 до 10 в поле зрения в строме свидетельствовало о наличии аутоиммунного хронического эндометрита, а количество клеток, экспрессирующих HLA-DR, – 25 и выше – о его обострении (рис. 4), также выявлена низкая экспрессия VEGF как в строме (0,57), так и в эпителии желез (0,57). На наличие ХЭ после НБ указывало снижение митотической активности клеток эпителия желез и клеток стромы эндометрия, т.е. уменьшение экспрессии Ki-67 до 0,42 в строме и до 0 – в эпителии. Деление клеток в присутствии эпидермального фактора роста происходит быстрее, чем без него. В наших исследованиях EGF в строме составил 0,92, а в эпителии – 0,52.

Т.е. у женщин с гистологически подтвержденным диагнозом «хронический эндометрит» после НБ снижалась экспрессия эпидермального фактора роста, индуцирующего пролиферацию клеток эпителия, стромы и эндотелия сосудов.

Поле реабилитационной терапии были высокими уровни ER- и PR-рецепторов как в эпителии желез, так и в стромальных клетках по сравнению с контрольной группой. Соотношение стероидных рецепторов ER/PR в эпителии составило 1,0, что значительно отличалось от значений в эндометрии женщин контрольной группы – 0,31.

Количество клеток, экспрессирующих CD16, CD20 и HLA-DR, от 0 до 10 в поле зрения в строме и эпителии свидетельствует об отсутствии воспалительной реакции после лечения. Что касается экспрессии VEGF, Ki67 и EGF в эпителии, то выявлена максимальная экспрессия VEGF, что соответствовало периоду наибольшей пролиферативной активности эндометриальных клеток и усилению ангиогенных свойств эндометрия (рис. 5).

Экспрессия Ki67, отражающая величину пролиферативного пула, выявлена при лечении препаратом «Вобэнзим» после инструментального опорожнения полости матки. Что касается белка, стимулирующего клеточный рост и клеточную дифференцировку эпителиального покрова с помощью рецептора эпидермального фактора роста (EGF), то в наших исследованиях данный маркер был наиболее выраженным после реабилитационных мероприятий, что подтверждало индуцирующую пролиферацию клеток эпителия, стромы и эндотелия сосудов.

В контрольной группе при морфологическом исследовании определялись фрагменты переходного эндометрия с признаками обратного развития III стадии с мелкими очагами сохранившейся децидуальной реакции стромы с очаговыми лимфогистиоцитарными инфильтратами и мелкими фокусами склероза. Иммуногистохимическое исследование также подтверждает сохранение у пациенток признаков хронического воспаления с повышенной экспрессией маркеров хронического эндометрита – HA-DR, CD16, CD20. При этом отмечены отсутствие экспрессии ER, PR, LIF и умеренная экспрессия TGFb.

Обсуждение

Таким образом, морфологические (сочетание склеротических изменений стромы, склероза сосудов и лимфогистиоцитарные инфильтраты) и иммуногистохимические (повреждение рецепторного аппарата эндометрия вследствие воспалительного процесса) исследования позволяли поставить диагноз ХЭ, а также наметить лечение с целью восстановления нормальной гравидарной трансформации эндометрия.

В работах отечественных и зарубежных авторов показано, что хронический эндометрит характеризует комплекс иммуноморфологических изменений [18]. Иммуногистохимическое исследование у всех 30 женщин, получивших реабилитационную терапию ХЭ препаратом «Вобэнзим» после НБ, показало более высокие уровни экспрессии ER- и PR-рецепторов и их соотношения (в эпителии составило 1,07).

Согласно данным литературы [18], макрофаги обеспечивают жизнеспособность клеток эндотелия через секрецию сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) – регулятора ангиогенеза, который, в свою очередь, повышает пролиферативную активность эндотелиальных клеток и сосудистую проницаемость. В наших исследованиях отмечалась максимальная экспрессия VEGF (регулятора ангиогенеза), что свидетельствовало о высокой пролиферативной активности эндотелиальных клеток. Учитывая, что продукцию VEGF регулируют стероидные гормоны, не исключено, что он является одним из медиаторов половых стероидов в эндометрии [18].

Полученные нами результаты морфологических и иммуногистохимических исследований показали, что препарат «Вобэнзим» устраняет морфологические признаки воспаления, о чем свидетельствует снижение экспрессии HLA-DR и исчезновение в строме CD16, CD20. Белок Ki 67 определяется во всех фазах митоза и отражает величину пролиферативного пула [19]. В наших исследованиях отмечен выраженный эффект Ki67 на регенерацию, дифференцировку клеток эндометрия, о чем свидетельствовали не только морфологические, но и иммуногистохимические показатели – высокая экспрессия Ki67 в ткани эндометрия после лечения.

Заключение

Подводя итоги наблюдения, мы пришли к следующим выводам:

- основные эффекты лекарственного препарата системной энзимотерапии «Вобэнзим» – противовоспалительный и иммуномодулирующий;

- комплекс реабилитационных мероприятий с включением препарата «Вобэнзим» способствует нивелированию морфологических признаков хронического воспаления в эндометрии, о чем свидетельствует снижение экспрессии HLA-DR и исчезновение в строме CD16, CD20, NK-лимфоцитов и В-лимфоцитов. При контрольном обследовании по морфологическим и иммуногистохимическим изменениям подтверждены фаза пролиферации и секреторные изменения эндометрия (увеличение экспрессии ER, PR, Ki67);

- лекарственный препарат «Вобэнзим», обладая противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, способствует нормализации процессов регенерации и дифференцировки клеток эндометрия.