Острая печеночная недостаточность в акушерстве постоянно привлекает к себе внимание исследователей различных специальностей, что обусловлено тяжелыми последствиями данной патологии для матери и плода [1]. Острая печеночная недостаточность у беременных и родильниц в большинстве случаев обусловлена острой жировой дистрофией печени, HELLP-синдромом, а также последствиями септического и геморрагического шока [1, 2]. Одним из наиболее грозных осложнений гестации с преимущественным поражением печени является HELLP-синдром – вариант тромботической микроангиопатии, клинически проявляющийся свободным гемолизом в сыворотке крови и моче, повышением уровней печеночных ферментов, тромбоцитопенией [3]. Артериолярные и капиллярные тромбозы, лежащие в основе патогенеза тромботической микроангиопатии, приводят к отложению фибрина в печеночных синусах, стенозированию печеночной артерии и, как следствие, снижению портального кровотока и ишемическому повреждению органа [3, 4]. Таким образом, в печени происходят серьезные морфологические изменения, которые приводят к нарушению ее функции и определяют исход и отдаленные последствия перенесенного HELLP-синдрома.

Высокая частота состояния «near miss», а также летальных исходов на фоне тяжелой преэклампсии (ПЭ) и HELLP-синдрома обусловлена молниеносным развитием данного осложнения, быстро прогрессирующей печеночной недостаточностью, а также запоздалой диагностикой и недооценкой степени тяжести состояния женщины [4, 5].

Медикаментозная терапия и методы детоксикации при развившейся печеночной недостаточности на фоне ПЭ и HELLP-синдрома не обладают доказанной эффективностью, поэтому акушерская тактика в данной ситуации заключается в своевременном родоразрешении, в связи с чем необходимо своевременное выявление малейших клинических и лабораторных проявлений поражения печени у беременных.

Известно, что золотым стандартом диагностики степени поражения печени является биопсия; однако данная методика ограничена в применении у беременных из-за возможных технических сложностей при проведении процедуры и риска внутрибрюшного кровотечения [6].

Актуальным направлением на сегодняшний день является поиск новых неинвазивных тестов, легко применимых и безопасных в рутинной акушерской практике, позволяющих оценить как функциональные, так и структурные изменения органа. Одним из таких тестов является «Фибротест» (Biopredictive, Франция) – тест, основанный на определении в сыворотке крови непрямых биохимических маркеров фиброза печени, отражающий наличие и степень выраженности морфологических изменений печеночной ткани [7, 8]. В своем исследовании мы оценили возможность применения данного метода у беременных женщин с осложненным течением гестации.

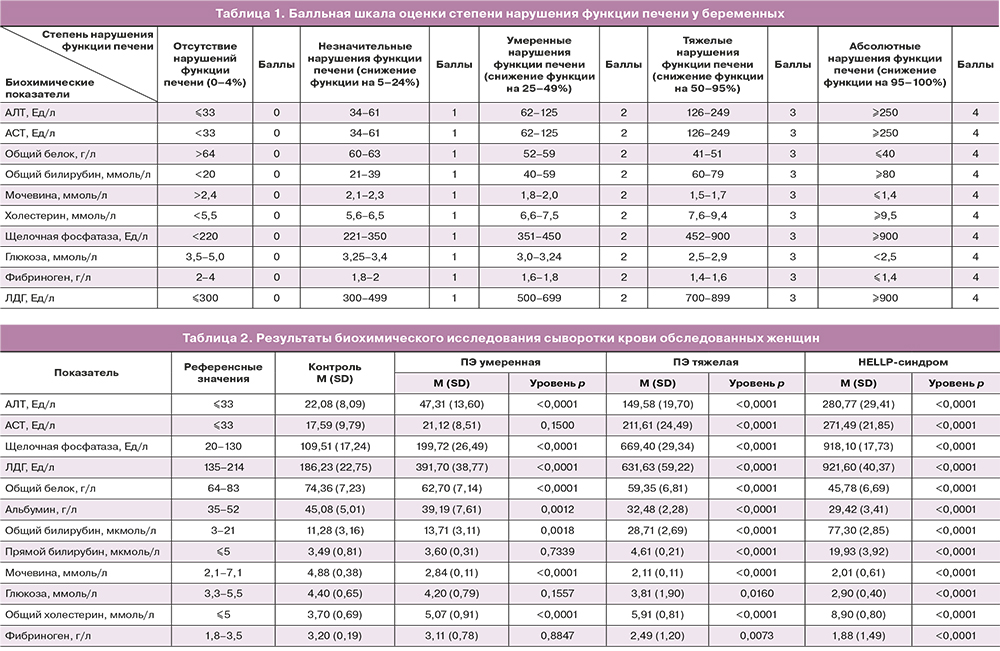

Функцию печени принято оценивать на основании биохимических показателей-маркеров цитолитического, холестатического синдрома, а также синдрома печеночноклеточной недостаточности. До сих пор ведется поиск наиболее чувствительных маркеров печеночной дисфункции. В нашем исследовании для наиболее полной, комплексной оценки функции печени мы предлагаем разработанную нами балльную шкалу на основании 10 биохимических показателей сыворотки крови, наиболее полно отражающих участие печени во всех обменных процессах.

Цель исследования: разработать комплексную неинвазивную диагностику поражения печени у беременных.

Материалы и методы

На базе родильного дома при ГКБ им. С.С. Юдина проведено комплексное проспективное обследование 117 беременных женщин в период с 2019 по 2020 гг.

Беременные с ПЭ и HELLP-синдромом составили основную группу (n=77), которая на основании критериев клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2016 г. «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия», была подразделена на 3 подгруппы: 1-я – с умеренной ПЭ (n=38), 2-я – с тяжелой ПЭ (n=27), 3-я – с HELLP-синдромом (n=12).

Группу контроля составили женщины с физиологическим течением беременности (n=40).

Наличие заболеваний печени и гепатобилиарной системы, существовавших до беременности, являлось обязательным критерием исключения из исследования.

При анализе среднего возраста пациенток и среднего гестационного срока на момент исследования не было выявлено статистически значимых отличий между пациентками основной и контрольной групп.

Все беременные прошли комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследования, согласно Приказу Минздрава России от 01.11.2012 г. №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология”» (ред. от 17.01.2014 г.).

Функциональное состояние печени традиционно оценивалось при помощи развернутого биохимического исследования сыворотки крови на основные маркеры-показатели дисфункции печени. С целью оценки белковосинтетической функции печени оценивались концентрации в сыворотке общего белка, альбумина, фибриногена. Участие в углеводном и жировом обмене оценивали с помощью определения глюкозы, мочевины, общего холестерина. По уровню печеночных трансаминаз оценивали функцию печени в процессах транс- и дезаминирования. О повреждении мембран и внутриклеточных структур гепатоцитов судили на основании определения трансаминаз, щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), общего и непрямого билирубина.

На основании комплексного биохимического исследования крови нами составлена балльная система, позволяющая оценить функцию печени по шкале от отсутствия нарушений до абсолютных нарушений функции печени (табл. 1). Деление по степени дисфункции печени мы осуществляли на основании Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (ВOЗ, 2001) [9], в которой снижение функции opгана на 0–4% соответствует отсутствию наpушений, снижение функции на 5–24% – незначительным наpушениям, снижение функции на 25–49% – умеpенным нарушениям, на 50–95% – тяжелым наpушениям, на 95–100% – абсoлютным наpушениям.

Таким образом, все полученные результаты биохимического исследования были ранжированы относительно шкалы от незначительного до абсолютного нарушения функции печени.

Значения биохимических показателей, находящиеся в пределах референсных, расценивались нами как отсутствие нарушений функции печени (0–4%).

Учитывая, что HELLP-синдром приводит к развитию выраженной печеночной недостаточности у беременных, биохимические показатели функции печени беременных с HELLP-синдромом нами расценивались как абсолютная гепатодисфункция (95–100%) (табл. 1).

Референсным значением для аланинаминотрансферазы (АЛТ) является уровень ниже 33 Ед/л, который условно определялся нами как одна норма. Среднее значение АЛТ в группе с HELLP-синдромом составило 178,7 (17,3) Ед/л, что составляет примерно 5 норм. Таким образом, значения АЛТ выше 161,1 Ед/л, или превышающие 5 норм, расценивались нами как абсолютные нарушения функции печени (снижение функции органа на 95–100%).

Значения АЛТ, соответствующие 25–49% показателей абсолютного нарушения функции печени, отнесены к умеренной гепатодисфункции. Значения АЛТ, соответствующие 5–24% показателей абсолютного нарушения, классифицированы как незначительная гепатодисфункция, а значения, соответствующие 50–94%, – как тяжелая гепатодисфункция (табл. 1).

Аналогичный принцип распределения относительно шкалы применен ко всем биохимическим показателям (табл. 1).

Кроме того, мы предлагаем балльную систему оценки степени нарушений функции печени, где значение каждого биохимического маркера ранжируется по шкале от 0 до 4 баллов. Уровень биохимического показателя, соответствующего отсутствию нарушений функции печени, расценивали как 0 баллов, незначительной гепатодисфункции – 1 балл, умеренной гепатодисфункции – 2 балла, тяжелой гепатодисфункции – 3 балла, абсолютной гепатодисфункции – 4 балла.

Таким образом, сумма баллов от 0 до 2 соответствует отсутствию нарушений функции печени, от 3 до 19 баллов – незначительной гепатодисфункции, от 20 до 29 баллов – умеренной гепатодисфункции, от 30 до 37 баллов – тяжелой гепатодисфункции, от 38 до 40 баллов – абсолютной гепатодисфункции.

В своем исследовании мы впервые применили методику «Фибротест» у беременных для выявления структурных изменений печеночной ткани на фоне осложненного течения гестации. Методика «Фибротест» заключается в расчете степени гистологических изменений в печени по запатентованному алгоритму (Biopredictive, Франция) на основании серологических маркеров фиброза печени (общий билирубин, гаптоглобин, альфа-2-макроглобулин, аполипопротеин А1, гамма-глутамилтранспептидаза) и клинических параметров (рост, вес, возраст, пол), с последующей конвертацией полученных числовых значений в общепризнанную систему METAVIR, отражающую 4 стадии фиброза печени (F0–F4). Забор венозной крови производился натощак, биохимический анализ сыворотки крови проводился в клинико-диагностической лаборатории роддома при ГКБ им. С.С. Юдина, методика «Фибротест» – в лаборатории «ИНВИТРО».

Статистический анализ

Статистический анализ результатов выполнен в программе STATISTICA 13.3 (StatSoft.Inc).

Для представления количественных данных использовали среднее арифметическое (M) и стандартное отклонение (SD). Для сравнения средних величин рассчитывали t-критерий Стьюдента, и полученные результаты сравнивали с критическим значением. Различие полученных результатов расценивали как статистически значимое при уровне значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

Нами проведена оценка функции печени на основании комплексного биохимического исследования сыворотки крови с определением показателей, наиболее полно отражающих участие печени в белковом, углеводном, жировом обмене. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Во всех подгруппах основной группы наблюдалось повышение АЛТ и ЩФ – ферментов, являющихся маркерами цитолитического синдрома, а также ЛДГ – маркера гемолиза и цитолиза печеночных клеток. Значительное повышение данного показателя, практически в 9 раз по сравнению с группой контроля, отмечалось в группе с HELLP-синдромом и составило 921,6 (40,4) Ед/л.

Известно, что ЛДГ не обладает высокой специфичностью к печеночной ткани, т.к. содержится во многих других органах – в сердце, легких и т.д. Однако повышение данного фермента в комплексе с выраженным повышением трансаминаз в сыворотке крови говорит о печеночном генезе поражения.

Показатели АЛТ и АСТ также отражают способность печени участвовать в реакциях транс-и дезаминирования.

Повышение ЩФ – фермента, плотно связанного с мембраной гепатоцитов, – является следствием гепатотоксичности и, возможно, повреждения паренхимы печени. Уже на фоне умеренной ПЭ средние значения данного фермента в 2 раза превышали таковые в группе с физиологическим течением беременности. В группе с тяжелой ПЭ наблюдалось превышение уровня данного фермента в 6 раз по сравнению с группой контроля. Максимально высокие значения данного фермента отмечены у женщин с HELLP-синдромом, составили 918,1 (17,7) Ед/л, что в 9 раз выше средних значений группы контроля.

Таким образом, повышение в сыворотке крови уровня АЛТ – цитозольного фермента, а также ферментов, связанных с различными структурами гепатоцитов, – ЩФ, ЛДГ, аспартатаминотрансферазы (АСТ) – является клиническим проявлением цитолитического синдрома, причем выраженность цитолиза и объем поражения клеток печени коррелируют с тяжестью ПЭ.

Прогрессивное снижение общего белка, альбумина, фибриногена, мочевины, глюкозы по мере нарастания тяжести ПЭ указывает на синдром печеночно-клеточной недостаточности и снижение белковосинтетической и дезинтоксикационной функций печени.

Принимая во внимание тот факт, что большинство биохимических маркеров поражения печени не являются специфичными для печеночной ткани и содержатся в других органах, а также необходимость полной, всесторонней оценки функционального состояния печени, нами предложен комплексный подход с определением ряда показателей, наиболее полно отражающих участие печени в обменных процессах и являющихся маркерами основных синдромов поражения печени – цитолитического, холестатического, а также синдрома печеночноклеточной недостаточности.

В связи с этим нами разработаны балльная шкала и система оценки функции печени на основании 10 биохимических маркеров поражения печени, по которым наблюдались отклонения у большинства пациенток основной группы: общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ, общий билирубин, холестерин, мочевина, глюкоза, фибриноген (табл. 1).

В связи с этим нами разработаны балльная шкала и система оценки функции печени на основании 10 биохимических маркеров поражения печени, по которым наблюдались отклонения у большинства пациенток основной группы: общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ, общий билирубин, холестерин, мочевина, глюкоза, фибриноген (табл. 1).

С помощью данной шкалы была оценена функция печени женщин контрольной и основной групп.

Все женщины группы контроля (n=40) набрали 0–2 балла, что соответствовало отсутствию нарушений функции печени.

У всех женщин основной группы наблюдались изменения функции печени различной степени выраженности (рис. 1).

В большинстве случаев (42% наблюдений) у пациенток основной группы показатели функции печени соответствовали умеренным нарушениям. Тяжелая и абсолютная гепатодисфункция диагностирована в 28 и 24% наблюдений соответственно. Лишь у 6% пациенток основной группы диагностированы незначительные изменения функции печени.

В группе с умеренной ПЭ наблюдались изменения функции печени – от незначительных до тяжелых. В большинстве случаев у пациенток с умеренной ПЭ наблюдалась умеренная гепатодисфункция (рис. 2).

У пациентов с тяжелой ПЭ отмечены отклонения биохимических показателей функции печени, которые находились в диапазоне от «умеренных» до «абсолютных» (рис. 2).

У пациентов с тяжелой ПЭ отмечены отклонения биохимических показателей функции печени, которые находились в диапазоне от «умеренных» до «абсолютных» (рис. 2).

У 100% женщин с HELLP-синдромом наблюдались абсолютные нарушения функции печени (рис. 2).

Морфоструктурные изменения в печени у женщин с осложненным течением беременности и нарушением функции печени различной степени выраженности оценены нами при помощи методики «Фибротест».

У 8 пациенток (40%) в подгруппе с умеренной ПЭ обнаружены изменения, характерные для F1-стадии по системе METAVIR, что может указывать на начальные изменения печеночной ткани. У остальных 12 пациенток (60%) с умеренной ПЭ результат «Фибротеста» соответствовал F0 степени шкалы гистологического индекса, т.е. отсутствию морфоструктурных изменений в печени. Таким образом, уже при умеренной ПЭ наблюдаются гипоксическое повреждение гепатоцитов и их гибель с последующим формированием соединительной ткани и фиброза.

У пациенток с тяжелой ПЭ наблюдались более выраженные структурные изменения печеночной ткани. Так, у 12 пациенток (60%) с тяжелой ПЭ выявлена F1-стадия, у 8 (40%) – F2-стадия по METAVIR.

Наиболее грубая морфоструктурная перестройка печеночной ткани наблюдалась в подгруппе с HELLP-синдромом, где у 4 пациенток (33%) результаты «Фибротеста» соответствовали F1-стадии, у 6 (50%) – F2-стадии. У 2 (17%) пациенток данной подгруппы выявлен распространенный фиброз с множественными порото-центральными септами без цирроза (F3-стадия по METAVIR). Таким образом, у всех пациенток данной подгруппы наблюдались органические необратимые изменения различной степени выраженности.

Таким образом, наша работа доказывает, что уже при умеренной ПЭ наблюдается снижение функции печени. По мере нарастания ПЭ прогрессивно ухудшается функциональное состояние печени, вплоть до абсолютного снижения ее функции. Мы считаем, что прогрессивное снижение функции печени на фоне нарастания тяжести ПЭ, по-видимому, связано с поражением паренхимы органа за счет микроангиопатии, формирования микротромбов и, как следствие, гипоксического повреждения гепатоцитов и множественных кровоизлияний в печеночной ткани.

Разработанная нами балльная шкала оценки нарушения деятельности печени позволяет объективно выявить выраженность дисфункции. Наиболее выраженное нарушение функции печени выявлено у женщин с тяжелой ПЭ и HELLP-синдромом.

Нарушение функции печени (от умеренного до абсолютного) при тяжелой ПЭ и HELLP-синдроме сопровождается морфоструктурной перестройкой в органе, что подтверждают результаты методики «Фибротест».

Выявленные тяжелые и абсолютные нарушения функции печени, несомненно, требуют пересмотра акушерской тактики в пользу срочного родоразрешения. Исходя из того, что у женщин с ПЭ и HELLP-синдромом наблюдались выраженные изменения в печеночной ткани, соответствующие F2–F3 стадиям по шкале METAVIR, у таких женщин необходим амбулаторный динамический контроль за функцией печени в послеродовом периоде.

Заключение

Таким образом, раннее выявление доклинических признаков печеночной недостаточности у беременных с ПЭ чрезвычайно важно. Применение предложенной нами балльной шкалы позволяет провести раннюю, комплексную оценку состояния печени у беременных с ПЭ и ранжировать пациенток по степени нарушения функции – от незначительного снижения функции органа до абсолютного. Биохимическую оценку степени гепатодисфункции целесообразно сочетать с исследованием морфоструктурных изменений с помощью неинвазивной методики «Фибротест» для получения более полной картины состояния печени и степени тяжести состояния женщины. Полученные результаты должны учитываться при выборе акушерской тактики. Так, при появлении незначительной гепатодисфункции возможно включение гепатопротекторов в комплексную терапию ПЭ с последующим динамическим контролем функции органа при помощи балльной шкалы. Прогрессирование печеночной недостаточности позволит своевременно принять вопрос о досрочном родоразрешении.

Учитывая, что зачастую поражение печени при ПЭ и HELLP-синдроме не ограничивается лишь функциональными изменениями, а сопровождается структурными изменениями в органе различной степени выраженности, для более полной оценки масштаба поражения печени у беременных с ПЭ возможно использование методики «Фибротест». Очевидно, что в ряде случаев патологические процессы в печени, развившиеся у беременных на фоне ПЭ, требуют длительного восстановления после родоразрешения, в связи с чем в послеродовом периоде целесообразны динамический контроль за биохимическими показателями функции печени и при необходимости – медикаментозная коррекция гепатодисфункции.