Многообразие и высокая распространенность врожденных пороков развития органов мочевыделения заставляют рассматривать данную проблему с точки зрения профилактики их осложнений, включая коррекцию врожденных пороков на пренатальном этапе [1–3].

Известно, что наличие у плода высокой степени гидронефроза (III–IV) или инфравезикальной обструкции является прогностически неблагоприятным признаком для жизни и здоровья новорожденных детей и является показанием к прерыванию беременности либо к внутриутробной коррекции с целью профилактики почечной недостаточности в постнатальном периоде. Существует несколько методов шунтирования мочевыделительной системы плода: везикоамниальное шунтирование и нефроамниальное шунтирование [4].

В зарубежной клинической практике при синдроме задних уретральных клапанов и атрезии уретры внутриутробно устанавливается везикоамниальный шунт [5].

С 2007 г. в Европе была предпринята попытка проведения многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования (Percutaneous shunting for Lower Urinary Tract Obstruction randomized controlled trial [PLUTO]), которое было прекращено из-за трудности рандомизации. Однако предварительные итоги показали, что пренатальное везикоамниальное шунтирование улучшает перинатальные исходы при инфравезикальной обструкции, уменьшая компрессию паренхимы почек и профилактируя дисплазию почечной паренхимы [6, 7].

Наиболее часто для везикоамниального шунтирования используют два типа шунтов – Rocket и Harrison. Harrison-шунт (диаметр 1,7 мм) уже, чем Rocket (диаметром 2,1 мм), что позволяет использовать более узкий интродьюсер (диаметр 2,4 мм против 3,0 мм) для введения шунта в полость мочевого пузыря плода. На сегодняшний день нет надежных данных, которые указывали бы на превосходство одного типа шунта над другим [8]. К тому же, по данным рандомизированного исследования Morris R.K. и соавт., при везикоамниальном шунтировании частота вероятности выживания плодов с нормальной почечной функцией была очень низкой. 46,7% шунтирующих операций осложнились преждевременной отслойкой плаценты, смещением шунта, окклюзией или экспульсией стента. Авторы пришли к выводу, что хирургическая коррекция данным способом сопровождается высокой летальностью и заболеваемостью [9, 10].

Нефроамниальное шунтирование – малоинвазивный способ установки в полостную систему почки плода стента-эндопротеза с целью опорожнения полостной системы мочевыделительного тракта. К сожалению, в литературе крайне мало информации по применению нефроамниального шунтирования. Представлены лишь единичные случаи шунтирования почек при наличии уриномы у плода [4].

С 2009 по 2018 гг. в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ (Екатеринбург, Россия) проводилось одностороннее шунтирование полостной системы почек, что при двусторонних процессах позволяло сохранить только одну почку. В 2018 г. был разработан и внедрен в клиническую практику способ двустороннего нефроамниального шунтирования с использованием разработанного в институте стента-эндопротеза (стент «СДЕ-МЕД»), который позволяет получить положительные результаты, связанные прежде всего с сохранением функции почек, купировать проявления симптомов обструкции у плодов с обеих сторон, что профилактирует развитие вторично-сморщенных почек [11, 12].

Цель исследования: доказать возможность и эффективность двустороннего нефроамниального шунтирования с целью хирургической коррекции обструктивных поражений мочевыделительного тракта (двусторонний гидронефроз III–IV степени, инфравезикальная обструкция) с использованием разработанного в ФГБУ «НИИ ОММ» стента «СДЕ-МЕД» 3,0 Fr/50 мм с оригинальной формой пигтейлов и оценить перинатальные исходы.

Материалы и методы

Шунтирующие операции почек применяются в клинической практике ФГБУ «НИИ ОММ» после апробации данной методики на экспериментальных моделях животных. По результатам эксперимента был сделан вывод, что в целом строение нефрона шунтированной почки не отличается от нормальной морфологии органа. Морфометрическая картина почек плодов экспериментальных животных после их внутриутробного шунтирования доказала безопасность использования нефроамниального шунтирования и применения разработанного нефроамниального стента.

Проведено сравнительное наблюдательное когортное исследование 11 беременных пациенток с различными обструктивными уропатиями у плодов.

При внутриутробной хирургической коррекции обструктивных уропатий был использован стент, разработанный в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ «СДЕ-МЕД» 3,0 Fr/50 мм с оригинальной формой пигтейлов (Патент на полезную модель «Стент-эндопротез» №152166 от 13.04.2015). В качестве проводника использовалась игла G16. Применение данной методики было утверждено на заседании этического комитета ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ 9 июня 2015 г.

Показаниями к двустороннему нефроамниальному шунтированию явились:

1. инфравезикальная обструкция:

- синдром заднеуретральных клапанов;

- атрезия уретры;

2. двусторонние гидронефрозы III–IV степени.

При проведении ультразвуковой диагностики обструктивных уропатий у плодов изучались следующие параметры.

1. Наличие ультразвуковых признаков обструкции мочевыделительной системы (двусторонний гидронефроз III–IV степени, инфравезикальная обструкция, лоханка почек 30 мм и более).

2. Толщина паренхимы почек плодов не менее 4 мм.

3. Обязательная визуализация кровотока в паренхиме почек (PRF<0,6).

4. Маловодие при двустороннем поражении почек.

Критерии отбора на операцию:

- срок беременности до наступления периода жизнеспособности плода (менее 33 недель беременности);

- нарушения пассажа мочи должны носить постоянный характер или появиться признаки ухудшения состояния плода либо патологического изменения его структур;

- отсутствие других летальных аномалий и нормальный кариотип;

- нормальная функция почек, определяемая по биохимическим анализам мочи, полученным при пункции мочевого пузыря и допплерометрическим показателям.

Основная цель: сохранение функции органа, предупреждение возникновения вторичной почечной недостаточности и легочной патологии.

Противопоказания к внутриутробному оперативному вмешательству:

острые воспалительные заболевания любой локализации;

- угроза прерывания беременности;

- истмико-цервикальная недостаточность;

- многоплодие.

Сохранность почечной паренхимы определялась двумя методами.

1. Использование энергетического направленного допплера для оценки кровотока в почечной паренхиме до шунтирования.

2. Оценка электролитного состава, осмолярности мочи плода (нормальные показатели: натрий <100 мг/л, хлор <90 мг/л; осмолярность <210 мОсм/л). При нормальных показателях анализа мочи у плода кровоток в паренхиме почки был сохранен. Исследование проводилось в режиме направленного энергетического допплеровского сканирования при максимальном увеличении почки плода (почка должна занимать ½ экрана, PRF 0,6 kHz).

В I группу вошли 8 беременных с обструктивными врожденными пороками развития почек плода, которым проводились односторонние внутриутробные шунтирующие операции почек стентом-эндопротезом «СДЕ-МЕД» 3,0 Fr/50 мм: при инфравезикальной обструкции в 3 случаях (36,4%) и при двусторонних гидронефрозах – в 5 случаях (63,6%). Во II группу вошли 3 беременные с обструктивными врожденными пороками развития почек плода, которым проводились двусторонние шунтирующие внутриутробные операции стентом «СДЕ-МЕД» 3,0 Fr/50 мм. Показаниями к внутриутробному вмешательству во II группе были в 2 случаях (66,7%) двусторонние гидронефрозы III–IV степени, в 1 (33,3%) случае шунтирование почек проводилось при синдроме задних уретральных клапанов.

Гестационный срок при первой манипуляции нефроамниального шунтирования в обеих группах был идентичным: в I группе – 24,8±2,7 недели, во II группе – 25,6±2,2 недели (p>0,05). Экспульсии стента в амниотическую полость в I группе были зафиксированы в 12,5% (n=1) случаев, что потребовало повторной процедуры шунтирования лоханки почки плодов. Указанные процедуры шунтирования проводили до срока беременности не более 34 недель гестации. Во II группе случаев экспульсии стента не наблюдалось [OR 14,94 (1,92–116,56); р<0,001].

Статистический анализ

Для показателей, характеризующих качественные признаки, указывали абсолютное значение и относительную величину в процентах, для количественного описания тесноты связи признака применяли отношение шансов (OR). Критический уровень значимости различий (p), при котором нулевая гипотеза об отсутствии различий отвергалась и принималась альтернативная, устанавливали равным 0,05.

Все статистические анализы были выполнены с использованием SPSS 22.

Результаты

Гестационный возраст родившихся детей в группах с внутриутробным нефроамниальным шунтированием составил 38,8±1,1 недели и 38,9±1,3 недели соответственно (p>0,05). Роды через естественные пути в I и II группах наблюдались в 100% случаев.

Большая часть новорожденных из обеих групп – 72,7% (n=8) родились с функционирующим шунтом, поэтому из родильного дома переводились в отделение хирургии новорожденных областной детской клинической больницы №1 г. Екатеринбурга (ОДКБ №1); в 27,3% случаев (n=3) шунт удалялся постнатально по рекомендациям хирургов. Минимальное внутриутробное нахождение стента в полостной системе почек плодов в I группе было 7 суток, максимальное – 48 суток. Во II группе минимальное нахождение стента пренатально в почке составило 56 суток, максимальное – 126 суток [OR 3,05 (1,3–7,15); р<0,01].

Всем наблюдаемым новорожденным с внутриутробно корригированными врожденными пороками мочевыделительной системы почек в условиях отделения хирургии новорожденных ОДКБ №1 оказывалась постнатальная хирургическая помощь. В первой группе в 5 случаях (62,5%) на фоне терминального гидронефроза нешунтированных почек сформировались вторично-сморщенные почки с отсутствием функции, что потребовало односторонних нефрэктомий. Во II группе нефрэктомий не зарегистрировано (р<0,001).

Эффективность внутриутробного лечения составила 100%; во всех 11 случаях была сохранена функция хотя бы одной почки.

Внедрение в клиническую практику малоинвазивного метода шунтирования почек плода с использованием более тонкого и короткого стента с оригинальной формой пигтейлов («СДЕ-МЕД» 3,0 Fr/50 мм) обеспечивает более надежную фиксацию в полостной системе почек плода и снижает частоту экспульсии стента с 85% (при использовании неонатальных стентов фирмы «Cook», по ранее полученным данным) до 12,5% (данные по I группе в описанном исследовании).

Остановимся подробно на описании трех случаев нефроамниального шунтирования, проведенных на базе ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ.

Трем пациенткам с обструктивными врожденными пороками развития мочевыделительной системы у плодов были проведены шунтирующие внутриутробные операции обеих почек в сроках 21–32 недели беременности. Перед проведением хирургической коррекции врожденного порока развития у плода было выполнено полное клинико-лабораторное обследование согласно стандарту оказания медицинской помощи. Состояние органов мочевыделительной системы оценивалось по данным ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) (размеры лоханки, чашечек, состояние паренхимы почек и наличие кровотока, мочевой пузырь). Вопрос о методе коррекции решался коллегиально. Пациентки были информированы о преимуществах и возможных осложнениях нефроамниального шунтирования, подписаны добровольные информированные согласия.

Внутривенно интраоперационно пациенткам вводился фентанил 1,5–2 мкг/кг. Частичное обезболивание плода осуществлялось за счет трансплацентарного переноса анестетиков от матери. Кроме того, для дополнительной анестезии плоду через пуповину внутриутробно вводились фентанил 10–20 мкг/кг и миорелаксанты.

Пациентка З., 40 лет, в 22 недели гестации направлена в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ для уточнения внутриутробного состояния мочевыделительной системы плода с дальнейшим решением вопроса о внутриутробной коррекции порока. В результате клинико-лабораторного обследования и уточнения состояния плода (данные УЗИ и МРТ) поставлен диагноз: Двусторонняя гидронефротическая трансформация почек III степени, мегацистик-инфравезикальная обструкция. После коллегиального обсуждения решено провести нефроамниальное шунтирование слева в связи с гидронефрозом III степени слева. Из протокола УЗИ в сроке беременности 23–24 недели: правая почка плода 41×23 мм, паренхима 4 мм, лоханка 26×17 мм, чашечки 6 мм, паренхима повышенной эхогенности, кровоток снижен; левая почка плода 40×23 мм, лоханка 34×16 мм, чашечки 7 мм, паренхима 3 мм, повышенной эхогенности, кровоток снижен, мочеточники не расширены, мочевой пузырь 42×32 мм. Во время операции был установлен нефроамниальный шунт в лоханку левой почки. В послеоперационном периоде при ультразвуковом контроле мочевыводящей системы плода стент определялся в лоханке левой почки, полостная система почки опорожнилась. В 28–29 недель беременности пациентка повторно поступила в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ с диагнозом: врожденный порок развития у плода: двусторонняя гидронефротическая трансформация почек III степени, состояние после нефроамниального шунтирования слева. По данным УЗИ плода: правая почка 43×23 мм, паренхима 3 мм, лоханка 30×18 мм, чашечки 6 мм, паренхима повышенной эхогенности, кровоток в паренхиме снижен, но визуализируется; левая почка 34×22 мм, чашечно-лоханочная система не расширена, стент визуализируется, кровоток в паренхиме сохранен. Пациентка обсуждена коллегиально, принято решение установить нефроамниальный шунт в правую почку плода. После проведения операции стенты функционировали, полостная система почек не расширена. В дальнейшем еженедельно проводился динамический контроль за внутриутробным ростом плода и состоянием мочевыделительной системы до срока доношенной беременности. В сроке беременности 38–39 недель пациентка родоразрешилась живым мальчиком с массой тела 3310 г, длиной 51 см (рис. 1). После рождения ребенок в плановом порядке (на 2-е сутки жизни) был переведен в отделение хирургии новорожденных ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга (зав. отделением Чудаков В.Б.) с целью обследования и решения вопроса о постнатальной хирургической коррекции порока развития. По данным УЗИ мочевыделительной системы новорожденного в полостной системе почек с двух сторон визуализировались стенты, кровоток в паренхиме почек определялся, расширения чашечно-лоханочной системы не было, диурез достаточный. В отделении хирургии новорожденных после соответствующей подготовки проведено оперативное вмешательство в объеме: уретроцистоскопия, трансуретральное рассечение клапана уретры, эндовезикальная коррекция коллагеном с двух сторон. Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии через 1 месяц после пребывания в хирургическом стационаре с сохраненной функцией почек и соответствующими массо-ростовыми показателями.

Пациентка З., 40 лет, в 22 недели гестации направлена в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ для уточнения внутриутробного состояния мочевыделительной системы плода с дальнейшим решением вопроса о внутриутробной коррекции порока. В результате клинико-лабораторного обследования и уточнения состояния плода (данные УЗИ и МРТ) поставлен диагноз: Двусторонняя гидронефротическая трансформация почек III степени, мегацистик-инфравезикальная обструкция. После коллегиального обсуждения решено провести нефроамниальное шунтирование слева в связи с гидронефрозом III степени слева. Из протокола УЗИ в сроке беременности 23–24 недели: правая почка плода 41×23 мм, паренхима 4 мм, лоханка 26×17 мм, чашечки 6 мм, паренхима повышенной эхогенности, кровоток снижен; левая почка плода 40×23 мм, лоханка 34×16 мм, чашечки 7 мм, паренхима 3 мм, повышенной эхогенности, кровоток снижен, мочеточники не расширены, мочевой пузырь 42×32 мм. Во время операции был установлен нефроамниальный шунт в лоханку левой почки. В послеоперационном периоде при ультразвуковом контроле мочевыводящей системы плода стент определялся в лоханке левой почки, полостная система почки опорожнилась. В 28–29 недель беременности пациентка повторно поступила в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ с диагнозом: врожденный порок развития у плода: двусторонняя гидронефротическая трансформация почек III степени, состояние после нефроамниального шунтирования слева. По данным УЗИ плода: правая почка 43×23 мм, паренхима 3 мм, лоханка 30×18 мм, чашечки 6 мм, паренхима повышенной эхогенности, кровоток в паренхиме снижен, но визуализируется; левая почка 34×22 мм, чашечно-лоханочная система не расширена, стент визуализируется, кровоток в паренхиме сохранен. Пациентка обсуждена коллегиально, принято решение установить нефроамниальный шунт в правую почку плода. После проведения операции стенты функционировали, полостная система почек не расширена. В дальнейшем еженедельно проводился динамический контроль за внутриутробным ростом плода и состоянием мочевыделительной системы до срока доношенной беременности. В сроке беременности 38–39 недель пациентка родоразрешилась живым мальчиком с массой тела 3310 г, длиной 51 см (рис. 1). После рождения ребенок в плановом порядке (на 2-е сутки жизни) был переведен в отделение хирургии новорожденных ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга (зав. отделением Чудаков В.Б.) с целью обследования и решения вопроса о постнатальной хирургической коррекции порока развития. По данным УЗИ мочевыделительной системы новорожденного в полостной системе почек с двух сторон визуализировались стенты, кровоток в паренхиме почек определялся, расширения чашечно-лоханочной системы не было, диурез достаточный. В отделении хирургии новорожденных после соответствующей подготовки проведено оперативное вмешательство в объеме: уретроцистоскопия, трансуретральное рассечение клапана уретры, эндовезикальная коррекция коллагеном с двух сторон. Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии через 1 месяц после пребывания в хирургическом стационаре с сохраненной функцией почек и соответствующими массо-ростовыми показателями.

Пациентка З., 29 лет, поступила в плановом порядке с диагнозом: Беременность 21–22 недели. Головное предлежание плода. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (миома матки небольших размеров, самопроизвольный выкидыш). Врожденный порок развития мочевыделительной системы у плода: двусторонний гидронефроз III степени слева и II степени справа». Данная беременность третья, предполагались вторые роды, прегравидарная подготовка не проводилась. Пациентка была направлена на консультативный прием в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ для уточнения внутриутробного состояния плода с дальнейшим решением вопроса о необходимости применения внутриутробной коррекции обструктивной уропатии. По данным УЗИ плода: левая почка 34×19 мм, лоханка 30×15 мм, паренхима 4 мм, чашечки до 7 мм; правая почка 34×18 мм, паренхима 4,4 мм, лоханка 25×10 мм, кровотоки в паренхиме визуализируются, чашечки до 4 мм, мочевой пузырь 10×8 мм, без особенностей. Пациентка обсуждена коллегиально, принято решение провести нефроамниальное шунтирование левой почки плода в данном сроке беременности. После проведения операции стент функционировал, полостная система почки не расширена. Пациентка повторно поступила на стационарное лечение в сроке гестации 29–30 недель. Выполнен ультразвуковой контроль состояния мочевыделительной системы у плода: левая почка 36×18 мм, паренхима 9 мм, лоханка не расширена, стент визуализируется в лоханке. Правая почка 56×33 мм, паренхима 4 мм, в ней визуализируются кистозные включения до 7 мм, кровоток снижен, лоханка диаметром 33 мм, чашечки до 8,5 мм. Поставлен диагноз: Врожденный порок развития мочевыделительной системы у плода: гидронефроз III степени справа, дисплазия почечной паренхимы справа, нефроамниальное шунтирование слева. После повторного коллегиального обсуждения было решено провести нефроамниальное шунтирование правой почки плода в сроке 29–30 недель.

После проведения шунтирования правой почки плода еженедельно проводился динамический контроль внутриутробного роста плода и состояния мочевыделительной системы. В сроке 39–40 недель беременности пациентка самостоятельно родоразрешилась мальчиком 3200 г, 52 см. Стенты визуализировались в поясничной области новорожденного.

Ребенок находился на лечении в отделении хирургии новорожденных ОДКБ №1 со 2-х суток жизни с диагнозом: Врожденный порок развития мочевыделительной системы (Q62.0 по МКБ-10). Двусторонний гидронефроз III степени. Состояние после двустороннего нефроамниального шунтирования. Сопутствующий диагноз: Врожденный порок сердца: вторичный дефект межпредсердной перегородки. Функционирующее овальное окно. В возрасте 7 суток жизни проведена операция: пункционная нефростомия с двух сторон под ультразвуковой навигацией. Моча по нефростомам отходила адекватно. Проведено рентген-урологическое обследование. В возрасте 18 суток жизни – повторное оперативное лечение: Люмботомия слева. Широкий пиелоуретеральный анастомоз на стенте слева. Ребенок выписан на амбулаторный этап. С месячного возраста находился на госпитализации в педиатрическом отделении в связи с обострением вторичного хронического пиелонефрита. В возрасте 33 суток жизни зафиксирована миграция нефростомической трубки справа, в связи с чем ребенок повторно переведен в хирургическое отделение, где проведено оперативное лечение: Люмботомия справа. Широкий пиелоуретеральный анастомоз на стенте. Послеоперационный период протекал без хирургических осложнений. Анализы мочи соответствовали течению послеоперационного периода. Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение специалистов по месту жительства. Вес при выписке 4986 (+386) г.

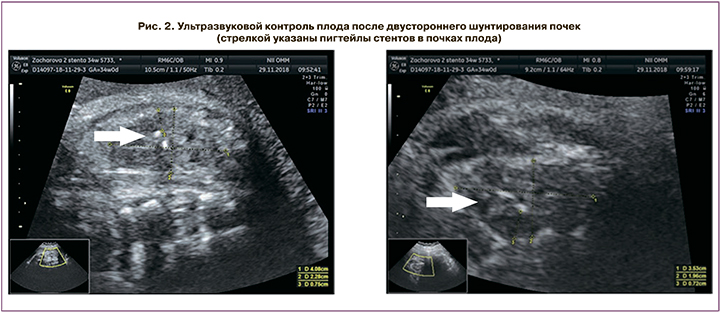

Пациентка К., 27 лет, поступила в плановом порядке в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ с диагнозом: Беременность 30–31 неделя, врожденный порок развития мочевыделительной системы у плода: признаки двустороннего гидронефроза. Прегравидарная подготовка проводилась. На диспансерном учете с 9 недель. Течение I триместра без особенностей, первый ультразвуковой скрининг – без особенностей. По данным УЗИ II триместра беременности выявлены признаки двустороннего гидронефроза. В сроке 28 недель пациентка была направлена на консультативный прием в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ для уточнения внутриутробного состояния плода с дальнейшим решением вопроса о необходимости применения внутриутробной коррекции порока. По данным УЗИ плода выявлено: левая почка 41×51 мм, паренхима до 2 мм, кровоток не визуализируется, чашечно-лоханочная система расширена, лоханка 58×45×49 мм, чашечки до 10 мм, IV стадия гидронефроза. Правая почка 55×37 мм, паренхима 4 мм, кровоток визуализируется, чашечно-лоханочная система расширена, лоханка 37×26 мм, чашечки до 5 мм. Поставлен диагноз: двусторонний гидронефроз, слева IV, справа II–III степени. После коллегиального обсуждения было решено провести нефроамниальное шунтирование правой почки в 30 недель беременности. Через 14 дней после шунтирования и повторного коллегиального обсуждения было решено установить стент в левую почку в сроке 32 недели беременности (в правой почке стент визуализировался). После проведения шунтирования почек плода пациентка еженедельно наблюдалась. Экспульсии стентов не произошло (рис. 2).

Срочные роды через естественные родовые пути произошли в сроке 39–40 недель беременности, родился мальчик 3450 г, 54 см. Клинический диагноз ребенка при поступлении в отделение хирургии новорожденных ОДКБ №1 г. Екатеринбурга: Врожденный порок развития мочевыделительной системы: двусторонний гидронефроз III–IV степени. Вторичный хронический пиелонефрит. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Скрытый половой член. Крипторхизм слева, брюшная ретенция. Двустороннее внутриутробное шунтирование почек. Шунты у новорожденного функционировали с обеих сторон. На 7-е сутки жизни проведена люмботомия слева, широкий пиелоуретеральный анастомоз на стенте слева». Справа стент-эндопротез «СДЕ-МЕД» был оставлен и функционировал в течение 1,5 месяцев, после чего при повторной госпитализации был эвакуирован. Оперативной коррекции порока справа не потребовалось, в настоящее время справа сохраняется пиелоэктазия.

Все три случая наглядно демонстрируют преемственность действий акушеров-гинекологов и педиатров. На сегодняшний день нами отработана тактика медицинского персонала после рождения ребенка с внутриутробно выявленной и пренатально корригированной обструктивной уропатией:

- заранее оповестить детских хирургов о дате рождении ребенка с обструктивной уропатией;

- постановка мочевого катетера после рождения;

- общий анализ мочи;

- биохимический анализ крови с определением концентрации креатинина, мочевины, остаточного азота, газового состава и электролитов;

- суточный контроль диуреза (из почек, по шунту);

- УЗИ почек и мочевого пузыря после рождения и в динамике на 3-и сутки;

- общий анализ крови и другие анализы по состоянию новорожденного;

- консультация детского хирурга после обследования.

Комплекс обследования в отделении хирургии новорожденных для решения вопроса о необходимости и методе постнатальной хирургической коррекции включал:

- МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

- динамическую реносцинтиграфию;

- микционную цистографию;

- УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря;

- цистографию;

- бактериологический посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам;

- общие клинические анализы.

Обсуждение

В данном исследовании мы подтвердили, что операция внутриматочного шунтирования системы почечной полости является патогенетически обоснованным методом лечения и применима при всех типах обструкций у плода, а применение двустороннего шунтирования снизило процент нефрэктомий с 62,5% до полного их отсутствия (во второй группе нефрэктомий не зарегистрировано).

Wu S. и Johnson M.P. представили литературный обзор пренатальной диагностики, оценки современных вмешательств и результатов внутриутробного лечения обструкции нижних мочевых путей. На экспериментальных моделях они выявили взаимосвязь между обструкцией мочевыводящих путей и фиброзно-кистозной дисплазией почек плода, что приводило к необратимым изменениям в почечной паренхиме. В ходе литературного обзора авторы подтвердили, что везикоамниальное шунтирование улучшило выживаемость, но заболеваемость в неонатальном периоде осталась серьезной проблемой [5].

В 2007–2012 гг. Morris R.K., Kilby M.D. в Европе предприняли попытку провести многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование (Percutaneous shunting for Lower Urinary Tract Obstruction randomized controlled trial [PLUTO]) [6, 7, 9]. Целью работы было определение эффективности, рентабельности и приемлемости везикоамниального шунтирования у плодов с инфравезикальной обструкцией (LUTO). В исследовании участвовали беременные женщины с плодом мужского пола с LUTO. Исследование было прекращено из-за трудностей рандомизации. На основании анализа 31 случая обструктивных поражений мочевыделительного тракта у плодов выживание до 28 дней после применения везикоамниального шунтирования было выше (50%), чем при консервативном ведении (27%). Двенадцатимесячная выживаемость составила 44% при везикоамниальном шунтировании и 20% – при консервативном ведении. Разница была статистически значимой. Исследователи столкнулись со следующими трудностями:

- везикоамниальное шунтирование является дорогостоящим методом лечения из-за дополнительных хирургических и терапевтических манипуляций;

- пациенты испытывали страх перед процедурой, и непонимание тяжести LUTO влияло на участие их в исследовании;

- женщины нуждались в более детальной информации о состоянии плода и развитии возможных осложнений, связанных с течением беременности и послеродового периода;

- подбор беременных был затруднен из-за материально-технических и нормативных трудностей;

- женщины также продемонстрировали явное предпочтение консервативной тактики.

На основании полученных результатов были сделаны выводы о том, что после внутриутробной коррекции методом везикоамниального шунтирования выживаемость детей в течение 28 дней и 12 месяцев выше, чем при консервативном ведении, но однозначно доказать пользу этих операций невозможно. К сожалению, прогноз для живорождения и восстановления функции почек неблагоприятный. Везикоамниальное шунтирование – очень дорогостоящая операция, и нецелесообразно рассматривать данный тип операций как экономически выгодное лечение. Родители должны быть проконсультированы о рисках потери беременности с применением или без применения везикоамниального шунтирования [11].

В нашем исследовании ни в одном случае не был оформлен отказ от нефроамниального шунтирования.

Эффективность нефроамниального шунтирования в данном исследовании составила 100%, во всех 11 случаях была сохранена функция хотя бы одной почки, получена достоверная разница по данным заболеваемости между I группой с односторонним нефроамниальным шунтированием и II группой с двусторонним шунтированием почек плода (в 62,5% на фоне терминального гидронефроза нешунтированных почек сформировались вторично-сморщенные почки с отсутствием функции, что потребовало операции односторонних нефрэктомий. Во II группе нефрэктомий не зарегистрировано, р<0,001).

В 2005 г. Biard J.M. et al. сообщили о выживаемости до 1 года жизни 91% новорожденных после применения везикоамниального шунтирования. Авторы отметили, что пациенты с синдромом задних уретральных клапанов, как правило, имели более благоприятные исходы, чем с атрезией уретры или «синдромом чернослива» (недостаточностью мышц живота) [13]. В нашей практике при инфравезикальной обструкции во всех случаях регистрировался синдром задних уретральных клапанов.

В 2009 г. были опубликованы результаты пренатальных вмешательств при тяжелом гидронефрозе с маловодием во II триместре [14]. Только 8 (57%) из 14 пациентов c синдромом задних уретральных клапанов родились живыми. У 5 (63%) из 8 родившихся живыми детей скорость клубочковой фильтрации составила менее 70 мл/мин/1,73 м2 при среднем сроке наблюдения 11,6 года. Следует отметить, что все пациенты этой когорты имели благоприятные показатели мочи внутриутробно, но это не предсказало изменения функции почек в неонатальном периоде [14]. Мы учли данные, полученные коллегами, и одним из показаний к нефроамниальному шунтированию у нас являлось наличие кровотока в паренхиме почки. Чувствительность и специфичность энергетического направленного допплера для оценки функции почечной паренхимы до шунтирования, по нашим данным, составили 87% и 92% соответственно.

Таким образом, до настоящего времени вопрос о применении шунтирующих операций у плодов при обструктивных поражениях мочевыделительной системы является спорным; продолжается изучение патогенеза обструкции мочевыводящих путей и механизмов его влияния на нефрогенез у плодов, совершенствуется диагностика.

При отсутствии мирового опыта по применению нефроамниального шунтирования у плодов с обструктивными поражениями мочевыделительного тракта данное исследование приобретает особую значимость. Очевидно, что чем больше информации будет опубликовано по результатам внутриутробного лечения данной патологии, тем лучше мы будем представлять, какие именно пациенты нуждаются в этих вмешательствах.

Большие надежды мы связываем с исходами двустороннего нефроамниального шунтирования, так как оно значительно снижает постнатальную заболеваемость.

Мы продолжаем наши исследования, считая, что именно применение нефроамниального шунтирования дает лучшие результаты при обструктивных поражениях мочевыделительного тракта и расширяет показания к его применению.

Заключение

Таким образом, метод внутриутробного двустороннего нефроамниального шунтирования в каждом случае обеспечил адекватную уродинамику обеих почек. Осложнений при шунтировании не зарегистрировано. Особенностью данной методики является последовательное и поэтапное шунтирование почек плода.

Данная пренатальная хирургическая коррекция явилась закономерным продолжением рационального многостороннего клинического процесса, позволившего получить положительные результаты, связанные прежде всего с сохранением органов и их функции с обеих сторон.

Ранняя пренатальная диагностика и своевременно начатое внутриутробное и постнатальное хирургическое лечение позволяют в большинстве случаев предотвратить развитие осложнений и неблагоприятный исход заболеваний органов мочевой системы у новорожденных детей. Важное значение имеет коллегиальное ведение новорожденных с обструктивными уропатиями совместно с детскими хирургами-урологами, соблюдение преемственности в работе на пре- и постнатальном этапах.

В настоящее время большинство случаев врожденных пороков мочевыделительной системы диагностируется в антенатальном периоде посредством скринингового УЗИ II триместра. При поздней пренатальной диагностике вышеуказанной патологии у плода или отказе родителей от прерывания беременности возникает необходимость формирования группы плодов для интенсивного наблюдения в пренатальном периоде и оказания диагностической и лечебной помощи внутриутробно, с переводом в период новорожденности в профильное хирургическое отделение.

Внутриутробная коррекция и постнатальная хирургическая помощь должны осуществляться на базе крупных Федеральных перинатальных центров. Обязательно пролонгированное диспансерное наблюдение за пациентами в периоде младенческого и раннего возраста.

Внедрение современных методик внутриутробной хирургической коррекции двусторонних обструктивных уропатий является залогом успеха в терапии данной патологии, позволяющим снизить как уровень смертности, так и уровень инвалидизации и в конечном счете обрести юным пациентам в дальнейшем максимально полноценную взрослую жизнь.