Фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) – осложнение монохориальной многоплодной беременности, встречающееся в 9–15% случаев [1]. Наиболее эффективным методом внутриутробной коррекции ФФТС является лазерная коагуляция анастомозов плаценты под контролем фетоскопии (ФЛКА). Данный метод лечения является единственной патогенетически обоснованной терапией с наилучшей выживаемостью плодов и неврологическими исходами новорожденных, что было доказано рандомизированным контролируемым исследованием [2]. При этом в большом количестве публикаций авторы обращают особое внимание, что благоприятный исход ФЛКА возможен только при наличии значительного опыта выполнения данных вмешательств у хирурга [3, 4]. Несомненно, что внедрение ФЛКА требует обучения хирургической бригады. Освоение нового хирургического метода лечения может быть отражено с помощью кривой обучения, которая является графическим представлением изменения скорости обучения определенному знанию или навыку.

Целью данного исследования явилось отображение внедрения ФЛКА анастомозов плаценты при ФФТС в Национальном центре с помощью кривой обучения.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное исследование течения беременности и родов у 126 пациенток с монохориальной диамниотической двойней, которым выполнялась ФЛКА плаценты по поводу ФФТС на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России в 2014–2019 гг.

Критерий включения: монохориальная диамниотическая двойня, осложненная ФФТС, где методом внутриутробного лечения была ФЛКА плаценты, а послеоперационное наблюдение и родоразрешение выполнены в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова».

Критерии исключения: монохориальная моноамниотическая двойня, дихориальная диамниотическая двойня, многоплодная беременность высшего порядка (тройни, четверни), неизвестная хориальность, генетические аномалии у одного или обоих плодов.

Срок беременности рассчитывался на основании первого дня последней менструации или копчико-теменного размера большего плода, измеренного в 10–14 недель беременности.

Определение типа хориальности и амниальности при многоплодии производилось до 14 недель беременности на основании эхографической оценки. Подтверждением монохориальной диамниотической двойни являлось наличие одного плодного яйца (одного хориона), содержащего два живых плода и два амниона (наличие Т-признака).

Диагностика ФФТС основывалась на следующих эхографических критериях: выявлении маловодия у плода-донора (максимальный вертикальный карман (МВК) менее 2 см) и многоводия у плода-реципиента (МВК более 8–10 см). Оценка степени тяжести ФФТС проводилась согласно классификации, предложенной R. Quintero et al. [5].

Все ФЛКА выполнялись одной бригадой хирургов по стандартному протоколу. ФЛКА плаценты проводилась трансабдоминальным доступом под местной анестезией, на фоне антибиотикопрофилактики (предпочтительны цефалоспорины II–III поколения) и токолиза (выбор препаратов осуществляется индивидуально). Троакар диаметром 2,3–3,3 мм под эхографическим контролем вводился в амниотическую полость плода-реципиента, затем вводился фетоскоп с проводником лазерной энергии, бесконтактно коагулировались анастомозы. Операцию завершали амниоредукцией до достижения нормального количества околоплодных вод (МВК 4–6 см).

Все 126 пациентов разделены на три равные по количеству группы. В 1-ю группу вошли 42 беременные, которым ФЛКА проводилась с 2014 по 2016 гг., во 2-ю – 42 беременные, которым ФЛКА проводилась в 2017–2018 гг. и в 3-ю – 42 пациентки, пролеченные в 2018–2019 гг. В группах проводилось сравнение показателей антенатального периода, таких как общая выживаемость, выживаемость двоих плодов, частота преждевременных родов и частота послеоперационных осложнений, а также неонатального периода: гестационного возраста новорожденных, их массы тела, заболеваемости и смертности. Оценку кривой обучения проводили по трем критериям: общей выживаемости и выживаемости двоих плодов, а также по частоте послеоперационных осложнений.

Статистический анализ

Для статистической обработки данных и построения графиков использовали электронные таблицы Excel (Microsoft, USA) и пакет программ GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, USA). Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д'Агостино–Пирсона. Данные с нормальным распределением представлены как среднее значение (стандартное отклонение), для их сравнения использовали t-test. Данные с распределением, отличным от нормального, представлены как медиана (интерквартильный размах), для их сравнения использовали критерий Манна–Уитни. Качественные данные представлены как абсолютное значение (n) и %, для их сравнения использовали точный тест Фишера. Для определения числа операций, необходимых для достижения целевого показателя, производили аппроксимацию функции с помощью линии тренда. При этом наличие признака принимали за 1, отсутствие признака – за 0. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты

В 2014–2019 гг. на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России было выполнено 188 ФЛКА плаценты по поводу ФФТС. В исследование включено 126 случаев, в которых послеоперационное наблюдение и родоразрешение проводились в Центре.

Количество оперативных вмешательств по поводу ФФТС увеличивалось из года в год (рис. 1).

В исследуемых группах оценивался срок выполнения ФЛКА – статистически значимой разницы выявлено не было, р=0,58. Различия в стадиях ФФТС в группах также обнаружены не были, р=0,78. Наиболее часто встречались II и III стадии ФФТС. Значимая разница локализации плаценты на передней или задней стенках между группами не обнаружена, р=0,27. Характеристики исследуемых групп представлены в таблице 1.

В исследуемых группах оценивался срок выполнения ФЛКА – статистически значимой разницы выявлено не было, р=0,58. Различия в стадиях ФФТС в группах также обнаружены не были, р=0,78. Наиболее часто встречались II и III стадии ФФТС. Значимая разница локализации плаценты на передней или задней стенках между группами не обнаружена, р=0,27. Характеристики исследуемых групп представлены в таблице 1.

В группах оценивалась частота общей выживаемости и выживаемости двоих плодов (рис. 2).

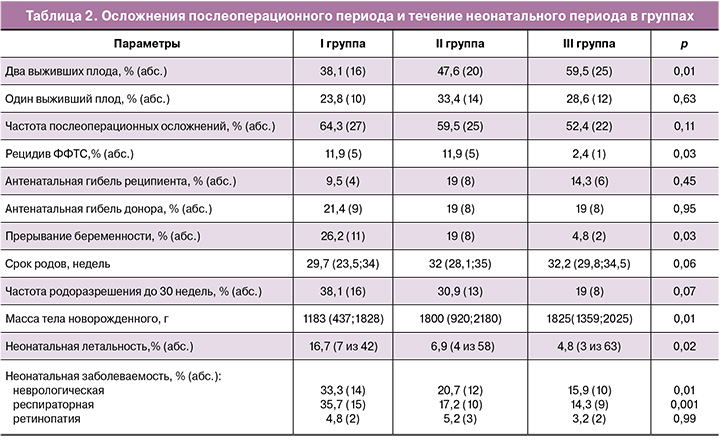

В зависимости от количества проведенных операций выявлено увеличение частоты как общей выживаемости, так и выживаемости двоих плодов. Общая выживаемость в 1-й группе составила 61,9%, во 2-й – 81%, в 3-й – 88,1%, р<0,001. Выживаемость двоих плодов в 1-й группе составила 38,1%, во 2-й – 47,6%, в 3-й – 59,5%, р=0,01.

Исследование общей частоты послеоперационных осложнений в группах показало ее сокращение с 64,3% в 1-й до 52,4% в 3-й, при этом различия не были статистически значимыми, р=0,11. Более подробно произведена оценка частоты тех осложнений, на которые может влиять опыт выполнения ФЛКА, таких как рецидивирование ФФТС, прерывание беременности, антенатальная гибель донора и реципиента. Отмечено статистически значимое снижение частоты рецидивирования ФФТС – в 1-й и 2-й группах этот показатель составлял 11,9%, в то время как в 3-й – 2,4%, р=0,03. Частота прерывания беременности в послеоперационном периоде также превалировала в 1-й группе – 26,2% и была наименьшей в 3-й – 4,8%, р=0,03.

Сравнение срока родоразрешения в группах показало его незначительное увеличение с 29,7 недели в 1-й группе до 32 и 32,2 недели – во 2-й и 3-й, однако различия не были статистически значимыми, р=0,06. Также статистически не различалась частота родов до 30 недель в исследуемых группах, несмотря на то, что было выявлено ее снижение с 38,1% в 1-й группе до 19% в 3-й, р=0,07. Частота антенатальной гибели донора и реципиента достоверно не различалась в группах.

Выявлено статистически значимое различие массы тела новорожденных в группах – наименьшее в 1-й группе – 1183 г, наибольшее во 2-й и 3-й – 1800 г и 1825 г соответственно, р=0,01.

Отмечено прогрессивное снижение частоты неонатальной летальности – в 1-й группе данный показатель составлял 16,7%, во 2-й – 6,9% и в 3-й – 4,8%, р=0,02.

Показатели неонатальной заболеваемости, в первую очередь неврологическая и респираторная, также снижались от 1-й к 3-й группе. Максимальные значения неврологических и респираторных нарушений выявлены в 1-й группе – 33,3% и 35,7% соответственно, а минимальные – в 3-й – 15,9% и 14,3%, р=0,01 и р=0,001.

Характеристики течения послеоперационного и неонатального периодов в исследуемых группах представлены в таблице 2.

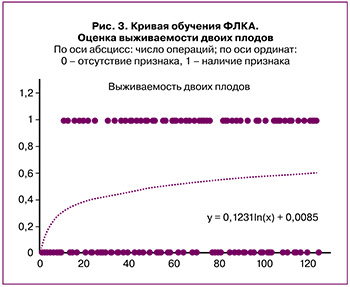

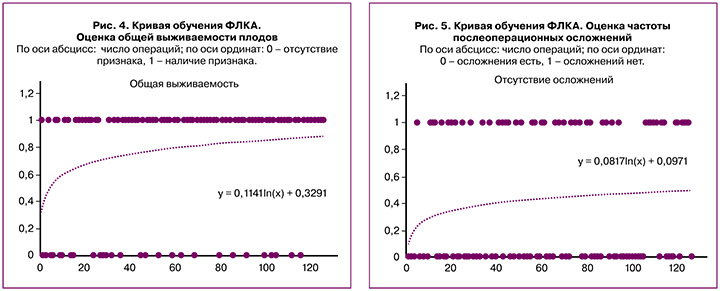

Выполнено построение графиков обучения ФЛКА, основанных на определении общей выживаемости и выживаемости двоих плодов, и частоте послеоперационных осложнений. Выявлена зависимость характера кривых от увеличивающегося количества операций – первоначально параболическая форма со временем, соответствующим накоплению навыков, трансформировалась в практически горизонтальную линию (рис. 3–5).

В ходе исследования установлено, что в результате накопления опыта произошло увеличение общей выживаемости и выживаемости двоих плодов.

В ходе исследования установлено, что в результате накопления опыта произошло уменьшение количества послеоперационных осложнений.

Обсуждение

ФФТС является одной из основных причин неблагоприятных перинатальных исходов монохориальной многоплодной беременности. Внедрение в клиническую практику методов внутриутробной коррекции ФФТС существенно изменило ход естественного течения данного заболевания. ФЛКА плаценты, устраняя непосредственную причину ФФТС, является наиболее оптимальным методом лечения. Операция отличается малой инвазивностью и выполняется с 16 до 26 недель беременности [6, 7]. В настоящем исследовании ФЛКА проводилась с 16 до 27,6 недели, в среднем в 21,4±2,5 недели. В последнее время интерес вызывает дополнительная коагуляция области плаценты между селективно скоагулированными анастомозами, известная как техника Соломона. Данная методика направлена на увеличение выживаемости плодов, снижение частоты рецидивирования ФФТС и частоты синдрома анемии-полицитемии, возникающего в 13% после селективной коагуляции [8]. В крупных исследованиях сообщается об общей выживаемости плодов после ФЛКА плаценты при ФФТС, в диапазоне от 73 до 90,5%, и выживаемости двоих плодов от 55 до 82,5% [9]. По данным Chmait et al., проанализировавших исходы 682 ФЛКА, выживаемость двоих близнецов составила 67%, общая выживаемость – 91% [10]. Согласно представленным публикациям, исходы ФЛКА при ФФТС варьируют в достаточно широком диапазоне. Считается, что накопление опыта хирургической бригады позитивно влияет как на общую выживаемость, так и на показатели выживания двоих плодов. В связи с чем изучение эффекта кривой обучения выполнения ФЛКА плаценты при ФФТС является крайне актуальным. Проведя метаанализ исследований, опубликованных в период с 1995 по 2009 гг., посвященных выживаемости одного близнеца, Ahmed et al. не обнаружили существенного влияния опыта хирурга и совершенствования оперативной техники [11]. При этом они не проанализировали влияние этих параметров на выживаемость двоих плодов, являющуюся основной целью внутриутробной коррекции ФФТС. В отличие от этого, Morris et al. сообщили о значительном улучшении перинатальной выживаемости одного плода с увеличением опыта хирурга [3]. При этом они также не оценили влияние опыта на выживаемость двоих плодов. По данным Diehl W. et al., проанализировавших 600 случаев ФЛКА плаценты с 1995 по 2007 гг., выживаемость обоих плодов выросла с 50% у первых 200 пациентов до 69,5% у последних, а общая выживаемость увеличилась с 65% до 79,5% (р<0,001) [4]. В нашем исследовании общая выживаемость плодов при ФЛКА составила 77,8%, выживаемость двоих плодов – 49,2%. Также отмечалось повышение частоты общей выживаемости с увеличением числа оперативных вмешательств с 61,9% в 1-й группе (2014–2016 гг.) до 88,1% в 3-й (2018–2019 гг.), р<0,001. Аналогичные данные получены для выживаемости двоих плодов – накопление опыта ФЛКА позволило увеличить частоту выживаемости с 38,1% в 1-й группе до 59,5% в 3-й, р=0,01. По данным систематического обзора данных ФЛКА за 25 лет, представленного Akkermans et al., показатели выживаемости двоих близнецов увеличились с 31% до 62%, что отражает эффект кривой обучения [12].

Исход оперативного лечения ФФТС может зависеть от влияния и других факторов, например, стадии синдрома. По данным Chmait et al., проанализировавших зависимость выживаемости от стадии ФФТС, достоверных различий в выживаемости двоих плодов при I и II стадиях не выявлено, однако они обнаружили значимое снижение частоты выживаемости донора при III стадии [10]. В нашем исследовании значимого различия стадий ФФТС между группами выявлено не было. Однако некоторое увеличение случаев III стадии ФФТС в 3-й группе может быть следствием более позднего поступления, так как большое количество пациентов было направлено из отдаленных регионов России.

Обучение новым оперативным вмешательствам может проводиться методом дистанционного наблюдения за опытным хирургом и посредством практической (непосредственной) ассистенции врачу, в совершенстве освоившему новую для вас методику. По данным Papanna et al., в случае обучения методом наблюдения хирургу требуется выполнить самостоятельно не менее 60 ФЛКА для достижения приемлемого уровня. Если обучение происходит на практике путем ассистирования опытному хирургу, то для достижения приемлемого уровня компетентности требуется совместно выполнить около 20 процедур [13].

В другом исследовании показаны схожие результаты – для приобретения навыков ФЛКА необходимо провести 25–35 процедур [14]. К преимуществам практического тренинга у опытного хирурга можно отнести: последовательное увеличение уровня сложности операций (начинать с технически более простых процедур при локализации плаценты на задней стенке), возможность немедленного вмешательства опытного хирурга в случае возникновения технических трудностей и окончательная проверка того, были ли все анастомозы коагулированы. В нашем Центре обучение хирургической бригады, выполняющей ФЛКА, осуществлялось путем наблюдения за работой опытных коллег во время стажировок в клиниках США и Великобритании. Удовлетворительные результаты ФЛКА, представленные в литературе, были достигнуты нами на 34-й операции для общей выживаемости (не менее 73%) и на 80-й операции – для выживаемости двоих плодов (не менее 55%), что соответствует приведенным выше данным [3, 9].

Наше исследование подтверждает мнение о том, что ФЛКА плаценты при ФФТС и другие внутриутробные хирургические вмешательства должны быть сосредоточены в крупных национальных специализированных центрах. Это объясняется тем, что для овладения навыками ФЛКА и накопления хирургического опыта требуется постоянный поток пациентов не менее 20–30 в год. Только в этом случае приобретенные навыки будут совершенствоваться и поддерживаться на должном уровне. Это подтверждается исследованием van Klink et al., в котором сообщается о снижении частоты неврологической патологии новорожденных с 18% до 6% и увеличении выживаемости близнецов, что объясняется в основном совершенствованием тактики ведения беременности, эффектом кривой обучения и разработкой новых методов лечения [15].

Одним из ограничений данного исследования является то, что мы не смогли исследовать влияние различных методов ФЛКА, таких как селективная последовательная коагуляция и метод Соломона, в связи с тем, что начали применять метод Соломона с 2016 г., то есть только у пациентов II и III групп. Результаты многоцентрового рандомизированного клинического исследования, сравнивающего метод Соломона с селективной коагуляцией анастомозов, показали снижение частоты синдрома анемии-полицитемии и рецидивирования ФФТС в группе Соломона по сравнению со стандартной группой (4% против 21%), в то время как не было обнаружено различий в антенатальной смертности и тяжелой неонатальной заболеваемости, а также выживаемости без неврологических нарушений у детей до 2 лет (67% против 68%) [16].

Опыт создания кривых обучения новым операциям в детской и взрослой хирургии весьма распространен. В Российской Федерации до настоящего времени не предпринимались попытки построения графиков обучаемости фетальным хирургическим вмешательствам. В нашей работе обобщен опыт, полученный в процессе внедрения ФЛКА плаценты при ФФТС в клиническую практику Национального центра. Представленный нами 6-летний опыт хирургической коррекции ФФТС демонстрирует увеличение как общей выживаемости, так и выживаемости двоих плодов, а также снижение частоты послеоперационных осложнений. Этому, возможно, способствовали несколько факторов, таких как накопление опыта (эффект кривой обучения), совершенствование оперативной техники и улучшение ультразвукового мониторинга. Наши данные дают веские аргументы в пользу консолидации фетальной хирургии в крупных специализированных центрах в руках опытной команды хирургов, прошедших соответствующий тренинг в международных клиниках медицины плода. Улучшение исходов оперативного лечения ФФТС, несомненно, является результатом обучения хирургической бригады и оптимизации методик оперативного вмешательства, что возможно только в узкоспециализированных высокотехнологичных центрах с постоянно растущим потоком пациентов с данной патологией.

Заключение

Накопление опыта и кумуляция пациентов в одном медицинском учреждении способствуют увеличению как общей выживаемости, так и выживаемости двоих плодов, а также снижению частоты осложнений ФЛКА плаценты при ФФТС. ФЛКА и другие внутриутробные хирургические вмешательства должны быть сосредоточены в крупных национальных специализированных центрах с постоянным потоком пациентов.