Проблема преждевременных родов не потеряла своей актуальности как в нашей стране, так и во всем мире. Особое внимание к этой теме вызвано тем, что преждевременные роды в значительной мере определяют показатели заболеваемости и смертности новорожденных, а также являются ведущей причиной гибели детей в возрасте до 5 лет [1, 2]. В последние годы, благодаря развитию неонатологии, исходы преждевременных родов улучшились, но вскрылись новые проблемы – экономические. Выхаживание недоношенных новорожденных сопряжено со значительными финансовыми затратами. Таким образом, поиск способов предотвращения преждевременных родов можно считать целесообразным. Для профилактики было предложено применение гестагенов, токолитиков, акушерских пессариев, серкляжа [3]. Но, несмотря на все указанные мероприятия, частота преждевременных родов во всем мире увеличилась [4]. Вероятно, неудачи профилактики связаны с недостаточностью знаний о причинах досрочного родоразрешения. Большое количество исследований посвящено оценке факторов риска. Но ответа на вопрос, почему при наличии одинаковых факторов риска в одном случае роды произошли в сверхранний срок, а в другом имели место поздние преждевременные роды, до сих пор не получено.

Одним из наиболее широко обсуждаемых в литературе факторов риска является инфекционно-воспалительный [5–7]. Инфицирование фето-плацентарного комплекса возможно как восходящим, так и гематогенным путем. Развивающийся воспалительный ответ способен запускать преждевременные роды. Подтверждением наличия воспалительного процесса в фето-плацентарном комплексе накануне родов являются данные патоморфологического анализа последов [8]. Наиболее часто обнаруживаются хориоамнионит, децидуит. Однако, по данным Kim Ch.J. и соавт., гистологический хориоамнионит не всегда связан с инфицированием; возможно развитие асептического воспаления в ответ на родовой стресс, способствующий выработке провоспалительных цитокинов [9, 10]. Интервиллезит, по данным литературы [9], возникает вследствие восходящего инфицирования; виллузит – при гематогенном распространении возбудителей. Кроме того, виллузит способствует нарушению созревания ворсин. Нарушение созревания ворсин отражает недостаточность функций плаценты, то есть такой орган не может справиться с нагрузкой, характерной для определенного срока. Чем выше степень незрелости и больше площадь поражения, тем раньше прервется беременность. Таким образом, инфекционно-воспалительный процесс способен привести в некоторых случаях к плацентарной недостаточности, даже при условии полноценной инвазии цитотрофобласта в ранние сроки [11].

Рассмотренные выше децидуит, хориоамнионит, интервиллезит и виллузит, а также лейкоцитоз периферической крови отражают воспалительный ответ организма матери, по данным литературы [12]. Но существуют и маркеры воспалительного ответа плода. По мнению Kim Ch.J. и соавт. [9], к ним относятся фуникулит, флебит и артериит пуповины. Фуникулит (фунизит) представляет собой воспалительный процесс в Вартоновом студне пупочного канатика, возникает вследствие проникновения инфекционного агента из амниотической полости, то есть восходящим путем. Омфаловаскулит возникает при гематогенном распространении возбудителя и является маркером системного воспалительного ответа плода [12]. Вена пуповины повреждается первой, поэтому частота выявления флебита выше. Развитие артериита пуповины свидетельствует о более серьезном поражении плода и, как правило, ассоциировано с неблагоприятным исходом для новорожденного. Однако данные утверждения продолжают дискутироваться в научном мире.

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) также предрасполагает к преждевременному рождению [13] как за счет пассивного открытия шейки матки под давлением растущего плода, так и путем инфицирования нижнего полюса плодного пузыря [14].

Еще одним фактором риска преждевременных родов являются внутриматочные вмешательства [15]. Это связано с травмой эндометрия, а также с возможным повреждением шейки матки.

К факторам риска преждевременных родов, причем как спонтанных, так и индуцированных, относятся гипертензивные расстройства во время беременности [16].

Но не всегда воздействие факторов риска приводит к преждевременным родам. Это связано с компенсаторно-приспособительными возможностями плаценты. Они могут быть сосудистыми и клеточными (синцитиальные почки). Компенсаторно-приспособительные реакции (КПР) могут быть умеренно или слабо выражены, а иногда и вовсе отсутствовать.

Целью нашего исследования являлось выявление анамнестических, клинико-лабораторных и морфологических отличий среди пациенток с преждевременными родами в разные сроки.

Материалы и методы

Работу проводили на базе ГБУ РО «Перинатальный центр». Ретроспективно были проанализированы 356 историй преждевременных родов за 2011 г. Патоморфологические исследования выполнены в Ростовском областном патологоанатомическом бюро. В исследование не вошли преждевременные роды, сопровождавшиеся антенатальной гибелью плода.

Среди включенных в работу историй болезни 87 (24,4%) составили сверхранние преждевременные роды (СПР) (1-я группа), 30 (8,4%) – ранние преждевременные роды (2-я группа), 76 (21,3%) – преждевременные роды в сроке 31–33 недели 6 дней (3-я группа), 163 (45,8%) – поздние преждевременные роды (4-я группа). Распределение пациенток по группам отличается от популяционного [17, 18] высокой долей СПР, относительно малым количеством ранних преждевременных родов. Это можно объяснить особенностями организационной структуры родовспомогательных учреждений в Ростовской области. Областной перинатальный центр оказывает помощь женщинам со сложной акушерской патологией. Если тяжесть состояния обусловлена экстрагенитальными заболеваниями, пациентка направляется в другое учреждение. Как показывают данные литературы, с увеличением срока беременности декомпенсация экстрагенитальных заболеваний наступает чаще [19]. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему существенно возрастает именно в сроке ранних преждевременных родов – 28–30 недель и 6 дней за счет повышения объема циркулирующей крови, роста плода и увеличения количества околоплодных вод, снижения экскурсии диафрагмы.

В каждой группе мы выделили 2 подгруппы – спонтанные и индуцированные роды, так как они отличались по ведущему фактору риска. В группе СПР отмечено наибольшее количество спонтанных родоразрешений: n=66 (75,9%). По указанным выше причинам в группе ранних преждевременных родов выявлено наибольшее число индуцированных родов: n=17 (56,7%), в 3-й и 4-й группах превалирует спонтанное начало родовой деятельности: 53,9% (n=41) и 69,3% (n=113) соответственно (табл. 1).

Для статистического анализа результатов применяли пакеты программ Statistica 12.0, Microsoft Excel 2007. В описательной статистике для непрерывных данных использовали медиану (Me) и значения квартилей Q1 и Q3 в формате Me (Q1;Q3), а также минимальные и максимальные значения. Категориальные данные были представлены в виде частот и процентов n (%). Значимость различий непрерывных показателей между сравниваемыми группами оценивалась с применением рангового анализа вариаций по Краскелу–Уоллису. Для сравнения бинарных данных использовался критерий χ2 Пирсона. Использовали общепринятый уровень значимости: p<0,05. Для прогнозирования вероятности СПР использован метод логистической регрессии.

Результаты и обсуждение

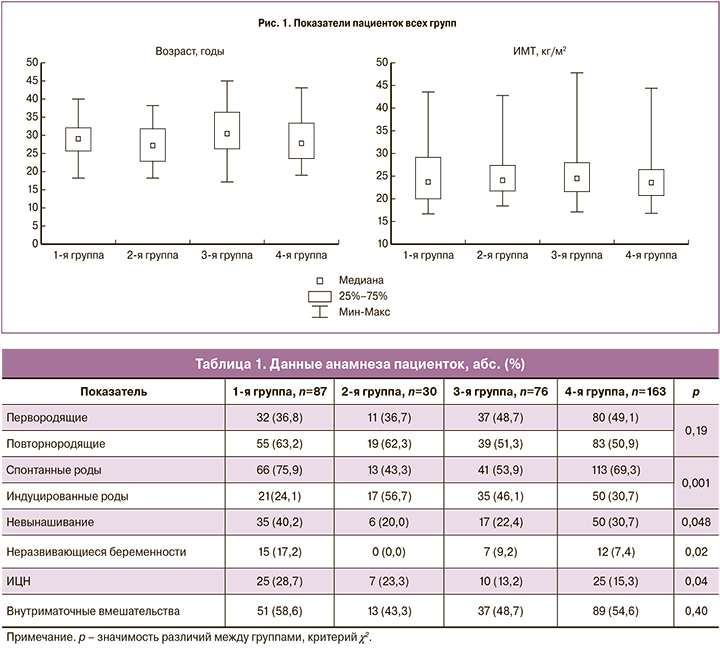

В исследовании приняли участие женщины от 17 до 45 лет. Причем во всех группах превалировали женщины возрастной категории от 25 до 33 лет: 1-я группа – медиана возраста 29,0 (интерквартильный размах 26–32) лет; 2-я группа – 27 (23–32) лет; 3-я группа – 30 (26–36) лет; 4-я группа – 28 (24–33) лет, значимые различия между группами по возрасту пациенток отсутствуют (p=0,15, ранговой анализ вариаций по Краскелу–Уоллису). Таким образом, большая часть женщин, переживших преждевременные роды, относится к активному репродуктивному периоду (рис. 1).

Характеристики индекса массы тела (ИМТ) в сравниваемых группах отображены на рис. 1. Количество пациенток с нормальным ИМТ в 1-й группе составило 45 (51,7%); во 2-й – 18 (60,0%); в 3-й – 38 (50,0%); в 4-й – 24,3 (58,9%). Обращает на себя внимание различие в частоте встречаемости дефицита массы тела в группах: при сверхранних родах – 9 женщин (10,3%) – наибольшее значение, в остальных группах доля пациенток с дефицитом веса не превышает 6,2%. Тем не менее статистически значимых различий между группами не установлено (p=0,41, ранговый анализ вариаций по Краскелу–Уоллису).

Во всех четырех группах преобладали повторнородящие пациентки, но доля их снижалась с увеличением срока беременности на момент родов: 1-я группа – 55 (63,2%), 2-я – 19 (62,3%), 3-я – 39 (51,3%), 4-я – 83 (50,9%). Однако значимость различий между группами отсутствует (p=0,19) (табл. 1).

При анализе анамнеза пациенток было выяснено, что невынашивание беременности статистически значимо (p=0,048) чаще встречалось у женщин c более коротким сроком беременности. Так, в группе с СПР невынашивание наблюдалось у 35 (40,2%) против 6 (20,0%) во 2-й группе, 17 (22,4%) в 3-й группе и 50 (30,7%) в 4-й группе. А по данным литературы [1, 20], потеря предыдущей беременности является одним из наиболее значимых факторов риска невынашивания в будущем (см. табл. 1).

Рассмотрев структуру невынашивания, мы обнаружили, что распределение неразвивающихся беременностей в сравниваемых группах имеет статистически значимые различия (p=0,02). Они чаще имели место у пациенток с СПР – у 15 (17,2%) женщин, чем в группах с ранними – 0 (0,0%), преждевременными – 7 (9,2%) и поздними преждевременными – 12 (7,4%) родами.

При сравнении групп выявлено, что по частоте наличия ИЦН между группами также наблюдаются статистически значимые различия: р=0,037. При этом чаще при наличии ИЦН беременность прерывается в сроке до 31 недели: 1-я группа – 25 (28,7%) пациенток, 2-я группа –7 (23,3%), 3-я группа – 10 (13,2%), 4-я группа – 25 (15,4%) (см. табл. 1).

При анализе изучаемой когорты обращает на себя внимание тот факт, что в 1-й и 4-й группах частота внутриматочных вмешательств в анамнезе превышает 50%. Доля пациенток с наличием внутриматочных вмешательств в анамнезе в 1-й группе составила 58,6%, во 2-й группе – 43,3%, для 3-й и 4-й групп – 48,7 и 54,6% соответственно. Статистически значимых отличий между группами не обнаружено (p=0,40).

Что касается инфекционно-воспалительного фактора риска, статистически значимых отличий между группами в частоте встречаемости вагинита, цервицита, бактериального вагиноза в течение настоящей беременности выявлено не было. Кроме того, мы оценили связь наличия цервицита с преждевременным разрывом плодных оболочек. Оказалось, что дородовое излитие околоплодных вод одинаково часто встречалось как в группах с установленным цервицитом, так и без него.

В дальнейшем наше исследование включало статистический анализ патоморфологических исследований последов (табл. 2). В связи с отсутствием у части пациенток сведений в медицинской документации о результатах патоморфологического анализа последа, частота и процент встречаемости в группах патоморфологических признаков приводится от числа проведенных и задокументированных исследований в группах (n1).

Гистологический хориоамнионит встречался приблизительно одинаково часто (p=0,17), вне зависимости от срока беременности на момент родов: 1-я группа – 84,5%, 2-я группа – 94,1%, 3-я группа – 75,0%, 4-я группа – 76,3%, во всех группах превалировал серозный воспалительный процесс. Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о гистологическом хориоамнионите, который, по мнению Kim Ch.J. и соавт. [9] является стрессовой реакцией на преждевременные роды и не всегда связан с внутриамниотическим инфицированием.

Децидуит обнаруживался статистически значимо чаще (p=0,003) в группах сверхранних и ранних родов: 81,7 и 76,5% соответственно. В то же время в 3-й и 4-й группах воспалительное поражение данной локализации встречалось реже: 58,3 и 57,0%. Однако наличие децидуита не всегда свидетельствует о наличии инфекции, является следствием асептического воспаления, необходимого для отделения последа.

Частота интервиллезита имеет значимые отличия (p=0,01) по группам: 1-я группа –78,9%, 2-я группа – 64,7%, 3-я группа – 69,4%, 4-я группа – 54,8%.

Еще более интересные факты выявлены при оценке частоты встречаемости виллузита по группам: 1-я группа – 67,6%, 2-я группа – 41,2%, 3-я группа – 30,6%, 4-я группа – 24,7% (p<0,001). Высокая частота обнаружения виллузита при СПР, а также палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы крови у матерей 1-й группы, возможно, доказывают роль инфекционного фактора в генезе очень ранних родов.

Частота обнаружения фунизита в нашем исследовании высоко значимо различна в сравниваемых группах (p<0,001). В 1-й группе она значительно выше по сравнению с остальными группами – 46,5%, во 2-й группе – 5,6%, в 3-й группе – 8,3%, в 4-й группе – 5,4%.

Частота флебита по группам: 1-я – 26,8%, 2-я – 5,6%, 3-я – 16,7%, 4-я – 4,3%. Разницу между 2-й и 3-й группами можно объяснить преобладанием ранних индуцированных родов. Обнаружение артериита пуповины: 1-я группа – 21,1%, 2-я группа – 0,0%, 3-я группа – 5,6%, 4-я группа – 3,2%, значимость различий между группами p<0,001.

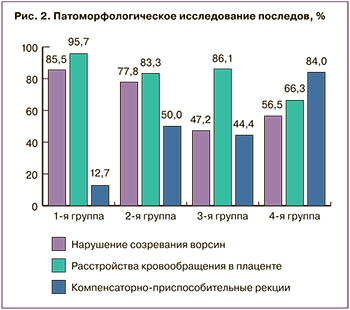

Частота выявления нарушения созревания ворсин в 1-й группе составила 85,5%, во 2-й группе – 77,8%, в 3-й и 4-й группах нарушения созревания ворсин встречались значительно реже – 47,2 и 56,5% соответственно (табл. 2, рис. 2).

Все описанные выше морфологические изменения в последе в конечном счете приводят к нарушениям кровообращения в плаценте, что может спровоцировать спонтанные преждевременные роды либо явиться причиной индуцированных. В группе СПР гистологические признаки нарушения кровообращения в плаценте имели значимые различия между группами (p<0,001) в большинстве (95,7%) случаев, в группе ранних родов – в 88,2% случаев, в группе преждевременных родов – в 86,1% случаев. Только при поздних преждевременных родах частота выявления морфологических признаков нарушения кровообращения имела более низкие значения – 66,3%. Это можно объяснить тем, что факторы, приводящие к нарушению кровообращения, реализуют свой эффект в более ранние сроки.

Все описанные выше морфологические изменения в последе в конечном счете приводят к нарушениям кровообращения в плаценте, что может спровоцировать спонтанные преждевременные роды либо явиться причиной индуцированных. В группе СПР гистологические признаки нарушения кровообращения в плаценте имели значимые различия между группами (p<0,001) в большинстве (95,7%) случаев, в группе ранних родов – в 88,2% случаев, в группе преждевременных родов – в 86,1% случаев. Только при поздних преждевременных родах частота выявления морфологических признаков нарушения кровообращения имела более низкие значения – 66,3%. Это можно объяснить тем, что факторы, приводящие к нарушению кровообращения, реализуют свой эффект в более ранние сроки.

Если указанные выше патоморфологические «находки» способствуют преждевременным родам, то единственной характеристикой плаценты, продлевающей срок беременности, является выраженность КПР (см. табл. 2, рис. 2). Различия между исследуемыми группами по этому показателю высоко значимы (p<0,001).

Из рис. 2 следует, что чем лучше выражены КПР, тем больше срок беременности на момент родов.

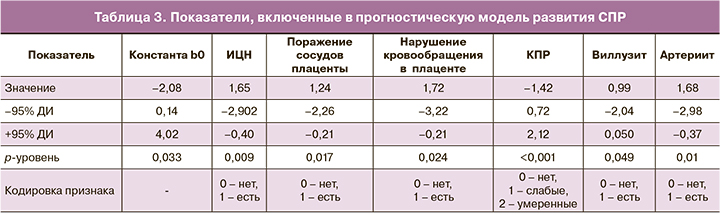

Основываясь на статистическом методе логистической регрессии, мы построили модель прогнозирования вероятности наступления СПР с учетом имеющихся факторов риска.

Для построения модели в качестве независимых переменных были отобраны некоторые ранее рассмотренные факторы, имеющие значимые различия в 1-й и 2–4-й группах. Зависимой переменной явилась вероятность развития у пациентки спонтанных СПР в зависимости от значений предикторов, включенных в прогностическую модель. В модель включались только пациентки 1–4-й групп с неиндуцированными родами и наличием в медицинской документации результатов патоморфологического анализа последа. Значимость полученной модели р<0,001. Всего указанным условиям удовлетворяли 142 пациентки, из них 55 (38,7%) – женщины с СПР, 87 (61,3%) составили пациентки 2–4-й групп.

Список независимых переменных, включенных в модель, и их условные коды, значения регрессионных коэффициентов, их значимость в модели и доверительный интервал приведены в табл. 3.

При этом используется следующее уравнение регреcсии для n независимых переменных:

Y=exp(b0+b1*x1+...+bn*xn)/(1+exp(b0+b1*x1+...+bn*xn)),

где b0 – регрессионная константа;

b1 ... bn – регрессионные коэффициенты;

х1 ... xn – независимые переменные.

В нашем случае b0 (константа) = –2,08;

b1 (ИЦН) =1,65;

b2 (поражение сосудов плаценты) =1,24;

b3 (нарушение кровообращения в плаценте) =1,72;

b4 (КПР) = -1,42;

b5 (виллузит) =0,99;

b6 (артериит) =1,68.

Значение логит-регрессии Y находится в интервале от 0 до 1 и трактуется как вероятность наступления события (в нашем случае – спонтанных СПР).

Чувствительность полученной модели составила 81,8% (из 55 пациенток 1-й группы СПР спрогнозированы верно у 45), специфичность модели – 85,0% (из 87 пациенток 2–4-й групп их принадлежность к этим группам у 74 была определена верно).

Пример: при наличии ИЦН, поражения сосудов плаценты и слабых КПР в плаценте вероятность самопроизвольных СПР оценивается моделью в 35,2%, добавление к перечисленным факторам виллузита и артериита повышает вероятность до 88,7%.

Спонтанное прерывание беременности в сроках от 22 до 27 недель 6 дней, вероятно, связано с отсутствием или слабой выраженностью КПР на фоне патологической незрелости ворсин и расстройствами кровообращения в плаценте. Необходимость индукции СПР возникает при сочетании инфекционно-воспалительного процесса в пуповине и отсутствия КПР в последе.

Заключение

Возвращаясь к цели нашего исследования, можно сделать вывод, что выявлен ряд статистически значимых отличий между преждевременными родами в зависимости от срока беременности. На основании полученных результатов анамнестическими факторами риска прерывания беременности в очень ранние сроки являются невынашивание беременности, неразвивающиеся беременности, ИЦН.

К морфологическим отличиям всех преждевременных родов следует отнести нарушения созревания ворсин, расстройства кровообращения в плаценте, снижение уровня КПР; более выражены эти изменения в группе СПР.

Дополнительными факторами, оказывающими влияние на исход беременности, являются воспалительные изменения в плаценте (децидуит, интервиллезит, виллузит) и в пуповине (фунизит, флебит, артериит). Вероятнее всего, воспалительные изменения, выявленные при патоморфологическом исследовании, воздействуют и на формирование КПР.