Ранний разрыв амниотической оболочки ассоциирован с целым спектром патологических состояний, включая синдром амниотических перетяжек (САП), комплекс пороков развития «конечности – передняя брюшная стенка», адгезию амниона на ранних этапах развития эмбриона с формированием несовместимых с жизнью пороков развития [1]. Клиническая картина каждого из этих синдромов хорошо известна, однако причины их формирования являются предметом дискуссии по сей день. Нет однозначного ответа на вопрос, является ли первичной патология самого амниона или нарушение его целостности является проявлением нарушения морфогенеза в целом, в том числе при наследственных заболеваниях. Аргументом в пользу генетической природы дефектов амниотической оболочки является значительное количество наблюдений плодов и новорожденных с множественными пороками развития, часть которых не имеет патогенетической связи с наличием амниотических тяжей или адгезией амниона, то есть не является результатом деформации или дизрупции [2]. Возможно, широкое применение молекулярно-генетических методов исследования позволит лучше понять этиологию дефектов амниотической оболочки [3].

САП – обобщающее название пороков развития, формирующихся в результате механического воздействия фрагментов амниотической оболочки, образующей сращения с анатомическими структурами плода. Частота встречаемости САП составляет примерно 1,16 случаев на 10 000 живорожденных [4]. Другое название данного патологического состояния – ADAM-комплекс (Amniotic Deformity, Adhesions, Mutilations). Нитевидные или тяжеобразные структуры, соединяющие плодную поверхность плаценты с поверхностью тела плода, называют также тяжами Симонара по имени акушера, исследовавшего их амниотическое происхождение в конце XIX в.

Внутриутробно амниотические тяжи встречаются чаще, однако достоверные данные о частоте встречаемости получить сложно, так как значительный процент беременностей с данной патологией заканчивается самопроизвольным прерыванием или гибелью плода.

Фрагменты амниона могут не контактировать с тканями плода и не приводить к формированию пороков развития. В случае фиксации амниотических тяжей к анатомическим структурам происходят сдавление тканей, нарушение кровотока и формирование анатомических дефектов. Таким образом, в большинстве случаев САП является вторичным по отношению к разрыву амниона [4].

Результатом воздействия амниотических перетяжек может быть формирование широкого спектра пороков развития [5]. Наиболее часто отмечается формирование странгуляций различных сегментов конечностей и отек отделов, дистальных по отношению к участку сдавления. Крайней степенью поражения конечностей при САП являются ампутационные пороки, от отсутствия дистальных фаланг пальцев до отсутствия значительного сегмента конечности.

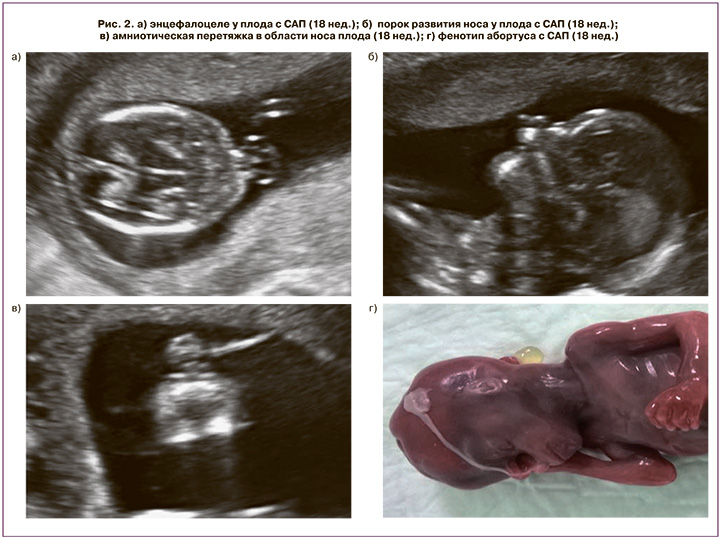

В ряде случаев воздействие тяжей приводит к нарушению формирования мозгового черепа и лицевых структур. При этом могут отмечаться энцефалоцеле и лицевые расщелины [6]. Есть наблюдения декапитации плода в случаях фиксации тяжей в области шеи [7].

Еще одной группой пороков развития при САП являются дефекты передней брюшной стенки. Они могут возникать как в результате непосредственного воздействия тяжей, так и вследствие их влияния на возможность разгибания позвоночника, необходимого для правильного формирования передней брюшной стенки.

Серьезным осложнением САП является компрессия пуповины, в результате которой в ряде случаев происходит нарушение кровотока и роста плода, а иногда и антенатальная гибель.

Тактика ведения беременности при САП зависит от степени тяжести его проявлений и срока беременности на момент их диагностики.

В случае выявления грубых пороков развития, несовместимых с жизнью или приводящих к тяжелой инвалидизации, семья имеет право принять решение о прерывании беременности. Если у плода имеются ампутации дистальных отделов конечностей, показана консультация ортопеда для решения вопроса о возможности постнатальной коррекции и протезирования.

В случае выявления странгуляции с нарушением кровоснабжения сегмента конечности, при наличии отека ниже области сдавления, а также признаков компрессии пуповины в ряде случаев возможно проведение фетоскопии и внутриутробного рассечения амниотической перетяжки [8].

Цель исследования: оптимизировать диагностику и тактику ведения беременности, в том числе с использованием внутриутробной коррекции, при раннем нарушении целостности амниотической оболочки и САП.

Материалы и методы

Проведена оценка анатомических структур плода у 16 беременных с «прямыми» и косвенными признаками раннего нарушения целостности амниотической оболочки. В качестве «прямого» признака использовалось изменение формы амниотической оболочки и ее «плавающее» перемещение внутри экстраамниального целома, которое мы назвали симптомом «сдутого шара». Косвенными признаками являлись пороки развития плода, которые могли быть обусловлены разрывом амниона и САП. В 11 случаях осложнения, относящиеся к спектру нарушения целостности амниотической оболочки, были отмечены у пациенток в сроке беременности до 14 недель. В 5 случаях диагноз САП был установлен при обращении пациенток во II триместре беременности. Средний возраст беременных в исследуемой группе составил 32,1 года (от 19 до 42 лет). При отсутствии пороков развития, связанных с дефектом амниона, проводилось динамическое наблюдение с повторной оценкой анатомических структур. Исследование проводилось на ультразвуковых системах экспертного класса Voluson E8 и Voluson E10 с использованием конвексных и внутриполостных датчиков.

Результаты и обсуждение

Прямые или косвенные признаки раннего нарушения целостности амниотической оболочки были выявлены у 11 беременных в сроке до 14 недель. В четырех наблюдениях (сроки беременности составили 10–12 недель) амниотическая оболочка имела обычную форму, но прилежала непосредственно к структурам плода. При этом отмечались однотипные грубые пороки развития в виде обширного дефекта передней брюшной стенки с частичным экстраамниальным расположением органов брюшной полости, деформации позвоночника и конечностей, абсолютной короткости пуповины. У одного из плодов отмечалось нарушение формирования костей свода черепа.

Еще у 5 беременных при оценке амниотической оболочки был обнаружен признак «сдутого шара», отражавший нарушение ее целостности. При этом на момент исследования в сроке беременности 11–12 недель плоды полностью находились в амниотической полости и не имели пороков развития. У одного из плодов отмечалось снижение двигательной активности и вынужденная аномальная установка верхних и нижних конечностей, обусловленная уменьшением объема амниотической полости. При динамическом наблюдении в сроке 15 недель у двух плодов была обнаружена фиксация фрагментов амниотической оболочки к пальцам кистей и стоп с последующим формированием странгуляционной ампутации дистальных фаланг одного или нескольких пальцев. У плода с аномальной установкой конечностей было отмечено нормальное количество околоплодных вод, сохранялась изолированная варусная установка левой стопы. Еще у двух плодов на протяжении всей беременности и после рождения пороков и аномалий развития выявлено не было.

В 5 наблюдениях особенности строения амниотических структур, характерные для САП, были обнаружены во II триместре беременности. В одном наблюдении пороки развития плода оказались несовместимыми с жизнью. Амниотические тяжи приводили к компрессии пуповины у 3 пациенток. У двух из них возможность внутриутробного вмешательства отсутствовала в связи с расположением плаценты по передней стенке матки или наличием предлежания плаценты и клинических проявлений угрозы прерывания беременности. Также в нашем исследовании были проведены успешная фетоскопическая сепарация пуповины от нижней конечности плода и частичное удаление амниотического тяжа, формировавшего странгуляцию голени. В двух других наблюдениях было предпринято досрочное оперативное родоразрешение в связи с отсутствием динамики роста и выраженными нарушениями кровотока в системе «мать–плацента–плод».

Еще одной пациентке была проведена успешная фетоскопическая операция по поводу амниотической перетяжки на границе средней и нижней третей голени.

Приводим описание наблюдений, с нашей точки зрения представляющих наибольший клинический интерес.

Клиническое наблюдение 1

Беременная А., 39 лет, беременность 4-я, предстоящие роды – 3-и. При ультразвуковом исследовании в сроке беременности 11 недель и 3 дня по менструации обнаружен один живой плод, размеры которого соответствовали 11 неделям беременности. Толщина воротникового пространства составила 1,8 мм, пороков развития головного мозга, лицевых структур и внутренних органов выявлено не было. При этом отмечался уменьшенный объем амниотической полости и неровный контур амниона, отражающий нарушение его целостности (симптомом «сдутого шара»). Двигательная активность плода была снижена, конечности занимали вынужденное положение (флексорное положение кистей и варусная установка стоп (рис. 1, а)). При динамическом наблюдении (16 недель) отмечалась положительная динамика объема амниотической полости, нормальная установка кистей, но сохранялась аномальная установка левой стопы при нормальной двигательной активности конечностей. Таким образом, мы констатировали формирование порока развития стоп, относящегося к категории деформации, в результате снижения объема амниотической полости в ранние сроки беременности. Преждевременные оперативные роды произошли на 36-й неделе в связи с излитием околоплодных вод. Мальчик весом 2950 г, ростом 49 см родился с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. На момент рождения отмечалась варусная установка левой стопы (рис. 1, б). Ребенок наблюдается у ортопеда, планируется хирургическая коррекция аномалии.

Клиническое наблюдение 2

Беременная Л., 26 лет, беременность 2-я, предстоящие роды – 1-е, обратилась в Перинатальный медицинский центр после проведения амниоцентеза и исключения хромосомных аномалий по месту жительства в связи с наличием пороков развития и маркеров хромосомной патологии в виде энцефалоцеле, аплазии носовых костей, аномальной установки пальцев кисти. При ультразвуковом исследовании в сроке 18 недель выявлены затылочное энцефалоцеле (рис. 2, а), грубая лицевая расщелина, отсутствие структур носа (рис. 2, б), патология кисти, имитирующая синдактилию и олигодактилию. Детальная оценка головы, лица и конечностей позволила визуализировать амниотические тяжи в виде нитевидных структур, примыкающих к измененным сегментам плода, не имеющим связи с плодными оболочками и стенкой матки (рис. 2, в). Данная эхографическая картина позволила интерпретировать данный комплекс пороков развития, как САП. Семья приняла решение о прерывании беременности (рис. 2, г).

Клиническое наблюдение 3

Беременная Х., 33 года, беременность 3-я, предстоящие роды – 3-и, направлена в клинический госпиталь «Лапино» по поводу задержки роста плода и нарушения кровотока в артериях пуповины в сроке беременности 23 недели. Размер головы плода соответствовал сроку беременности, размеры живота и нижних конечностей соответствовали 21 неделе беременности. Отмечалось снижение конечно-диастолического компонента кровотока в артерии пуповины при положительных значениях. Детальная оценка анатомии плода и экстраэмбриональных структур показала наличие амниотических тяжей, приводящих к компрессии пуповины и фиксирующих ее к стенке матки (рис. 3, а) и нижней конечности плода. При этом была обнаружена странгуляция голени. Плацента располагалась по задней стенке матки. Было принято решение о проведении фетоскопии с целью высвобождения пуповины и удаления амниотического тяжа с конечности. Фетоскопия выполнялась под эпидуральной анестезией при помощи эндовидеоскопического оборудования и инструментов Karl Storz. Источником лазерного излучения служил полупроводниковый хирургический лазер Dornier Medilas D Multibeam c длиной волны 940 нм. Введение фетоскопа осуществлялось через интродьюсер 11 фр Avanti. Для облегчения визуализации и создания дополнительного объема через ирригационный канал канюли эндоматом осуществлялась подача подогретого до 37°С раствора Рингера при установленном давлении 70 мм рт. ст. Режим работы лазера применялся в опции fibertom (контактное дозированное рассечение).

Введение и продвижение фетоскопа осуществлялось под ультразвуковым контролем. После визуализации амниотического тяжа вокруг голени плода с плотно фиксированной петлей пуповины в связи с опасениями повреждения сосудов была предпринята попытка механического рассечения тяжа с использованием гистероскопических ножниц. Однако она оказалась неэффективной ввиду значительной плотности тяжа. Контактное рассечение амниотического тяжа короткими импульсами позволило достичь высвобождения петли пуповины, критерием которого были визуальное «расхождение» амниотического тяжа в стороны и нормализация кровотока в артериях пуповины при контрольном допплерометрическом исследовании. Перед извлечением канюли объем внутриматочной жидкости был доведен до нормального.

Преждевременные оперативные роды произошли на 31-й неделе беременности в связи с отслойкой нормально расположенной плаценты. Живой недоношенный мальчик весом 1300 г, ростом 42 см, родился с оценкой по шкале Апгар 6/7 баллов. После рождения размеры и функция пораженной конечности в пределах нормы, отмечается странгуляция голени, не сопровождающаяся нарушением кровообращения (рис. 3, б). Операция по иссечению рубца произведена с хорошим косметическим эффектом.

Клиническое наблюдение 4

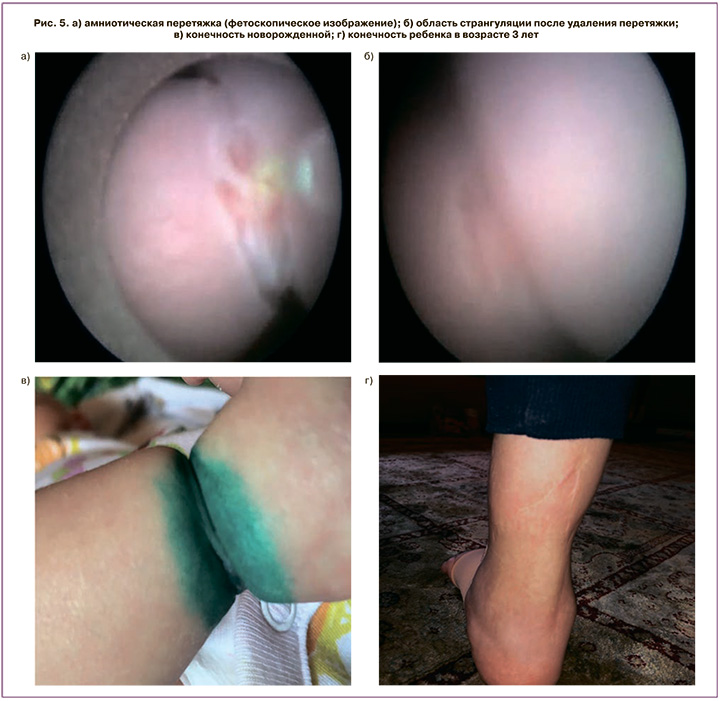

Пациентка К. 30 лет, беременность 1-я, протекала без особенностей. Обратилась в Перинатальный медицинский центр в сроке беременности 23 недели после проведения амниоцентеза с целью исключения хромосомных аномалий плода, а также проведения микроматричного анализа, не выявившего изменения количества повторов, по поводу лимфедемы левой стопы. Таким образом, с момента выявления патологии прошло 3 недели. Детальная оценка анатомии плода не выявила других фенотипических особенностей, как и дополнительных структур в полости амниона. Однако наличие изолированной односторонней странгуляции на границе нижней и средней третей голени с формированием отека стопы позволило интерпретировать данную эхографическую картину как проявление САП (рис. 4, а, б). Было принято решение о проведении диагностической фетоскопии с целью визуализации и удаления предполагаемого амниотического тяжа в случае его выявления. Операция была произведена с использованием оборудования и методики, описанных в наблюдении 3. Однако отсутствие вовлечения пуповины позволило изначально провести контактное рассечение амниотического тяжа короткими импульсами, которое оказалось успешным (рис. 5, а, б). При динамическом наблюдении рост конечности и кровоток в ее дистальных отделах были нормальными.

Роды через естественные родовые пути произошли в сроке 38 недель. Родилась девочка весом 3800 г, ростом 52 см с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов (рис. 5, в). На сегодняшний день ребенку 3,5 года. Растет и развивается по возрасту. Перенесла операцию по иссечению рубца с хорошим косметическим эффектом (рис. 5, г).

Таким образом, пренатальная диагностика нарушения целостности амниотических оболочек и САП основана на выявлении прямых и косвенных ультразвуковых признаков данных патологических состояний. К прямым признакам относятся непосредственная визуализация тяжей, которые определяются в виде линейных или неправильной формы нитеобразных эхогенных структур, которые могут быть фиксированы к поверхности плода или к пуповине, а в ранние сроки беременности – выявление признака «спущенного мяча». Косвенными признаками являются пороки развития плода, характерные для САП.

Во время проведения первого скринингового исследования в большинстве случаев возможно проследить взаимоотношения амниотической оболочки с анатомическими структурами плода.

В более поздние сроки (16 и более недель) визуализация амниотических тяжей является более сложной задачей, так как зачастую происходит их разрыв за счет двигательной активности плода. В ряде наблюдений они становятся практически не видны. Этим бывает обусловлена ошибочная интерпретация ультразвуковой картины САП: пороки развития, характерные для этого вида патологии, не являются патогномоничными и могут присутствовать в комплексе пороков развития другой этиологии.

Таким образом, можно выделить два подхода в диагностике САП.

1. Если первично выявляется нарушение целостности амниотической оболочки, необходима детальная оценка анатомических структур плода, включая дистальные отделы конечностей, с целью исключения уже сформированных пороков развития и адгезии фрагментов оболочки. При нормальном строении плода показано динамическое наблюдение, так как формирование деформаций и странгуляций может произойти позже.

2. Если первично выявляются те виды пороков развития, которые могут встречаться при САП, необходим тщательный осмотр соответствующей области для возможного обнаружения амниотического тяжа или его фрагмента, так как соответствующая находка может повлиять на тактику ведения беременности: избежать неоправданных в данном случае дополнительных исследований и тем самым ускорить принятие решения о внутриутробной коррекции, в случае, если есть условия для ее проведения.

Заключение

Раннее нарушение целостности амниотической оболочки и САП могут сопровождаться широким спектром пороков и аномалий развития плода, большинство из которых не являются специфичными и могут встречаться в структуре комплексов пороков развития иной этиологии. Своевременная диагностика и правильная интерпретация проявлений данного патологического состояния имеют важное значение для определения тактики ведения беременности и принятия решения об оперативной коррекции. Фетоскопическое рассечение амниотических тяжей позволяет избежать тяжелых последствий САП.