Одной из актуальных проблем современной медицины является риск возникновения тромбозов у женщин во время беременности. Это связано с тем, что беременность сопровождается усилением коагуляционных свойств крови, необходимым для снижения кровопотери в родах. Изменения в свертывающей системе при физиологически протекающей беременности связаны с повышенным синтезом фибриногена и других факторов свертывания в сочетании со снижением уровня естественных ингибиторов свертывания крови, а также с подавлением фибринолиза [1, 2]. Эти изменения в гемостатической системе действуют как физиологическая «система безопасности», но могут быть причиной осложнений, как у матери, так и у плода [2–4]. Такими осложнениями могут быть венозная недостаточность, преэклампсия, отслойка плаценты, ограничение роста плода, поздний и повторный ранний выкидыш, внутриутробная смерть и мертворождение. В обзоре S.A. Mastrolia и соавт. [2] показана связь между тромбозами и осложнениями беременности. Риски выше у женщин с приобретенной или наследственной тромбофилией. В работе В.О. Бицадзе и соавт. [1] говорится о наличии этиопатогенетической связи между тромбофилией и акушерскими осложнениями и о высокой эффективности антикоагулянтной профилактики при условии ее раннего начала.

Однако в настоящее время решение о назначении антикоагулянтной терапии беременным женщинам принимается лишь на основании факторов риска, то есть наличия собственного или семейного тромботического анамнеза, при выявлении той или иной тромбофилии (мутации фактора V Лейден, мутации протромбина, дефицита антитромбина, носительства антифосфолипидных антител и др.). Эти показания для назначения антикоагулянтов не всегда могут быть верны, поскольку они не основываются на точных лабораторных данных, фиксирующих гиперкоагуляционное состояние крови пациентов. Соответственно, использование этих показаний может привести как к неоправданно широкому применению антикоагулянтов во время беременности, так и наоборот, к недооценке риска и не использованию антикоагулянтной терапии в тех случаях, когда это необходимо.

Для исследования состояния системы гемостаза, как правило, применяют стандартные коагулологические тесты (активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, протромбиновый индекс по Квику и др.). Однако эти тесты свертывания крови имеют недостаточную прогностическую значимость и их сложно использовать для оценки риска тромбоза. Специфические молекулярные маркеры, отражающие процесс свертывания (D-димеры, фибринопептид, тромбин-антитромбиновый комплекс), могут выявить отклонения от референтного интервала, но не позволяют судить о наличии дисбаланса в системе коагуляции в целом, так как изменения отдельных компонентов свертывающей системы могут быть нивелированы в организме включением компенсаторных механизмов. Возможным решением является использование интегральных тестов, которые могут показать состояние системы гемостаза в целом [5, 6]. Тест генерации тромбина (ТГТ) – один из наиболее разработанных и изученных интегральных тестов гемостаза за рубежом. К сожалению, в России этот тест пока применяется редко.

В ряде работ [7–9] сообщается о применении ТГТ для обследования женщин во время беременности, в том числе и для определения эффективности антикоагулянтной терапии [9].

Целью настоящего исследования было оценить эффективность ТГТ в определении высокого тромбогенного риска у беременных женщин, нуждающихся в назначении антикоагулянтной терапии для улучшения исходов беременности.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось в соответствии с национальными и локальными законами о проведении исследований с участием животных и человека. Все пациенты включались в исследование после подписания информированного согласия, составленного в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинской декларации. Представленное исследование было одобрено локальным этическим комитетом.

В работу были включены 30 небеременных здоровых женщин (группа контроля) и 32 беременные женщины. Все беременные были разделены на исследуемую группу (22 беременные) и группу сравнения (10 беременных). В исследуемую группу вошли пациентки с осложненным течением беременности, наличием факторов тромбогенности и сопутствующими патологиями (венозная недостаточность, плацентарная недостаточность, тромбофилия, преэклампсия) на момент включения в исследование. Критериями исключения служили заболевания крови (болезнь Виллебранда, тромбоцитопеническая пурпура). В группу сравнения вошли 10 беременных с физиологическим течением беременности. Все женщины, вошедшие в исследование, были сопоставимы по возрасту (средний возраст – 35,4±5,5 года), сроку беременности (26–33 недели гестации) и паритету.

В исследуемой группе для коррекции системы гемостаза 17 беременных получали низкомолекулярный гепарин (НМГ) в профилактической дозе. Остальные не получали никакой антикоагулянтной терапии.

Исследование состояния системы гемостаза у пациенток проводилось с помощью стандартных коагулологических тестов (протромбиновый индекс по Квику, концентрация фибриногена, агрегация тромбоцитов (индукторы: АДФ и коллаген)), а также с помощью интегрального теста – ТГТ. Забор крови осуществляли при поступлении пациентки в стационар. Стандартные коагулологические тесты проводили непосредственно после взятия крови.

Взятие венозной крови для проведения ТГТ осуществлялось из локтевой вены в пробирки VACUETTE с буферным раствором цитрата натрия в соотношении кровь/цитрат 9:1 (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%). Кровь центрифугировали при 1500 g в течение 15 мин при комнатной температуре для получения обедненной тромбоцитами плазмы. До проведения лабораторных исследований обедненную тромбоцитами плазму крови хранили при температуре минус 40°С. Перед проведением исследования плазму размораживали на водяной бане при 37°С в течение 1 часа.

ТГТ проводили по методике, основанной на работе H.C. Hemker и соавт. [10]. Подробно методика изложена в работе И.В. Грибковой и соавт. [11].

ТГТ проводили по методике, основанной на работе H.C. Hemker и соавт. [10]. Подробно методика изложена в работе И.В. Грибковой и соавт. [11].

В данном тесте измеряется суммарное количество тромбина, образовавшегося в образце в ответ на стандартную рекальцификацию и активацию. Измерение концентрации тромбина проводили при использовании специфического медленного флуорогенного субстрата Z Gly Gly Arg AMC × HCl (Bachem, Швейцария)), при расщеплении которого в процессе измерения образуется флуоресцирующий продукт. В ячейки стандартного 96-луночного планшета помещали по 80 мкл образцов плазмы пациентов, к которым добавляли по 20 мкл 2,5 мМ раствора флуорогенного субстрата, а затем по 20 мкл раствора активатора. В качестве активатора использовали смесь тромбопластина (конечная концентрация в лунке равна 4 пМ), и фосфолипидных везикул (конечная концентрация в лунке 4 мкМ). Запись флуоресценции АМС, образующегося при гидролизе субстрата появляющимся в ходе свертывания тромбином, проводили при температуре 37ºС непрерывно в течение 60 мин с помощью флуориметрического ридера Appliskan (Thermo Fisher Scientific, Финляндия) при λ возбуждения 355 нм и λ испускания 460 нм.

Для каждого образца плазмы ставили 2 параллельные пробы. Полученные результаты усредняли. Ошибка параллельных измерений не превышала 2–5%. Обработка результатов осуществлялась с помощью стандартной графической программы Origin 6.0 (Microcal Software Inc., MA, USA).

Вычисляя площадь под кривой зависимости концентрации тромбина от времени, определяли суммарное количество тромбина, образовавшегося в пробе за 50 минут (эндогенный тромбиновый потенциал, ЭТП). В каждой пробе были также определены: максимальная достигаемая в ходе эксперимента концентрация тромбина (Амах), время достижения этой концентрации (tмах), лаг-период (tlag) – время, за которое концентрация тромбина достигает 10 нМ.

Результаты исследования

Деление на подгруппы по результатам родоразрешения

По результатам родоразрешения все пациентки исследуемой группы были поделены на 2 подгруппы: с благоприятным исходом беременности (n=15) и с неблагоприятным исходом (n=7). К неблагоприятным исходам беременности были отнесены: преждевременное родоразрешение вследствие критического состояния плода (n=6) и частичная преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (n=1). В подгруппу с благоприятными исходами попали пациентки с тромбофилиями (n=7), венозной недостаточностью (n=7), плацентарной недостаточностью (n=1). В подгруппе с неблагоприятными исходами оказались пациентки с тромбофилиями (n=2), с плацентарной недостаточностью (n=4), с преэклампсией (n=4). Оперативным родоразрешением закончились шесть из семи неблагоприятных исходов беременности (85%). При этом показаниями к преждевременным родам служило критическое состояние плода.

Во всех случаях из подгруппы неблагоприятных исходов беременности имела место адекватная кровопотеря, соответствующая способу родоразрешения. Четверо новорожденных из этой подгруппы потребовали нахождения в отделении детской реанимации и интенсивной терапии (57%). Минимальный вес новорожденного в данной подгруппе составил 1148 г, максимальный вес – 3110 г (частичная преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты).

В подгруппе с благоприятными исходами беременность закончилась своевременным оперативным родоразрешением у 10 беременных (67%), своевременными самопроизвольными родами – у 5 беременных (33%). Все новорожденные этой подгруппы родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар не ниже 8 баллов на первой минуте, 8 баллов на пятой минуте. Кровопотеря при оперативном родоразрешении составила 600±100 мл, при родах через естественные родовые пути – 150±50 мл. В данной подгруппе с благоприятным исходом беременности вес плода превышал 2500 г, минимальный вес составил 2740 г, максимальный 4000 г.

Результаты исследования состояния системы гемостаза

Значения ЭТП у здоровых небеременных (группа контроля) (n=30) сравнивали со значениями ЭТП здоровых беременных в 3-м триместре (n=10). Результаты показали достоверное увеличение величин ЭТП при беременности (рис. 1) (ANOVA, р<0,05). Средние значения всех параметров ТГТ для здоровых небеременных и беременных пациенток в 3-м триместре приведены в табл. 1. Из таблицы видно, что все параметры ТГТ изменяются при беременности в сторону повышения свертываемости крови: tмах и tlag укорачиваются, Амах и ЭТП увеличиваются. В связи с этим все дальнейшие сравнения проводили между исследуемой группой и группой сравнения, в которые вошли беременные женщины в 3-м триместре.

У пациенток с неблагоприятным исходом беременности значения ЭТП были завышены. Примеры экспериментальных кривых ТГТ для пациенток с благоприятным и неблагоприятным исходами беременности по сравнению с кривой для пациенток группы сравнения приведены на рис. 2. Видно, что кривая, связанная с неблагоприятным исходом беременности, значительно отличается от нормальной кривой.

Средние значения всех параметров ТГТ для групп с благоприятным и неблагоприятным исходом беременности приведены в табл. 1.

Из таблицы видно, что значения ЭТП для подгруппы с неблагоприятным исходом беременности увеличены по сравнению с подгруппой с благоприятным исходом, а также по сравнению с группой сравнения. Эти различия были статистически значимы (ANOVA, р<0,05) (рис. 3).

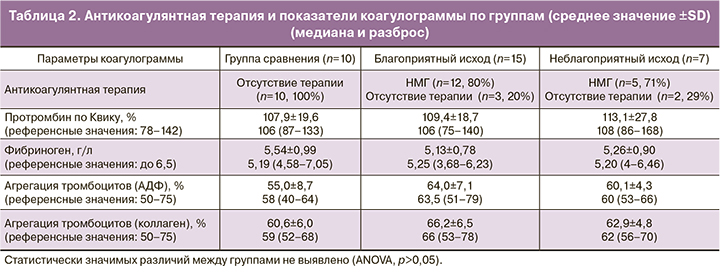

Показатели коагулограммы (протромбиновый индекс по Квику, фибриноген, агрегация тромбоцитов (индукторы: АДФ и коллаген)) для каждой группы приведены в табл. 2. Видно, что все показатели для всех 3 групп находятся в пределах референсных значений. Протромбин по Квику имеет тенденцию к повышению, однако статистически значимых различий между группами не было выявлено ни для одного показателя (ANOVA, р>0,05).

Обсуждение

В последние годы в мировой научной литературе появилось много работ, описывающих использование ТГТ для обследования женщин во время беременности [7, 9, 12–18]. Большинство исследований посвящены изучению изменения величины параметров ТГТ с течением физиологически протекающей беременности [7, 12, 14–17]. В согласии с результатами этих исследований в настоящей работе было зарегистрировано статистически значимое увеличение значения ЭТП в группе беременных женщин в 3-м триместре по сравнению с группой небеременных (рис. 1).

В настоящей работе помимо группы практически здоровых женщин – группы сравнения, были обследованы женщины с осложненным течением беременности, у 7 из которых исходы беременности оказались неблагоприятными. С целью выявления возможных причин неблагоприятных исходов беременности были проанализированы параметры стандартной коагулограммы и ТГТ. Показатели стандартной коагулограммы для всех женщин находились в норме. Однако значения ЭТП для группы с неблагоприятным исходом беременности были статистически значимо увеличены по сравнению с группой с благоприятным исходом, а также по сравнению с группой сравнения (рис. 3). Подобные результаты были получены в работе M. Efthymiou и соавт. [18], где говорится, что ТГТ способен отражать текущее гиперкоагуляционное состояние пациентов, тогда как МНО показывает адекватную антикоагулянтную терапию. Связь повышенного образования тромбина с неблагоприятными исходами беременности сообщили также авторы исследования [19], которые показали повышение уровня тромбин-антитромбиновых комплексов у женщин во 2-м триместре, у которых впоследствии беременность завершилась преждевременными родами.

Таким образом, полученные нами повышенные значения ЭТП могут говорить о том, что женщины из подгруппы с неблагоприятным исходом не получали достаточной антикоагулянтной терапии, чтобы компенсировать состояние гиперкоагуляции, способное привести к нежелательным осложнениям. Различия в исходах у женщин обеих подгрупп исследуемой группы, получавших сходную антикоагулянтную терапию, могут быть объяснены недостаточной дозой антикоагулянтов для данной пациентки или разным ответом пациентов на препарат, либо наличием дополнительного механизма патологического воздействия. Данные результаты говорят о целесообразности исследования системы свертывания крови у беременных с тем, чтобы точно установить состояние гемостаза и, в случае необходимости, предложить возможные пути коррекции: назначение антикоагулянтов или изменение дозы уже назначенных препаратов, чтобы избежать осложнений беременности, обусловленных повышенным тромбообразованием.

В исследованиях [9, 18, 20] ТГТ с успехом использовали для оценки эффективности назначенной антикоагулянтной терапии и подбора дозы препаратов. В нашей работе значения ЭТП в подгруппе пациенток с благоприятным исходом беременности не отличались от таковых в группе сравнения. Следовательно, можно было бы заключить, что нормальные показатели ЭТП на фоне приема антикоагулянтов свидетельствуют о благоприятном прогнозе беременности. Однако в работе S.A. Bennett и соавт. [21] было показано, что параметры ТГТ в группе женщин с необъяснимой рецидивирующей потерей беременности (из этой группы были исключены пациентки с наличием любых тромбогенных факторов) не отличаются от таковых в группе сравнения. Это говорит о том, что существуют иные, не связанные с тромбозом причины неблагоприятных исходов беременности, которые не отражаются в параметрах ТГТ. Используя данный тест, мы можем лишь отсечь осложнения, возникающие вследствие чрезмерного усиления процессов свертывания крови.

Заключение

Таким образом, результаты настоящей работы показали, что ТГТ может быть использован для прогнозирования неблагоприятных исходов беременности. С помощью сравнения значения ЭТП пациентки со средним значением ЭТП для группы сравнения, состоящей из беременных на том же сроке, можно оценить необходимость назначения антикоагулянтной терапии и/или коррекции дозы уже назначенной терапии. Однако необходимо отметить, что в настоящем пилотном исследовании всего 7 пациенток имели неблагоприятные исходы беременности, что недостаточно для окончательных выводов. Поэтому на основании полученных данных мы можем говорить лишь о тенденции, и необходимы дальнейшие исследования в данном направлении.