Одним из наиболее ярких критериев качества жизни является сексуальное здоровье, включающее широкий спектр биопсихосоциальных показателей, характеризующих психическое и соматическое состояние человека [1]. Сексуальное функционирование обеспечивается интегрированным взаимодействием биологических, психических и социокультурных факторов и реализуется благодаря совокупности психофизиологических, эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлениями и удовлетворением полового влечения [2]. В настоящее время остается малоизученным вопрос о взаимосвязях гинекологической заболеваемости женщин и особенностей сексуальной активности и сексуального функционирования в паре.

В консенсусе 4-й Международной консультации по сексуальной медицине 2015 г. приведены данные по заболеваемости и распространенности сексуальных дисфункций [3]. Разброс опубликованных результатов различных исследований сексуального здоровья женщин крайне высок, от 8,5 до 80%. Показано, что частота, длительность, структура сексуальных расстройств значительно варьируют, что обусловлено, прежде всего, различиями в возрасте, наличием соматических и психических заболеваний в изучаемой популяции.

Сексуальные дисфункции, наиболее часто встречающиеся у женщин, согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), представлены расстройствами сексуального влечения и возбуждения, оргазмической дисфункцией, а также вагинизмом и диспареунией [4]. Диагноз «сексуальная дисфункция» выносится пациентам в том случае, если ее симптомы вызывают стресс и наблюдаются в течение не менее 3 месяцев [5].

Цель исследования – на основании скрининговой оценки определить особенности сексуального функционирования у женщин с гинекологическими заболеваниями.

Материалы и методы

Проведено сплошное сравнительное поперечное исследование сексуальной активности и сексуального функционирования 1256 женщин, обратившихся на амбулаторный прием в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с 2014 по 2018 г., из них 602 – по поводу бесплодия (МКБ-10 – N97). Использовали анамнестический и клинический методы, сексологическое тестирование с помощью опросника «Индекс женской сексуальной функции» (ИЖСФ, FSFI). В соответствии с рекомендациями показателем клинически значимых нарушений женской сексуальной функции считали общую оценку ИЖСФ (FSFI) менее или равной 26,55 балла (FSFI ≤26,55) [6, 7]. Женщины (21 пациентка), заполнившие опросники не полностью, были исключены из исследования. Всего проанализированы результаты опроса 1235 женщин, из них с бесплодием – 597 (1-я группа) и 638 женщин, проходивших амбулаторный гинекологический осмотр (2-я группа). Критериями включения в исследование являлись возраст от 18 до 49 лет включительно, наличие постоянного партнера, отсутствие беременности на момент исследования, согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом.

Статистический анализ проводили в программе IBM SPSS версия 22. Данные представлены в виде M (SD) для количественных данных, абсолютные значения и (%) – для качественных данных. Различия между количественными переменными проверяли при помощи t-критерия Стьюдента для двух переменных при нормальном распределении и равенстве дисперсий. Различия между качественными признаками определяли при помощи критерия χ2. Для определения влияния факторов на исходы использовали отношение шансов в виде ОШ (95% ДИ). Если достигнутый уровень значимости различий не превышал 0,05, их считали значимыми.

Результаты

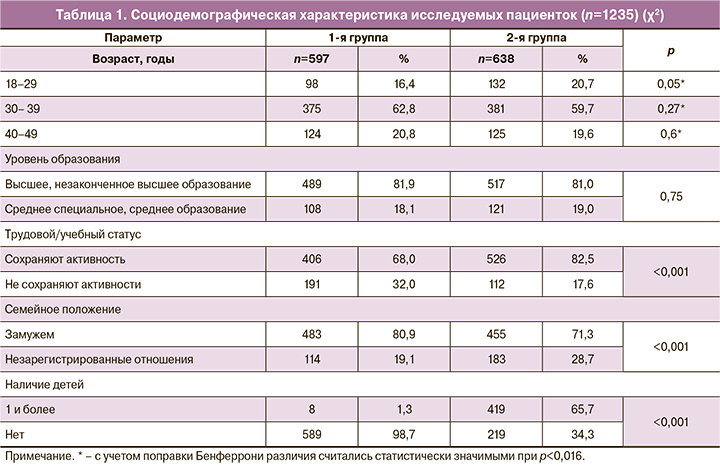

Согласно полученным данным, опрошенные пациентки были преимущественно репродуктивного возраста (от 21 до 29 лет – 230 (18,62%), от 29 до 39 лет – 756 (61,22%)). Выборка характеризовалась высоким социально-трудовым статусом и уровнем образования. В официальном браке состояли 938 (75,95%) пациенток (табл. 1). Сравнительный анализ социодемографических данных исследуемых пациенток показал, что группы были сопоставимы по возрасту и уровню образования. Однако они статистически значимо различались по семейному положению и наличию детей (p<0,001). В целом в обеих группах преобладали пациентки, находившиеся в официальном браке: в 1-й группе – 483 (80,90%) против 114 (19,10%) и во 2-й группе – 455 (71,32%) против 183 (28,68%). В то же время среди пациенток, проходивших обследование и получавших лечение в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), количество женщин, находившихся в зарегистрированном браке, было выше, чем во 2-й группе (p<0,001). Следует заметить, что по поводу бесплодия обращались за помощью, как правило, бездетные женщины, только у восьми исследуемых в 1-й группе было по одному ребенку после предшествующей программы ВРТ (у 6 женщин) или от предыдущего брака (у 2).

Проведен анализ анамнестических данных о заболеваемости исследованных пациенток. Представлены нозологические формы, наиболее часто встречаемые у пациенток в группах (табл. 2). Выявлено, что в целом заболеваемость исследуемых пациенток инфекционными болезнями, преимущественно детского возраста, ОРВИ, хроническими воспалительными заболеваниями носовых пазух, желудка, печени, почек, варикозным расширением вен нижних конечностей, а также нарушениями функции и доброкачественными образованиями щитовидной железы, в группах статистически не отличалась. Установлено, что у пациенток в 1-й группе чаще наблюдались в анамнезе герпетическая инфекция (p<0,001), аллергические реакции (p=0,004), хронический тонзиллит (p=0,04), а также хирургические вмешательства – аппендэктомия (p=0,03), тонзиллэктомия (p=0,03). Также выявлено, на уровне тенденции, что у пациенток 1-й группы чаще наблюдалась избыточная масса тела (p=0,07).

В результате анализа гинекологического анамнеза исследуемых пациенток установлено, что структура заболеваний была представлена преимущественно воспалительными болезнями женских тазовых органов (N70–N77) у 475 (38,46%), невоспалительными болезнями женских половых органов – у 415 (33,60%), инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), у 235 (19,03%) (табл. 3). Выявлено, что из воспалительных болезней женских тазовых органов у исследуемых пациенток в 1-й группе в сравнении со 2-й группой чаще наблюдались сальпингиты и оофориты (p=0,001), воспалительные болезни матки, кроме шейки матки (p=0,001). Однако заболеваемость воспалительными болезнями шейки матки, влагалища и вульвы статистически не различалась. Из невоспалительных болезней женских половых органов среди исследуемых пациенток в 1-й группе в сравнении со 2-й группой чаще наблюдался эндометриоз (p<0,001). Невоспалительные поражения яичника, маточной трубы и широкой связки матки также в 1-й группе наблюдались чаще на уровне тенденции (p=0,07). В обеих группах была сопоставима заболеваемость миомой матки, полипами женских половых органов, эрозией шейки матки, менометроррагиями, дисменореей. Среди ИППП пациентки в 1-й группе чаще, на уровне тенденции, сообщали о хламидиозе (p=0,06).

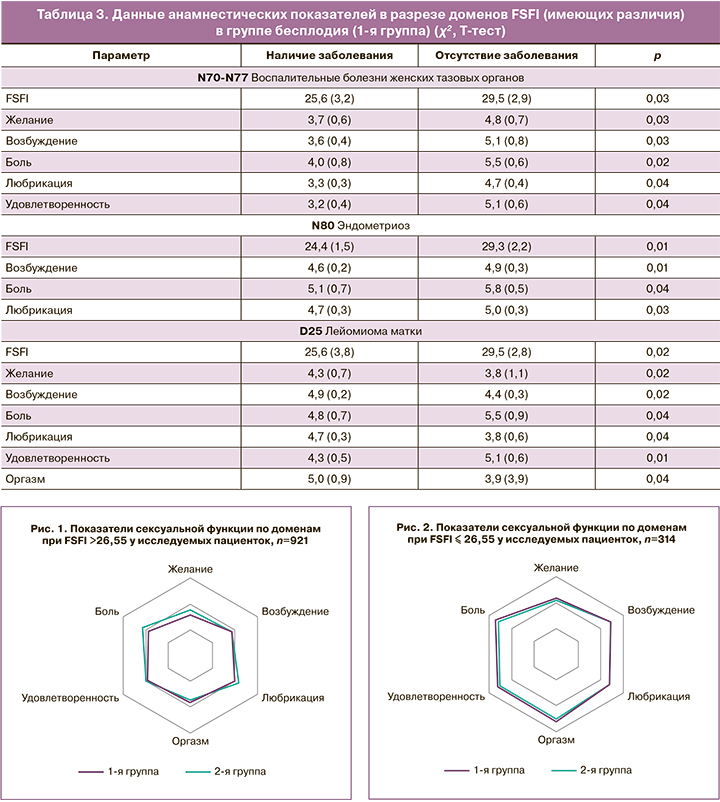

Все пациентки гинекологического профиля, участвовавшие в исследовании, сохраняли сексуальную активность в той или иной степени. Показатели сексуального функционирования у исследуемых женщин были оценены с помощью опросника ИЖСФ (FSFI). Пациентки обеих групп отмечали снижение сексуального функционирования во время манифестации основного заболевания. Установлены особенности сексуального функционирования в группах в зависимости от наличия или отсутствия гинекологических заболеваний различной нозологии в анамнезе. Снижение сексуального функционирования (FSFI≤26,55) в обеих группах выявлено при воспалительных болезнях женских тазовых органов (сальпингит и оофорит, воспалительные болезни матки, кроме шейки матки) (p=0,03), эндометриозе (p=0,01), лейомиоме матки (p=0,02). Снижение сексуального функционирования во время манифестации ИППП (трихомониаз, герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта), лечения невоспалительных поражений яичника, маточной трубы и широкой связки матки, других невоспалительных болезней матки, полипов женских половых органов, продолжалось менее трех месяцев и было расценено как адаптивная реакция.

Установлены различия в количестве лиц со сниженным сексуальным функционированием в исследуемых группах (p<0,001). Шанс снижения сексуального функционирования (FSFI≤26,55) при бесплодии у пациенток в сравнении с фертильными женщинами был в 1,54 раза выше (ОШ=1,54; ДИ 1,19–1,99).

В результате проведенного статистического анализа у исследуемых женщин в 1-й и 2-й группах при FSFI>26,55 установлены значимые различия показателей по доменам «оргазм» (p=0,03), «боль» (p=0,02) и различия на уровне тенденции по домену «удовлетворенность» (p=0,06). При этом уровни сексуального желания и возбуждения, а также выраженность любрикации не отличались (рис. 1).

Приведенные данные свидетельствуют о более высоком уровне оргастичности и сексуальной удовлетворенности пациенток с бесплодием при сохраненном уровне сексуального функционирования.

При FSFI ≤26,55 среди исследуемых женщин в 1-й и 2-й группах установлены значимые различия по доменам «сексуальное желание» (p=0,01), «любрикация» (p=0,04), «боль» (p=0,03). Различия в выраженности сексуального возбуждения, оргастичности и сексуальной удовлетворенности не выявлены (рис. 2).

Таким образом, при сниженном сексуальном функционировании (FSFI≤26,55) пациентки с бесплодием (1-я группа) по сравнению с фертильными женщинами (2-я группа) определяются, прежде всего, снижение сексуального влечения, любрикации, косвенно отражающей в репродуктивном возрасте уровень возбуждения, проявления диспареунии.

Обсуждение

При анализе социодемографических показателей пациенток с бесплодием было установлено, что они сопоставимы по возрасту и уровню образования с группой контроля, но различались по семейному положению и наличию детей. Выявлено, что общая заболеваемость пациенток в обеих группах сопоставима, однако у пациенток с бесплодием чаще наблюдались в анамнезе герпетическая инфекция (p=0,001), аллергические реакции (p=0,004), хронический тонзиллит (p=0,044), а также хирургические вмешательства – аппендэктомия (p=0,031), тонзиллэктомия (p=0,029). Это может свидетельствовать о повышении инфекционного индекса у пациенток с бесплодием по сравнению с контрольной группой, что подтверждается и другими исследователями [8–10].

Анализ гинекологического анамнеза исследуемых пациенток установил, что у пациенток с бесплодием чаще наблюдались сальпингиты и оофориты (p<0,001), воспалительные болезни матки, кроме шейки матки (p<0,001), и эндометриоз (p=0,001), как и в исследованиях других авторов [11–13].

На основании изучения анамнестических данных установлено снижение сексуального функционирования (FSFI≤26,55) в обеих группах при воспалительных болезнях женских тазовых органов (сальпингит и оофорит, воспалительные болезни матки, кроме шейки матки) (p=0,03), эндометриозе (p=0,01), лейомиоме матки (p=0,02). Также установлены различия в количестве лиц со сниженным сексуальным функционированием в исследуемых группах (p=0,0001). Выявлено, что вероятность снижения сексуального функционирования (FSFI≤26,55) в 1-й группе более чем в полтора раза выше, чем в 2-й группе (ОШ=1,54, 95% ДИ 1,19–1,99).

В результате проведенного статистического анализа у исследуемых женщин в 1-й и 2-й группах при сохранном сексуальном функционировании (FSFI >26,55) установлены значимые различия показателей по доменам «оргазм» (p=0,03), «боль» (p=0,02) и различия на уровне тенденции по домену «удовлетворенность» (p=0,06), а при сниженном сексуальном функционировании (FSFI≤26,55) по доменам «сексуальное желание (p=0,01), «любрикация» (p=0,04), «боль» (p=0,03).

Таким образом, сниженное сексуальное функционирование часто ассоциировано с бесплодием, воспалительными заболеваниями женских репродуктивных органов и эндометриозом. Полученные данные объясняют, почему при сравнительном исследовании сексуального здоровья женщин с первичным и вторичным типами бесплодия ранее было обнаружено, что частота формирования сексуальных дисфункций существенно превалирует у женщин со вторичным бесплодием [14].

Заключение

В ходе исследования установлено, что у пациенток с бесплодием по сравнению с группой контроля в анамнезе чаще наблюдались герпетическая инфекция (p=0,001), аллергические реакции (p=0,004), хронический тонзиллит (p=0,044), а также хирургические вмешательства – аппендэктомия (p=0,031), тонзиллэктомия (p=0,029).

Установлено, что в 1-й группе в сравнении с контрольной группой чаще наблюдались в анамнезе воспалительные болезни женских тазовых органов (сальпингит и оофорит, воспалительные болезни матки) (p=0,03), эндометриоз (p=0,01), лейомиома матки (p=0,02).

В ходе исследования установлено, что количество лиц со сниженным сексуальным функционированием (FSFI≤26,55) при бесплодии (1-я группа) больше, чем среди фертильных женщин в группе контроля (2-я группа) (p=0,0001).

Установлено, что у пациенток в 1-й группе вероятность снижения сексуального функционирования (FSFI≤26,55) более чем в полтора раза выше в сравнении с группой контроля (ОШ=1,54; 95% ДИ 1,19–1,99).

У пациенток с бесплодием при сохраненном уровне сексуального функционирования (FSFI>26,55) установлены более высокий уровень оргастичности (p=0,03), сексуальной удовлетворенности (p=0,06), более низкий уровень боли (p=0,02) по сравнению с контрольной группой.

У пациенток в 1-й группе при сниженном сексуальном функционировании (FSFI≤26,55) значимо ниже уровень сексуального желания (p=0,01), любрикации (p=0,04), и выше – боли (p=0,03) в сравнении с пациентками в группе контроля.

Проведенное исследование убедительно свидетельствует о высоком риске снижения сексуального функционирования и нарушений сексуальной функции при бесплодии у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза, эндометриозом, миомой матки, что подтверждает необходимость включения сексологической помощи в лечебно-реабилитационные мероприятия у пациенток гинекологического профиля.