Глубокий инфильтративный эндометриоз требует хирургического лечения. Как правило, объемы оперативных вмешательств значительны и включают не только иссечение эндометриоидных гетеропий, но и резекцию толстой кишки, мочевого пузыря, влагалища, уретеролиз и имплантацию мочеточника. И что особенно важно, мы наблюдаем высокую частоту повторных операций. Частично это связано с неоптимальным объемом первого хирургического вмешательства. Повторные операции приходится выполнять в сложных условиях грубых анатомических изменений органов малого таза и брюшной полости. Это значительно повышает риск ятрогении и возникновения осложнений.

Важное значение имеет психологическое состояние пациентки. Неоднократные операции и неэффективное лечение приводят к отчаянию и недоверию.

Таким образом, можно выделить основные черты, характеризующие эндометриоз в современных условиях. Это упущенное заболевание, требующее большой хирургии, часто повторных оперативных вмешательств в анатомической области повышенного риска.

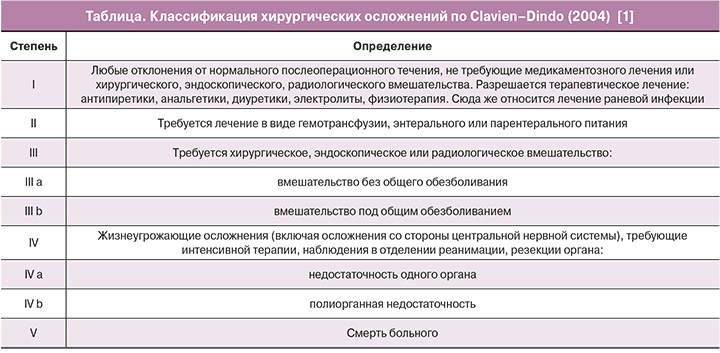

Предложена классификация хирургических осложнений по Clavien–Dindo (2004) (таблица) [1].

После операций, сопровождающихся резекцией толстой кишки, могут иметь место любые осложнения, связанные с объемным оперативным вмешательством на органах брюшной полости. Но специфичными для этого типа операций являются патологические изменения в области анастомоза, в частности, несостоятельность толстокишечного анастомоза. Общая частота несостоятельности анастомоза в настоящее время составляет примерно 4% [2].

Цель исследования: изучить частоту и структуру осложнений после хирургического лечения колоректального эндометриоза по данным хирургического отделения НМИЦ АГП им В.И. Кулакова Минздрава России.

Материалы и методы

В отделении общей хирургии с 2010 по 2020 гг. прооперированы 1573 пациентки по поводу экстрагенитального эндометриоза.

Проведен анализ результатов обследования 692 женщин репродуктивного возраста с колоректальным эндометриозом, поступивших для планового хирургического лечения в отделение общей хирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России в период с 2010 по 2020 гг. В наш анализ были включены все пациентки, оперированные опытными хирургами по стандартным показаниям к операции. Различные хирургические подходы были выполнены в соответствии с клиническими рекомендациями.

Включение пациенток в клиническое исследование проводили после получения информированного согласия и протоколировали по стандартам Этического комитета Министерства здравоохранения Российской Федерации. Исследование одобрено экспертной комиссией ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России по вопросам медицинской этики.

Проведено клинико-инструментальное исследование с дальнейшей лечебно-диагностической лапароскопией.

Критерии включения в исследование: информированное согласие на участие в исследование, гистологически верифицированный эндометриоз, репродуктивный возраст, исключение приема гормональных препаратов в течение последних 6 месяцев, отсутствие гиперпластических процессов эндометрия и онкологических заболеваний, отсутствие острых воспалительных заболеваний органов малого таза, ургентной гинекологической патологии.

Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование, гинекологическое исследование, ректовагинальное исследование, ультразвуковое исследование органов малого таза, магнитно-резонансная томография малого таза, колоноскопия. Хирургическое лечение выполнено всем пациенткам лапароскопическим доступом.

Операции выполняли в условиях эндотрахеального наркоза по стандартной методике. Объем оперативного лечения у пациенток с колоректальным эндометриозом включал иссечение эндометриоидных очагов в пределах здоровых тканей с последующим патоморфологическим исследованием удаленного материала. При прорастании слизистой прямой кишки и наличии кишечных кровотечений, сужения просвета кишки на 2/3 и более, наличия инфильтрата на стенке кишки, десерозированного участка кишки 5 см и более, мы выполняли сегментарную рецензию толстой кишки. Мы считаем эту клиническую ситуацию абсолютным показанием к резекции толстой кишки.

Показания к наложению колостомы:

1. Одновременная резекция одного из органов: влагалища или мочевого пузыря, или мочеточника, независимо от уровня наложения анастомоза;

2. При анастомозе, наложенном на расстоянии менее 8 см от ануса.

Следует подчеркнуть, что была проведена стандартная предоперационная подготовка и разработанное в отделении оптимальное периоперационное ведение. Особенности ведения мы представили в ранее опубликованной статье [3].

В частности, на 1-й день после операции инфузии минимизированы, пациенткам разрешали пить жидкости и принимать пероральные лекарства. Критерии выписки включали отсутствие симптомов, переносимость минимум трехразового питания и отхождение стула.

Кратковременное наблюдение проводилось через 5 и 30 дней после выписки. Все нежелательные явления, произошедшие в течение 90 дней после операции, относили к осложнениям.

Термин «несостоятельность анастомоза» определяет все состояния с клиническими или рентгенологическими признаками негерметичности анастомоза, с необходимостью хирургического вмешательства или без него.

Остановку кровотечения проводили эндоскопически (колоноскопия) с помощью аргоноплазменной коагуляции и/или клипирования сосудов. При необходимости выполняли релапароскопию и прошивание зоны кровотечения под внутрипросветным контролем.

Возникшие в послеоперационном периоде проблемы с частотой, постоянством и/или способностью контролировать дефекацию рассматривали, как дисфункцию кишечника.

За указанное десятилетие выполнено 692 операции по поводу колоректального эндометриоза, включая 357 циркулярных (передняя) и 99 сегментарных (в ¾) резекций, 236 иссечений эндометриоидных инфильтратов («шейвинг») толстой кишки.

В зависимости от наличия или отсутствия осложнений в послеоперационном периоде пациентки были разделены на две группы: основную – с осложнениями (n=78) и группу сравнения – без осложнений (n=614).

Результаты и обсуждение

Возраст пациенток варьировал от 27 до 47 лет. Медиана возраста составила 33,1 года (Q1–Q3: 27,0–47,0 лет).

Провели сравнительный анализ длительности заболевания, количества сопутствующих заболеваний, наличия или отсутствия оперативных вмешательств по поводу эндометриоза, длительности операции, объема кровопотери, длительности пребывания в стационаре, послеоперационного койко-дня между пациентами с колоректальным эндометриозом, имевших и не имевших осложнения в послеоперационном периоде.

Длительность заболевания составила от 2 до 12 лет, в среднем – 6,7 (6,2 –7,2) лет. Сопутствующая соматическая патология была выявлена у 60/78 (76,9%) пациенток основной группы и у 442/614 (71,9%) пациенток группы сравнения. Статистически значимых различий в частоте встречаемости сопутствующей патологии в исследуемых группах выявлено не было (р=0,75). Однако, следует отметить, что в основной группе чаще выявлен сахарный диабет и ожирение – у 17/78 (21,8%) и у 28/78 (35,9%), соответственно. В группе сравнения сахарный диабет встречался у 20/614 (3,25%), ожирение – у 35/614 (5,7%).

При анализе анамнестических данных обращало внимание то, что у пациенток основной группы в анамнезе было до 9 оперативных вмешательств по поводу эндометриоза, в то время как у пациенток группы сравнения этот показатель не превышал 3. При анализе средних показателей количества операций в анамнезе у пациенток исследуемых групп была выявлена закономерность – у пациенток основной группы медиана оперативных вмешательств составила 3 (Q1–Q3: 1–3), в то время как в группе сравнения медиана составила 1 (Q1–Q3: 0–2); данные различия были статистически значимы (р<0,001).

При анализе структуры перенесенных оперативных вмешательств по поводу эндометриоза в основной группе выявлено, что в большинстве случаев – 67/78 (86,7%), оперативные вмешательства были выполнены лапароскопическим доступом в плановом порядке. Чаще всего при оперативном вмешательстве была выполнена резекция одного яичника в связи с эндометриоидной кистой (32/78 (41%)), коагуляция очагов эндометриоза (12/78 (15,4%)), адгезиолизис (11/78 (14,1%)) и иссечение очагов эндометриоза (9/78 (11,5%)). Примечательным является то, что у 3/78(3,8%) пациентов в анамнезе уже была резекция толстой кишки в связи с колоректальным эндометриозом.

Средний послеоперационный койко-день у пациенток в группе сравнения составил 3,9 (3,0; 5,8), в основной группе – 8,8 (6,0;10,0). Средняя длительность операции была наименьшей в группе сравнения и составила 59 минут, наибольшей – в основной группе (197 минут). Аналогичным образом средняя интраоперационная кровопотеря была наименьшей у пациенток группы сравнения (300 мл) и наибольшей – в основной группе (500 мл).

Продолжительность операций: в 2010–2015 гг. – 3,5–4,5 часа, в 2016–2020 гг. – 1,5–2,5 часа. Это связано с повышением квалификации хирургической бригады, в состав которой входит общий хирург и гинеколог.

Несостоятельность анастомоза после низких и ультранизких резекций прямой кишки развилась в 29/692 (4,1%) наблюдениях и проявилась картиной абсцесса малого таза, либо распространенного перитонита, симптомами эндогенной интоксикации (видеопрезентация по ссылке https://aig-journal.ru/archive).

Осложнение всегда требовало повторного хирургического вмешательства, ушивания участка несостоятельности анастомоза или разобщения анастомоза и формирования протективной колостомы, дренирования брюшной полости, интенсивной терапии, комбинированного антибактериального лечения.

Причиной формирования стриктуры анастомоза при операциях по поводу колоректального эндометриоза служат неадекватное кровоснабжение из-за деваскуляризации при мобилизации и выделении кишки из инфильтрата и его распространение на мезоректальную клетчатку.

Причиной формирования стриктуры анастомоза при операциях по поводу колоректального эндометриоза служат неадекватное кровоснабжение из-за деваскуляризации при мобилизации и выделении кишки из инфильтрата и его распространение на мезоректальную клетчатку.

Данные литературных источников свидетельствуют о том, что при аппаратном способе наложения анастомоза на толстой кишке рубцовые сужения возникают в 5–17% случаев [4]. Нормальный вид анастомоза представлен на рисунке 1.

Стриктура анастомоза проявляется нарушением эвакуаторной функции толстой кишки, а в крайних случаях – острой обтурационной кишечной непроходимостью.

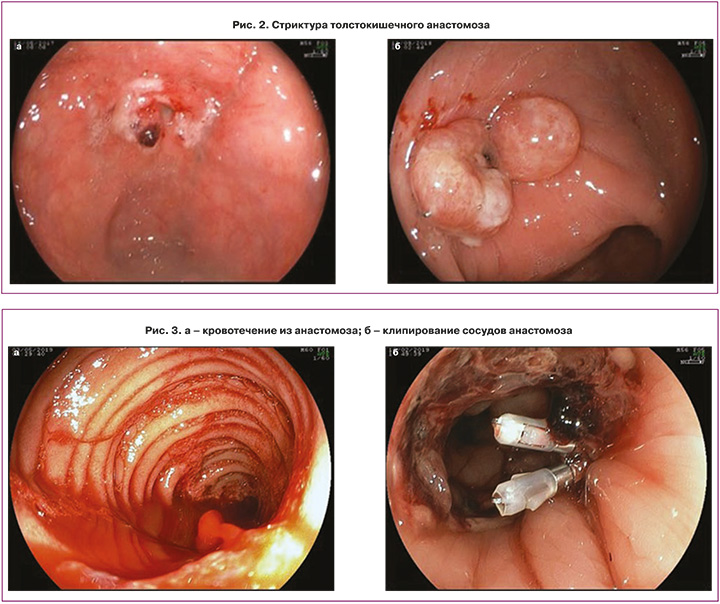

По нашим данным стриктура анастомоза диагностирована у 32/692 (4,6%) женщин (рис. 2). Технические сложности повторной реконструктивной хирургической операции, высокий риск развития осложнений, делают эндоскопический способ лечения рубцовых стриктур толстокишечных анастомозов предпочтительным. Видеоколоноскопом Fuginon EC-590 WI с использованием хирургического блока KLS MARTIN, торцевым и/или канюляционным папиллотомом (в зависимости от типа анастомоза: конец-в конец, конец-в-бок) в смешанном режиме (резание – 40–50 Ватт и коагуляция – 50–60 Ватт) производится рассечение соединительно-тканной мембраны; края анастомоза с целью предотвращения рецидива стриктуры обрабатывают аргоно-плазменной коагуляцией в режиме спрей.

Кровотечение из линии межкишечного анастомоза развилось у 17/692 (2,4%) пациентов и носило интенсивный характер общим объемом от 500 до 1500 мл с признаками постгеморрагическое анемии. В одном случае это осложнение было диагностировано и устранено во время операции, в большинстве случаев – в раннем (первые часы) послеоперационном периоде.

Во всех случаях кровотечение было остановлено эндоскопическим методом с применением аргоно-плазменной коагуляции и клипирования артерии (вены) (рис. 3).

Обсуждение

Ряд авторов предлагают классифицировать факторы риска развития осложнений при колоректальной хирургии и профилактические меры по их устранению/снижению с учетом состояния пациентки, условий проведения операции и хирургической техники. Рекомендации включают такие факторы риска, как наложение аппаратного анастомоза или сшивание вручную; внутриоперационный тест на утечку воздуха для проверки целостности анастомоза; систематическое использование тазового и трансанального дренажа; применение протективной илеостомии при низких резекциях прямой кишки; закрытие влагалища перед резекцией кишечника; прием пероральных антибиотиков за день до операции и выполнение частичной мезоректальной резекции стенки кишечника. По данным этих авторов, формирование отводящих стом может снизить заболеваемость и клинические последствия несостоятельности анастомоза более 65% резекций прямой кишки, но могут вызвать серьезные побочные эффекты [5].

Мы согласны с авторами статьи [5], что проверка герметичности анастомоза позволяет минимизировать число защитных стом в хирургии эндометриоза. В нашем исследовании мы применяли только аппаратный анастомоз, с обязательной проверкой герметичности анастомоза, формирование сигмостомы при низких резекциях кишки, неиспользование одновременной резекции влагалища и кишки и антибиотикопрофилактику или терапию. Оперативное вмешательство выполняли опытные хирурги по разработанным клиническим протоколам.

По данным отдельных авторов [2], наиболее частыми хирургическими осложнениями являются ректовагинальные свищи, несостоятельность анастомоза и абсцессы. Послеоперационное кровотечение случается редко, но также сообщалось, что это требует переливания крови без хирургического вмешательства. Отбор пациентов для операции требует мультидисциплинарного подхода и полного предоперационного визуализационного обследования опытным врачом. Хирургическая процедура является сложной, включая резекцию всех экстраректальных поражений глубокого инфильтративного эндометриоза; возникает часто у пациентов, которые уже перенесли операции. Принимая во внимание основные возможные осложнения, можно выделить три часто наблюдаемых фактора риска. Во-первых, это открытие влагалища во время хирургической операции на кишечнике. Тем не менее, это предмет дискуссий, и эксперты обычно открывают влагалище во время процедуры по мере необходимости, не увеличивая частоту осложнений. Во-вторых, чрезмерное использование электрокоагуляции, которое увеличивает риск возникновения ректовагинальных свищей и абсцессов из-за риска некроза задней части влагалищной манжеты. В-третьих, резекция прямой кишки при наличии эндометриоидного инфильтрата на расстоянии 5–8 см от анального края увеличивает риск несостоятельности анастомоза. Для предотвращения и лечения таких осложнений необходимы дальнейшие исследования [2].

Мы разделяем мнение этих исследователей [2] в отношении частоты и структуры послеоперационных осложнений колоректального эндометриоза. А также разделяем их убеждение в том, что нецелесообразно выполнять одновременную резекцию кишки и влагалища в связи с высоким риском развития несостоятельности анастомоза; в случае крайней необходимости – формировать колостому. Мы поддерживаем авторов статьи в том, что низкие резекции толстой кишки также увеличивают риск несостоятельности анастомоза.

Что касается функциональных нарушений желудочно-кишечного и генитального тракта, то мы считаем их важными. Их влияние на качество жизни женщины значительно. Это необходимо учитывать при выборе периоперационного ведения подобных больных.

Известны работы ряда исследователей по оценке безопасности дисковидной и сегментарной резекции толстой кишки при колоректальном эндометриозе. Авторы приходят к заключению, что дисковидная резекция, вероятно, является лучшим вариантом при небольших поражениях из-за возможности ее выполнения и низкой частоты осложнений [6].

Отдельные авторы провели сравнительную оценку осложнений и рецидивов после трех видов оперативного лечения колоректального эндометриоза, а именно: сегментарной резекции, дисковидной резекции и «шейвинга». В результате проведенного исследования авторы пришли к заключению: сегментарная резекция связана с высокой частотой послеоперационных осложнений и низкой частотой рецидивов и должна преимущественно выполняться у молодых женщин. Дисковидная резекция и «шейвинг» выявили более высокую частоту рецидивов и могут быть более подходящими для женщин, приближающихся к менопаузе, из-за более низкой вероятности рецидива [7]. Однако мы не согласны с последним положением в отношении женщин пременопауального возраста, т.к. именно в этом возрасте возрастает риск онкологической патологии, в частности, эндометриальной саркомы.

Мы придерживаемся тактики разумного радикализма и считаем оправданным выполнение резекции толстой кишки при прорастании слизистой прямой кишки и наличии кишечных кровотечений, сужения просвета кишки на 2/3 и более, наличия инфильтрата на стенке кишки, во время отделения которого десерозирована часть кишки на протяжении 5 см и более.

Интересные данные получены авторами статьи [8], которые провели оценку частоты, факторов риска и лечения стеноза колоректального анастомоза у пациентов, перенесших ректосигмоидную резекцию по поводу колоректального эндометриоза. Выполнена лапароскопическая ректосигмоидная резекция 1643 пациентам. Среди них 104 (6,3%) пациента имели симптоматический стеноз анастомоза, из них 90 (86,5%) подверглись трижды эндоскопической дилатации. В заключение коллеги делают вывод: стриктура анастомоза является признанным осложнением у пациентов после резекции кишечника по поводу глубокого инфильтративного эндометриоза, а защитная илеостомия является единственным изменяемым фактором, связанным со стенозом анастомоза. Эндоскопическая дилатация – хороший вариант лечения этого осложнения.

Мы не можем не согласиться с выводами авторов, когда речь идет о симптоматическом стенозе. Однако в нашей работе мы рассматривали стриктуры анастомоза, которые требовали хирургического вмешательства.

В научной литературе встречаются работы [4] по анализу осложнений при формировании стом в колоректальной хирургии. Согласно этим данным, осложнения носят неспецифический характер. Большинство осложнений по классификации Clavien–Dindo II были раневыми или мочевыми инфекциями после закрытия стомы. Осложнения Clavien–Dindo III возникли у 14 пациентов (8,6%) и были связаны с подтеканием, гемоперитонеумом, грыжей брюшной стенки, подкожным абсцессом и синдромом непроходимости кишечника. Авторы предлагают учитывать риск этих осложнений и предоставлять полную предоперационную информацию пациентам и их семьям.

Следует подчеркнуть, что в данной статье мы не анализировали осложнения I–II по классификации Clavien–Dindo.

По данным отдельных авторов [9], колоректальная хирургия эндометриоза оказывает значительное влияние на функцию мочевыводящих путей, независимо от техники. Однако «шейвинг» вызывает меньшую послеоперационную дисфункцию мочеиспускания, чем дисковидная или сегментарная резекция. К сожалению, мы в своем исследовании не проводили подобный анализ, но считаем эту информацию полезной для дальнейшей работы.

Заключение

Поздняя диагностика и увеличение числа паллиативных вмешательств при распространенном эндометриозе приводят к увеличению числа сложных, травматичных, потенциально ятрогенно опасных операций.

Лечение осложнений, возникающих после операций при колоректальном эндометриозе, представляется трудной задачей, требующей участия специалистов хирургических центров экспертного уровня и мультидисциплинарного подхода.

Сложность клинических ситуаций, сопровождающая описанные случаи осложнений, с одной стороны, требует системной подготовки хирургов, способных выполнять операции при распространенных формах глубокого инфильтративного эндометриоза и готовых к лечению осложнений, а с другой, она не должна становиться причиной отказа от проведения радикальных и органосберегающих операций.