Гемолитическая болезнь плода (ГБП) в ряде стран продолжает оставаться одной из причин перинатальной заболеваемости и смертности, поэтому диагностика и лечение данной патологии не теряют своей актуальности до настоящего времени [1–4].

Для диагностики ГБП широко применяется ультразвуковое исследование [5–8]. При ультразвуковом исследовании особое внимание уделяется признакам ГБП (плацентомегалии, гепатоспленомегалии, многоводию) и выявлению отечной формы заболевания (асцита, гидроперикарда, гидроторакса, «двойных контуров» мягких тканей плода). Однако эти ранее общепризнанные ультразвуковые маркеры ГБП сегодня не являются специфическими и не расцениваются как основные ультразвуковые критерии тяжести ГБП [1, 2]. Для антенатальной диагностики ГБП, основным патогномоничным симптомом которой является анемия, в настоящее время широко проводится допплерометрическое исследование максимальной скорости кровотока в средней мозговой артерии (МСК СМА) [2, 7, 9–13]. Однако информативность этого «неинвазивного» протокола ведения беременных с резус-сенсибилизацией при многократных внутриутробных переливаниях крови (ВПК) до настоящего времени не изучена. Цель исследования: оценить диагностическую значимость значений МСК СМА и ∆МСК от 1,5 Multiple of Median (MoM) для определения показаний к проведению многократных ВПК плодам с гемолитической болезнью (ГБ).

Материалы и методы

Настоящая работа выполнена на базе перинатального центра третьего уровня – ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» (ЦПСиР) Департамента здравоохранения г. Москвы. Согласно поставленной цели, было проанализировано течение беременности и родов у 99 пациенток с резус-сенсибилизацией, которым за период с 2014 по 2018 гг. в ЦПСиР в сроки от 19 до 33 недель гестации проводились многократные ВПК.

Критерием включения в исследование стало проведение многократных внутриутробных гемотрансфузий (трех и более) у пациенток с резус-сенсибилизацией во время текущей беременности. Критериями исключения были: отсутствие ГБП у беременных с резус-сенсибилизацией; легкое течение ГБП, не требующее проведения ВПК; проведение одного или двух ВПК у беременных с резус-сенсибилизацией; позднее обращение пациентки с тяжелыми формами ГБП в ЦПСиР (после 30 недель гестации).

С целью установления степени выраженности анемии и определения показаний к проведению кордоцентеза и ВПК у всех 99 беременных с резуссенсибилизацией определяли значение МСК СМА с последующей зональной оценкой ее показателей по номограмме, разработанной G. Mari [14] и принятой в нашей клинике [15]. Измерение МСК производили в проксимальном отделе СМА плода на 1–2 мм выше отхождения от виллизиева круга при угле инсонации, равном нулю. Величина МСК СМА измерялась перед каждым ВПК и после него и выражалась в см/с; при этом фиксировалось самое высокое значение из 3 последовательных измерений удовлетворительного качества.

Выявление величины МСК СМА, соответствующей зоне «А» и указывающей на высокую вероятность развития тяжелой анемии у плода, а также наличие ультразвуковых признаков ГБП и отягощенного акушерского анамнеза у пациентки служили показанием для проведения кордоцентеза.

В полученной путем кордоцентеза крови из вены пуповины определялись группа крови и резус-фактор плодов, а также с помощью автоматического анализатора, расположенного непосредственно в операционной, оценивались уровни гемоглобина и гематокрита.

Показанием к ВПК было снижение уровня гематокрита в пуповинной крови плода ниже гестационной нормы на 15% в сроки от 19 до 33 недель беременности. Объем крови для ВПК рассчитывали индивидуально по формуле J.M. Bowman [16] на основе величин предполагаемой массы плода, гематокрита плода и донора, а также фетоплацентарного объема крови, соответствующего данному сроку беременности. Противопоказаниями к выполнению ВПК были: угроза прерывания беременности, выраженные нарушения свертывающей системы крови у матери.

Всего у 99 беременных с резус-сенсибилизацией выполнено 399 ВПК. Показаниями к повторным ВПК были: скорость снижения гематокрита на сроках 20–24 недель, равная 1,6–2,5%/сут, 25–27 недель – 1,2–1,5%/сут, 28–30 недель – 0,8–1,1%/сут, 31–32 недели – 0,6–1,0%/сут; давность предыдущей трансфузии 2–3 недели; значения МСК СМА в зоне А; срок гестации до 33 недель.

Скорость снижения гематокрита в пуповинной крови принимали за основное показание к повторным ВПК (золотой стандарт) и рассчитывали как соотношение разницы между уровнем гематокрита до следующего и после предыдущего ВПК к количеству дней между процедурами. У 40 из 99 (40,4%) пациенток проведены 3 ВПК плоду, у 28 (28,3%) – 4 ВПК, у 20 (20,2%) – 5 ВПК, у 10 (10,1%) – 6 ВПК, у 1 (1%) – 7 ВПК.

Несмотря на проводимую терапию, 4 (4%) плода погибли антенатально. Среднетяжелое течение желтушной формы ГБ (уровень гемоглобина 140–100 г/л) выявлено у 4 из 95 (4,2%) выживших новорожденных (сроки родоразрешения составили 32,9 (1,7) недели); тяжелое течение желтушной формы ГБ (уровень гемоглобина <100 г/л) – у 72 (75,8%) (сроки родоразрешения – 33,3 (1,9) недели); отечная форма ГБ (уровень гемоглобина <100 г/л, наличие отечного синдрома) – у 19 (20%) (30,6 (2,5) недели).

Статистический анализ

Для статистической обработки данных использовали пакет программ IBM SPSS Statistics 23. Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д'Агостино–Пирсона. Данные с нормальным распределением представляли как среднее значение (стандартное отклонение), для их сравнения использовали t-test. Качественные данные представляли как абсолютное значение (n) и проценты. Так как в исследовании сравнивались зависимые группы, для определения статистической значимости полученных результатов использовали t-критерий для зависимых выборок. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. С целью статистического изучения связи между показателями кровотока в СМА плода и такими параметрами, как масса плода, срок гестации на момент выполнения ВПК, уровни гематокрита и гемоглобина, применяли корреляционный анализ и рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs).

Для оценки информативности допплерометрического метода диагностики анемии у плода перед каждым ВПК определяли величину отклонения МСК СМА (∆МСК) от порогового значения скорости, соответствующего 1,5 Multiple of Median (МоМ), по номограмме, разработанной G. Mari [14] и принятой в нашей клинике [15]. У всех 99 включенных в исследование беременных с тяжелыми формами ГБП значения МСК СМА были в зоне А, в связи с чем всем выполнено первое ВПК. Так как в исследование не вошли беременные с резус-сенсибилизацией без ГБП, а также пациентки с ГБП, которым не проводились многократные ВПК, перед второй и последующими гемотрансфузиями рассчитывали только чувствительность допплерометрической оценки ∆МСК от 1,5 МоМ как отношение числа плодов с выраженной анемией, выявленной по данным метода, к числу всех плодов, которым выполнена допплерометрия. Высокой считали чувствительность не ниже 90%.

Результаты

Результаты проведенной допплерометрии кровотока в СМА показали, что до первой внутриутробной гемотрансфузии значения МСК СМА у всех беременных находились в зоне А, что соответствовало тяжелой анемии. Однако статистически значимых различий в показателях МСК СМА у плодов с желтушной и отечной формами ГБ нами не обнаружено (р=0,78). Также методом ранговой корреляции Спирмена не выявлено статистически значимой зависимости абсолютных значений МСК СМА от уровней гематокрита (rs=0,13; n=99;p=0,65) и гемоглобина (rs=0,12; n=99; p=0,68). В то же время обнаружена прямая корреляция между значениями МСК СМА до первого ВПК и двумя показателями: сроком гестации на момент выполнения ВПК (rs=0,66; n=99; p=0,02) и массой плода (rs=0,67; n=99; p=0,03).

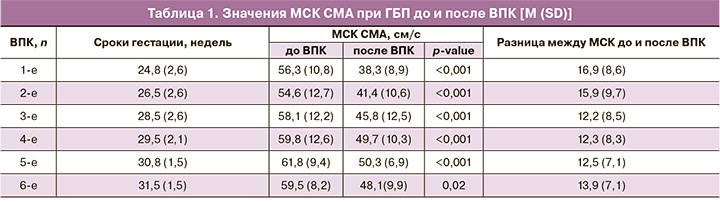

Воспользовавшись таблицей G. Mari [14], мы дополнительно рассчитали величину ∆МСК СМА от 1,5 МоМ до первого ВПК и выявили обратную зависимость между величиной ∆МСК от 1,5 МоМ и двумя показателями: уровнем гематокрита (rs=-0,67; n=99; p=0,02) и гемоглобина (rs=-0,64; n=99; p=0,02) до первого ВПК, что, несомненно, подтверждает информативность показателей МСК СМА при анемии у плода. Нами также обнаружено, что величина ∆МСК от 1,5 МоМ до первого ВПК при среднетяжелом течении желтушной формы была статистически значимо (р=0,02) меньше (0,19 [0,18] МоМ), чем при тяжелом течении желтушной формы заболевания (0,35 [0,29] МоМ) и при отечной форме ГБП (0,45 [0,39] МоМ). Дополнительно определяя величину ∆МСК от 1,5 МоМ, мы исключаем влияние таких факторов, как масса плода и гестационный возраст, и точнее оцениваем выраженность анемии. Через 4–7 дней после первого ВПК у всех 99 плодов выполнено повторное исследование кровотока в СМА (табл. 1). Во всех наблюдениях величина МСК СМА была статистически значимо (р<0,001) ниже, чем до ВПК, что подтверждало лечебный эффект внутриутробной гемотрансфузии. Разница между скоростями до и после первого ВПК составляла 16,9 (8,6) см/с и была больше при отечной форме ГБП (19,8 [11,7] см/с), чем при тяжелом течении (16,1 [7,5] см/с; р=0,15) и среднетяжелом течении заболевания (10,5 [6,4] см/с; р=0,04), что отражало более выраженный эффект после первой гемотрансфузии при тяжелых формах ГБП. Обращает особое внимание, что у всех плодов с отечной формой ГБ (n=21), наряду с большей разницей между МСК СМА до и после первого ВПК были более низкие уровни гемоглобина (44,4 [21,7] г/л) и гематокрита (13,1 [6,2]%) до первого ВПК.

Перед второй внутриутробной гемотрансфузией значения МСК СМА возвращались к исходным и статистически значимо не отличались (р=0,34) от таковых до первого ВПК (табл. 1), что, по-видимому, обусловлено временным интервалом между внутриутробными вмешательствами и связанным с этим продолжающимся гемолизом эритроцитов.

Величины ∆МСК от 1,5 МоМ перед вторым ВПК при отечной форме ГБП (0,34 [0,31] МоМ) и тяжелом течении желтушной формы (0,27 [0,21] МоМ) были статистически значимо больше (р=0,02), чем при среднетяжелом течении желтушной формы заболевания (0,09 [0,05] МоМ). Чувствительность определения ∆МСК от 1,5 МоМ перед вторым ВПК составила 90,9%.

Также нами рассчитана скорость снижения гематокрита между первым и вторым ВПК и установлено, что она была больше при отечной форме ГБП (2,06 [1,69] %/сут), по сравнению с тяжелым (1,67 [1,05] %/сут.; р=0,28) и среднетяжелым течением (1,38 [0,42]%/сут; р=0,04) желтушной формы. Отмечена корреляция между скоростью снижения гематокрита в сутки и величиной ∆МСК от 1,5 МоМ перед вторым ВПК (rs=0,34; n=99; p=0,03).

Через 4–7 дней после второго ВПК величина МСК СМА, как и следовало ожидать, становилась статистически значимо ниже (р<0,001), чем до гемотрансфузии (табл. 1), наглядно отражая эффект проведенного лечения анемии и высокую информативность данного показателя.

До третьего ВПК значения МСК СМА (табл. 1) не отличались от выявленных показателей до первого (р=0,14) и второго (р=0,34) ВПК, что, видимо, объясняется продолжающимся гемолизом эритроцитов в течение 7–20 дней после проведенной гемотрансфузии. Чувствительность определения ∆МСК от 1,5 МоМ перед третьим ВПК составила 79,8%.

Как между первым и вторым ВПК, так и между вторым и третьим ВПК скорость снижения гематокрита была больше при отечной форме ГБП (1,58 [0,72] %/сут) по сравнению с тяжелым течением (1,21 [0,49]%/сут; р=0,04) и среднетяжелым течением (1,13 [0,53] %/сут; р=0,03) желтушной формы заболевания.

Как результат внутриутробных гемотрансфузий, величина МСК СМА через 5–7 дней после третьего ВПК была ниже, чем до ВПК (табл. 1). Разница между величинами МСК СМА до и после третьего ВПК составляла 12,2 (8,5) см/с и была ниже, чем до и после предыдущих ВПК (р=0,02 и р=0,03).

Уровни гематокрита и гемоглобина сразу после третьей гемотрансфузии (табл. 2) составили 44,9 (8,4)% и 153,9 (21,1) г/л, статистически значимо не отличались от таковых после второго ВПК (р=0,67 и р=0,78).

Три ВПК перенесли 40 из 99 (40,4%) беременных, родоразрешенных в сроки 23–36 недель гестации. Родились 38 живых детей: в сроки 23–30 недель – 5 (13,2%), 30–34 недель – 20 (52,6%), 34–36 недель – 13 (34,2%). Со среднетяжелым течением желтушной формы ГБ родились 4 (10,5%) ребенка, с тяжелым течением – 25 (65,8%), с отечной формой ГБ – 9 (23,7%). Два плода (5%) погибли антенатально: один – на 25-й неделе гестации из-за хориоамнионита, другой – на 33-й неделе вследствие острой гипоксии.

Перед четвертой внутриутробной гемотрансфузией у оставшихся 59 беременных величина МСК СМА не отличалась от исходных показателей до предыдущих внутриутробных переливаний (табл. 1). Чувствительность определения ∆МСК от 1,5 МоМ перед четвертым ВПК составила 64,4%. Скорость снижения гематокрита между третьим и четвертым ВПК не различалась при отечной форме ГБП и тяжелом течении желтушной формы заболевания (р=0,67), в отличие от предыдущих ВПК.

Через 5–7 дней после четвертого ВПК величина МСК СМА была статистически значимо ниже (р<0,001), чем значения до внутриутробного переливания, что отражало лечебный эффект ВПК. Разница между величинами МСК СМА до и после четвертого ВПК составляла 12,3 (8,3) см/с и была ниже, чем до и после второго (р=0,02), а также до и после первого ВПК (р=0,03).

Четыре ВПК перенесли 28 из 59 (47,5%) беременных и были родоразрешены в сроки 26–37 недель гестации. Родились 26 живых детей: в сроки 26–30 недель – 1 (3,8%), 30–34 недели – 15 (57,7%), 34–37 недель – 10 (38,5%). С тяжелым течением желтушной формы ГБ родились 22 (84,6%) ребенка, с отечной формой ГБ – 4 (15,4%). Два плода (7,1%) с отечной формой ГБ погибли антенатально из-за тяжести состояния на 26 и 28 неделях гестации.

Перед 5-й и 6-й внутриутробными гемотрансфузиями абсолютные значения МСК СМА и величины ∆МСК от 1,5 МоМ статистически значимо не различались между пациентками с тяжелым течением желтушной формы и отечной формой ГБП (р=0,56 и р=0,68). Скорость снижения гематокрита перед пятым и шестым ВПК была одинаковой при этих формах ГБП (р=0,67 и р=0,59). Чувствительность определения ∆МСК от 1,5 МоМ перед пятым ВПК составила 51,6%, перед шестым – 45,5%. Через 5–7 дней после пятого и шестого ВПК у всех пациенток величина МСК СМА была статистически значимо ниже, чем до переливания (табл. 1).

Пять ВПК перенесли 20 беременных, шесть ВПК – 10 пациенток; все были родоразрешены в сроки 31–36 недель гестации. Родились 20 и 10 живых детей соответственно: в сроки 31–34 недели – 12 (60%) и 6 (60%); 34–36 недель – 8 (40%) и 4 (40%). Тяжелое течение желтушной формы ГБ выявлено у 17 (85%) и 7 (70%) новорожденных, отечная форма ГБ – у 3 (15%) и 3 (3%). Антенатальных потерь у пациенток после пяти и шести ВПК не было.

Заслуживает особого внимания одна пациентка 34 лет с резус-сенсибилизацией и отягощенным акушерским анамнезом (интранатальная гибель плода, постнатальная гибель новорожденного дважды), у которой выполнено семь ВПК плоду. При поступлении беременной в стационар на 22-й неделе гестации диагностирована отечная форма ГБП (асцит, гидроперикард), выполнен парацентез (с эффектом). Значения МСК СМА были максимальными перед первой и второй гемотрансфузиями (54 и 78 см/с); в дальнейшем показатели МСК СМА до ВПК перед каждым последующим ВПК снижались и оставались относительно стабильными на протяжении всех ВПК. При этом уровень гемоглобина постепенно повышался от 37 г/л (перед первым ВПК) до 85 и 126 г/л (до и после седьмого ВПК), что подтверждает выраженный лечебный эффект многократных гемотрансфузий. Пациентка родоразрешена на 32-й неделе беременности. У новорожденного диагностирована ГБ (уровень гемоглобина – 98 г/л, гематокрита – 28,9%); проведено одно заменное переливание крови, на 13-е сутки он переведен на второй этап выхаживания.

Обсуждение

В настоящее время большинство авторов подтверждают диагностическую ценность исследования показателя МСК СМА при ГБП, увеличение которого свидетельствует о развитии анемии. Повышение значений этого показателя более 1,5 МоМ, характерное для выраженной анемии, расценивают как критерий, требующий активных действий со стороны врача [8, 9, 11, 13, 17].

Учитывая возрастающую диагностическую роль определения МСК СМА плода в диагностике анемии при ГБ, многие клиницисты оценивали эффективность внутриутробного лечения по изменению значений этого показателя [7, 12, 17, 18]. Мы, так же, как и вышеперечисленные авторы, для оценки эффективности многократных ВПК через 4–7 дней выполнили повторные исследования МСК СМА.

Разница между величиной МСК СМА до и после первых двух гемотрансфузий была наиболее выраженной, что подтверждается повышением уровней гемоглобина и гематокрита. При последующих гемотрансфузиях разница между значениями МСК СМА до и после ВПК уменьшалась; при этом статистически значимых различий данного показателя при разном числе переливаний не обнаружено.

Среди ученых остается спорным вопрос о роли МСК СМА в прогнозировании выраженности анемии для определения оптимального времени проведения повторных ВПК. I. Babovic et al. [19] пришли к заключению, что измерения МСК СМА у плода необходимы для прогнозирования наилучшего времени первого и последующих ВПК.

S. Friszer et al. [20] обнаружили хорошую чувствительность МСК СМА при выполнении первого, второго и третьего ВПК (96,2%, 87,5% и 91,3% соответственно). Однако с каждой последующей гемотрансфузией авторы отмечали значительное снижение положительной прогностической ценности метода (75,3%, 46,7% и 48,8%), что объясняли уменьшением количества плодов с анемией по мере увеличения числа ВПК, как результат эффективного лечения ГБП.

L. Ghesquière et al. [7] уверены, что после второго ВПК расчет интервала между ВПК плоду должен основываться на предполагаемом снижении уровня гемоглобина, а не на пороговых значениях МСК СМА. По данным авторов [7], после первого ВПК оба метода определения интервала между гемотрансфузиями (МСК СМА и скорость снижения гематокрита) одинаково эффективны. Однако, по их мнению, после второй гемотрансфузии прогноз становится точнее при использовании такого критерия, как оценка скорости снижения уровня гематокрита.

В ходе проведенной нами работы было установлено, что зональная оценка МСК СМА плода может быть использована только при проведении первых двух ВПК, показанием к которым, по-нашему мнению, является величина этого показателя, соответствующая зоне А (более 1,5 МоМ).

Нами выявлена обратная зависимость между величиной ∆МСК СМА от 1,5 МоМ и уровнями гематокрита и гемоглобина до первого ВПК, а также доказана высокая чувствительность допплерометрического метода (∆МСК от 1,5 МоМ) перед проведением второй гемотрансфузии (90,9%), что подтверждает целесообразность исследования этого дополнительного показателя у беременных с резус-сенсибилизацией с целью диагностики анемии у плода и выбора дальнейшей тактики ведения.

Однако проведенное нами исследование выявило снижение чувствительности допплерометрического метода перед третьим и последующими четвертым, пятым и шестым ВПК (79,8%; 64,4%; 51,6% и 45,5% соответственно), что можно объяснить частичной заменой крови плода донорской кровью, различающихся по физико-химическим свойствам [21].

Ограничением нашего исследования считаем невозможность оценки всех операционных характеристик допплерометрического метода (∆МСК от 1,5 МоМ), так как в исследование не включены беременные с резус-сенсибилизацией без ГБП, а также пациентки с ГБП, которым не проводились многократные ВПК. Тем не менее изучение чувствительности допплерометрического метода диагностики анемии у плода в нашей работе было достаточным, чтобы сделать вывод, что измерение ∆МСК от 1,5 МоМ не может считаться критерием для прогнозирования необходимости проведения третьего и последующих ВПК.

Каковы же должны быть показания для проведения третьего и последующих ВПК? Учитывая низкую информативность МСК СМА в диагностике анемии плодов, подвергшихся неоднократным ВПК, одни авторы [20] предложили повысить порог МСК СМА до 1,73 МоМ, другие [7, 22] – использовать с этой целью расчет ожидаемой скорости снижения уровня гемоглобина (0,3 г/дл в день). Ряд авторов повторное ВПК плоду проводили при скорости падения гематокрита 1–2% в сутки [23, 24].

Наш опыт многолетней работы по внутриутробному лечению ГБП свидетельствует о том, что показания к проведению третьего и последующих ВПК должны определяться исходя из предполагаемой скорости снижения гематокрита в зависимости от срока гестации, а не на основании оценки МСК СМА плода.

Заключение

Антенатальная диагностика анемии при ГБП должна проводиться на основании допплерометрического исследования МСК СМА с использованием номограммы этого показателя для соответствующего срока гестации.

Повышение значений МСК СМА более 1,5 МоМ характерно для выраженной анемии у плода и должно служить показанием для проведения только первых двух внутриутробных гемотрансфузий. Показания к проведению третьего и последующих ВПК, по нашим данным, должны в большей мере основываться на расчете предполагаемой скорости снижения гематокрита, а не на оценке МСК СМА плода.