Частота опухолей пуповины достоверно неизвестна ввиду редкой встречаемости. К истинным опухолям пуповины относят гемангиому (ангиомиксому) и тератому. Гемангиома или ангиомиксома пуповины возникают из эндотелиальных клеток сосудов пуповины; тератома развивается из клеток зародыша и содержит элементы трех эмбриональных слоев. Возможный ультразвуковой полиморфизм, различные варианты расположения опухолевидных образований пуповины предопределяют проведение пренатальной дифференциальной диагностики при их обнаружении [1, 2]. По определению, тератома, зрелая или незрелая, является опухолью, несущей производные более чем одного слоя половых клеток. Незрелая ткань центральной нервной системы, или нейробласт, представляет собой наиболее распространенный незрелый компонент [3].

Патогенез тератомы пуповины остается неизвестным. Wagner H. et al. [4] предположили, что экстрагонадальные тератомы возникают из плюрипотентных диплоидных клеток-предшественниц, которые еще не подверглись мейотическому делению, или из плюрипотентных эмбриональных или экстраэмбриональных клеток. Demir B. et al. [5] предположили, что тератомы пуповины, вероятно, возникают из эктопических зародышевых клеток, которые мигрируют в пуповину. Из-за исключительной редкости этих опухолей внутриутробное развитие тератом пуповины недостаточно документировано. Такие опухоли имеют тенденцию к быстрому росту и могут вызвать сердечную недостаточность и отек плода. Если это связано с пупочными сосудами или омфалоцеле, может привести к разрыву пуповины и кровотечению [6].

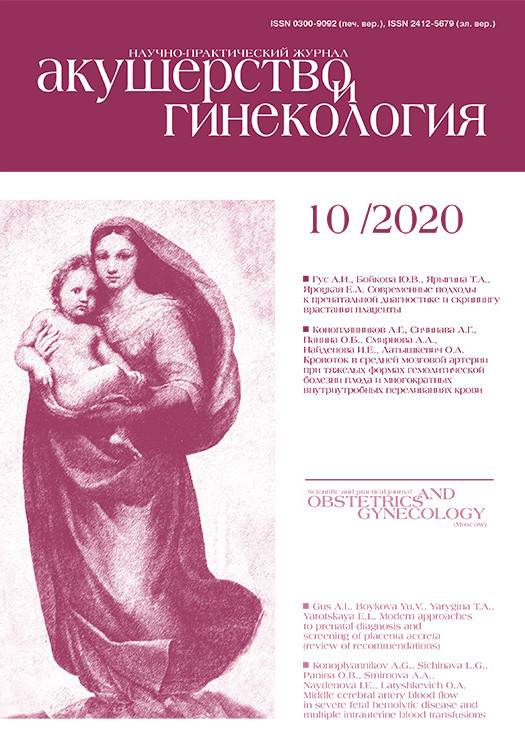

Впервые тератома пуповины описана в 1878 г. Р. Budin у новорожденной девочки в виде «очень большой опухоли размером с кулак взрослого» [7]. В 1994 г. A. Kreczy описан первый случай пренатальной диагностики тератомы пуповины [8]. На сегодняшний день нам удалось обнаружить 19 сообщений о тератоме пуповины в мировой литературе. Начиная с 1994 г. только 11 случаев выявлены пренатально (таблица) [2–4, 6–8, 9–21].

Среди всех выявленных случаев преобладают плоды и новорожденные женского пола – 15 (75%), только в двух случаях пол был мужским (10%), а в 3 случаях пол новорожденного не был указан (15%). Расположение тератомы в пуповине является переменным и наблюдается по всей длине пуповины. Размер тератомы значительно варьирует: некоторые опухоли достигали 23 см (диапазон 1,8–23 см в диаметре). В 4 случаях точные измерения не были предоставлены. Чаще всего более крупные тератомы были обнаружены в центральной части пуповины. Тем не менее обзор зарегистрированных случаев не показал особой корреляции между размером опухоли и местоположением в пуповине. Не было различий в размере опухоли между пациентами со зрелой тератомой и пациентами с незрелой тератомой. Особенно важно, что наличие тератомы пуповины было связано со значительно повышенным риском врожденных пороков развития.

Врожденные пороки развития и аномалии были выявлены в 12 из 20 случаев (60%). Омфалоцеле является наиболее распространенным пороком развития, присутствующим у 9 из 20 плодов и новорожденных (45%). Более тяжелые пороки развития включали пороки развития желудочно-кишечного тракта (10%), врожденные пороки сердца (5%), пороки развития мочеполовой системы (5%), пороки развития центральной нервной системы (5%) и множественные врожденные пороки развития (5%). В одном случае, при омфалоцеле, обнаружена трисомия 13. Кроме того, обзор случаев показывает повышенный риск осложнений для плода и новорожденного. Это включало легкий цианоз у новорожденного в 1 случае и внутриутробную гибель плода в двух случаях. Вероятно, можно предположить, что этот повышенный риск перинатальных осложнений обусловлен сдавливанием пуповины опухолью. В случае внутриутробной гибели плода, о которой сообщали Demir B. et al. [5], микроскопическое исследование пупочной вены показало, что просвет, проксимальный к тератоме, составляет почти три четверти диаметра, по сравнению с дистальной частью.

Дифференциальную диагностику тератомы пуповины следует проводить с другими опухолями. В отличие от ангиомиксомы в солидном компоненте тератомы не определяются локусы кровотока в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК). Чаще ангиомиксомы расположены у плацентарного ложа. Тератому пуповины также следует дифференцировать с акардиальным близнецом. Дифференциальный диагноз основывается на наличии отдельной (часто рудиментарной) пуповины у акардиального близнеца, а также некоторых организованных частей тела (например, череп, позвоночник). Кроме того, акардиальный близнец, в отличие от тератомы, всегда целиком расположен вне пуповины [22].

В связи с редкостью встречаемости этой патологии, а также отсутствием рекомендаций по тактике ведения такой беременности мы приводим наши сообщения о диагностике тератомы пуповины.

Описание

Клиническое наблюдение 1

Беременная Л., 35 лет. Образование пуповины впервые было выявлено при проведении второго ультразвукового скрининга в 20 недель. Беременная была направлена на перинатальный консилиум. Проведенный первый комбинированный скрининг патологии не выявил. Женщина здорова, в браке, беременность третья, родов не было.

Муж здоров.

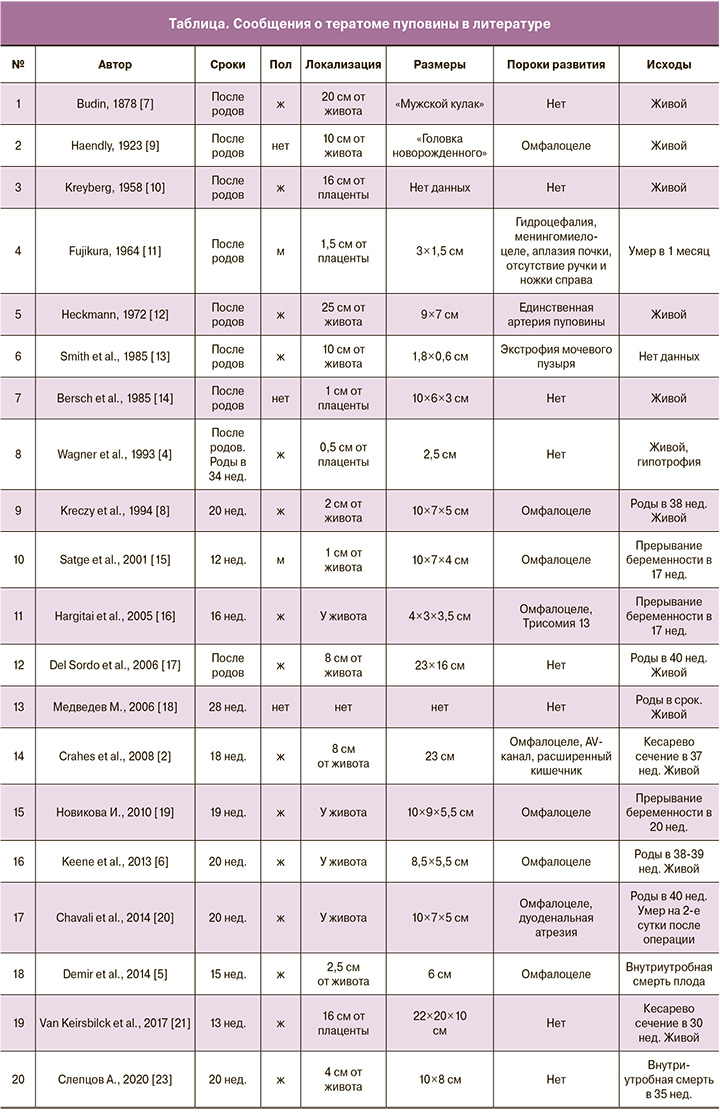

Фетометрические показатели плода соответствовали 20 недель и 1 день. Масса плода – 332 г. Изучение анатомии плода патологии не выявило. На уровне 40 мм от пупочного кольца на пуповине обнаружено образование 47×42 мм преимущественно солидного строения с кистозными включениями по его периферии. В солидном компоненте визуализировались гиперэхогенные включения, дающие акустические тени (рис. 1). В режиме ЦДК образование аваскулярное. Пуповина имела 3 сосуда. Сосуды пуповины располагались по периферии солидного компонента образования. Пульсационный индекс (ПИ) в обеих артериях составил 1,33 и 1,31. В непосредственной близости от образования, ближе к брюшной стенке плода, на пуповине дополнительно обнаружено тонкостенное анэхогенное образование 17×14 мм, расцененное как киста. Заключение перинатального консилиума: «Беременность 20 недель. Образование пуповины (тератома?)».

Последующие ультразвуковые исследования были проведены в 25 недель и 31 неделю. В динамике отмечен рост опухоли.

В сроке 25 недель размер образования составил 59×34 мм (рис. 2, 3). Изолированная от образования киста также увеличилась до 24×14 мм. Показатели кровотока в артерии пуповины: ПИ (в обеих артериях) – 1,02 и 1,19;

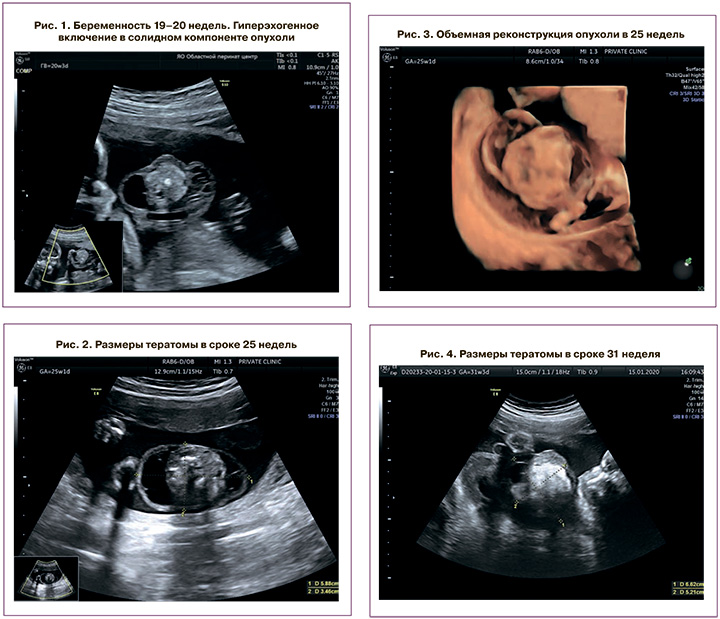

В сроке 31 неделя – размер образования составил 66×52 мм (рис. 4). Изолированная от образования киста – 33×28 мм. Показатели кровотока в артерии пуповины: ПИ (в обеих артериях) – 0,76 и 0,85 (рис. 5).

Фетометрические показатели плода в том и другом случаях соответствовали срокам беременности. Аномалий и пороков развития органов не выявлено. Артерия и вена пуповины прилегали к солидному компоненту, не проходя через него.

Последующий ультразвуковой контроль был запланирован через 4 недели, однако незадолго до него, в 35 недель, произошла антенатальная смерть плода. Родилась мертвая недоношенная девочка массой 2800 г, длиной 48 см. Размер образования на пуповине – 10×8 см. Клинико-патолого-анатомический эпикриз: «Причиной смерти недоношенного новорожденного от 3 беременности, 1 родов, вероятно, послужила антенатальная гипоксия, обусловленная сдавлением сосудов пуповины тератомой». Микроскопия образования пуповины подтвердила наличие организмоидной зрелой тератомы (рис. 6).

В нашем случае причиной внутриутробной гибели плода в 35 недель, по данным патологоанатомического заключения, послужило механическое сдавление сосудов пуповины тератомой. Мы наблюдали рост опухоли практически с 4 до 6,5 см в период с 21 до 31 недели. Однако при рождении размеры тератомы составили 10×8 см.

Клиническое наблюдение 2

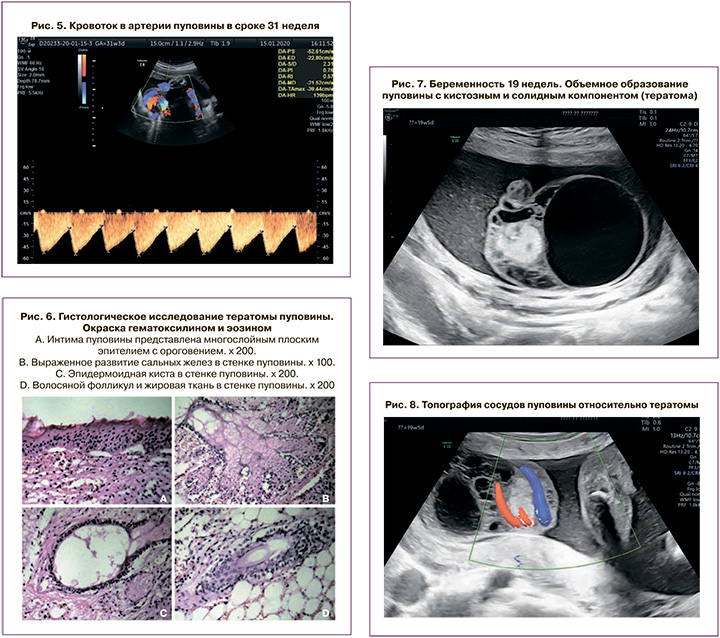

Беременная М., 26 лет. Первая беременность закончилась прерыванием в 21 неделю по поводу множественных врожденных пороков развития плода; вторая беременность – срочными родами здоровым ребенком. Данная беременность третья. Исследование проведено в 19–20 недель. Размеры плода соответствовали сроку беременности. Аномалий плода не выявлено. Определялось образование пуповины: свободный участок пуповины от корня до образования – 60 мм, от образования до пупочного кольца – 40 мм.

На протяжении пуповины определялось кистозное образование общими размерами 77×50×59 мм, объем – 118 cм3. В структуре образования – киста 47×42 мм, тонкостенная, анэхогенная, ячеистое образование по типу отека вартонова студня размером 46×31 мм и гиперэхогенный фрагмент, возможно тератома, размером 32×18 мм (рис. 7). Вена пуповины проходила по периферии гиперэхогенного фрагмента образования, без компрессии. Одна артерия пуповины проходила между тератомой и кистой, риск компрессии невысокий. Вторая артерия пуповины определялась в толще гиперэхогенного солидного включения, существовал риск компрессии артерии (рис. 8). Заключение: беременность 19 недель 5 дней. Объемное образование пуповины (тератома). Относительная короткость пуповины.

По решению акушерского консилиума рекомендованы ультразвуковая фетометрия и допплерометрия каждого сосуда пуповины через 2 недели. Следует заметить, что ко времени консультирования данной пациентки в МОНИИАГ специалисты ультразвуковой диагностики были информированы о перинатальном исходе и причине антенатальной гибели плода у пациентки, представленной в клиническом наблюдении 1, поэтому программа наблюдения составлена с учетом индивидуальных факторов риска. Несмотря на рекомендации, пациентка на осмотр не явилась.

Повторно осмотрена в 25 недель гестации. Фетометрические показатели соответствовали менее 3 перцентиля, предполагаемая масса плода 600 г (менее 3 перцентиля), что соответствовало ранней задержке роста плода (ЗРП). Общий объем образования пуповины составил 300 см3. Допплерометрия артерии пуповины: систоло-диастолическое отношение (СДО) – 4,8, ПИ – 1,39 (соответствует 94 перцентилю). Продолжено амбулаторное наблюдение.

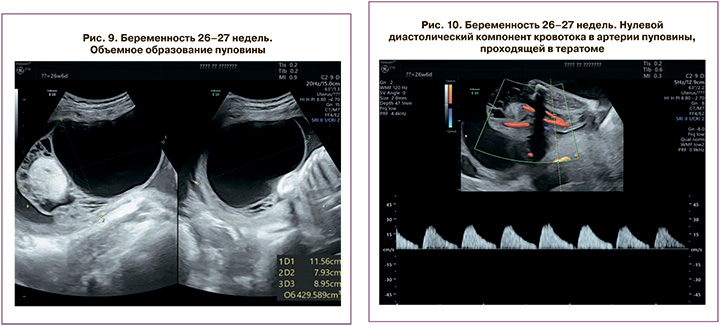

При гестационном сроке 26 недель 6 дней размеры плода соответствовали 24 неделям беременности; предполагаемая масса 660 г (менее 1 перцентиля) Диаметр свободного участка пуповины 12–13 мм. На протяжении пуповины определялось кистозное образование общими размерами 115×79×85 мм, объем – 420 cм3 (рис. 9). В структуре образования – киста 78×58×80 мм, объем – 194 cм3, тонкостенная, анэхогенная; ячеистое образование по типу отека вартонова студня размером 46×31 мм и гиперэхогенный фрагмент, возможно, тератома, размерами 33×26×29 мм, объем – 14 cм3. Топография сосудов пуповины относительно тератомы прежняя. Допплерография: частота сердечных сокращений – 133 в 1 минуту. Артерия пуповины в толще солидного образования – тератомы: СДО – 7,4, ПИ – 1,55 (более 95 перцентилей) с эпизодами нулевого кровотока в диастолу (рис. 10). Артерия пуповины, проходящая по краю образования: СДО – 3,22, ПИ – 1,11 (50 перцентилей). Артерии пуповины (на свободном участке): СДО – 4,0, ПИ – 1,27 (менее 95 перцентилей). Средняя мозговая артерия: ПИ – 1,54. Заключение: беременность 26–27 недель. Головное предлежание. Ранняя ЗРП. Объемное образование пуповины (вероятнее – кистозная тератома). Гемодинамические нарушения в артериях пуповины с критическими значениями диастолического кровотока в одной из артерий.

С учетом высокого риска антенатальной гибели плода пациентка направлена в перинатальный центр, имеющий условия и большой опыт в выхаживании недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой при рождении. При гестационном сроке 29–30 недель отмечено прекращение шевелений плода, при допплерометрии – нулевой диастолический компонент в обеих артериях пуповины, в связи с чем экстренно родоразрешена путем кесарева сечения. При рождении масса новорожденной составила 880 г (менее 3 перцентиля). В настоящее время ребенок находится на 2 этапе выхаживания, самостоятельно дышит, адекватно прибавляет вес.

Обсуждение

Судя по представленным наблюдениям, одной из наиболее вероятных причин перинатальных осложнений при наличии опухоли пуповины может быть компрессия сосудов пуповины за счет плотного компонента. Возможно развитие таких осложнений, как ЗРП плода, сердечно-сосудистая недостаточность, асцит и внутриутробная гибель плода. Риски компрессии сосудов пуповины, несомненно, повышаются при больших размерах тератомы и быстром увеличении размеров опухоли.

Судя по полученному опыту, программа наблюдения таких пациенток должна быть индивидуальной, ультразвуковое наблюдение, особенно в III триместре, должно быть более динамичным, не реже 1 раза в 1–2 недели. Возможности аппаратуры экспертного класса позволяют дифференцированно проследить топографию пуповинных сосудов и контролировать показатели кровотока в каждом сосуде. В качестве основного критерия для выбора срока родоразрешения можно использовать гемодинамические показатели в пуповинных артериях. При отсутствии гемодинамических нарушений целесообразно предлагать родоразрешение при достижении зрелости легких плода, в сроки 34–35 недель. При небольших размерах опухоли вполне возможно пролонгировать беременность до более поздних сроков. Способ родоразрешения также будет зависеть от размеров опухоли. Роды через естественные родовые пути нежелательны при больших размерах тератомы и близкого расположения ее к брюшной стенке плода.

Заключение

Пренатальная диагностика тератомы пуповины, несмотря на редкую встречаемость этой патологии, представляется реальной при использовании аппаратуры высокого и экспертного класса. Тщательная оценка пуповины позволяет выявлять различные патологические ее состояния, начиная с ранних сроков беременности. Залогом успешного окончания нетипичной и редкой патологической беременности служат качественная диагностика и преемственность всех звеньев акушерского наблюдения за беременной.