Варикозная болезнь (ВБ) является наиболее часто встречающейся хронической патологией, которая распространена у 50% женской популяции и у трети мужского населения [1, 2]. Эпидемиологические исследования указывают на преобладание пациентов с хроническими заболеваниями вен в странах Европы и Северной Америки, в то время как варикозное расширение вен менее характерно для жителей Средиземноморского бассейна, Индии, Южной Америки и Африки [3, 4]. Истинные причины возникновения ВБ до настоящего времени остаются недостаточно изученными; в то время как 4 основных фактора риска – наследственность, женские половые гормоны, сила гравитации и мышечная дисфункция – являются подтвержденными триггерами варикозной трансформации вен [5, 6].

Особый интерес исследователей вызывает ВБ у беременных, которая характеризуется ранним и внезапным возникновением варикозных вен нижних конечностей, выраженностью венозных симптомов и столь же стремительной редукцией (часто неполной) клинических проявлений в послеродовом периоде [7, 8]. Варикозный синдром встречается у 20–50% беременных женщин, однако с учетом телеангиэктазий и ретикулярных вен его распространенность может достигать 70% [8].

Как показали исследования, физиологическое повышение уровней прогестерона и эстрогена оказывает дегенеративное воздействие на стенку вены [9, 10]. Прогестерон препятствует сокращению гладких мышц, тогда как эффект эстрогена связан с вазодилатацией. Оба механизма могут приводить к несостоятельности клапанного аппарата вследствие увеличения емкости сосудистого русла и диаметра поверхностных вен. Кроме того, с ростом матки и плода возникает затруднение венозного оттока и повышение гидростатического давления в венах нижних конечностей [8, 10].

ВБ характеризуется большим спектром таких веноспецифических симптомов, как тяжесть и боль в нижних конечностях, ночные судороги, кожный зуд, парестезии и отек [11]. Указанные проявления ВБ могут затруднять повседневную деятельность и ухудшать качество жизни (КЖ) пациентов. Поэтому не вызывает сомнения необходимость применения лечебных мероприятий, объем которых варьирует в широком диапазоне – от коррекции образа жизни и компрессионной терапии до приема флеботоников и хирургического лечения с использованием традиционного стриппинга или эндовенозной облитерации [12]. Наружная прерывистая пневмокомпрессия способна уменьшить парамаллеолярный отек, в то время как погружение нижних конечностей в воду при температуре 32°C на 50 минут сопровождается стимуляцией диуреза и снижением артериального давления [13]. Однако судить о преимуществах указанных нелекарственных активных и пассивных методов воздействия на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они не имеют какой-либо доказательной базы.

Терапевтические мероприятия в период беременности обычно носят неинвазивный характер и включают ношение медицинского компрессионного трикотажа и создание возвышенного положения нижних конечностей (лежа на спине) [14]. Вместе с тем ни один из упомянутых методов не имеет надежной валидации в рамках сравнительных клинических исследований или рандомизированных контролируемых испытаний [14, 15].

Поэтому цель настоящего исследования заключается в оценке клинической эффективности градуированного компрессионного трикотажа в отношении купирования симптомов и признаков ВБ у беременных женщин.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие две группы беременных женщин. Изучаемая популяция пациенток находилась под наблюдением в учреждениях здравоохранения «Клинический родильный дом Минской области» и «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска. Исследование было одобрено независимым Этическим комитетом учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска (протокол № 14 от 24.12.2021) и проводилось в течение 2 месяцев.

В исследование были включены пациентки в возрасте 18–40 лет, которые подписали добровольное информированное согласие в соответствии с Хельсинкской декларацией «WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013», пересмотренной секретариатом Всемирной медицинской ассоциации 5 мая 2015 г. Критериями включения в исследование являлись: срок гестации более 12 и менее 25 недель, С1–С3 классы и симптомы первичной ВБ по классификации CEAP [16]. Критериями исключения из исследования являлись: тромбоз глубоких вен, подтвержденная тромбофилия, ассоциированная с высоким риском тромбоза глубоких вен и посттромботического синдрома, послеоперационный рецидив ВБ, тромбоэмболия легочной артерии в анамнезе, применение эластической компрессии за 7 дней до включения в исследование, С4–С6 клинические классы ВБ по CEAP, облитерирующие заболевания артерий и лимфатический отек, абсолютные противопоказания к выполнению физических упражнений, согласно рекомендациям Американской коллегии акушеров-гинекологов (ACOG) [17].

Базовые терапевтические мероприятия в обеих группах включали: 10-минутные периоды отдыха в горизонтальном положении (на левом боку) после каждого часа пребывания пациенток неподвижно в положении стоя или сидя; создание возвышенного положения нижним конечностям во время ночного сна; безопасные физические упражнения (ходьбу, езду на велотренажере, плавание, йогу, легкую гимнастику, пилатес, бег трусцой) продолжительностью 30 минут не менее 5 раз в неделю; ножные ванны в течение 30 минут (при температуре воды +26°C…+30°C) и 15-минутный восходящий контрастный душ утром и вечером с перепадом температуры от +35°C до +20°C [18, 19].

В основной группе применялись компрессионные чулки 2 класса стандарта RAL-GZ387, Oeko-Tex Standart 100, ISO, CE в течение 8 ч ежедневно на протяжении минимум 2 месяцев. При определении индивидуального размера чулок учитывали следующие параметры: окружности надлодыжечной области, наиболее широкой части голени (икры), бедра на 5 см ниже ягодичной складки и длину от пятки до измерения на бедре. Пациентки получали устные и письменные инструкции о правилах использования медицинского трикотажа и ухода за ним. В течение всего периода наблюдения осуществляли еженедельный мониторинг (по телефону) регулярного ношения компрессионных чулок.

Акушерско-демографические и клинические характеристики пациенток, включая срок гестации, количество беременностей и родов, род профессиональной деятельности, возраст, вес, рост, индекс массы тела, продолжительность и семейный анамнез ВБ подлежали учету и фиксации в электронной базе. Визуальный осмотр, физикальное обследование и фотографирование нижних конечностей выполняли в вертикальном положении в хорошо освещенном помещении в рамках 2 визитов и временных периодов гестации (между 12–24 и 25–34 неделями беременности). Унифицированную оценку видимых изменений (клинического класса ВБ) осуществляли в соответствии с базовой версией клинико-этиологической анатомо-патофизиологической классификации СЕАР [16]. При осмотре выявляли объективные признаки хронических заболеваний вен – телеангиэктазии и ретикулярный варикоз (C1), варикозное расширение вен (C2), венозный отек (C3), гиперпигментацию и липодерматосклероз (С4), открытые или зажившие трофические язвы (C5–C6).

Установление степени тяжести клинических проявлений венозного заболевания проводили при помощи валидной шкалы Venous Clinical Severity Score (VCSS), в которой были представлены 10 объективных и субъективных показателей ВБ с соответствующей балльной оценкой [20]. С целью определения интенсивности болевого синдрома в обозначенные выше временные промежутки использовали 10-балльную визуально-аналоговую шкалу. Значение этой шкалы на уровне «0» соответствовало полному отсутствию боли, на уровне «10» – максимальной выраженности боли. При этом 1–3 балла считали слабой болью, 4–6 баллов – умеренной, 7–10 баллов – интенсивной болевой реакцией. Совокупный показатель КЖ определяли при помощи опросника Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ-20) по модифицированной формуле: (S-20)×1,25, где значение S соответствовало сумме баллов, полученных в результате ответов на каждый из 20 вопросов [21]. При этом 1 балл свидетельствовал об отсутствии симптома или субъективных ощущений, в то время как 5 баллов соответствовали их максимальной выраженности.

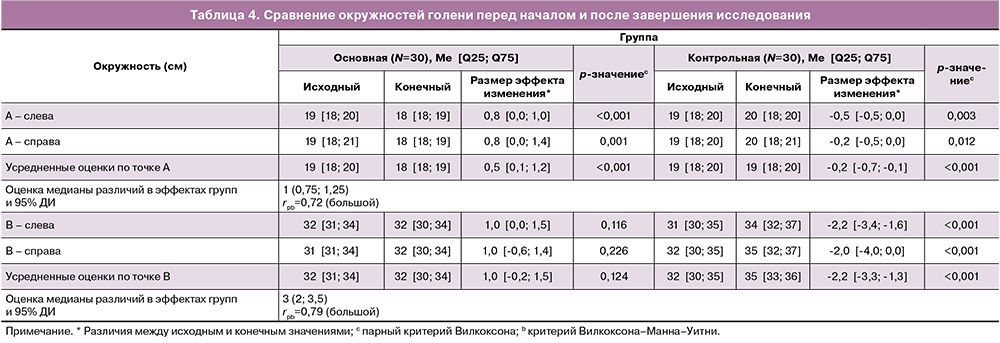

Определение окружности голеней производили в условиях комнатной температуры (~23°C) посредством измерительной ленты в одно и то же время (в интервале с 13.00 до 15.00) в ортостазе в двух точках: на 3 см выше медиальной лодыжки (A) и на 10 см ниже бугристости большеберцовой кости (B).

Ультрасонографическое исследование (УСГ) проводили с помощью цветовых дуплексных ультразвуковых аппаратов Mindray M7 (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, КНР) и Samsung Medison SonoAce R7 (Samsung Medison Co. Ltd, КНДР) в различных режимах линейным датчиком 5–10 MHz. Протокол визуализации предполагал динамическую УСГ глубокой и поверхностной систем 120 нижних конечностей у 60 беременных женщин с оценкой диаметров большой и малой подкожных вен (БПВ/МПВ) в 7 предопределенных точках. Картирование БПВ производили в пяти точках: на 5 см ниже сафено-феморального соустья (A), в средней (B) и нижней (C) трети бедра и в верхней (D) и средней (E) трети голени. Малую подкожную вену картировали в двух точках: на 2 см ниже сафено-поплитеального соустья (F) и в средней (G) трети голени. Определение клапанной состоятельности проводили при помощи приема Вальсальвы и компрессионной пробы [22]. Патологическим считали рефлюкс при его длительности более 0,5 с для поверхностных вен.

На заключительном этапе исследования (через 2 месяца после начала применения эластической компрессии) проводили устный опрос пациенток основной группы с целью выяснения возможных трудностей и нежелательных явлений, которые могли возникнуть в результате ношения компрессионных чулок.

Первичными конечными точками исследования являлись интенсивность болевого синдрома, степень тяжести клинических проявлений ВБ и КЖ. Вторичными конечными точками были диаметры БПВ и МПВ обеих нижних конечностей, измеренные в 7 точках при помощи УСГ, окружности голеней, а также динамика патологического венозного рефлюкса и клинических классов ВБ по классификации CEAP перед началом и после завершения исследования.

Статистический анализ

Количественные показатели

На первоначальном этапе проводили анализ соответствия вида распределения количественных показателей закону нормального распределения, который выполняли с использованием критерия Шапиро–Уилка. В зависимости от соответствия/несоответствия вида распределения анализируемых признаков закону нормального распределения в расчетах использовали параметрические и непараметрические методы описательной и аналитической статистики. Количественные показатели исследования были представлены медианой и квартилями в виде Me [Q25; Q75], в случае нормального распределения – средним и стандартным отклонением в виде M (SD). Сравнение количественных показателей, не подчиняющихся закону нормального распределения, в 2 группах исследования проводили с помощью критерия Вилкоксона–Манна–Уитни. Для нормально распределенных величин использовали критерий Стьюдента или Уэлча (для неравных дисперсий). Сравнение двух повторяющихся измерений количественных показателей, не подчиняющихся закону нормального распределения, проводили в группах исследования по критерию Вилкоксона для связанных выборок, в случае нормального распределения – по t-критерию для связанных выборок.

При исследовании показателей КЖ рассчитывали различия между начальным и конечным значениями, которые считали эффектом у пациента. Переменную эффекта обрабатывали для каждой группы и сравнивали между группами. Также оценивали разницу в параметрах местоположения (оценка Ходжеса–Лемана медианной разности) с построением 95% доверительного интервала (ДИ). Для интерпретации размера эффекта сдвига рассчитывали оценку ранк-бисериальной корреляции (rpb), которая интерпретировалась как: 0,10–<0,3 (малый эффект), 0,30–<0,5 (средний эффект) и ≥0,5 (большой эффект) [23, 24].

При исследовании эффекта изменения диаметра вен рассчитывали разность между начальным и конечным диаметром у каждого исследуемого. Таким образом, положительное значение свидетельствовало об уменьшении диаметра в конце исследования по сравнению с начальным значением. Общий эффект оценивали с помощью дисперсионного анализа с повторными измерениями, с учетом вариабельности пациента, точки измерения и стороны измерения. Размер различий в эффектах оценивали на основании маргинальных средних и стандартизованного размера эффекта d Коэна.

Интерпретация оценки величины эффекта различий выполнялась с использованием пороговых значений, определенных: |d|<0,2 – «незначительная», |d|<0,5 – «малая», |d|<0,8 – «средняя», в противном случае «большая», где | | – абсолютное значение величины, модуль величины [24].

Окружность голени пациентов исследовалась отдельно по 2 точкам. Значения в точках слева и справа усреднялись, поскольку не было выявлено различий между правым и левым положением точки измерения. При исследовании эффекта изменения окружности голени рассчитывали разность между начальным и конечным усредненным значением у каждого исследуемого. Таким образом, положительное значение свидетельствовало об уменьшении усредненного диаметра в конце исследования по сравнению с начальным значением. Межгрупповой эффект для каждой точки оценивали с помощью критерия Вилкоксона–Манна–Уитни, а также оценивали разницу в параметрах местоположения (оценка Ходжеса–Лемана медианной разности) с построением 95% ДИ. Для интерпретации размера эффекта сдвига рассчитывали оценку ранк-бисериальной корреляции (rpb), которая интерпретировалась, как указано выше.

Качественные показатели

Качественные показатели представлены частотами и процентами в группах в виде n (%). При исследовании таблиц сопряженности независимых показателей использовали критерий хи-квадрат (χ2), в случае нарушения предположений, лежащих в основе критерия χ2, использовали точный критерий Фишера–Фримана–Халтона.

При исследовании рефлюкса использовали критерий Мак-Нимара для сравнения исходного и конечно состояния в каждой из групп. При этом рассчитывали размер эффекта изменений в каждой группе с учетом повторных измерений биноминальной переменной. Межгрупповые различия между эффектами рассчитывали, как различие в пропорциях эффектов в группах с построением 95% ДИ.

Все расчеты осуществляли в статистическом пакете R, версия 4.2. [R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/]. Уровень ошибки первого рода α был принят равным 0,05 для статистического вывода.

Результаты

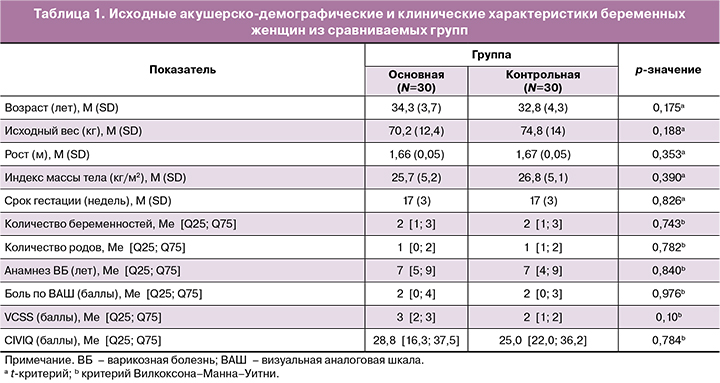

Исходные акушерско-демографические и клинические характеристики пациенток отражены в таблице 1. Средние значения возраста, веса, роста и индекса массы тела, равно как сроков гестации, количества предыдущих беременностей, родов и продолжительности ВБ, в сравниваемых когортах не имели статистически значимых отличий. Семейный анамнез (преимущественно по материнской линии) присутствовал у 20/30 (66%) и 28/30 (93%) беременных из групп лечения и контроля соответственно. Профессиональная деятельность, связанная с тяжелым физическим трудом или длительной (>5 ч в день) работой в ортостазе, была присуща 20/30 (66%) и 21/30 (70%) женщинам основной группы и группы контроля соответственно. Длительность наблюдения до конечной точки в основной и контрольной группах составила 63 [61; 63] и 63 [56; 65] дня соответственно (p=0,892).

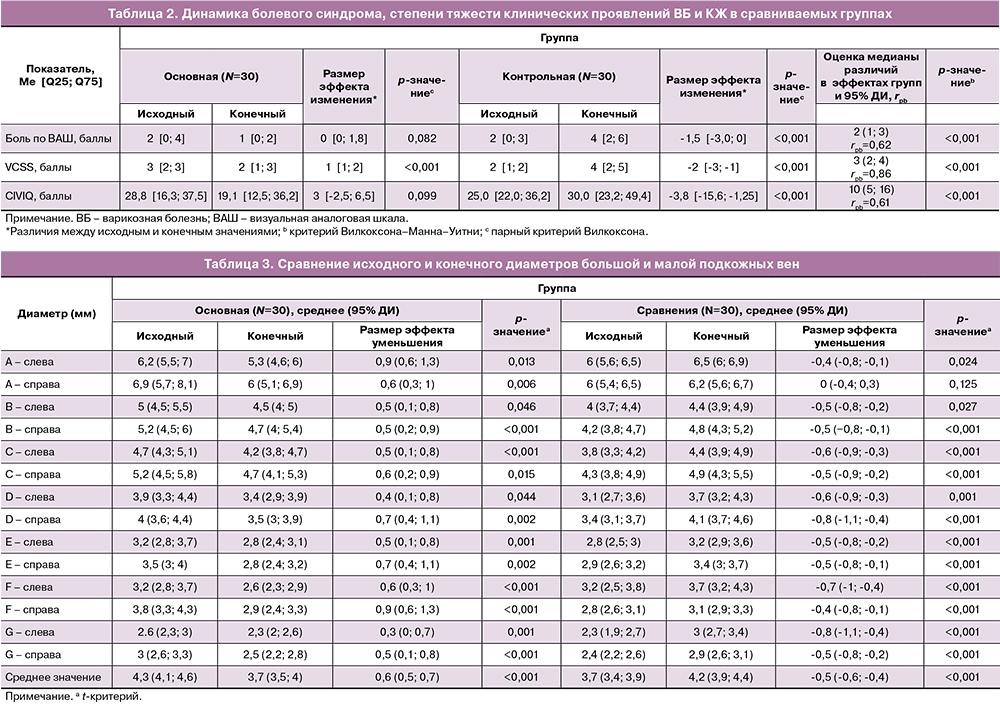

Исходно интенсивность болевого синдрома в обеих группах была сопоставима и не имела различий (табл. 1). Во время заключительного визита в группе компрессионной терапии отмечалась положительная тенденция в снижении уровня боли, в свою очередь, в группе контроля наблюдалось усиление болевого синдрома – от слабого до умеренного (табл. 2). При этом величина эффекта различий между исходным и конечным значениями для основной группы составила 0 [0; 1,75] (p=0,082), для контрольной группы – -1,5 [-3,0; 0] (p<0,001). Оценка медианы различий в эффектах составила 2 (95% ДИ 1–3) балла, что трактовалось нами как большой эффект (p<0,001).

До начала исследования суммарный показатель тяжести венозного заболевания VCSS в группах лечения и контроля составил 3 [2; 3] и 4 [2; 5] баллов соответственно (p>0,05; табл. 1). На завершающем этапе динамического наблюдения в основной группе было выявлено существенное снижение показателя VCSS (p<0,001; табл. 2), тогда как, в контрольной группе отмечалось нарастание степени тяжести ВБ (p<0,001); эффект различий составил 3 (95% ДИ 2–4) балла и интерпретировался как большой (p<0,001). На заключительном этапе наблюдения совокупный показатель КЖ по опроснику CIVIQ-20 в основной группе продемонстрировал тенденцию к улучшению (p=0,099; табл. 2), в то время как, в группе контроля было зафиксировано статистически значимое снижение КЖ (p<0,001, парный критерий Вилкоксона). Различия в эффектах окончательно оценены в 10 (95% ДИ 5–16) баллов.

В соответствии с исходным клиническим классом большинство (>80%) пациенток в обеих группах были отнесены к категориям C1 и C2. Распределение беременных по классификации CEAP перед началом и после завершения исследования представлено в таблице 3. Уменьшение или сохранение исходного класса CEAP было отмечено у 90% пациенток основной группы, в то время как, аналогичная динамика в контрольной группе фиксировалась только в 47% наблюдений, при этом различия в эффективности терапевтических мероприятий в сравниваемых группах составили 43 (95% ДИ 19–67)%.

В начале исследования количество беременных из основной группы и группы контроля с длительностью рефлюкса >0,5 с в БПВ/МПВ составило 28/30 (93%) и 14/30 (47%) соответственно. После завершения исследования количество беременных с патологическим рефлюксом из группы лечения сократилось вдвое (p<0,001), в то время как, в контрольной группе было отмечено увеличение числа пациенток до 20/30 (67%) с патологическим рефлюксом (p=0,077). Таким образом, в результате негативной тенденции по указанному показателю в контрольной группе и улучшению венозной гемодинамики в основной группе размер эффекта различий составил 67 (95% ДИ 42–91)%.

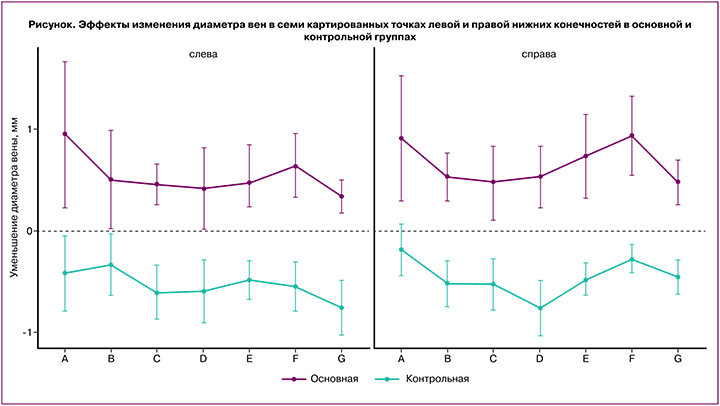

В начале исследования в контрольной группе значение среднего диаметра вен было на 0,7 (95% ДИ 0,3–1,0) мм меньше, чем в основной группе (p<0,001; табл. 3). Через 2 месяца практически во всех точках измерения произошло изменение диаметра вен: в группе контроля было зафиксировано статистически значимое увеличение среднего диаметра БПВ/МПВ на 0,5 мм, в то время как, в основной группе наблюдалась редукция аналогичного показателя на 0,6 мм по сравнению с исходными значениями (p<0,001). В итоге размер общего эффекта d Коэна составил 4,58, в абсолютных значениях различия достигли 1,1 (95% ДИ 0,9–1,2) мм (p<0,001). На рисунке приведена иллюстрация эффектов изменения диаметров вен в 7 УСГ-картированных точках левой и правой нижних конечностей в основной и контрольной группах.

В начале исследования окружности правой и левой голеней в обеих точках измерения и их усредненные значения не имели статистически значимых различий в сравниваемых группах (табл. 4). На фоне применения компрессионного трикотажа наблюдалось билатеральное уменьшение окружности голени в надлодыжечной области на 0,5 см (p<0,001), по сравнению с исходными значениями; в то время как, у беременных женщин из группы контроля наблюдалось статистически значимое увеличение окружности голеней в точках A и B на 0,2 и 2,2 см соответственно (p<0,001). Таким образом, медиана различий в эффектах групп по точкам A и B была большой и составила 1 (0,75; 1,25) и 3 (2; 3,5) см соответственно.

Большинство опрошенных женщин не имели трудностей в процессе использования чулок (63,3%) и не нуждались в посторонней помощи при их надевании (80%); при этом 27/30 (90%) респондентов отметили приемлемое или значительное уменьшение степени проявления симптомов ВБ.

Обсуждение

Настоящее квазиэкспериментальное сравнительное исследование было направлено на определение эффективности градуированной эластической компрессии у беременных женщин с С1–С3 классами ВБ. Его отличительной особенностью явилось сочетание клинических, антропометрических и визуализирующих методов динамической оценки венозной недостаточности нижних конечностей. Результаты повторной УСГ продемонстрировали бóльшие значения диаметра БПВ и МПВ в группе пациенток, не использовавших компрессионные чулки, по сравнению с основной группой. Аналогичным образом, исследования других авторов указали на двустороннее увеличение диаметра БПВ во время беременности; при этом в послеродовом периоде наблюдалась только частичная редукция варикозно расширенных сегментов БПВ [25, 26]. С другой стороны, на фоне компрессионной терапии происходило уменьшение диаметра БПВ/МПВ на протяжении всей длины, что сопровождалось устранением клапанной дисфункции и патологического венозного рефлюкса в 14/30 (47%) наблюдениях. Как показал анализ данных УСГ и гистологических срезов, дилатация подкожных вен происходила в основном дистальнее состоятельных клапанов и часто предшествовала возникновению их недостаточности [27]. Подобная последовательность перестройки вен нижних конечностей в течение беременности не соответствует современным представлениям о патогенезе ВБ и свидетельствует о многофакторной этиологии гестационного варикоза.

На основании оценки видимых изменений со стороны нижних конечностей большинство беременных в начале исследования были отнесены к C1 и C2 клиническим классам ВБ. Однако на заключительном этапе исследования в контрольной группе более чем в половине случаев наблюдалась отрицательная динамика – ВБ прогрессировала до С3–С4 клинических классов. Напротив, подобные изменения отсутствовали в основной группе – исходный статус ВБ или регрессировал, или оставался на прежнем уровне у 27/30 (90%) пациенток.

Как известно, боль относится к часто встречаемым симптомам варикозного расширения вен нижних конечностей. В группе беременных, которые не использовали эластическую компрессию, по мере увеличения сроков гестации отмечалось существенное усиление болевого синдрома, в то время как, в основной группе интенсивность болевой реакции по визуально-аналоговой шкале снижалась. В результате был получен большой эффект различий между эффектами групп по указанному показателю.

Отек нижних конечностей наблюдается у 70–80% беременных (чаще в последнем триместре); при этом он не относится к проявлениям гестационной гипертензии или преэклампсии [8]. Как показало проведенное исследование, применение компрессионной терапии было связано с уменьшением объективных показателей венозного отека (на 0,5 см на уровне лодыжек), тогда как в группе контроля наблюдалось значимое увеличение окружности голени. Дополнительным подтверждением эффективности градуированной эластической компрессии явилось существенное снижение показателя VCSS. Напротив, в отсутствие компрессионного лечения отмечалось нарастание степени тяжести ВБ по шкале VCSS, чем, вероятно, было обусловлено одновременное снижение КЖ. Необходимо отметить, что различие в эффектах КЖ после окончания исследования было большим как за счет снижения КЖ в контрольной группе, так и вследствие повышения КЖ в основной группе.

Представляется, что повысить приверженность пациенток к регулярному ношению медицинского трикотажа удалось благодаря еженедельному телефонному мониторингу. Кроме того, позитивное восприятие большинством женщин компрессионных чулок на фоне эффективного устранения симптомов и признаков ВБ явилось дополнительным аргументом в пользу их систематического применения с профилактической и лечебной целью. Полученные данные в полной мере согласуются с результатами исследования Allegra et al., в котором авторы подтвердили важность соблюдения стандартного регламента эластической компрессии для облегчения симптомов ВБ и улучшения КЖ в гестационном периоде [28].

Этиопатогенез варикозного расширения вен во время беременности до настоящего времени остается предметом научной дискуссии. Однако, по мнению большинства специалистов, одним из важных триггеров дегенеративно-дистрофических изменений стенки вены является гормональная перестройка организма женщины [29]. В то же время компрессионная терапия направлена на улучшение венозного оттока, затруднение которого индуцировано гормональным дисбалансом и компрессией вен беременной маткой. В этой связи для достижения желаемого клинического эффекта, в частности уменьшения объема нижних конечностей, важным условием является выбор необходимой степени компрессии. В настоящем исследовании назначались чулки 2 класса (23–32 мм рт. ст.), градуированные по стандарту RAL-GZ387, благодаря чему в основной группе сократилось количество пациенток с патологическим рефлюксом и отечным синдромом (C3 клиническим классом). Схожие результаты продемонстрировали Thaler et al. у беременных с гестационной ВБ и рефлюксом в области сафено-феморального соустья [30]. В другом рандомизированном контролируемом испытании, которое основывалось на данных компьютерной томографии, было показано уменьшение диаметра БПВ на 70% в положении лежа под воздействием эластической компрессии на уровне 36 мм рт. ст. [31]. Редукция диаметров БПВ и МПВ в проведенном исследовании подтвердила эффективность апробированного протокола лечения беременных с ВБ. Градуированное давление (максимальное в области лодыжек), создаваемое чулками, обеспечивало наиболее приближенный к физиологическому возврат венозной крови к сердцу [13]. Одной из гипотез, объясняющих уменьшение диаметра вены выше области компрессии, является ускорение кровотока и купирование веностаза в проксимальном венозном сегменте.

Вместе с тем следует признать и некоторые ограничения представленного исследования, связанные с процессом отбора пациенток, сравнительно небольшой выборкой, относительно коротким сроком наблюдения, отсутствием заранее предопределенного производителя и модели компрессионных чулок. С другой стороны, в части акушерского анамнеза сравниваемые группы были сбалансированы по количеству беременностей и родов, в то время как, большинство подобных исследований включало только первобеременных женщин.

Повышение надежности результатов исследования достигалось посредством билатерального измерения соответствующих параметров нижних конечностей. Как следует из таблиц 5 и 6, средние значения исходных и конечных диаметров БПВ/МПВ и окружностей голени не были абсолютно идентичными для правой и левой нижних конечностей. В этой связи представляется оправданной двусторонняя УСГ и антропометрическая оценка венозной гемодинамики и отека.

Заключение

Применение компрессионных чулок у беременных с ВБ во II и III триместрах было связано с уменьшением диаметров подкожных вен, облегчением веноспецифических симптомов и признаков и улучшением КЖ. Динамическая оценка клинических классов CEAP указала на незначительную отрицательную динамику в основной группе и существенную прогрессию венозной недостаточности в группе контроля. Проведенное сравнительное клиническое исследование продемонстрировало хорошую переносимость и эффективность градуированной эластической компрессии при ВБ у беременных женщин.