Гемолитическая болезнь, обусловленная Rh-конфликтной беременностью, является серьезной патологией, нередко ставящей под угрозу жизнь и здоровье новорожденного [1–3]. В настоящее время принято считать, что наиболее эффективным методом оценки состояния плода при гемолитической болезни является анализ его крови, взятой непосредственно из пуповины при кордоцентезе [4–6]. Однако существенными недостатками данного метода, ограничивающими его применение, являются инвазивность и невозможность осуществления частого динамического наблюдения, что нередко бывает необходимо для контроля за состоянием плода.

Данное положение коренным образом изменилось после того, как группой авторов G. Mari at al. [7–9] в 1990–1993 гг. была выполнена серия исследований, где было показано, что между максимальной систолической скоростью кровотока, установленной при помощи допплерографии, в средней мозговой артерии и выраженностью анемии плода существует довольно четкая прямо пропорциональная зависимость. Все это в последующем позволило широко использовать данный метод для диагностики выраженности анемии при гемолитической болезни плода и, по данным многоцентровых исследований (G. Mari, L. Detti [10]), в 70% случаев исключить необходимость применения инвазивных методов исследования в группе беременных высокого риска по развитию рассматриваемой патологии.

Материалы и методы

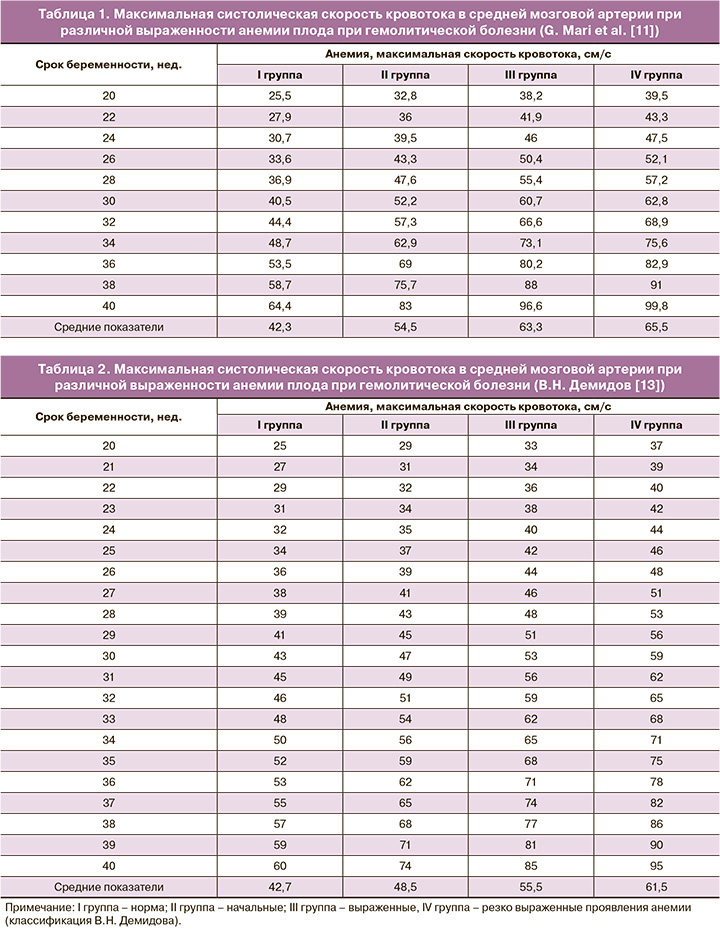

В настоящее время оценка выраженности анемии осуществляется либо посредством определения максимальной скорости кровотока в средней мозговой артерии, выраженной в см/с, либо на основании вычисления такого показателя, как МоМ. Последний определяется как частное от деления полученной в каждом конкретном случае индивидуальной скорости кровотока на среднюю статистическую ее величину, характерную для данного срока беременности. При этом средняя величина МоМ, по данным G. Mari [11] равная 1,0 (I группа), свидетельствует об отсутствии анемии, 1,25 (II группа) – о начальных ее проявлениях, 1,50 (III группа) – о выраженных и 1,55 (IV группа) – о резко выраженных. Взаимосвязь между величиной скорости кровотока, так же, как и МоМ, и выраженностью анемии у плода определяется по специально созданным для этих целей таблицам (1, 2) или математическим уравнениям. Причем отечественные исследователи для оценки выраженности анемии в основном предпочитают ориентироваться непосредственно на скорость кровотока [12–13], тогда как зарубежные [11] – на величину МоМ.

Результаты

Проведенный нами анализ результатов, представленный зарубежными авторами, дает основание поставить под сомнение корректность выполненных ими исследований в отношении величины МоМ двух последних групп, где различие в величине этого показателя между ними составило всего 0,05 и оказалось в 5 раз меньше, чем между другими соседними группами, где оно равнялось 0,25. В перерасчете на скорость эта величина оказалась очень небольшой, соответствовала в среднем 2,2 см/с и находилась в пределах погрешности метода, которая, по нашим данным, могла составлять 3–5 см/с, а в некоторых случаях даже более. В то же время в выполненных нами аналогичных исследованиях среднее различие в скорости кровотока между двумя этими группами составляло в среднем 6,0 см/с, т.е. было почти в 3 раза больше, что значительно повышало точность проводимых в этом направлении исследований (табл. 1, 2).

Анализ полученных нами данных свидетельствует о том, что столь незначительные различия в средней скорости кровотока между двумя последними группами могут быть обусловлены двумя основными причинами: либо завышением скорости кровотока в III группе, либо ее занижением в IV. Проведенный нами сравнительный анализ средней скорости кровотока показал, что у пациенток IV группы в наших (61,5 см/с) и зарубежных исследованиях (65,5 см/с) она отличалась незначительно, и это различие составило всего 4 см/с. В то же время в III группе различие в скорости между результатами наших исследований (55,5 см/с) и зарубежных авторов (63,6 см/с) составило 7,8 см/с, т.е. оказалось почти в 2 раза больше. Аналогичную закономерность подтверждают также данные, полученные при анализе различий в скорости кровотока в соседних (II–III и III–IV) группах в проведенных вышеуказанных исследованиях. Так, в наших исследованиях среднее различие в скорости кровотока во II–III группах (55,5–48,5 см/с) составило в среднем 7,0 см/с, а в III–IV группах (61,5–55,5 см/с) соответственно – 6,0 см/с, различие между указанными группами составило всего 1,0 см/с. В то же время в представленной зарубежными авторами методике это различие было значительно более выраженным. В частности, во II–III группах (63,3–54,5 см/с) оно составило 8,8 см/с, а в III–IV (65,5–63,3 см/с) – 2,2 см/с, т.е. различие между рассматриваемыми выше группами оказалось в 4 раза и больше. Все это указывает на значительную завышенность результатов в скорости кровотока у плодов III группы. О завышенности показателей одной из групп свидетельствует и тот факт, что средние суммы указанных выше средних показателей кровотока во II–III и III–IV группах в наших и зарубежных исследованиях оказались практически равны и составили соответственно 6,5 и 5,5 см/с, т.е. были близки по значению. Следовательно, эти данные свидетельствуют о том, что в случае соответствующей коррекции представленных здесь показателей одной из этих групп, проведенных даже в пределах уже имеющихся их цифровых значений, различия в скорости кровотока в них оказались бы значительно менее выраженными.

Представленные здесь данные, с нашей точки зрения, имеют важное практическое значение в связи с тем, что неточная оценка скорости кровотока в двух последних группах может радикально изменить тактику ведения и лечения плодов с Rh-конфликтной беременностью. О сложности такой дифференциации, по-видимому, могут свидетельствовать и результаты исследований, выполненных непосредственно авторами этой методики. Для оценки информативности данного метода они в одну группу (ввиду близости их цифровых значений) объединили плоды со средней и тяжелой степенью тяжести анемии (10) и показали, что его чувствительность составила 100%, а специфичность – 88%.

Заключение

Подводя итог всему вышеизложенному, мы пришли к следующему заключению.

При определении МоМ врач обычно не знает, что представляет собой этот показатель, и поэтому действует без четкого понимания сущности изучаемого явления.

Определение МоМ нисколько не повышает точность диагностики рассматриваемой патологии, поскольку величина скорости кровотока и МоМ по существу отражают один и тот же процесс за исключением того, что при вычислении последнего осуществляется еще одно необязательное арифметическое действие.

К преимуществам непосредственного определения скорости кровотока следует отнести то, что этот показатель является общепринятым и его применение позволяет значительно проще и нагляднее оценить сущность изучаемого явления, особенно при осуществлении динамического наблюдения.

Существенным недостатком предлагаемой зарубежными авторами методики определения максимальной скорости кровотока в средней мозговой артерии, с нашей точки зрения, является то, что она приводит к существенному завышению частоты выявления тяжелой формы анемии плода, что, естественно, ведет либо к неоправданному более частому досрочному родоразрешению, либо необязательному кордоцентезу.