До настоящего времени причины наступления родов остаются недостаточно изученными, однако общепризнана роль гормональных, нейрогуморальных и иммунных факторов, как материнского организма, так и фето-плацентарного комплекса [1].

Известно, что с началом и прогрессированием родовой деятельности увеличивается количество лейкоцитов в шейке матки, которые в свою, очередь являются основным источником синтеза цитокинов [2]. Кроме того, исследование ткани нижнего маточного сегмента, полученной во время срочных физиологических родов, показало значимое повышение концентрации провоспалительных цитокинов и хемокинов, обеспечивающих миграцию и активацию эндотелиальных клеток, лейкоцитов и фибробластов, а также повышение экспрессии факторов роста [3]. Цитокины, в свою очередь, стимулируют продукцию простагландинов, таких как простагландин F2α посредством простагландин-H-синтазы-2, что способствует процессу созревания шейки матки.

В ранее проведенных исследованиях повышенная продукция цитокинов рассматривалась исключительно, как признак преждевременных родов, спровоцированных инфекцией. Дальнейшие исследования продемонстрировали связь между наступлением родов (как своевременных, так и преждевременных) и изменением продукции некоторых цитокинов тканями фето-плацентарного комплекса [4].

В последнее время внимание исследователей привлекло изучение уровня цитокинов в периферической крови роженицы в динамике развития родовой деятельности, однако имеется только ограниченное количество работ по данной тематике [5]. Интерес к изучению уровня цитокинов в периферической крови роженицы может иметь важное диагностическое значение, отражающее динамику развития родовой деятельности и осложнения, возникающие в ее процессе, поскольку доступность периферической крови, полученной непосредственно в течение родов, несравнима с доступностью материала репродуктивных тканей, полученных после родоразрешения.

Цель исследования: изучить содержание цитокинов в периферической крови первородящих женщин в зависимости от фазы первого периода родов.

Материал и методы

В исследование были включены 38 практически здоровых первородящих женщин, которые были родоразрешены в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» в 2017г. Критериями включения в исследование явились: возраст от 18 до 40 лет, спонтанно наступившая одноплодная беременность, головное предлежание плода, доношенный срок беременности, первые спонтанные неосложненные роды через естественные родовые пути, информированное согласие пациентки на проведение исследования. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Критериями исключения служили: тяжелая соматическая патология, осложненное течение беременности, родов, аномалии развития матки, пороки развития плода, подтвержденные лабораторно признаки внутриутробной инфекции новорожденного.

Забор периферической крови производили в динамике в латентную (раскрытие маточного зева до 3–4 см) и активную фазы родов (раскрытие маточного зева 5 см и более) при помощи 9-ти миллилитрового полипропиленового вакутейнера (S-Monovette, Германия). Образцы крови центрифугировали при 23°С в течение 10 мин при 3000 об/мин, после чего сыворотку замораживали и хранили при -80°С до проведения анализа.

Определение концентрации цитокинов: интерлейкина (IL)-1β, IL-2, IL IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, фактора некроза опухоли (TNF)-α, интерферона (IFN)-γ в сыворотке периферической крови проводили мультиплексным методом с использованием стандартной 17-плексной тест-системы Bio-Plex Pro Human Cytokine 17-plex Assay (Bio-Rad, США) на проточном лазерном иммуноанализаторе Bio-Plex 200 (Bio-Rad, США) и последующей обработкой полученных результатов с использованием приложения Bio-Plex Manager 6,0 Properties (Bio-Rad, США). Исследования проводили в соответствии с инструкцией фирмы-производителя. Содержание цитокинов в сыворотке крови выражали в пикограммах в миллилитре (пг/мл). Диапазон измерений составлял 0,1–5,0 пг/мл.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью статистической программы MedCalc Statistical Version 12.1, «IBM SPSS Statistics 22 for Windows». Проверку гипотезы о нормальном распределении осуществляли, используя критерий Шапиро-Уилка. Представлены медиана, минимум и максимум распределения, а также среднее значение и стандартное отклонение (Mean±SD). Поскольку распределение данных отличалось от нормального, для оценки различий применяли U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок. Различия считали достоверными при уровне значимости р˂0,05.

Результаты исследования

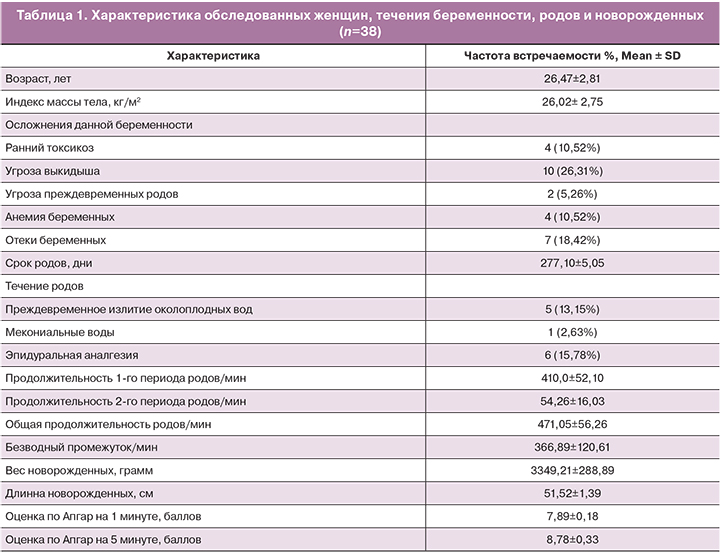

В таблице 1 приведены основные характеристики пациенток и их новорожденных, а также данные соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности и родов. Все дети родились в удовлетворительном состоянии.

Анализ структуры и частоты экстрагенитальных заболеваний показал, что наиболее частой патологией у обследованных женщин явились заболевания мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь) – 21,05%. Заболевания органов зрения (миопия), пищеварительной системы (гастрит, холецистит, язвенная болезнь, панкреатит), ЛОР-органов (ринит, тонзиллит, гайморит), сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония, пролапс митрального клапана, варикозная болезнь вен нижних конечностей) встречались с частотой 13,15%, 10,52%, 7,89% и 2,63% соответственно. Важно отметить, что соматические заболевания у обследуемых женщин во всех наблюдениях имели начальные проявления или носили легкий характер, и на момент включения в исследование не было выявлено обострения заболеваний.

Анализ данных гинекологического анамнеза показал, что доброкачественные заболевания шейки матки (эктопия), дисфункция яичников, опухолевидные образования придатков матки (кисты яичников) и тела матки (миома) встречались с частотой 34,21%, 7,89%, 5,26%, 2,63% соответственно.

Изучение особенностей течения беременности показало, что наиболее частым осложнением явились угрожающий выкидыш – 26,31% и отеки беременных – 18,42% (табл. 1).

Родовая деятельность в 13,15% наблюдений осложнилась преждевременным разрывом плодных оболочек, безводный промежуток составил 366,89±120,61 мин, в 2,63% наблюдений встречалось мекониальное окрашивание околоплодных вод. Продолжительность 1-го периода родов составила 410,0±52,10 мин, 2-го периода – 54,26±16,03 мин, общая продолжительность – 471,05±56,26 минут. В 15,78% случаев в процессе родов потребовалось использование эпидуральной аналгезии, в остальных случаях обезболивание не понадобилось. Во всех наблюдениях родились живые новорожденные с оценкой по шкале Апгар от 7 до 9 баллов, среднее значение массы тела и длины при рождении составили 3349,21±288,89 грамм и 51,52±1,39 см соответственно.

С целью изучения изменений в содержании цитокинов по мере прогрессирования родовой деятельности нами был проведен анализ цитокинового профиля в периферической крови матери в зависимости от фазы родов.

Результаты динамики содержания цитокинов в сыворотке периферической крови рожениц представлены в таблице 2.

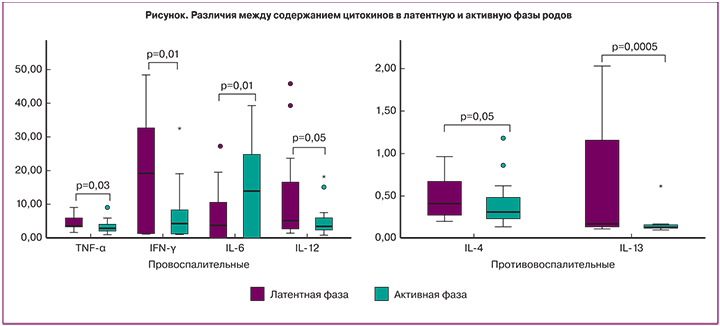

Как показали полученные результаты, по сравнению с латентной фазой родов активная фаза характеризуется повышением содержания провоспалительного цитокина IL-6 и снижением: TNF-α, IFN-γ, IL-12, а также снижением противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-13. Так, отмечено повышение уровня IL-6 в 3,0 раза (р=0,01), снижение уровня TNF-α в 1,2 раза (р=0,03), IFN-γ в 1,7 раза (р=0,01), IL-12 в 2 раза (р=0,05), IL-4 в 1,1 раза (р=0,05) и IL-13 в 1,9 раз (р=0,0005). Различий в содержании других исследованных цитокинов не обнаружено. На рисунке представлены значимые различия между содержанием цитокинов в латентную и активную фазы родов.

Обсуждение

В данной работе мы провели сравнительную оценку содержания цитокинов в сыворотке периферической крови рожениц в латентную и активную фазы родов. В результате проведенного нами исследования было обнаружено, что в сравнении с латентной фазой родов, активная характеризуется повышением содержания IL-6 и снижением TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-4, IL-13.

В своем исследовании С.А. Сельков и соавт., выявили, что на различных этапах беременности разные цитокины могут играть центральную роль в регуляции гестационных процессов и инициации родовой деятельности. Кроме того, изменение локальных концентраций провоспалительных цитокинов и, как следствие, нарушение механизмов ауто- и паракринной регуляции может служить одной из причин преждевременного прерывания беременности [6].

Известно, что провоспалительный цитокин IL-6 является важным предиктором преждевременных родов, преждевременного разрыва плодных оболочек и диагностическим маркером синдрома фетального воспалительного ответа. Полученные нами данные показали, что прогрессирование родовой деятельности сочетается с повышением содержания IL-6 в плазме периферической крови у рожениц. Наши результаты соответствуют данным литературы, согласно которым содержание IL-6 в сыворотке периферической крови роженицы повышается с увеличением частоты маточных сокращений, коррелирует с открытием шейки матки; у женщин с активной родовой деятельностью и через два часа после родов в крови обнаруживается более высокая концентрация этого цитокина в сравнении с образцами полученными до начала родов (р<0,001) [7]. По данным Cierny J.T. и соавт., IL-6 активирует рецепторы окситоцина в миоцитах и положительно коррелирует с интенсивностью маточных сокращений [8]. В то же время избыточное содержание данного цитокина может оказывать и негативный эффект. Так, по данным Mittal P. и соавт. чрезмерная экспрессия IL-6 коррелирует со снижением частоты маточных сокращений, что может быть связано с истощением запасов гликогена в гладких мышцах матки [9]. Значительное повышение содержания IL-6 в активную фазу родов может указывать на важную роль этого цитокина в развитии и прогрессировании родовой деятельности. В поддержку этой теории указывают данные Alvarez-de-la-Rosa M. и соавт., которые показали, что при угрожающих преждевременных родах женщины с положительным эффектом токолитической терапии имели значительно меньшее содержание IL-6 в сыворотке крови в сравнении с теми, у которых проводимая терапия оказалась неэффективной [10]. Эффект, который IL-6 оказывает на родовую деятельность, можно объяснить его способностью потенциировать секрецию вазопресина и окситоцина, что было доказано in vitro [11].

Известен факт, что физиологическое течение беременности невозможно без продукции двух необходимых гормонов – прогестерона и релаксина. Прогестерон является мощным индуктором выработки цитокинов Th2-типа, способствует продукции провоспалительных цитокинов IL-4, IL-13, тогда как релаксин повышает продукцию Т-клетками провоспалительного цитокина IFN-γ [12]. Ранее проведенные работы показали, что содержание прогестерона в плазме беременной женщины повышается с увеличением срока беременности с последующим снижением к моменту родов [13]. Наряду со снижением уровня прогестерона в процессе родовой деятельности выявлена отрицательная динамика в содержании релаксина, однако его содержание может повышаться накануне родов и в течение всего родового акта у женщин со слабостью родовой деятельности [14]. Выявленное в нашем исследовании снижение продукции IL-4, IL-13, IFN-γ от латентной к активной фазе родов, вероятно, связано со снижением содержания вышеуказанных гормонов с началом и прогрессированием родовой деятельности. По данным Hanna N. и соавт., снижение содержания IFN-γ в плазме крови сочетается с развитием спонтанных преждевременных и своевременных родов за счет повышенной активности циклооксигеназы и продукции простагландина Е2 [15]. Reyes-Lagos JJ и соавт. в своем исследовании показали, что с началом родовой деятельности наблюдается снижение содержание IFN-γ в плазме крови в сравнении с третьим триместром беременности, что может указывать на его активную роль в процессе родов [16]. Полученные нами данные согласуются с гипотезой о том, что в процессе беременности и с увеличением ее срока происходит подавление клеточного иммунитета, что сочетается со снижением концентрация IFN-γ в плазме крови. Дальнейшее снижение концентрации IFN-γ в плазме крови связано с началом и прогрессированием родовой деятельности.

Наряду с перечисленными цитокинами в активную фазу родов нами также обнаружено снижение содержания TNF-α и IL-12. Так, провоспалительный цитокин TNF-α, продуцируемый активированными макрофагами децидуальных и трофобластных клеток, один из ключевых медиаторов воспалительного процесса и активации лейкоцитов, являясь биомаркером воспаления, способствует развитию родовой деятельности путем продукции простагландинов [17]. По данным литературы, концентрация TNF-α в амниотической жидкости значительно выше при преждевременных родах, в сравнении со своевременными [18]. Кроме того, преждевременные роды также характеризуются более высоким содержанием TNF-α в сыворотке крови, в сравнении с физиологическим течением беременности в этом сроке [19]. По данным Cierny JT. и соавт., повышение содержание TNF-α в сыворотке крови сочетается с более продолжительным течением первого периода родов [20]. Winkler M. в своем исследовании показал, что содержание TNF-α в тканях нижнего сегмента матки повышается с началом родовой деятельности и продолжает повышаться до открытия маточного зева на 4–6 см, после чего отмечается его снижение, однако, не значимое [21]. Являясь биомаркером воспаления, TNF-α способствует развитию и прогрессированию родовой деятельности путем продукции простагландинов. Обнаруженное в нашем исследовании значимое снижение содержание TNF-α от латентной к активной фазе родов может указывать на снижение роли простагландинов и активацию иных факторов в прогрессировании родовой деятельности при раскрытии маточного зева 5 см и более.

Провоспалительный цитокин IL-12 играет важную роль в регулировании активности естественных киллерных клеток на ранних сроках беременности и считается важным для репродуктивного исхода. Изменения в его содержании могут иметь отрицательный эффект, поскольку повышение его уровня в материнской сыворотке описаны у женщин с преэклампсией [22]. По данным Ekelund CK и соавт., снижение содержания IL-18 (<25-процентиля) в сочетании с повышением IL-12 (>75-процентиля) двукратно повышает риск родов до 34 недель беременности [23].

Заключение

Таким образом, полученные нами данные показали, что в плазме периферической крови рожениц в активную фазу самопроизвольных родов повышается содержание провоспалительного цитокина IL-6 в сочетании со снижением TNF-α, IFN-γ, IL-12, а также противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-13. Полученные результаты позволяют предположить, что цитокиновый баланс является важной составляющей в динамике родовой деятельности и дальнейшие исследования позволят обнаружить закономерности развития ее нарушений.