Ключевыми составляющими демографической политики приарктических стран являются укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение материнской и младенческой смертности, повышение рождаемости. В свою очередь, указанные выше демографические показатели во многом определяются уровнем здоровья населения, которое, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по ряду показателей остается в Российской Федерации (РФ) более низким в сравнении с европейскими странами [1]. Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в РФ в 2018 г. составила 77,82 года [2], в то время как в Норвегии еще в 2016 г. она достигла 84,17 года, а в Дании и Швеции соответственно – 82,79 и 84,09 года [3].

Такие неблагоприятные исходы беременности, как преждевременные роды, низкая масса тела при рождении (менее 2500 г) и очень низкая масса тела (менее 1500 г), имеют серьезные последствия для здоровья не только в младенчестве и детстве, но и в последующие годы, увеличивая бремя заболеваний взрослого населения. В Дании в 2008 г. младенцы с очень низкой и низкой массой тела составили соответственно 0,9 и 4,4% всех живорожденных. Подобные результаты отмечены в Финляндии (0,8 и 3,4%), в Швеции (0,7 и 3,5%) и в Норвегии (0,9 и 3,9%). Частота преждевременных родов в 2008 г. в указанных странах составляла: в Дании – 7%, в Финляндии – 5,6%, в Швеции и Норвегии соответственно – 6,3 и 7% [4].

В РФ до перехода на новые медицинские критерии регистрации рождения частота преждевременных родов (28–37 недель беременности) составляла в 2008 г. – 3,6%, в 2011 г. – 3,9%. В 2012 г. в РФ, принявшей рекомендацию ВОЗ регистрировать живорожденных с массой тела 500 г и более и сроком беременности 22 недели и более, доля преждевременных родов составила 4,3%, оставаясь немногим большей (4,4%) в 2018 г. [5].

Здоровье будущей матери и исходы беременности зависят, в том числе, от социально-демографических и поведенческих факторов. Их изменение в динамике последних десятилетий внесло свой вклад в изменение показателей репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей, в том числе младенцев.

Целью настоящего исследования было изучение произошедших за последние десятилетия изменений социально-демографических факторов, определяющих здоровье женщин репродуктивного возраста, в приарктических странах. Для достижения цели был проведен систематический обзор исследований, удовлетворяющий критериям отбора.

Материалы и методы

Поиск исследований выполнялся в соответствии с критериями PRISMA (Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) [6]. В систематический обзор были включены исследования, проведенные в 1970–2019 гг. и соответствующие следующим критериям: поперечные, исследования тренда, когортные исследования, в том числе основанные на данных популяционных регистров, включая регистры родов. Поиск проведен в базах данных MEDLINE и e-LIBRARY на русском и английском языках. Кроме того, в обзор были включены отчеты Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) о демографической ситуации и репродуктивном здоровье населения [7, 8], данные статистических служб Норвегии, Финляндии, Дании.

Ключевыми словами для поиска статей на русском языке были: «возраст матери», «образование матери», «семейное положение», «занятость (наличие или отсутствие работы/учебы)». Ключевые слова для поиска на английском языке: «maternal age», «maternal education», «marital status», «maternal occupation».

К приарктическим странам относятся восемь государств: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США. В систематический обзор были включены публикации о результатах исследований, проведенных в Северо-Западной части РФ, Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, США (штат Аляска), северной части Канады. На основании Указа Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 в состав арктической зоны РФ включены лишь восемь субъектов РФ [9]. Результаты исследований, проведенных в некоторых из них (Мурманская и Архангельская области, Республика Коми) представлены в статье.

К приарктическим странам относятся восемь государств: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США. В систематический обзор были включены публикации о результатах исследований, проведенных в Северо-Западной части РФ, Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, США (штат Аляска), северной части Канады. На основании Указа Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 в состав арктической зоны РФ включены лишь восемь субъектов РФ [9]. Результаты исследований, проведенных в некоторых из них (Мурманская и Архангельская области, Республика Коми) представлены в статье.

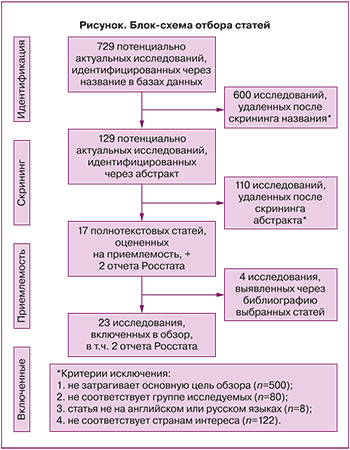

Предварительный отбор был сделан на основании названия публикаций, в последующем принимались во внимание содержание абстрактов и полного текста публикаций. Также была изучена библиография выбранных статей. Оценка качества статей проводилась с использованием критериев STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) [10]. Схема отбора исследований для обзора представлена на рисунке.

На первом этапе были отобраны 729 статей, только 23 из которых полностью соответствовали всем критериям. Девятнадцать публикаций были англоязычными, 4 (две из которых – публикации Росстата) – на русском языке. Все 23 публикации датированы 1988–2019 гг. Возраст матери изучался в 16 статьях, образование и семейное положение соответственно – в 8 и 11 публикациях. Вопрос занятости был предметом обсуждения пяти отобранных для обзора исследований. В 10 исследованиях представлен анализ распространенности нескольких социально-демографических факторов.

Результаты

Возраст матери

Как юный, так и возраст 35 лет и более ассоциируется с повышенным риском некоторых неблагоприятных исходов для матери и ребенка [11–18]. В последние десятилетия во многих странах, включая РФ (до 1991 г. – СССР), отмечена стабильная тенденция увеличения доли матерей позднего репродуктивного возраста [11–14, 19]. В РФ число родов на 1000 девушек 15–19 лет снизилось практически в 2,5 раза (с 51,8 до 20,7) при сравнении периодов 1990–1995 и 2015–2020 гг. В то же время уровень подростковой рождаемости в 2015–2020 гг. в РФ, несмотря на значимое снижение в течение последнего тридцатилетия, намного превосходил данный показатель в Канаде (8,4 родов на 1000 девушек 15–19 лет), Норвегии и Швеции (5,1 родов на 1000 девушек), Финляндии (5,8) и Дании (4,1) [20].

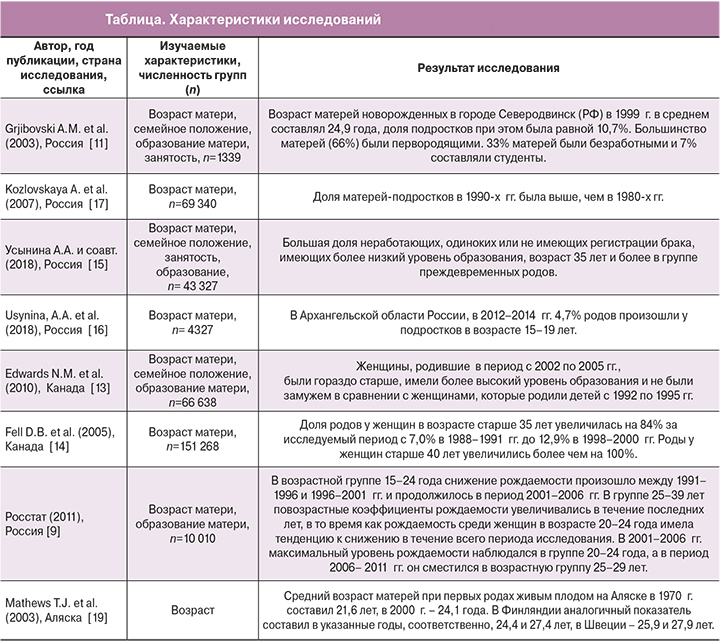

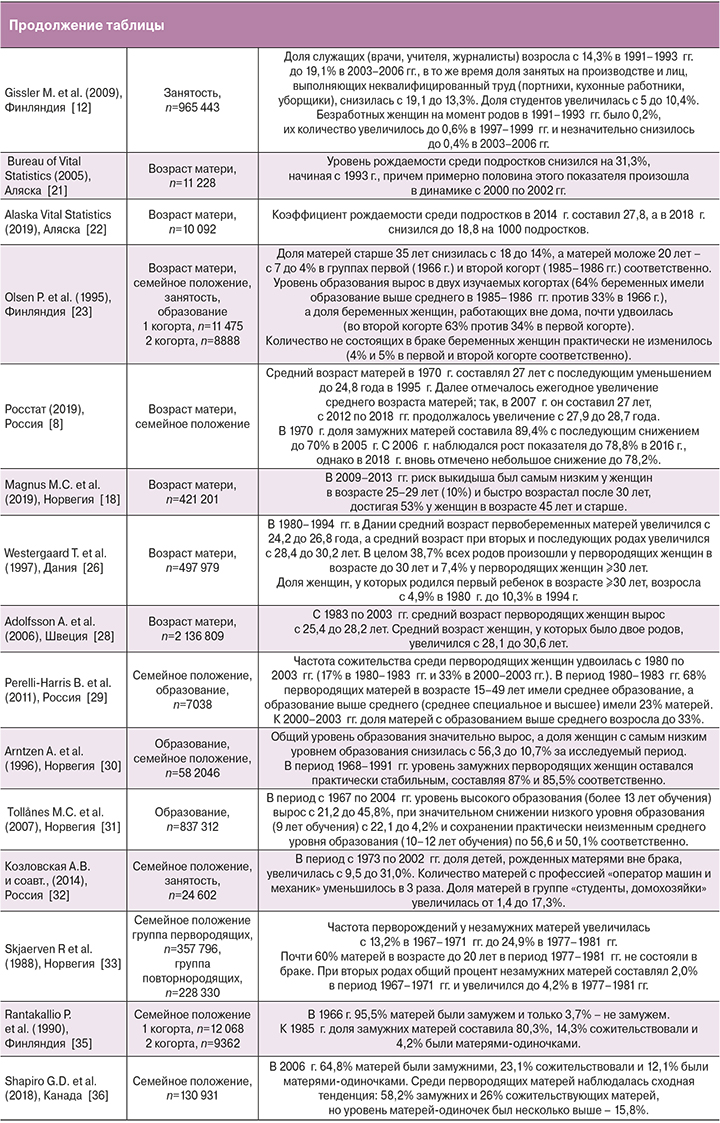

Характеристика исследований, используемых для обзора, представлена в таблице.

Исследование в Сыктывкаре и Воркуте (Республика Коми, РФ), включавшее 69 000 наблюдений, выявило, что возраст большинства матерей в 1980–1999 гг. составлял 20–29 лет. Доли матерей-подростков в Сыктывкаре и Воркуте в 1980–1984 гг. составляли соответственно 8,9 и 9,6%, а в 1995–99 гг. возросли до 15 и 17,3% [17].

Возраст матерей 1339 новорожденных в городе Северодвинске (РФ) в 1999 г. в среднем составлял 24,9 года, доля подростков в исследованной когорте при этом была равной 10,7%, а доля матерей в возрасте 20–24 года – 44%. Большинство матерей (66%) были первородящими [11].

Основанное на данных регионального регистра родов исследование в Архангельской области в 2012–2014 гг. показало, что 4,7% родов произошли у подростков в возрасте 15–19 лет [16].

По данным Росстата, средний возраст матерей в РФ в 1970 г. составлял 27 лет с последующим уменьшением до 24,8 года в 1995 г. Далее отмечалось ежегодное увеличение среднего возраста матерей; так, в 2007 г. он составил 27 лет, с 2012 по 2018 гг. продолжалось увеличение с 27,9 до 28,7 года [7].

В возрастной группе 15–24 года снижение рождаемости в РФ произошло между 1991–1996 и 1996–2001 гг. и продолжилось в период 2001–2006 гг. В группе 25–39 лет повозрастные коэффициенты рождаемости увеличивались в течение последних лет, в то время как рождаемость среди женщин в возрасте 20–24 года имела тенденцию к снижению в течение всего периода исследования. В 2001–2006 гг. максимальный уровень рождаемости наблюдался в группе 20–24 года, а в период 2006–2011 гг. он сместился в возрастную группу 25–29 лет [8], оставаясь таковым и в 2012–2018 гг. [7].

Средний возраст матерей при первых родах живым плодом на Аляске в 1970 г. составил 21,6 года, в 2000 г. – 24,1 года [19]. Коэффициент рождаемости среди подростков снизился на 31,3% в период с 1993 по 2002 гг.; так, еще в 1993 г. данный показатель составлял 60,7 родов, а уже в 2002 г. – 41,7 родов на 1000 подростков [21]. Коэффициент рождаемости среди подростков в 2014 и 2018 гг. уменьшился с 27,8 до 18,8 на 1000 подростков. К 2018 г. средний возраст матерей на Аляске увеличился до 28,6 года [22].

В Финляндии доля матерей старше 35 лет снизилась c 18 до 14%, а матерей моложе 20 лет – с 7 до 4% в период с 1966 г. по 1985 г. [23]. Средний возраст матерей при первых родах в 1970 и 2000 гг. составил в Финляндии соответственно 24,4 и 27,4 года, в Швеции – 25,9 и 27,9 года [19]. Отмечена вариабельность возраста родильниц в изучаемый период времени; так, в 1991–1993 гг. у жительниц Финляндии он составил 29,3 года, в последующем уменьшился [19], но уже в 2003–2006 гг. достиг 30 лет [12]. В 2010 г. возраст первородящих в Финляндии составил 28,2 года, а в 2018 г. – уже 29,3 года при среднем возрасте всех матерей 31 год. Процент матерей старше 35 лет в 1987 г. был 13,3%, а к 2018 г. достиг 23,7%. Доля матерей моложе 20 лет постепенно снижалась с 3,2% в 1987 г. до 2,3% в 2010 г. и в 2018 г. составила уже 1,3% [24].

В Норвегии средний возраст первородящих увеличился за последние десятилетия, составляя в 1970 г. – 23,2 года, в 1980 г. – 24,3, в 2010 и 2019 гг. соответственно 28,1 и 29,8 года. Число родов на 1000 девушек 15–19 лет снизилось на 87,3% (с 18,2 в 1986 г. до 2,3 в 2019 г.) [25].

В 1980–1994 гг. в Дании средний возраст первородящих женщин увеличился с 24,2 до 26,8 года. Средний возраст при вторых и последующих родах увеличился с 28,4 до 30,2 года. В целом 38,7% всех родов произошли у первородящих женщин в возрасте до 30 лет и 7,4% у первородящих женщин 30 лет и более. Доля женщин, у которых родился первый ребенок в возрасте 30 лет и более, возросла с 4,9% в 1980 г. до 10,3% в 1994 г. [26]. В 2000 г. средний возраст первородящих составил 28,1 года, в 2010 и 2019 гг. соответственно 29 и 29,5 года [27].

В Швеции за период с 1983 по 2003 гг. средний возраст первородящих женщин вырос с 25,4 до 28,2 года. Средний возраст женщин, у которых было двое родов, увеличился с 28,1 до 30,6 года за указанный период времени [28].

В Канаде 12,6% женщин, родивших детей в период с 2002 по 2005 гг., были старше 34 лет. В 1992–1995 гг. доля матерей младше 20 лет составляла 10,1% [13]. Интересно, что 30% всех живорождений в 1997 г. приходилось на женщин 30–34 лет, что на 58% больше, чем в 1981 г. Доля матерей старше 35 лет увеличилась на 84% за исследуемый период (с 7,0 до 12,9% соответственно в 1988–1991 и 1998–2000 гг.). В то же время доля родильниц старше 40 лет возросла более чем на 100% [14].

Образование матери

В РФ в 1999 г. 21% матерей имели высшее образование и только 4% – среднее [11]. По данным исследования, проведенного Росстатом в 2010 г., возраст матери при рождении ребенка и уровень ее образования взаимосвязаны; так, пик рождаемости в возрасте 25–29 лет наблюдался у женщин с высшим образованием, в то время как среди женщин с более низким уровнем образования наибольшая рождаемость отмечалась в возрасте 20–24 года. Для женщин старше 30 лет значимых различий в показателях рождаемости по уровню образования практически не наблюдалось. Средний возраст первородящих матерей оказался выше среди женщин с высшим образованием (25,1 года) по сравнению с женщинами с образованием ниже среднего (20,9 года) [8].

По результатам исследования, основанного на данных регионального регистра родов Архангельской области в 2012–2014 гг., доля женщин со средним профессиональным образованием составляла 43,9% [15]. В период 1980–1983 гг. 68% первородящих матерей в возрасте 15–49 лет в России имели среднее образование, а образование выше среднего (среднее специальное и высшее) имели 23% матерей. К 2000–2003 гг. доля матерей с образованием выше среднего возросла до 33%. Кроме того, в течение всего изучаемого периода с 1980 по 2003 гг. самый высокий уровень рождаемости отмечался у женщин в качестве сожительниц или матерей-одиночек с образованием ниже среднего [29].

В Финляндии в 1966 г. матери со средним и ниже образованием составляли 65% исследуемой группы, а уже к 1985–1986 гг. доля матерей с таковым уровнем образования снизилась до 23%, и возросла до 64% доля женщин с образованием выше среднего [23]. В 2008 г. 15% беременных имели лишь начальное образование, 40,1% – среднее и 44,9% – выше среднего [4].

В Норвегии в период с 1968 по 1991 гг. общий уровень образования значительно вырос (обучение более 12 лет получили 26,2% первородящих в период 1989–1991 гг. против 9% в период 1968–1971 гг.), а доля женщин с самым низким уровнем образования снизилась с 56,3 до 10,7% за исследуемый период [30]. В период с 1967 по 2004 гг. уровень высокого образования (более 13 лет обучения) вырос с 21,2% до 45,8% при значительном снижении низкого уровня образования (9 лет обучения) с 22,1 до 4,2% и сохранении практически неизменным среднего уровня образования (10–12 лет обучения) по 56,6 и 50,1% соответственно [31].

В Канаде в период 1992–1995 гг. доля родильниц с незаконченным средним образованием составляла 25,3 против 13,6% в 2002–2005 гг. В динамике за указанный период времени с 48,8 до 69% увеличилась доля матерей с образованием выше среднего [13].

Семейное положение

Доля родильниц в СССР и РФ, имеющих зарегистрированный брак, варьировала. В 1970 г. она составила 89,4% с последующим снижением до 70% к 2005 г. С 2006 г. наблюдался рост показателя до 78,8% в 2016 г., однако в 2018 г. вновь было отмечено снижение до 78,2% [7]. В 1999 г. в РФ 35% матерей были незамужними [11]. Частота сожительства в РФ среди первородящих женщин удвоилась в период с 1980 по 2003 гг. (17% в 1980–1983 гг. и 33% в 2000–2003 гг.) [28]. В Мончегорске (Мурманская область) в период с 1973 по 2002 гг. доля детей, рожденных матерями вне брака, увеличилась с 9,5 до 31% [32].

В Норвегии в период 1968–1991 гг. уровень замужних первородящих женщин оставался практически стабильным, составляя 87–85,5% [30]. Доля незамужних первородящих матерей увеличилась с 13,2% в 1967–1971 гг. до 24,9% в 1977–1981 гг. Почти 60% матерей в возрасте до 20 лет в период 1977–1981 гг. не состояли в браке. При вторых родах доля незамужних матерей составляла 2% в период 1967–1971 гг. и увеличилась до 4,2% в 1977–1981 гг. [33]. В период с 2002 по 2019 гг. у большинства первородящих женщин брак не был официально зарегистрирован; так, в 2002 г. в браке состояли только 35,4% матерей, в сожительстве родились 45,6% детей, остальные 19% – у одиноких матерей. В 2019 г. данные показатели составляли 31,4, 55 и 13,6% соответственно. Интересен тот факт, что при рождении второго ребенка доля замужних и не имеющих регистрации брака первородящих матерей становится примерно одинаковой (43 и 48% соответственно), и лишь при рождении третьих и последующих детей превалирует доля замужних матерей [34]. В период с 2002 по 2019 гг. отмечено снижение доли замужних женщин с 49,3 до 41% и увеличение доли матерей, не имеющих регистрации брака (с 38,5 до 48%) [34].

В Финляндии в 1966 г. 95,5% матерей были замужем. К 1985 г. доля замужних матерей уменьшилась до 80,3%. Женщины, не имеющие регистрации брака, составляли 14,3%, и 4,2% были одинокими [35]. В 1987 г. 80% матерей были замужними, еще у 12% брак не был зарегистрирован. В 2010 г. эти показатели составили 57,8 и 32,5%, в 2018 г. – 54,1 и 33,2% соответственно [24]. Доля одиноких матерей возросла с 6 до 13,2% в 1991–1993 и 2000–2002 гг. соответственно. Вместе с тем в 2003–2006 гг. было отмечено уменьшение доли одиноких матерей до 9,9% [12].

В Канаде в период 1992–1995 гг. доля замужних женщин составляла 73,7% против 56,6% в 2002–2005 гг. [13]. В 2006 г. 64,8% матерей были замужними, у 23,1% брак не был зарегистрирован, и 12,1% были одинокими. Среди первородящих матерей наблюдалась сходная тенденция: 58,2% женщин были замужем, 26% – без регистрации брака, но уровень одиноких матерей был несколько выше – 15,8% [36].

Занятость (наличие или отсутствие работы/учебы)

В исследовании, проведенном в РФ в 1999 г., 33% матерей были безработными и 7% составляли студенты [11]. С 1973 по 2002 гг. в Мончегорске (Мурманская область) доля матерей, имеющих профессию «оператор машин и механик», уменьшилось в 3 раза. В то же время доля матерей-студенток и домохозяек увеличилась с 1,4 до 17,3% [32]. В Архангельской области в 2012–2014 гг. 22% матерей были безработными [15].

В Финляндии в 1985–1986 гг. доля женщин, работающих полный рабочий день вне дома, увеличилась до 63%, тогда как в 1966 г. 60% матерей были домохозяйками [23]. Доля служащих (врачи, учителя, журналисты) возросла с 14,3% в 1991–1993 гг. до 19,1% в 2003–2006 гг., в то же время доля занятых на производстве и лиц, выполняющих неквалифицированный труд (портнихи, кухонные работники, уборщики), снизилась с 19,1 до 13,3%. Доля студентов увеличилась с 5 до 10,4%. Безработных женщин на момент родов в 1991–1993 гг. было 0,2%, их количество увеличилось до 0,6% в 1997–1999 гг. и незначительно снизилось до 0,4% в 2003–2006 гг. [12].

Обсуждение

Изучение социально-демографических факторов и мониторинг их изменений с течением времени очень важны как с позиции практической медицины для индивидуальной оценки риска неблагоприятных исходов беременности, так и с позиции общественного здоровья для определения приоритетов в развитии профилактических программ и оценки потенциального резерва снижения показателя перинатальной и младенческой смертности. Ранее в отечественных и зарубежных исследованиях была продемонстрирована связь изучаемых факторов с повышением риска преждевременных родов, мертворождаемостью, младенческой смертностью.

Проведенный нами систематический обзор продемонстрировал не только межстрановую вариабельность социально-демографических характеристик беременных, но и значимое изменение этих факторов во временном контексте. При этом многие из них взаимосвязаны между собой, и эти взаимосвязи имели общий характер для большинства изучаемых стран и территорий; так, увеличение среднего возраста первородящих матерей привело к увеличению доли женщин с высшим образованием, изменило структуру занятости женщин, а именно возросла доля матерей, выполняющих высококвалифицированный труд. Кроме того, произошло смещение от зарегистрированных брачных отношений в сторону сожительства. В то же время ряд характеристик значительно отличался между странами: так, уровень подростковой беременности в РФ в несколько раз превосходит аналогичные показатели в Северной Америке и Северной Европе.

Принято считать, что социально-демографические характеристики находятся с тесной зависимости с экономическими процессами, происходящими в стране. В этой связи особенный интерес представляют исследования, основанные на популяционных регистрах родов [16, 17, 32], т. к. они позволяют собирать сравнимые данные по схожей методике в течение длительного промежутка времени. Единственным в РФ регистром, охватывающим сравнительно большой период наблюдения (1973–2012 гг.), является Кольский (Мончегорский) регистр родов. На основании его данных можно, например, говорить об увеличении доли детей, рожденных вне официального брака безработными матерями в период социально-экономических преобразований, происходивших в РФ в 1990-е гг. [32].

Проведенный обзор является первым подобным русскоязычным исследованием, выполненным в соответствии с требованиями PRISMA. Возможными ограничениями исследования являются включение только публикаций и данных официальной статистики на русском и английском языках, при этом часть статистической информации в Скандинавских странах представлена на государственном языке, что, возможно делает представленные статистические данные для этих стран неполными. Строгий отбор публикаций для составления обзора позволил, с одной стороны, добиться сравнимости результатов благодаря ограничениям по дизайну и исследуемой популяции, с другой, возможно, привел к исключению русскоязычных публикаций с неуказанной методологией исследования.

Заключение

За последние десятилетия выявлены значительные изменения в «портрете» беременной женщины, а именно: увеличение среднего возраста матерей при первых родах, снижение коэффициента подростковой рождаемости, уменьшение доли матерей, живущих в зарегистрированном браке, и увеличение доли сожительства, увеличение доли матерей, имеющих образование выше среднего и высшее и, следовательно, задействованных в высококвалифицированном труде.