Выпадение женских половых органов (ВЖПО) широко распространено среди женщин пожилого возраста во всем мире [1–3]. По данным Barber M.D., Maher C. [1], пик выявляемости этой патологии доходит до 50% в возрасте 60–69 лет. В Пакистане 10,3% сельских женщин имели тяжелые формы пролапса тазовых органов [2]. У женщин с четырьмя и более детьми была самая высокая доля пролапса тазовых органов (75%). Распространенность ВЖПО, по данным корейских исследователей, составляла 71±1 на 100 000 населения во всех возрастных группах и 180±4 на 100 000 женщин старше 50 лет [3]. Выраженные различия популяций по распространенности ВЖПО обусловлены в первую очередь методологией их выявления. В Баку при комплексном обследовании женщин в возрасте 45–74 лет диагноз ВЖПО был установлен в 59,9% случаев [4]. Наиболее часто выявлялись выпадения матки и влагалища (41,3%); цистоцеле, энтероцеле, ректоцеле и другие формы пролапса наблюдались значительно реже. В Пакистане обследованы более молодые женщины (15 лет и старше), частота выявления ВЖПО в зависимости от возраста колебалась в интервале 1,3–18,0% [1]. Данные о структуре ВЖПО по степени тяжести в работах этих авторов [1, 4] отличаются: 20,7 и 0,7% – IV стадия, 17,1 и 8,5% – III стадия. В настоящее время опубликовано много работ по разработке новых методов лечения ВЖПО, постоянно совершенствуются методы хирургического лечения [5, 6]. Имеются сообщения о факторах риска [7–10]. Считается, что у многорожавших женщин на фоне дисплазии соединительной ткани многократно увеличивается вероятность развития ВЖПО [11]. Роль акушерских травм в анамнезе женщин в формировании риска ВЖПО зависит как от вида, так и от тяжести травм, что требует ее углубленного изучения.

Цель исследования: изучение частоты ВЖПО у женщин с акушерскими травмами различной степени тяжести в зависимости от ассоциации с другими факторами риска пролапса.

Материалы и методы

Данное сообщение является продолжением нашего исследования, опубликованного ранее [4]. Комплексным гинекологическим обследованием были охвачены 710 женщин. Выборка формировалась механическим отбором путем включения каждой 25-й женщины, проживающей на территории обслуживания женской консультации 7-го родильного дома города Баку. Для опроса женщин были применены опросники PFIQ-7 и PFDI-20 [11]. Сведения об акушерских травмах были получены путем изучения первичных учетных документов родовспомогательных учреждений. При определении степени ВЖПО, выявленных при обследовании женщин, использовались стандартные критерии системы POP-Q [9]: Aa и Ba – дистальная и проксимальная части передней стенки влагалища; Ap и Bp – дистальная и проксимальная части задней стенки влагалища; С – шейка матки; D – задний свод влагалища; gh – генитальная щель; pb – сухожильный центр промежности; tvl – общая длина влагалища.

Стадия 0: нет пролапса. Точки Аа, Ар, Ва, Вр – все 3 см. А точки С и D имеют значение в пределах от tvl до (tvl-2 см) со знаком «минус».

I стадия ВЖПО: наиболее выпадающая часть пролапса не доходит до гимена на 1 см (значение >-1 см).

II стадия ВЖПО: наиболее дистальная часть пролапса ≤1 см проксимальнее или дистальнее гимена (значение ≥-1 см, но ≤+1 см).

III стадия ВЖПО: наиболее выпадающая точка >1 см дистальнее гименальной плоскости, но не более чем tvl-2 см (значение ≥ -1 см, но ≤+1 см).

IV стадия ВЖПО: полное выпадение. Наиболее дистальная часть пролапса выступает более чем на tvl-2 см.

Сведения о хронических заболеваниях за последние 3 года, о течении и об исходе родов, а также о способах родоразрешения и о хирургических вмешательствах на органах малого таза взяты из амбулаторных карт и историй родов.

Статистический анализ

Целью анализа было оценить статистическую значимость распространенности ВЖПО среди женщин, получивших акушерские травмы разной тяжести на фоне других факторов риска пролапса.

Выборочная совокупность распределялась по группам по наличию пролапса (285 женщин не имели, а 425 женщин имели пролапс разной степени), по возрасту (45–49 лет; 50–54 года; 55–59 лет; 60–64 года; 65–69 лет; 70–74 года), количеству беременностей и родов в анамнезе, массе тела и индексу массы тела, занятости, образовательному уровню и выраженности коморбидности. Каждая из этих групп распределялась на подгруппы по способам родоразрешения и характеру акушерских травм с выделением 6 подгрупп. Первая подгруппа включала женщин, не рожавших и рожавших без акушерских травм (n=230). Вторая подгруппа состояла из женщин, рожавших с применением акушерских щипцов или вакуум-экстрактора (n=81). Женщины, имеющие в анамнезе разрывы промежности I, II и более высокой степени, а также перинеотомию или эпизиотомию, вошли в состав 3–6-й подгрупп (n=123, n=98, n=53 и n=125 соответственно). В этих подгруппах определялась доля женщин с ВЖПО в расчете на 100 пациенток.

Доверительный интервал (ДИ) для доли определялся по формуле Уилсона [12] с использованием онлайн-калькулятора.

Статистическая значимость межгрупповых различий по числу женщин с ВЖПО оценивались критерием χ2. Величина уровня значимости (р) 0,05 была принята за критическую при интерпретации результатов статистического анализа. Статистическая обработка проводилась методом анализа качественных признаков с использованием стандартного пакета анализа данных программы Excel-2010.

Результаты

Распределение женщин с разными медико-демографическими характеристиками по вариантам акушерских травм в анамнезе приведено в таблице 1. Существенная доля женщин (32,4%) не имели в анамнезе акушерских травм. В зависимости от медико-демографической характеристики женщин доля таких лиц колеблется в интервале от 14,3% (группа женщин с ВЖПО) до 59,3% (группа женщин без ВЖПО). Тяжелые акушерские травмы (III и более высокая степень) были в анамнезе у 7,5% женщин, и этот показатель колебался в узком интервале (5,8–12,5%) в зависимости от медико-демографической характеристики женщин.

Частота ВЖПО составляет 59,9% среди всех обследованных: наименьшей была в группе с отсутствием акушерских травм в анамнезе (26,5%), при акушерских травмах разной степени колебалась в интервале 67,2–100%.

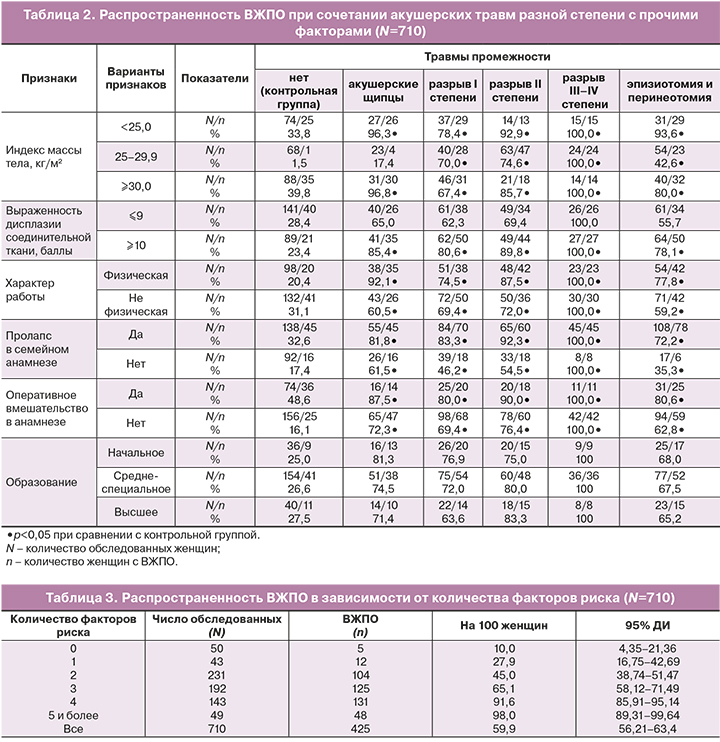

Данные о распространенности ВЖПО в группах женщин с разными медико-демографическими характеристиками в сочетании с разными вариантами акушерских травм показаны в таблице 2.

У всех женщин с разрывом промежности III–IV степени наблюдалось ВЖПО. У женщин без акушерских травм в анамнезе частота ВЖПО в зависимости от медико-демографической характеристики колебалась в интервале от 1,5% (группа с индексом массы тела 25–29,9 кг/м²) до 48,6% (группа женщин с наличием в анамнезе оперативного вмешательства). Очевидно, что группы с индексом массы тела 25–29,9 кг/м², которые в анамнезе не имели акушерских травм, имели минимальный риск ВЖПО. В группах женщин с разным уровнем образования риска развития ВЖПО были сходными (p>0,05)

Распределение женщин по факторам риска показало, что только небольшая доля из них не имели в анамнезе факторов риска ВЖПО (50/710; 7%). Наибольшее число женщин имели в анамнезе 2 и 3 фактора риска (32,5 и 27,0% соответственно). Частота ВЖПО в зависимости от количества факторов риска приведена в таблице 3. Из этих данных очевидно, что частота ВЖПО пропорционально увеличивается с возрастанием количества факторов риска.

Обсуждение

По данным литературы, распространенность ВЖПО колеблется в широких пределах и изменяется в зависимости от многих факторов (врожденная дисплазия соединительной ткани, возрастные изменения в женском организме, отягощенный акушерский анамнез, частые роды, ожирение, тяжелая физическая работа и прочие) [1–5]. Акушерские травмы разной категории (роды с применением акушерских щипцов или вакуум-экстрактора, наличие в анамнезе разрывов промежности первой, второй и более высокой степеней, а также иссечение промежности) у женщин без отмеченных факторов ассоциируются с повышением риска распространенности ВЖПО. Сочетание отмеченных факторов с акушерскими травмами в анамнезе еще больше увеличивает риск развития ВЖПО. При отсутствии в анамнезе женщин изученных нами факторов риска ВЖПО выявляется в 10,0% случаев. Наличие в анамнезе одного и более факторов риска ассоциируется с пропорциональным увеличением частоты распространенности ВЖПО от 27,8 до 98,0%. Обращает на себя внимание феномен сочетанности факторов риска ВЖПО: только небольшая доля женщин не имеют в анамнезе факторов риска (50/710; 7%). Наибольшее число женщин имеют в анамнезе 2 и 3 фактора риска (32,5 и 27,0% соответственно). Классификация женщин по сочетанности факторов риска ВЖПО может быть использована для дифференцированного наблюдения женщин с целью раннего выявления этих факторов.

Выводы

1. Частота развития пролапса гениталий в популяции составляет 59,9%; при этом развитие патологии варьирует в зависимости от отсутствия (26,5%) и наличия (67,2–100%) акушерских травм в анамнезе и коррелирует со степенью их тяжести.

2. Сочетание факторов риска играет большую роль в развитии ВЖПО, чем какой-либо из факторов в отдельности. Рост абсолютного количества факторов риска пропорционально увеличивает риск развития патологии.