Эндометриоз – распространенное гормонозависимое гинекологическое заболевание женщин, характеризующееся ростом подобной эндометрию ткани вне полости матки, диагностируется у 7–10% женщин. Болезненные менструации, дисменорея, диспареуния, боли внизу живота, не связанные с менструацией, часто снижают качество жизни. Кроме того, 35–50% женщин с эндометриозом страдают бесплодием. Патогенез эндометриоза до настоящего времени остается загадочным и полностью не объясняется ни одной из предложенных гипотез. На основании имеющихся в литературе данных можно предположить, что к развитию эндометриоза приводит комплекс патологических изменений, вызываемых генетическими, гормональными, иммунологическими и другими факторами [1–5].

Предполагается, что иммунные факторы могут изменять восприимчивость женского организма, создавая условия для развития эндометриоза. С нарушением регуляции механизма клиренса иммунной системой ткани эндометрия, заброшенной в брюшную полость, связывают предрасположенность к имплантации и росту клеток эндометрия в несвойственном для него микроокружении. Аномальная иммунная реакция на эндометриальные клетки облегчает выживание внематочных эндометриальных тканей и образование эндометриоидных поражений. При этом цитокины и факторы роста играют фундаментальную роль в стимулировании роста и дифференцировки эктопического эндометрия [6, 7].

Увеличивается количество данных, позволяющих предполагать, что развитие эндометриоза связано с воспалительным состоянием органов малого таза, в связи с чем клетки эндометрия подвергаются воздействию повышенных уровней медиаторов воспаления, таких как цитокины, простагландины и факторы роста [8–10].

Цитокины – белковые или полипептидные факторы, которые обеспечивают межклеточные взаимодействия и иммунорегуляцию. К цитокинам относятся интерфероны (IFN), интерлейкины (IL), фактор некроза опухоли (TNF), колониестимулирующие факторы, факторы роста, нейропоэтины, хемокины. Дисрегуляция цитокинов является важным аспектом патогенеза эндометриоза. Дифференциальная экспрессия цитокинов и факторов роста создает микросреду, которая стимулирует имплантацию эндометриальных клеток или защищает их от иммунного клиренса. Значительное увеличение концентрации провоспалительных (IL-6 и IL-1β), а также хемотаксических цитокинов (g-КСФ, CXCL12, CXCL1 и CX3CL1) и ангиогенных факторов (сосудисто-эндотелиальный фактор (VEGF) и IL-8) наблюдалось при стимуляции клеток эндометрия in vitro. Показана важная роль IL-17А в стимулировании ангиогенеза и продукции провоспалительных цитокинов в перитонеальной полости, создающих соответствующее микроокружение и поддерживающих развитие эндометриоидных очагов [9]. В перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом и бесплодием наблюдалось увеличение уровней IL-6, которые положительно коррелировали с размером и числом эндометриоидных поражений [11].

Однако роль иммунологических факторов в патогенезе эндометриоза все еще не до конца выяснена; поэтому многие исследователи пытаются ответить на вопрос о том, какие факторы, врожденные или приобретенные, влияют на предрасположенность и способствуют или препятствуют выживанию, имплантации и пролиферации эндометриальных клеток в брюшной полости, а также могут служить диагностическими или прогностическими маркерами либо мишенями для фармакологического воздействия. Для более полного понимания патогенеза эндометриоза представляется важным изучение роли ангиогенных, нейрогенных факторов, цитокинов, хемокинов, различных ростовых факторов в формировании и прогрессировании эндометриоидных очагов.

Цель нашего исследования – оценка содержания растворимых иммунорегуляторных молекул в периферической крови и перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом разной степени распространения.

Материалы и методы

В исследование были включены 40 пациенток с наружным генитальным эндометриозом, наблюдавшихся и оперированных в отделении оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ. Диагноз эндометриоза был установлен на основании интраоперационного обследования и подтвержден обзорным гистологическим исследованием удаленных очагов эндометриоза. Женщины с эндометриозом разделены на 2 группы в соответствии со степенью распространения поражения: I–II степени (ЭМ-1, n=12) и III–IV степени (ЭМ-2, n=28). Контрольную группу составили 15 женщин (6 женщин, оперированных лапароскопическим доступом, что подтвердило отсутствие эндометриоидных поражений и миомы, и 9 практически здоровых фертильных женщин).

Критерии включения в группы исследования: возраст пациенток 18–45 лет; подтвержденный диагноз «наружный генитальный эндометриоз»; подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: злокачественные новообразования; острые воспалительные заболевания органов малого таза; тяжелая сопутствующая экстрагенитальная патология.

Кровь для анализа у женщин с эндометриозом забирали натощак из локтевой вены на 13–24-й день цикла перед оперативным вмешательством; перитонеальную жидкость собирали после лапароскопического вхождения в брюшную полость; в контрольной группе кровь и перитонеальную жидкость забирали на 15–23-й день цикла. Плазму крови и перитонеальную жидкость замораживали при -20°С, хранили до проведения исследования при -80°С.

После размораживания определяли содержание различных растворимых аналитов (IL-1β, IL-1ra (антагонист рецептора интерлейкина-1), IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17A, IFN-g, TNFα, MCP-1 (моноцитарный хемотаксический протеин-1), MIP-1α (макрофагальный белок воспаления), MIP-1β, IP-10, CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор), GM-CSF (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор), PDGF-bb (тромбоцитарный фактор роста), RANTES (хемокин, регулирующий активацию, экспрессируемый и секретируемый нормальными Т-клетками), Eotaxin, VEGF, FGF basic (фактор роста фибробластов)) мультиплексным методом с использованием стандартной 27-плексной тест-системы Bio-Plex Pro Human Cytokine 27-plex Assay (Bio-Rad, США) на проточном лазерном иммуноанализаторе Bio-Plex 200 (Bio-Rad, США) и последующей обработкой полученных результатов с использованием приложения Bio-Plex Manager 6.0 Properties (Bio-Rad, США).

Статистический анализ

Статистический анализ полученных данных выполняли с помощью пакетов прикладных программ Microsoft Office Excel 2010 и MedCalcÒ (версия 16.8). Нормальность распределения значений в выборках проверяли с помощью W-теста Шапиро–Уилка, теста Колмогорова–Смирнова. Значимость различий между сравниваемыми группами оценивали методом Краскела–Уоллиса, для выявления взаимосвязи между переменными рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена. Различия считали статистически значимыми при p≤0,05. Диагностическое значение цитокинов определяли с помощью ROC-анализа (Receiver Operating Characteristics).

Результаты

При исследовании белкового профиля растворимых молекул в периферической крови и перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом разной степени распространения были получены результаты, представленные в таблицах 1 и 2.

Как можно видеть, по содержанию в периферической крови определяемых растворимых белков обе группы женщин не различались ни между собой, ни с контрольной группой.

В перитонеальной жидкости среди цитокинов значимо увеличено содержание IL-6 (р1-К=0,02, р2-К=0,02), IL-8 (р1-К=0,01, р2-К=0,01), IL-10 (р1-К=0,01, р2-К=0,01) и проявилась яркая тенденция к увеличению уровней хемокинов МСР-1 (р1-К=0,063, р2-К=0,063) и МIР-1β (р1-К=0,056, р2-К=0,056) в обеих группах женщин с эндометриозом по отношению к содержанию в группе контроля.

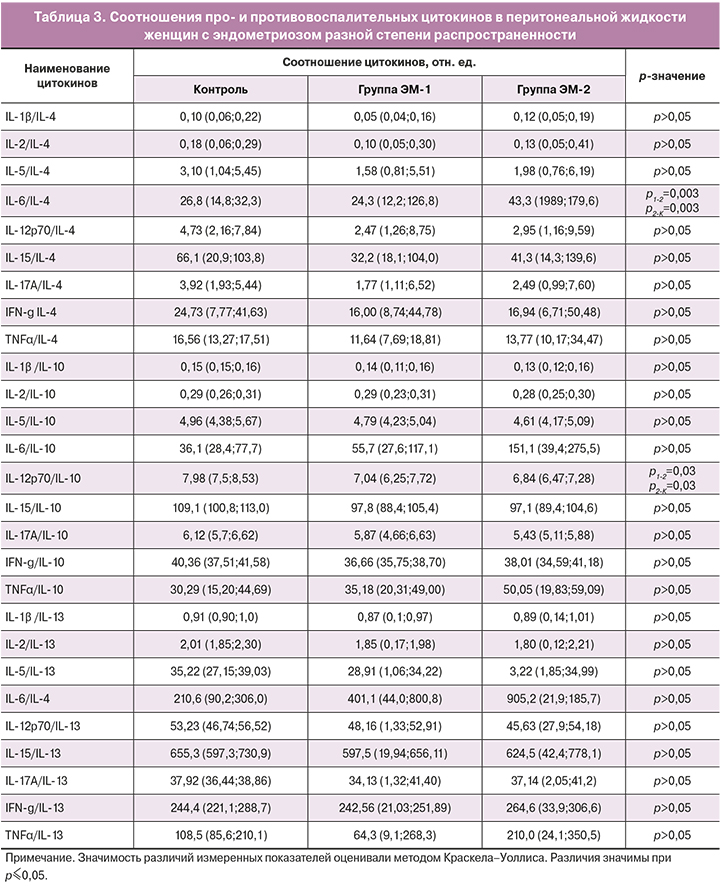

Проведена оценка соотношений про- и противовоспалительных цитокинов в периферической крови и перитонеальной жидкости. В периферической крови женщин обследуемых групп значимых различий в соотношениях провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-5, IL-6, IL-12р70, IL-15, IL-17, IFN-γ, TNF-α) и противовоспалительных (IL-4, IL-10 или IL-13) не выявлено. Результаты оценки соотношений исследованных иммунорегуляторных молекул в перитонеальной жидкости представлены в таблице 3.

В перитонеальной жидкости обследуемых женщин значимые различия с контрольной группой обнаружены только в группе ЭМ-2 в соотношении провоспалительного цитокина IL-6 и противовоспалительного IL-4 (р2-К=0,003) и провоспалительного IL-12р70 и противовоспалительного IL-10 (р2-К=0,03). Также выявлено значимое различие указанных соотношений между обеими группами женщин с эндометриозом IL-6/IL-4 (р1-2=0,003) и провоспалительного IL-12р70/IL-10 (р1-2=0,03) (табл. 3).

Для понимания роли цитокинов в возможных механизмах патогенеза эндометриоза, связанных с развитием воспалительных реакций, проведена оценка диагностической значимости выявления в перитонеальной жидкости тех иммунорегуляторных молекул, которые значимо различались между группами с эндометриозом разной степени распространенности (ЭМ-1 и ЭМ-2). Результаты представлены на рисункe.

По данным ROC-анализа, уровень провоспалительного цитокина IL-6 в перитонеальной жидкости имел высокую диагностическую значимость для эндометриоза, при этом значения AUC, составлявшие 0,657 (р=0,279) для группы ЭМ-1 и 0,823 (р=0,0003) для группы ЭМ-2, были более высокими для женщин с III и IV стадией заболевания. Высокая диагностическая значимость определена и для противовоспалительного цитокина IL-10. Определение концентрации IL-10 в перитонеальной жидкости также характеризовалось высоким диагностическим значением, AUC для групп ЭМ-1 и ЭМ-2 составляли 0,805 (р=0,0125) и 0,758 (р=0,0245), соответственно.

Высокую диагностическую значимость для эндометриоза у женщин с I–II стадией имеет определение хемокинов MIP-1b (AUC 0,903, р<0,0001) и MCP-1 (AUC 0,886, р<0,0001). Диагностическая значимость определения IL-8 высока для эндометриоза всех степеней распространения.

Обращает на себя внимание высокая прогностическая значимость положительного результата (подтверждение клинического диагноза) определения в перитонеальной жидкости практически всех представленных на рисунке иммунорегуляторных молекул для обеих групп обследованных женщин; и только для содержания IL-8 выявлена высокая прогностическая значимость, как положительного, так и отрицательного результата, что не удивительно из-за его плейотропных свойств и связанной с этим неспецифичности проявления при активации любыми патогенами.

Таким образом, построенные ROC-кривые, кроме демонстрации высокой диагностической значимости, свидетельствуют о возможности по уровню концентрации IL-6, IL-8, MIP-1b и МСР-1 в перитонеальной жидкости дифференцировать женщин в зависимости от степени распространения эндометриоза. Диагностическая значимость увеличения уровней МСР-1 и МIР-1β в перитонеальной жидкости женщин выше для I–II степени, а уровней IL-6 и IL-8 - для III–IV степени эндометриоза.

С целью оценить возможность использования определения уровней цитокинов в периферической крови женщин с эндометриозом для понимания степени распространенности эндометриоза и, следовательно, для прогноза течения заболевания, а возможно, в дальнейшем и лечения, нами предпринята попытка (поскольку в периферической крови разницы между исследуемыми группами не обнаружено) выявить связь между составом цитокинов в системном кровотоке и на локальном уровне (в брюшной полости). Для этого была проведена оценка корреляций между содержанием измеренных иммунорегуляторных молекул в периферической крови и в перитонеальной жидкости. В результате проведенного анализа были выявлены корреляции только у пациентов группы ЭМ-1 и касались прямых зависимостей в содержании IFN-γ (к=0,6991; р<0,001), IL-5 (к=0,9814; р<0,001), IL-9 (к=0,6609; р=0,001), FGF (к=0,6592; р=0,001), IL-8 (к=0,4025; р=0,07), обратной – в содержании IL-1ra (к=-0,3829, р=0,09). У пациентов группы ЭМ-2 корреляций исследуемых цитокинов не выявлено.

Обсуждение

Оценка белкового профиля растворимых молекул в периферической крови женщин с эндометриозом не выявила значимых различий между группами с разной степенью распространения эндометриоидных поражений и при сравнении с контрольной группой. По-видимому, отсутствуют выраженные нарушения в иммунной регуляции на системном уровне, о которых можно было бы судить по содержанию иммунорегуляторных факторов в кровотоке. Предполагается, что сывороточные концентрации медиаторов межклеточного общения отражают системную иммунную активность, связанную с основным состоянием, тогда как их уровни в перитонеальной жидкости в большей степени связаны с локальными процессами [12].

В перитонеальной жидкости обеих групп женщин с эндометриозом наблюдалось увеличение уровня хемокинов IL-8, МСР-1 и МСР-1β по отношению к содержанию в контроле. Хемокины активно влияют на развитие эндометриоза. IL-8 является хемоаттрактантом для нейтрофилов из периферической крови, активирует ангиогенез и воспаление, влияет на процессы клеточного роста. Действие МСР-1 направлено на привлечение и последующую активацию моноцитов/макрофагов. Секреция его иммунными и другими клетками организма усиливается при влиянии провоспалительных цитокинов. Поскольку хемокины обеспечивают миграцию иммунных клеток, по-видимому, повышенная миграция их имеет место в течение всего процесса развития эндометриоза. Сходные данные опубликованы G.M. Borrelli et al. [13] о значительно более высоких концентрациях трех хемокинов (IL-8, MCP-1, MIP-3β) в перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом независимо от стадии заболевания. Однако результаты наших исследований, согласно данным ROC-анализа, показали высокую диагностическую значимость определения концентрации MCP-1 и MIP-1β в перитонеальной жидкости женщин для эндометриоза I–II степени, а IL-8 – для III–IV степени.

В перитонеальной жидкости наблюдалось значимое увеличение содержания провоспалительного IL-6 и противовоспалительного IL-10 цитокинов в обеих группах женщин с эндометриозом, по сравнению с контролем. Наши данные согласуются с результатами других исследователей, которые также нашли увеличение содержания IL-6 у женщин с эндометриозом [14, 15]. Показано, что увеличенные уровни IL-6 в перитонеальной жидкости негативно коррелировали с цитолитической активностью NK-клеток [16]. Измененная локальная продукция иммунными клетками брюшной полости IL-6, являющегося ключевой провоспалительной молекулой, может играть важную роль в патогенезе эндометриоза, способствуя появлению и развитию эндометриоидных поражений.

Иммунорегуляторным цитокином противоположной направленности является IL-10, синтезируемый в основном Th2- и T-регуляторными клетками. Про- и противовоспалительные цитокины представляют собой два противоположных, но взаимодополняющих типа иммунологического ответа. Провоспалительные цитокины направляют иммунный ответ по Th1-типу, который характеризуется активацией клеточного иммунитета, выраженным цитотоксическим действием субпопуляций естественных и Т-киллерных клеток. Напротив, противовоспалительные цитокины активируют гуморальный Th2-иммунный ответ. Функциональная связь этих цитокинов обусловлена взаимным влиянием, влиянием на клетки иммунной системы, а также многофакторной регуляцией, с чем может быть связана корреляция их концентраций друг с другом [17, 18]. Эти цитокины, способствуя выживанию, росту, инвазии, дифференцировке, ангиогенезу эндометриоидных поражений и избеганию ими иммунного надзора, играют незаменимую роль в прогрессировании эндометриоза.

Известно, что первичная активация воспалительного процесса характеризуется усилением продукции провоспалительных цитокинов, а затем воспалительная реакция подавляется за счет активации иммуносупрессивных механизмов и высвобождения противовоспалительных цитокинов. При хронизации процесса эти цитокины существуют в микроокружении рядом друг с другом, конкурируя между собой. Выявленное нами одновременно повышенное содержание IL-6 и IL-10, по-видимому, свидетельствует о хроническом воспалительном процессе в брюшной полости. О выраженном существенном нарушении иммунных реакций на определенном этапе развития эндометриоза могут свидетельствовать обнаруженные нами изменения в соотношении провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-12р70 и противовоспалительных IL-4 и IL-10 в группе женщин с более распространенным эндометриозом. При хроническом воспалении, являющемся результатом синтеза провоспалительных и иммуносупрессивных цитокинов и их взаимодействия с иммунными клетками, наблюдаются обострения. Взаимодействие между цитокинами, ответственными за обострение воспалительных процессов, вызывает возникновение гиперемии, боли, повреждение тканей, образование спаек [19]. Предполагается, что увеличение содержания провоспалительных цитокинов может повышать чувствительность периферических нервных окончаний в очагах эндометриоза.

Проведенный нами анализ корреляций между содержанием цитокинов в периферической крови и перитонеальной жидкости обследованных женщин с эндометриозом выявил наличие только в группе женщин с эндометриозом I–II степени распространенности прямой связи между уровнем провоспалительных INF-γ, IL-5, факторов роста FGF, IL-9 и хемокина IL-8 и обратной – в уровне IL-1ra, что свидетельствует об активации воспалительного процесса в этой группе женщин, прежде всего, с привлечением факторов врожденного иммунитета (IL-8), и его распространению, на что указывают корреляции FGF и IL-9. Следует отметить, что, с одной стороны, IL-9 является стимулятором пролиферативной активности клеток и поэтому способствует формированию очагов эндометриоза, с другой стороны, препятствует апоптозу и, следовательно, дальнейшей хронизации процесса, которая наблюдается в группе женщин с эндометриозом III–IV степени распространенности. FGF – это совокупность белков, стимулирующих образование эндотелиальных клеток и организацию их в трубчатую структуру, чем определяется их роль в усилении роста кровеносных сосудов, что необходимо для формирования эктопических эндометриоидных очагов.

Заключение

Проведенные нами исследования подтверждают значимую роль цитокинов в развитии воспалительных реакций, лежащих в основе формирования очагов эндометриоза. На ранних этапах эндометриоза преобладают процессы пролиферативные и ангиогенные, на поздних – усиление и хронизация воспалительного процесса.

Изучение баланса про- и противовоспалительных цитокинов выявило в перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом повышенные концентрации как IL-6 (Th1-типа), так и IL-10 (Th2-типа), а также в группе женщин с более распространенными стадиями эндометриоза – значимые изменения в соотношении между провоспалительным IL-6 и противовоспалительным IL-4 и провоспалительным IL-12р70 и противовоспалительным IL-10. Увеличение уровней хемокинов IL-8, МСР-1 и МIР-1β, активирующих воспаление и влияющих на клеточный рост, отмечено на всех стадиях развития эндометриоза. Показана высокая диагностическая значимость определения концентрации MCP-1 и MIP-1β в перитонеальной жидкости женщин для эндометриоза I–II степени, а IL-6 и IL-8 – для эндометриоза III–IV степени.