Объективная оценка состояния новорожденного в родильном зале имеет определяющее значение как для выбора тактики и объема неотложной помощи, так и для прогноза осложнений неонатальной адаптации. У новорожденных, перенесших интранатальную гипоксию, наряду с клинической оценкой по шкале Апгар, наиболее частым дополнительным методом оценки является анализ кислотно-основного состояния (КОС) крови артерии пуповины [1–3].

По данным разных авторов, в первые минуты после рождения средние значения рН артериальной крови у здоровых новорожденных составляют 7,18–7,38. Нормальный уровень рН пуповинной крови исключает наличие причинно-следственной связи между течением родов и последующим развитием гипоксического повреждения головного мозга. Консенсусом Международной рабочей группы по церебральному параличу в 1999 г. были определены критерии метаболического ацидоза по результатам исследования артериальной пуповинной крови сразу после рождения ребенка, которые являются значимыми для развития в последующем неврологической патологии. Эти критерии в настоящее время приняты в практику большинством национальных медицинских сообществ: pH<7,00 и дефицит оснований (ВЕ) ≥12 ммоль/л [4–6]. В то же время в некоторых работах нижней границей рН для диагностики метаболического ацидоза считают уровень 7,05 [7–11].

На показатели КОС крови плода оказывает влияние ряд факторов, таких как повышение уровня катехоламинов, назначение глюкокортикоидов и бета-миметиков перед родами, гипервентиляция у матери во время родов, продолжительность родов и особенности их течения [6, 12–16]. Вместе с тем остается неясным, влияет ли на КОС крови плода способ родоразрешения. Решение этого вопроса представляет научный и практический интерес.

Цель исследования – провести сравнительный анализ данных КОС пуповинной крови у здоровых новорожденных в зависимости от способа родоразрешения.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, являющегося клинической базой кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии и кафедры неонатологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России. Проспективное обсервационное исследование было выполнено с использованием образцов крови артерии пуповины 280 новорожденных. Критерии включения в исследование: одноплодная беременность доношенного срока, оценка по шкале Апгар на 5-й минуте не ниже 8 баллов, отсутствие клинических или лабораторных признаков страдания плода в родах и осложнений в раннем неонатальном периоде. Критерии невключения в исследование: недоношенная и переношенная беременность (менее 37 и более 41 недели), пороки развития плода, тяжелая соматическая патология роженицы и/или возникновение осложнений во время беременности и родов (хроническая артериальная гипертензия с медикаментозной коррекцией, острые инфекционные заболевания, почечная и печеночная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелая преэклампсия (ПЭ), преждевременная отслойка плаценты), а также сомнительный или патологический тип кардиотокограммы (КТГ) до или во время родов.

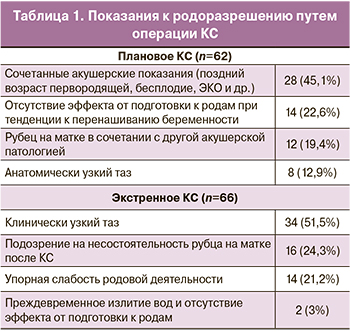

Все новорожденные были разделены на три группы в зависимости от способа родоразрешения: самопроизвольные роды через естественные родовые пути – 152 (роды, 54,3%) наблюдения, роды путем операции кесарева сечения (КС) – 128 (45,7%) наблюдений. Из 128 женщин, родоразрешенных оперативным путем, 62 (22,1%) наблюдения – плановое КС до начала родовой деятельности (КС план.), 66 (23,6%) наблюдений – КС в родах по показаниям, не связанным с нарушением состояния плода, при нормальном типе КТГ (КС экстр.) (табл. 1).

Все новорожденные были разделены на три группы в зависимости от способа родоразрешения: самопроизвольные роды через естественные родовые пути – 152 (роды, 54,3%) наблюдения, роды путем операции кесарева сечения (КС) – 128 (45,7%) наблюдений. Из 128 женщин, родоразрешенных оперативным путем, 62 (22,1%) наблюдения – плановое КС до начала родовой деятельности (КС план.), 66 (23,6%) наблюдений – КС в родах по показаниям, не связанным с нарушением состояния плода, при нормальном типе КТГ (КС экстр.) (табл. 1).

Все операции КС были проведены с использованием единой хирургической техники путем поперечной надлобковой лапаротомии, поперечным разрезом в нижнем сегменте матки. Обезболивание осуществляли нейроаксиальным методом (путем спинальной, эпидуральной или комбинированной спинально-эпидуральной анестезии).

Всем женщинам проводили клиническую и лабораторно-инструментальную оценку течения беременности, родов и состояния плода, включая сонографическое исследование и КТГ.

Образцы крови забирали рутинно сразу после рождения ребенка. На пуповину накладывали три зажима. Между 1-м и 2-м зажимами пуповину пересекали. Между 2-м и 3-м зажимами производили забор крови из артерии пуповины. Определение уровней pH, BE, лактата (lac), парциального давления кислорода (pO2) и углекислого газа (pCO2) проводили с использованием газового анализатора ABL800 FLEX (Radiometer Medical ApS, Дания) не позднее 10 мин после забора биоматериала [17].

Для статистического анализа и построения графиков использовали пакет статистических программ GraphPad Prism (GraphPad Software, США) с применением t-теста для сравнения параметрических количественных данных в двух независимых группах по одному признаку, критерия Манна–Уитни для непараметрических количественных данных в двух независимых группах по одному признаку. Параметрические количественные данные представлены как среднее значение и стандартное отклонение, непараметрические количественные данные – как медиана и интерквартильный размах, качественные – как абсолютное значение и процент. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты

Средний возраст пациенток, вошедших в исследование, составил 31,1 (5,3) года, индекс массы тела (ИМТ) – 25,3 (6,1) кг/м2. Первородящими были 82,9% пациенток, повторнородящими – 17,1%. Ни в одном наблюдении у пациенток не было отмечено тяжелой соматической патологии или осложненного течения данной беременности. Во всех наблюдениях результаты КТГ-исследования соответствовали нормальному типу КТГ-кривой по классификации FIGO-2015 [18]. Все пациентки были родоразрешены в доношенном сроке. Срок беременности на момент родоразрешения не различался в группах сравнения и составил 281,5 (6,8) дня (40 недель 1 день) в группе самопроизвольных родов, 276,4 (4,5) дня (39 недель 2 дня) в группе планового КС и 281,1 (6,6) дня (40 недель 2 дня) в группе экстренного КС (р=0,47).

Масса тела новорожденных варьировала от 2540 до 4330 г и составила в среднем 3298 (350) г, длина тела – от 46 до 56 см, в среднем – 51,4 (2,0) см. Во всех группах новорожденные были оценены по Апгар от 7 до 9 баллов. Средние оценки на 1-й и 5-й минуте не различались между группами и составила 8 (8–9) и 9 (9–9) баллов соответственно (р=0,43).

При влагалищном родоразрешении продолжительность 1-го периода родов составила 406,9 (143,2) минуты, 2-го периода – 71,5 (35,3) минуты. Эпидуральная аналгезия в родах проведена в 82 (53,9%) наблюдениях. Родостимуляция окситоцином потребовалась в 15 (9,8%) наблюдениях.

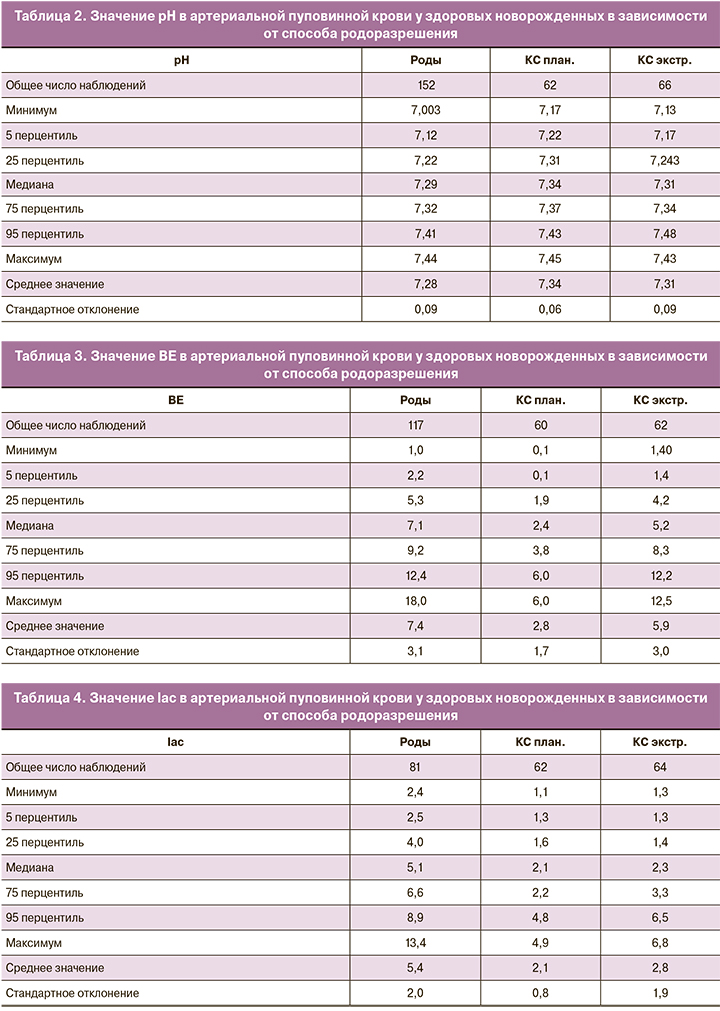

Среднее значение pH крови артерии пуповины при самопроизвольных родах составило 7,28 (0,09), что значимо ниже, чем при КС до начала родов – 7,33 (0,08), р<0,001 (табл. 2).

Уровень ВЕ при самопроизвольных родах составил 7,4 (3,1) ммоль/л против 2,8 (1,7) ммоль/л при КС до начала родов соответственно, p=0,007 (табл. 3).

Уровень lac при самопроизвольных родах составил 5,4 (2,0) ммоль/л и был значимо выше, чем при КС до родов 2,1 (0,8) ммоль/л и в родах 2,8 (1,9) ммоль/л (р<0,001) (табл. 4).

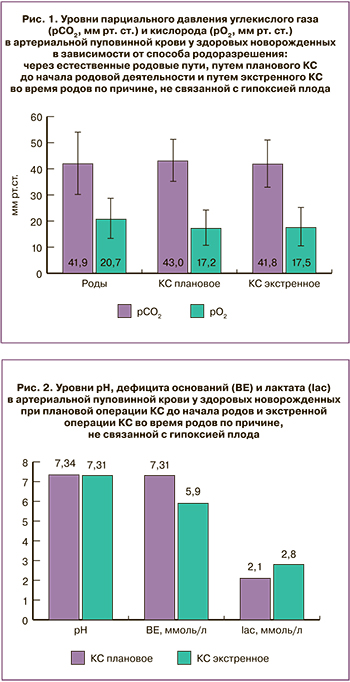

Уровни pCO2 и pO2 значимо не различались в исследуемых группах (рис. 1).

Уровни pCO2 и pO2 значимо не различались в исследуемых группах (рис. 1).

При самопроизвольных родах 5% перцентиль pH составил 7,12, что ниже, чем при плановом КС до начала родов – 7,22 (табл. 2). При неосложненном влагалищном родоразрешении 95% перцентиль BE составил 12,4 ммоль/л (табл. 3), 95% перцентиль lac – 8,9 ммоль/л (табл. 4); при КС до начала родов – 6,0 и 4,9 ммоль/л соответственно.

Значимых различий уровней pH, BЕ и lac при плановом КС до начала родов и экстренном во время родов не выявлено (рис. 2).

Обсуждение

Оценка КОС крови артерии пуповины плода является эталоном измерения уровня ацидоза в родах [7].

В данной работе впервые был проведен анализ показателей КОС, направленный на поиск нормативных значений в зависимости от способа родоразрешения при отсутствии нарушений состояния плода.

Уровень pH при самопроизвольных неосложненных родах здоровым плодом был значимо ниже, а ВЕ и lac – выше, чем при плановой операции КС, проведенной до начала родовой деятельности. Уровни рCO2 и рO2 не различались. Выявленные особенности КОС артериальной пуповинной крови указывают на преобладание изменений метаболического характера у детей, испытавших родовой стресс, что обусловлено активацией анаэробных обменных процессов. Причиной является преходящая гипоксемия вследствие затруднений маточно-плацентарного кровообращения во время маточных сокращений [19]. При этом снижение рН и повышение ВЕ характерно для всех новорожденных, испытавших стресс, обусловленный родовыми схватками, независимо от того, завершились роды через естественные родовые пути или в результате КС.

В то же время уровень lac после родов через естественные родовые пути выше такового не только после КС, проведенного до родов, но и в родах. Данный результат подтверждает предположение о повышении концентрации lac в крови плода во втором периоде родов [20]. Это увеличение содержания lac обусловлено более высокой интенсивностью родовой деятельности, сопровождающейся учащением эпизодов транзиторной гипоксемии, а также более выраженными изменениями плацентарного кровообращения во время потуг.

Ряд исследователей указывают нижнюю границу рН артериальной крови у здоровых новорожденных как 7,15 или 7,20 [7, 21]. В нашем исследовании 5 перцентиль рН после неосложненных самопроизвольных родов составил 7,12, а после КС до начала родов и в родах – 7,17 и 7,22 соответственно.

Средний уровень концентрации lac в артериальной пуповинной крови при самопроизвольных родах в нашем исследовании составил 5,4 ммоль/л, ВЕ – 7,4 ммоль/л, что практически совпадает с данными Allanson E. и соавт. (2016), которые определили границы допустимых значений для lac – до 6 ммоль/л, для ВЕ – до 8 ммоль/л [22].

Вместе с тем в трех наблюдениях, включенных в данное исследование, у новорожденных после неосложненных родов были отмечены низкие значения рН (рH=7,003; BE=-12 ммоль/л; lac=7 ммоль/л; pCO2=74,6 мм рт. ст.; pO2=58 мм рт.ст.), более высокие значения BЕ (рH=7,087; BE=18 ммоль/л; lac=12,7 ммоль/л; pCO2=42,7 мм рт. ст.; pO2=25,8 мм рт.ст.) и lac (рН=7,051; BE=15 ммоль/л; lac=13,4 ммоль/л). При этом в течение раннего неонатального периода не было выявлено существенных особенностей, по сравнению с другими детьми, у которых значения данных параметров укладывались в интервал 5–95 перцентиль. Данные наблюдения свидетельствуют о больших компенсаторных возможностях доношенных новорожденных детей, даже при интранатальном развитии метаболического ацидоза. Вместе с тем наблюдения за другими новорожденными, не включенными в данное исследование в связи с осложненным течением беременности и родов, подтверждают тезис, что в большинстве случаев высокая концентрация lac и выраженный ВЕ в артериальной крови новорожденных ассоциированы с ранней неонатальной дезадаптацией и высокой частотой неврологических осложнений.

Заключение

Таким образом, полученные данные показали значимые различия КОС артериальной пуповинной крови после родов и КС, проведенного до начала родовой деятельности. Эти различия необходимо учитывать для более точной оценки состояния новорожденного.

Также следует учитывать, что даже у клинически здоровых новорожденных имеет место широкий интервал колебаний рН, ВЕ, lac пуповинной крови как после родов, так и КС. В отдельных наблюдениях встречается несоответствие между нормальными КТГ-данными накануне рождения, удовлетворительным состоянием новорожденного и изменениями КОС в артериальной пуповинной крови, свидетельствующее о метаболическом ацидозе, что обусловлено, с одной стороны, быстрым развитием острой гипоксии, а с другой – быстрой ликвидацией ее причины после родоразрешения при исходно не скомпрометированных компенсаторных резервах ребенка.