Аденомиоз, являясь одним из частых заболеваний, вызывающих маточные кровотечения, альгоменоррею, бесплодие, служит показанием к длительной гормонотерапии или гистерэктомии [1–4]. Использование органосохраняющих методов оперативного лечения при аденомиозе с целью сохранения фертильности и устранения симптоматики – важный современный аспект терапии [5, 6].

Обзор медицинской литературы показал, что с 1990 года выполнено не менее 2300 аденомиомэктомий, в том числе 2123 (89,8%) в Японии. Сообщалось о 397 беременностях после перенесенных органосберегающих операций. В 337 (84,89%) беременности закончились родами, тогда как 23 беременности осложнились разрывами матки [7].

Аденомиомэктомия является признанным методом лечения манифестного аденомиоза в сочетании с миомой матки, проявляющихся дисменореей, меноррагией и бесплодием. Однако у беременных после аденомиомэктомии имеется более высокий риск самопроизвольного аборта, несостоятельности рубца на матке или спонтанного разрыва матки в течение беременности и в родах, считает Ota Y. et. аl [8]. Воздействие хирургических энергий в ходе операции на матке повышает риски разрыва матки [9, 10]. В настоящее время апробируются различные хирургические методы лечения аденомиоза.

Цель исследования: Проанализировать результаты органосохраняющего лечения женщин с аденомиозом.

Материал и методы исследования

Материал и методы исследования

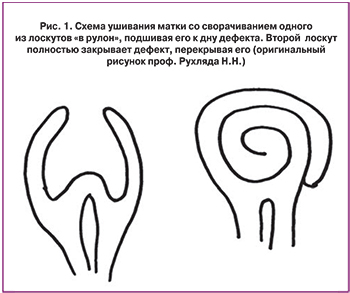

С 2003 года нами выполнено 203 операции аденомиомэктомии при исходных размерах матки от 9 до 22 недель беременности. Ряд вмешательств выполнены нами по оригинальной методике, когда с одной стороны лоскут миометрия сворачивается «в рулон» и подшивается ко дну образовавшейся ниши, а второй лоскут полностью закрывает дефект, многократно его перекрывая. Таким образом, над полостью матки формируется не 1–2 слоя миометрия, а минимум 4–5 слоев (рис. 1). По такой методике нами выполнено более половины всех операций, в качестве шовного материала для внутренних слоев использовали быстро рассасывающийся синтетический материал.

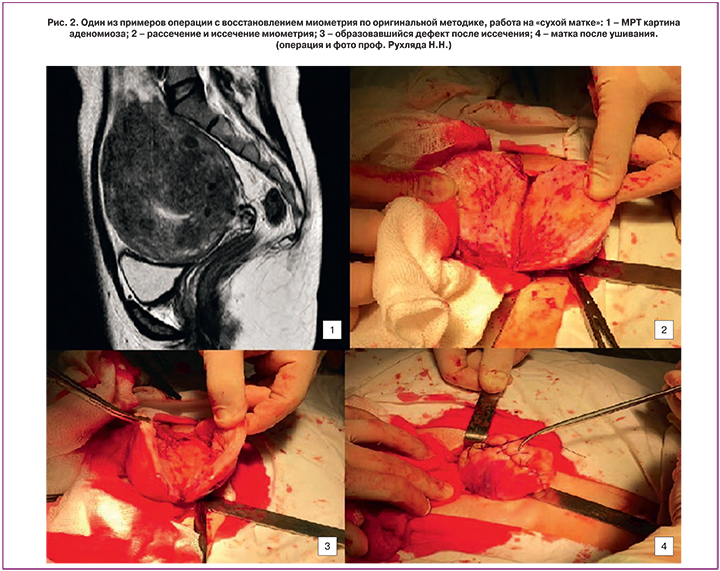

Если у больных была диагностирована анемия,выполняли предоперационную подготовку улипристалом по стандартной схеме – 50 мг в сутки в течение не менее 8 недель до достижения уровня гемоглобина не менее 100 г/л. Технически для снижения интраоперационной кровопотери применяли стандартную методику дистального гемостаза (наложение временного турникета на перешеек матки и яичниковые сосуды), что позволяло минимизировать кровопотерю и работать на «сухой матке». Такой подход крайне важен, поскольку тщательное иссечение пораженного миометрия невозможно в условиях даже умеренного кровотечения (рис. 2).

В 4 случаях, при больших размерах матки (более 20 недель) и невозможности достижения временного дистального гемостаза по причине необходимости иссечения и перешейка матки, нами использовалась временная перевязка общих подвздошных артерий силиконовыми сосудистыми турникетами на 12–15 минут, что позволяло бескровно иссечь большие объемы миометрия. Эту методику мы также применяем рутинно при врастаниях плаценты для снижения объема кровопотери при метропластике (рис. 3).

В 4 случаях, при больших размерах матки (более 20 недель) и невозможности достижения временного дистального гемостаза по причине необходимости иссечения и перешейка матки, нами использовалась временная перевязка общих подвздошных артерий силиконовыми сосудистыми турникетами на 12–15 минут, что позволяло бескровно иссечь большие объемы миометрия. Эту методику мы также применяем рутинно при врастаниях плаценты для снижения объема кровопотери при метропластике (рис. 3).

Результаты и обсуждение

Опыт выполнения этих операций лапаротомным доступом показывает, что не существует стандартной хирургической техники – выбор разрезов и способ ушивания миометрия зависят, как от размеров матки, так и от особенностей расположения пораженного миометрия, его симметричности и равномерности, а также от объема остающейся здоровой ткани и формы дефекта. В ряде случаев, ригидность стенок матки (остающегося миометрия) после иссечения аденомиоза не позволяет указанными выше способами послойно восстановить целостность стенки матки, и хирург выполняет «пластику миометрия местными тканями».

Интересными оказались результаты операции с точки зрения устранения симптоматики заболевания. Болевой синдром полностью ликвидирован только у 15% женщин, тогда как интенсивность болей уже через три месяца после операции достоверно уменьшилась с 8,2±2,4 баллов до 3,2±2,2 (p<0,001). Такая динамика наблюдалась у 74% женщин, и только у 11% операция не привела к снижению выраженности болевого синдрома (p<0,001). В свою очередь, оценка послеоперационного изменения объема менструальной кровопотери зачастую крайне сложна и необъективна. Назначение комбинированных оральных контрацептивов и других гормональных препаратов может мешать адекватной оценке изменений менструального цикла. Однако, критерий ликвидации анемии, которую наблюдали до операции, мы считаем адекватным комплексным положительным результатом операции с позиций оценки качества жизни пациенток в сроки более 6 месяцев после операции. Показанием для аденомиомэктомии была и неэффективность гормонотерапии в ликвидации анемии. В сроки наблюдения до 12 месяцев после вмешательства, нормализацию уровня гемоглобина мы наблюдали в 84% случаях при отсутствии беременности, и не выявили закономерности, связанной с приемом тех или иных гормонсодержащих препаратов (p>0,05).

Из 203 операций – 82 нами выполнены с целью восстановления фертильности, при этом общее число наступивших беременностей составило 39 (47,6% или 19,2% от числа всех вмешательств). В остальных случаях целью операции являлась нормализация объема менструальной кровопотери и ликвидация болевого синдрома (при отказе от предложенной гистерэктомии). Репродуктивные исходы распределились следующим образом: спонтанный аборт при сроках до 22 недель гестации – 8 случаев, 26 – роды, из них 11 – преждевременные (20,5%, 66,7% и 28,2%, соответственно). Таким образом, общая доля «успешных беременностей» составила 31,7% из числа заинтересованных в рождении. Только две беременности возникли спонтанно, все остальные – в результате вспомогательных репродуктивных технологий. Многоплодные беременности (4 случая) составили 10,2% от числа всех наступивших беременностей. Необходимо отметить, что по данным авторов, средняя частота спонтанного аборта варьирует от 12 до 44%, составляя в среднем 24,5% [11, 12]; средняя частота наступивших беременностей от всего числа выполненных аденомиомэктомий на 2018 год составила 18,9%.

Несмотря на то, что в выписных эпикризах нами указывалось на целесообразность родоразрешений оперативным путем после аденомиомэктомий, одна женщина сообщила нам о спонтанных родах доношенной двойней. Акушерский профиль беременностей осложнился плотным прикреплением плаценты в 3 случаях и в 1 случае – врастанием плаценты в рубец в дне матки (рис. 4). Пациентка была родоразрешена в родильном доме №9 г. Санкт-Петербурга; выполнено кесарево сечение в нижнем сегменте, метропластика с иссечением миометрия и placenta percreta.

Несмотря на то, что в выписных эпикризах нами указывалось на целесообразность родоразрешений оперативным путем после аденомиомэктомий, одна женщина сообщила нам о спонтанных родах доношенной двойней. Акушерский профиль беременностей осложнился плотным прикреплением плаценты в 3 случаях и в 1 случае – врастанием плаценты в рубец в дне матки (рис. 4). Пациентка была родоразрешена в родильном доме №9 г. Санкт-Петербурга; выполнено кесарево сечение в нижнем сегменте, метропластика с иссечением миометрия и placenta percreta.

Репродуктивные результаты таких операций указывают на их схожесть с множественной миомэктомией при трансмуральной локализации узлов [13], совпадают и тактика послеоперационного ведения, акушерские подходы и риски.

Заключение

Ликвидация кровотечений и анемии у 84%, и значимое уменьшение болевого синдрома у 74% прооперированных, позволяют сделать выводы об улучшении качества жизни больных аденомиозом после аденомиомэктомий.