В настоящее время приоритетным направлением повышения эффективности лечения бесплодия методом вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) являются разработка новых модифицированных схем и препаратов для стимуляции функции яичников, а также усовершенствование эмбриологического этапа, в частности условий культивирования эмбрионов [1]. Согласно результатам исследований, одна из причин отсутствия имплантации эмбриона хорошего/отличного качества заключается в недостаточном формировании адгезивного матрикса между эмбрионом и эндометрием [2]. Формированию более прочной соединительной основы между эмбрионом и клетками эндометрия способствует гиалуроновая кислота через рецепторы CD44, экспрессирующиеся на поверхности эмбриона на стадии дробления и в эндометрии в период «окна имплантации» [3, 4]. На сегодняшний день предложено большое количество коммерческих однокомпонентных и многокомпонентных культуральных сред. Тем не менее, несмотря на все достижения в культивировании эмбрионов, в том числе и в разработке различных культуральных сред, стоит учитывать разницу между естественной средой для развития эмбрионов и условиями in vitro. Культуральные среды, обогащенные гиалуроновой кислотой, имитируют естественную среду в полости матки во время имплантации [5]. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты делает культуральную среду более густой, что минимизирует дрейф эмбриона. Разработаны культуральные среды с гиалуроновой кислотой, содержащие очищенный или рекомбинантный альбумин, который служит источником энергии для развивающегося эмбриона, а также регулирует осмотическое давление [6]. Кроме этого, добавление альбумина в культуральную среду повышает ее вязкость и предотвращает прикрепление эмбриона к культуральному пластику или катетеру [7].

В настоящий момент существуют противоречивые данные об эффективности культуральной среды, обогащенной гиалуроновой кислотой и рекомбинантным альбумином, в отношении частоты наступления беременности (ЧНБ) и частоты живорождения у пациентов, проходящих лечение бесплодия методом ВРТ. Результаты одного из первых исследований, посвященных применению культуральных сред с гиалуроновой кислотой, показали повышение частоты наступления беременности у пациенток с множественными неудачными попытками ВРТ и привычным невынашиванием беременности в анамнезе [8]. В Кокрейновском обзоре, опубликованном в 2014 г., было описано повышение ЧНБ у пациенток в программе ВРТ на 8% при добавлении гиалуроновой кислоты в культуральную среду эмбриона [9]. Последующий анализ, включивший данные от 3898 пациенток, продемонстрировал повышение частоты живорождения при культивировании эмбриона в среде с гиалуроновой кислотой, однако было отмечено повышение частоты многоплодной беременности. В еще одном исследовании, проведенном в Китае в 2011 г., было показано снижение частоты внематочной беременности при использовании культуральной среды с высоким содержанием гиалуроновой кислоты [10]. Однако P. Fancsovits et al. (2015) поставили под сомнение имеющиеся данные о положительном влиянии гиалуроновой кислоты на имплантацию эмбриона, изучив результаты 581 протокола ЭКО/ИКСИ и переноса эмбриона. Авторы показали отсутствие влияния культуральной среды с гиалуроновой кислотой на частоту имплантации [11]. Рутинное использование культуральной среды, обогащенной гиалуроновой кислотой, также не рекомендовали S. Safari et al., так как результаты их исследования, включающего 229 пациентов, не показали статистически значимого повышения частоты имплантации, ЧНБ и родов при использовании гиалуроновой кислоты [12]. Аналогичные данные об отсутствии влияния гиалуроновой кислоты на прикрепление эмбриона к эндометрию были получены и P.T. Ruane et al. (2020) в in vitro эксперименте [13]. Тем не менее авторы предположили, что, с одной стороны, условия in vitro не могут полностью соответствовать условиям, при которых происходит имплантация бластоцисты в организме женщины, а с другой стороны, повышение ЧНБ и влияние на дальнейшее развитие беременности при переносе эмбриона в культуральной среде с гиалуроновой кислотой может быть связано с другими механизмами, помимо более плотного прикрепления эмбриона к эндометрию.

Еще одна причина, приводящая к отсутствию наступления беременности при переносе бластоцисты хорошего/отличного качества, заключается в нарушении хромосомного статуса эмбриона [14]. Проведение преимплантационного генетического тестирования на анеуплоидии (ПГТ-А) позволяет определить эуплоидные эмбрионы на доимплантационном этапе, что, в свою очередь, приводит к увеличению частоты наступления беременности, уменьшению репродуктивных потерь и снижению риска рождения детей с генетическими нарушениями. Таким образом, перенос эуплоидного эмбриона в последующем криопротоколе позволил минимизировать влияние «эмбрионального» фактора на интерпретацию полученных данных и оценить истинное влияние культуральной среды с гиалуроновой кислотой и рекомбинантным альбумином на ЧНБ и частоту родоразрешений.

Цель данного исследования заключалась в анализе частоты имплантации, ЧНБ и родов живым плодом у пациенток после переноса эуплоидного эмбриона по результатам ПГТ-А в культуральной среде, обогащенной гиалуроновой кислотой.

Материалы и методы

На базе отделения вспомогательных технологий в лечении бесплодия им проф. Б.В. Леонова ретроспективно были проанализированы данные, полученные от 309 супружеских пар, проходящих лечение бесплодия методом ЭКО/ИКСИ+ПГТ-А с последующим переносом эуплоидного эмбриона в криопротоколе.

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ.

Все супружеские пары, включенные в исследование, прошли предварительное обследование согласно Приказу МЗ РФ № 803н и подписали информированное добровольное согласие. Программа ЭКО/ИКСИ у пациенток была проведена по протоколу с антагонистом гонадотропин-рилизинг-гормона, начиная со 2–3-го дня менструального цикла. При достижении фолликулами диаметра 18 мм пациенткам был назначен триггер финального созревания ооцитов (ХГЧ). Для профилактики синдрома гиперстимуляции яичников у 100 пациенток была произведена замена триггера на агонист гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ). Учитывая истощение овариального резерва у 5 пациенток, программа ЭКО/ИКСИ была проведена в естественном цикле (ЕЦ). Из исследования были исключены пациентки, у которых были использованы донорские ооциты или донорская сперма, а также пациентки в возрасте старше 44 лет. Средний возраст женщин, включенных в исследование, составлял 34 года, средний возраст мужчин – 38 лет. У всех супружеских пар, включенных в исследование, было проведено ПГТ-А с использованием методики высокопроизводительного секвенирования следующего поколения (NGS) на эмбрионах хорошего/отличного качества. Из исследования были исключены пациентки, у которых не было получено эуплоидного эмбриона после проведения ПГТ-А.

После проведения трансвагинальной пункции яичников оплодотворение ооцитов проводилось методом ИКСИ, после чего оплодотворенные клетки были перенесены в культуральную среду CSCM (Irvine Sc., США) с целью дальнейшего культивирования. Оценку наступления стадии двух пронуклеусов (формирования зиготы) проводили через 14–16 ч после оплодотворения. Все этапы культивирования проводили в мультигазовых инкубаторах СООК (Ирландия) в каплях по 25 мкл под маслом (Irvine Sc., USA). Среду CSCM (Irvine Sc., США) не меняли в течение 5 суток культивирования. На 5-е сутки после оплодотворения была проведена процедура биопсии трофэктодермы с дальнейшей криоконсервацией биопсированных эмбрионов. Криоконсервация и последующая разморозка эмбриона в криопротоколе проводились с использованием набора для витрификации Kitazato (Япония), Irvine (США), Z-VIT (Россия) и Z-REV (Россия) в соответствии с рекомендациями производителя. Процедура ПГТ-А состояла из нескольких этапов: на первом этапе была проведена полногеномная амплификация и подготовка библиотеки для нанесения на чип. Для создания библиотеки к фрагментам ДНК присоединялись специальные молекулярные метки – баркоды, уникальные для каждого образца в постановке. Далее было выполнено ионное полупроводниковое секвенирование с последующим биоинформатическим анализом результатов и подготовкой заключения на основании полученных данных согласно стандартной методике ПГТ-А

После получения результата ПГТ-А у пациенток была выполнена подготовка эндометрия эстрогенсодержащими препаратами с 5–6-го дня менструального цикла. В 1-й группе в криопротоколе использовалась среда для переноса эмбриона с повышенной вязкостью, в состав которой входили гиалуроновая кислота в высокой концентрации, сахариды и аминокислоты, а также источник белка – рекомбинантный альбумин (53 супружеские пары). В контрольной группе криоперенос эмбрионов осуществлялся по стандартной схеме с использованием среды, не содержащей гиалуроновую кислоту (256 супружеских пар). В случае, когда была использована культуральная среда с гиалуроновой кислотой, перенос осуществляли согласно инструкции производителя.

За день до переноса эмбриона культуральную среду, обогащенную гиалуроновой кислотой, разливали в культуральные плашки в объеме 2,0 мл под маслом и оставляли в течение 15 ч при температуре 37°С и 6% СО2. В день переноса эмбрион был разморожен по стандартной методике. После разморозки эмбрион сразу помещался на 10 минут в культуральную среду с гиалуроновой кислотой без предварительного прекультивирования. Через 10 минут культуральная среда, обогащенная гиалуроновой кислотой и содержащая эмбрион, набиралась в мягкий катетер Wаllасe (Германия) или СооK (Австралия) в объеме 30 µL. У пациентов без использования культуральной среды с гиалуроновой кислотой перенос эмбриона осуществлялся согласно стандартной эмбриологической методике. Всем пациенткам, включенным в исследование, был проведен селективный перенос 1 эмбриона. В обеих группах пациентов эмбрион переносили в полость матки на 18–21-й день менструального цикла при толщине эндометрия в день переноса эмбриона более 8,2 мм. Поддержку лютеиновой фазы цикла, а также посттрансферного периода выполняли согласно стандартной методике [15]. На 14-й день после переноса эмбриона пациентки сдавали кровь на содержание бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ΧГЧ) для диагностики беременности. При положительном результате β-ХГЧ для диагностики клинической внутриматочной беременности на 21-й день после переноса эмбриона выполняли трансвагинальное УЗИ. При наличии плодного яйца в полости матки повторное УЗИ малого таза было проведено на 7–8-й неделе беременности. Дальнейшее наблюдение за беременностью проводилось акушером-гинекологом по месту жительства с последующим сбором данных об исходах беременности.

Статистический анализ

Анализ результатов проводился с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics версии 23.0 (США), а также с помощью таблиц Microsoft Excel. Для анализа количественных данных в группах определялся вид распределения данных (тест Колмогорова–Смирнова). Для описания категориальных бинарных данных использовали абсолютные числа N и процентные доли от общего числа пациенток в группе P в формате N (P%). Статистическую значимость различий двух или нескольких относительных показателей (частот, долей) оценивали с помощью критерия χ2. При распределении признаков, отличающемся от нормального, их описывали в виде медианы (Me) и квартилей Q1 и Q3 в формате Me (Q1;Q3). Величину порогового уровня значимости p принимали равной 0,05.

Результаты

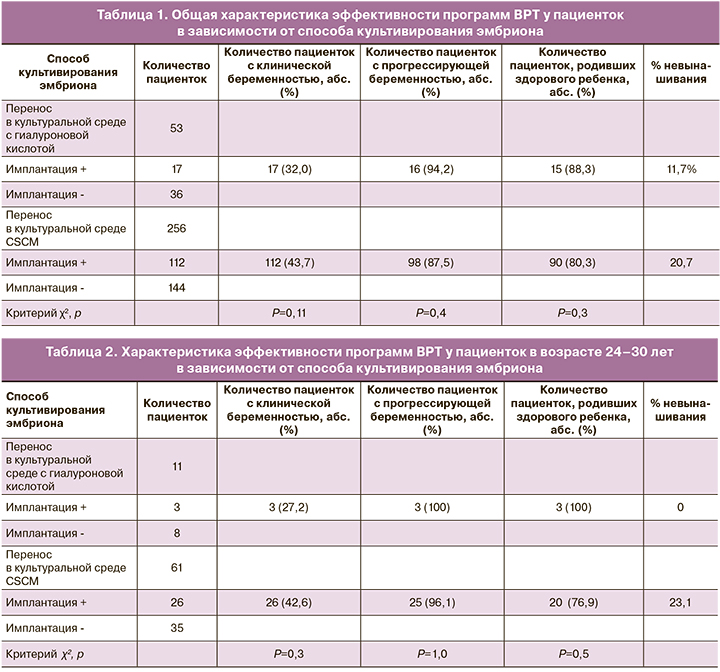

Все пациенты, включенные в данное исследование, были разделены на две группы: пациенты, которым был выполнен перенос эмбриона в культуральной среде с гиалуроновой кислотой (группа 1, n=53), и пациенты, которым перенос проведен с использованием однокомпонентной культуральной среды CSCM (группа 2, n=256). Внутри каждой группы все пациенты были разделены на подгруппы в зависимости от результата имплантации. Общие результаты программы ВРТ у пациенток, включенных в исследование, представлены в таблице 1. Относительная частота наступления клинической беременности в контрольной группе составляла 43,7%, а в группе сравнения – 32,0%. Неразвивающаяся беременность в контрольной группе была у 13 пациенток (13,1%), у 1 пациентки была диагностирована внематочная беременность. В группе сравнения у 1 пациентки была диагностирована неразвивающаяся беременность (5,8%). После переноса эмбриона в культуральной среде, обогащенной гиалуроновой кислотой, у 15 пациенток были роды живым плодом (88,3%), и из контрольной группы 90 женщин были родоразрешены (80,3%) (табл. 1). У 8 пациенток из контрольной группы был диагностирован выкидыш на раннем сроке беременности, сопровождающийся кровянистыми выделениями и болями внизу живота. Наиболее вероятной причиной выкидыша на раннем сроке послужили акушерские синдромы, в том числе нарушения свертывающей системы крови.

Для минимизации влияния возраста на исходы программ ВРТ и интерпретацию полученных результатов все пациентки, включенные в исследование, были разделены на 3 подгруппы в зависимости от возраста: подгруппа 1 (24–30 лет, 72 женщины), подгруппа 2 (31–36 лет, 148 женщин), подгруппа 3 (37–43 лет, 89 женщин). Эффективность программы ВРТ была проанализирована в каждой группе.

В подгруппе 1 частота наступления клинической беременности у пациенток, которым был проведен перенос эмбриона в среде, обогащенной гиалуроновой кислотой, составила 27,2%, в контрольной подгруппе – 42,6%. В группе с использованием гиалуроновой кислоты все забеременевшие пациентки в программе ВРТ были успешно родоразрешены. В контрольной подгруппе частота родоразрешений составила 76,9% (табл. 2). У 5 пациенток в данной подгруппе был диагностирован выкидыш на раннем сроке беременности, у 1 пациентки диагностирована внематочная беременность с последующим проведением тубэктомии (перенос эмбриона в культуральной среде CSCM).

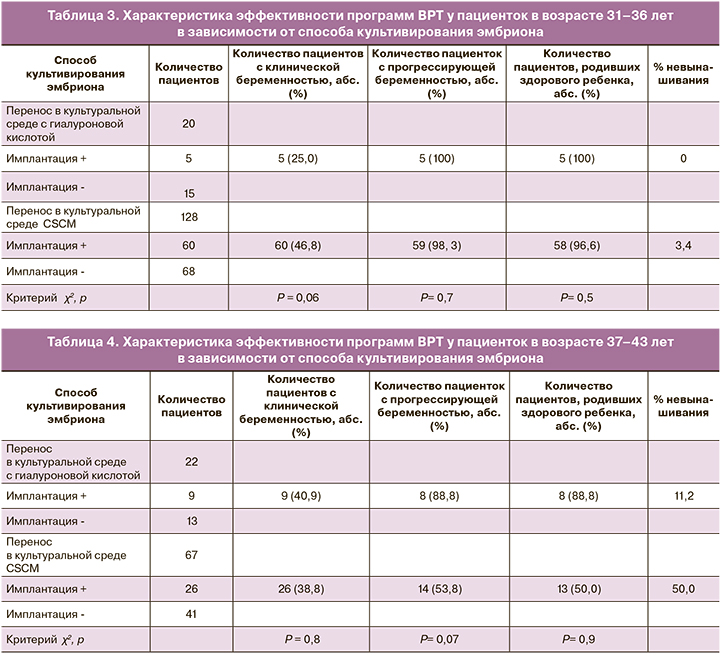

Частота наступления клинической беременности в подгруппе 2 составила 25,0%, в контрольной подгруппе – 46,8%. У 1 пациентки в контрольной группе была диагностирована анэмбриония. У 1 пациентки было прерывание беременности на раннем сроке. Частота родов живым плодом в подгруппе с использованием среды с гиалуроновой кислотой составляла 100%, в подгруппе с использованием среды CSCM – 96,6% (табл. 3).

В подгруппе 3 у 22 пациенток был проведен перенос эмбриона в среде с гиалуроновой кислотой. У 2 пациенток в контрольной подгруппе был диагностирован выкидыш на раннем сроке беременности, у 1 пациентки беременность наступила при переносе эмбриона в среде с гиалуроновой кислотой. У 12 пациенток была диагностирована неразвивающаяся беременность на сроке 7–8 недель (перенос эмбриона в культуральной среде CSCM). Частота наступления клинической беременности в подгруппе сравнения составляла 40,9%, в контрольной подгруппе – 38,8%. Относительная частота родоразрешений в подгруппе пациенток с использованием гиалуроновой кислоты составила 88%, в контрольной подгруппе – 50% (табл. 4).

В результате нашего исследования мы не получили различий по ЧНБ и частоте родов в подгруппах женщин разного возраста в зависимости от использования среды с гиалуроновой кислотой (p≥0,05). Внутри каждой возрастной подгруппы был проведен анализ клинико-анамнестических характеристик у пациенток, у которых была использована культуральная среда с гиалуроновой кислотой и стандартная культуральная среда. Результаты анализа показали, что подгруппы были сопоставимы по клинико-анамнестическим данным. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие получения статистически значимых результатов о влиянии среды с гиалуроновой кислотой на ЧНБ и прогрессирование беременности, что наиболее вероятно связано с небольшой выборкой пациентов в группе с гиалуроновой кислотой, была описана тенденция положительного влияния данной среды на течение беременности, наступившей после переноса эуплоидного эмбриона, особенно у пациенток старшего репродуктивного возраста.

Обсуждение

Имплантация эмбриона в эндометрий представляет собой многоэтапный процесс, опосредованный многоуровневой регуляцией внутри- и межклеточных взаимодействий [16]. Эти процессы необходимы для дальнейшего развития бластоцисты и адаптации организма матери к беременности. Эффективность программ ВРТ, безусловно, зависит от совокупности многих факторов, тем не менее, в конечном итоге успешная имплантация и дальнейшее развитие физиологической беременности возможны при правильном и координированном взаимодействии генетически здорового эмбриона с рецептивным эндометрием [17]. Уникальность данного исследования заключается в том, что при проведении анализа данных был минимизирован «эмбриональный» фактор, в значительной степени влияющий на результат программы ВРТ. У всех пациенток, включенных в данное исследование, были получены эуплоидные эмбрионы, которые были перенесены в последующем криопротоколе на фоне подготовки эндометрия с помощью циклической гормональной терапии.

В отношении влияния гиалуроновой кислоты на ЧНБ и пролонгирование беременности опубликовано большое количество работ, имеющих противоречивые результаты. В физиологических условиях гиалуроновая кислота содержится в матке и маточных трубах, а во время имплантации концентрация гиалуроновой кислоты возрастает. Гиалуроновая кислота связывается с CD44-рецепторами на поверхности эпителия эндометрия и за счет этого регулирует экспрессию ряда генов, участвующих в имплантации эмбриона, а также участвует в процессах адгезии клеток, пролиферации, миграции и клеточной дифференцировке [3, 4]. Участие гиалуроновой кислоты в процессах имплантации эмбриона в физиологических условиях опосредует возрастающий интерес ученых к применению культуральной среды, обогащенной данным компонентом, в программах ВРТ.

У пациентов, включенных в настоящее исследование, был проведен анализ клинико-анамнестических характеристик, фактора бесплодия, частоты имплантации, ЧНБ, а также частоты родоразрешений. Полученные результаты не показали статистически значимого преимущества среды, содержащей гиалуроновую кислоту, на исходы программы ВРТ и частоту родоразрешений. Тем не менее не стоит игнорировать тенденцию к повышению частоты вынашивания беременности у пациенток разных возрастных подгрупп, особенно у пациенток старшей возрастной подгруппы. В подгруппе 1 (24–30 лет) доля невынашивания составляла 0% в группе сравнения и 20% – в контрольной группе; в подгруппе 2 (31–36 лет) этот показатель составлял 0 и 5% соответственно, и в подгруппе пациенток старшего репродуктивного возраста (37–43 года) доля невынашивания была 12% у женщин с переносом эмбриона в среде с гиалуроновой кислотой и 50% у пациенток контрольной группы.

В 2021 г. T. Adeniyi et al. опубликовали обзор исследований, посвященных использованию гиалуроновой кислоты для культивирования эмбриона в программах ВРТ. Кроме этого, авторы проанализировали частоту наступления беременности и родов у пациенток в зависимости от способа культивирования эмбриона [18]. В исследование были включены 1018 пациенток, которым был выполнен перенос эмбриона в среде с низким содержанием гиалуроновой кислоты, и 1175 пациенток, которым был перенесен эмбрион в условиях высокого содержания гиалуроновой кислоты. Внутри группы пациенток, которым был проведен перенос эмбриона в среде с повышенным содержанием гиалуроновой кислоты, эмбрион находился в данной среде в течение 2–4 ч или в течение 10–30 минут. Результаты исследования показали, что использование культуральной среды, обогащенной гиалуроновой кислотой, статистически значимо повышает ЧНБ и частоту родоразрешений вне зависимости от времени культивирования эмбриона в культуральной среде (продолжительное культивирование: ОШ 1,21; 95%, ДИ 0,99–1,48; быстрое культивирование: ОШ 1,32; 95% ДИ 1,02–1,72; общее ОШ 1,26; 95% ДИ 1,03–1,54 по сравнению с культуральной средой с пониженным содержанием гиалуроновой кислоты). Полученные результаты показывают, что продолжительность культивирования эмбриона в среде с гиалуроновой кислотой не влияет на наступление беременности, однако обогащение культуральной среды гиалуроновой кислотой повышает эффективность программы ВРТ.

Потенциальное положительное влияние гиалуроновой кислоты на прогрессирование беременности заключается во влиянии данного компонента на развитие эмбриона, а также на процессы децидуализации эндометрия. Кроме этого, гиалуроновая кислота может выступать как источник эмбрионального фактора роста, так как небольшие концентрации гиалуроновой кислоты могут пенетрировать через блестящую оболочку zona pellucida [19].

Противоречивые результаты других исследований могут быть связаны с тем, что в разных работах использовался небольшой объем культуральной среды (25–75 мкл), тогда как в работе K. Nakagawa et al. использование 1–2 мл среды с гиалуроновой кислотой оказало положительное влияние на ЧНБ [20]. Кроме этого, концентрация гиалуроновой кислоты также отличается в средах разных производителей, что может влиять на интерпретацию результатов исследований [9]. В Кокрейновском обзоре, опубликованном в 2014 г., было описано положительное влияние культуральных сред, содержащих 0,5 мг/мл гиалуроновой кислоты, на частоту наступления клинической беременности [9].

Результаты данной работы подтверждают необходимость дальнейших исследований для оптимизации использования культуральной среды, обогащенной гиалуроновой кислотой, а также определения показаний к ее применению у разных групп пациентов. Согласно обзорам, наиболее часто среда, обогащенная гиалуроновой кислотой, используется у пациенток старшего репродуктивного возраста [20]. Стоит отметить, что в данном исследовании наиболее выраженная тенденция к повышению ЧНБ и частоты родоразрешений была получена именно в данной возрастной подгруппе (р=0,8 и р=0,07).

Заключение

Одна из причин отсутствия имплантации эуплоидного эмбриона заключается в недостаточной рецептивности эндометрия, а также в нарушении формирования адгезивного матрикса между бластоцистой и эндометрием. Согласно результатам предыдущих научных работ, гиалуроновая кислота позволяет уменьшить миграцию эмбриона в полости матки, а также облегчает контакт эмбриона с эндометрием. Результаты ряда исследований рекомендуют применять культуральные среды с гиалуроновой кислотой у пациенток старшего репродуктивного возраста, с множественными неудачными попытками ЭКО в анамнезе, однако необходимы дальнейшие исследования с большой выборкой пациентов, позволяющие оптимизировать и стандартизовать условия культивирования эмбриона в данных культуральных средах.