Грудное вскармливание является одним из ключевых моментов, влияющих на развитие новорожденных и определяющих состояние их здоровья в будущем. Помимо уникальных свойств грудного молока, процесс сосания груди матери оказывает благоприятное влияние на правильное развитие челюстно-лицевого скелета, речевого аппарата. Ребенок меньше плачет, лучше спит, отличается более высокой двигательной активностью, реже наблюдаются младенческие кишечные колики, быстрее формируются положительные эмоции, создается чувство защищенности и эмоциональной близости с матерью.

Паттерн сосания у недоношенных детей отражает зрелость центральной нервной системы и организма ребенка в целом [1, 2]. Способность поддерживать жизненно важные функции, стабильность таких основных показателей, как частота сердечных сокращений, частота дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, имеют большое значение для предотвращения гипоксии, брадикардии и нарушений дыхания во время кормления [3, 4].

Эффективное и координированное сосание, глотание и дыхание у доношенных новорожденных рассматриваются как признак созревания и нейро-поведенческой стабильности. У недоношенных из-за выраженной морфофункциональной незрелости или общего тяжелого состояния может отсутствовать сосательный рефлекс, что исключает возможность кормления его грудью или с помощью бутылочки, и в этом случае ребенок кормится через зонд. Возможность эффективного сосания также зависит от скорости достижения полного объема энтерального питания, что, в свою очередь, определяется многими факторами, такими как длительность искусственной вентиляции легких или других видов дыхательной поддержки, переносимость энтерального питания, длительность интервалов между кормлениями [5].

Однако эффективность сосания в клинической практике оценивается, как правило, субъективно и зависит не только от способности ребенка к самостоятельному сосанию, но и от опыта матери или медицинских работников, ухаживающих за ребенком. Существующие методы оценки сосательной активности являются или слишком субъективными, или достаточно сложными, требующими специального оборудования и обучения [6, 7].

Цель: оценить эффективность сосания у недоношенных детей при переходе от питания через зонд к кормлению из бутылочки/грудному вскармливанию и обосновать принципы создания компьютерной программы для объективной оценки сосательного рефлекса.

Материалы и методы

Проведено исследование активности сосания у глубоконедоношенных детей в естественных условиях физиологического выхаживания без применения специальных методик оральной стимуляции и без использования ноотропных препаратов. В исследование включены 105 глубоконедоношенных детей с гестационным возрастом (ГВ) 25–31 неделя, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Дети с наследственными нарушениями обмена, эндокринными заболеваниями, тяжелой формой гемолитической болезни, а также с врожденными пороками развития, требующими хирургического вмешательства, в исследование не включались.

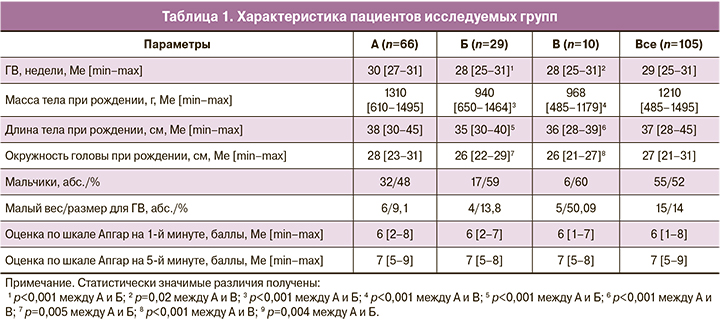

Одними из основных факторов, влияющих на быстрое достижение полного объема энтерального питания, появление сосательного рефлекса и эффективность сосания, являлись наличие и степень выраженности дыхательных нарушений, длительность инвазивной искусственной вентиляции легких и длительная зависимость от повышенной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси. У всех пациентов, включенных в исследование, с рождения отмечались дыхательные нарушения, обусловленные как незрелостью легких – респираторным дистресс-синдромом, так и врожденной пневмонией, что потребовало проведения дыхательной поддержки различными методами, в том числе с применением высокочастотной искусственной вентиляции легких. Все пациенты были разделены на 3 группы: группу А составили 66 детей, у которых дыхательные нарушения не осложнились развитием бронхолегочной дисплазии (БЛД); в группу Б вошли 29 детей с легкой формой БЛД; в группу В – 10 детей с БЛД средней и тяжелой степени (табл. 1).

В рамках исследования нами разработан новый неинвазивный метод визуального анализа эффективности сосания новорожденных, который основан на специально разработанных компьютерных алгоритмах распознавания движений скул, щек и губ новорожденных при видеосъемке ненутритивного сосания на камеру мобильного телефона, что позволило в режиме реального времени объективно регистрировать процесс сосания новорожденного и оперативно получать данные об изменении его эффективности в процессе выхаживания ребенка. Видеосъемка проводилась на основании информированного согласия мамы, как правило, в ее присутствии. Для простоты обозначения данный подход получил название «Компьютерное зрение».

Для достижения поставленной цели были разработаны алгоритмы обработки видео с мобильного телефона, для захвата, модификации и первичной обработки видеоданных адаптированы методы слежения за объектом на видео в применении к произвольным движениям ребенка в кадре, разработаны алгоритмы распознавания лица ребенка на основе открытых аннотированных данных, закодированы первичные модели лица для определения реперных точек на лице ребенка (скулы, щеки, губы, подбородок). Текущая точность распознавания лица ребенка на снятых видео составила: в профиль 0,7, в фас 0,95 (количество кадров, на которых система смогла распознать лицо). На основании анализа видеоданных в части распознавания образов и компьютерного зрения были выделены основные методы распознавания лиц, применяемые в области компьютерного зрения. На части данных были опробованы существующие библиотеки аннотированных изображений лиц взрослых людей в фас и профиль, показавшие удовлетворительные результаты на видео с новорожденными. В качестве исходных данных из 100 видеозаписей была использована 61 видеозапись (61 видеофайл) с камер мобильных телефонов, длина записей составляла от 15 секунд до 1 минуты.

Статистический анализ

Статистическая обработка данных выпoлнена с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и пaкета прикладных компьютерных программ IBM SPSS Statistics version 23 (США). Использовались методы непараметрической статистики. Результаты представлены в виде медианы, минимального и максимального значений – Me [min–max]. Проводилось попарное сравнение групп пациентов. Для оценки различий между двумя группами пациентов использовались критерии Фишера и Манна–Уитни. Для оценки корреляционных взаимосвязей использовали коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлена характеристика детей, включенных в исследование и разделенных на 3 группы в зависимости от длительности и тяжести дыхательных нарушений. Группы Б и В отличались от группы А по ГВ и основным антропометрическим показателям при рождении (массе тела, длине тела, окружности головы): чем меньше были ГВ и масса/длина тела, тем более длительно отмечались дыхательные нарушения, осложнившиеся БЛД, степень которой также зависела от зрелости ребенка.

В таблице 2 представлен анализ возраста достижения полного энтерального питания, вида энтерального субстрата, сроков начала сосания, отмены зондового вскармливания, длительности перехода от зондового кормления к сосанию из бутылочки с помощью соски, зависимость от степени тяжести БЛД (группы А, Б, В). Сроки начала сосания и отмены зондового питания существенно зависели от длительности кислородотерапии. Чем дольше требовалось проведение кислородотерапии, тем позже ребенок начинал сосать из соски и тем позже отменялось зондовое вскармливание.

Все глубоконедоношенные дети, которым не требовалась кислородотерапия после 28 дней жизни, научились сосать до достижения постконцептуального возраста (ПКВ) 40 недель, в среднем в возрасте 34,7 недели. Дети с легкой степенью БЛД начинали сосать на несколько дней позднее, а отмена зондового вскармливания у них в среднем происходила на неделю позже. Возраст начала сосания и отмены зондового вскармливания у детей с БЛД средней и тяжелой степени был существенно больше, чем в группах А и Б. Таким образом, возраст, когда полностью отменялось зондовое питание, у детей с БЛД зависел от тяжести заболевания; они начинали сосать из соски позднее вследствие недостаточной координации сосания, глотания и дыхания на фоне дыхательной недостаточности, возникновения десатурации кислорода, апноэ и брадикардии. Переход от зондового вскармливания к сосанию в группе В был также более длительным, чем в других группах. Это объясняется сохраняющимися явлениями снижения сатурации кислорода и нарастанием дыхательной недостаточности во время сосания у детей с БЛД.

Учитывая более позднее становление сосания, дети с БЛД уже достигали более крупных размеров, когда было возможно отменить зондовое вскармливание. Так, отмена зондового вскармливания в среднем происходила, когда масса тела детей составляла 2094, 2210 и 2701 г в группах А, Б и В соответственно.

По виду вскармливания значимых статистических различий в группах не было; в основном дети находились на смешанном вскармливании. Только фортифицированное грудное молоко без применения молочной смеси получали 31,8% детей (табл. 2).

Зондовое вскармливание отменялось в период с 36-й по 45-ю неделю ПКВ. Длительность перехода от зондового вскармливания к сосанию из соски характеризовалась выраженной индивидуальной вариабельностью и не имела существенной зависимости от массы тела. Выявлена слабая обратная корреляция данного показателя с ПКВ (r=-0,19; p<0,05). В группах А и В получена статистическая значимая прямая корреляционная связь между возрастом полного энтерального питания и возрастом отмены зондового вскармливания.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют предположить, что эффективность сосания у глубоконедоношенных детей зависит от дыхательной функции и от зрелости, которая определяется ГВ, ПКВ и индивидуальными особенностями развития, такими как координация процессов сосания-глотания-дыхания, сила сосания, формирование режима «сна-бодрствования». При этом эффективность сосания не имела прямой зависимости от массы тела ребенка. Известно, что координация актов сосания-глотания-дыхания начинает появляться с 32-й недели и совершенствуется к 40-й неделе. В нашем исследовании дети, которым довольно быстро увеличивали объем питания, начинали кормление из соски раньше, однако отмена зондового кормления и переход на полное энтерального питание происходили в те же сроки, что и у детей, у которых наращивание объемов энтерального питания происходило медленнее, что, по-видимому, свидетельствует о большем влиянии темпов созревания центральной нервной системы на способность сосания у недоношенных детей [8].

Всем матерям, которые кормили грудным молоком, рекомендовалось прикладывание недоношенного ребенка к груди с момента начала эффективного сосания из соски, однако только два ребенка из группы А на этапе стационара перешли на полное кормление из груди. У остальных детей к моменту выписки сохранялась необходимость кормления или докорма из соски, и это определялось не только необходимостью фортификации грудного молока. Следует признать, что оценка эффективного сосания из бутылочки и из груди во многом является субъективной и зависит от опыта медицинской сестры или матери, а также времени, отведенного для кормления, времени суток и других факторов.

Существующие методы оценки качества сосания имеют как свои преимущества, так и недостатки. Большинство методов используются достаточно давно и являются субъективными. Существует несколько объективных методов оценки, но они либо дорогостоящие, как, например, использование сенсоризированной пустышки, либо требуют оценки специально обученного медицинского работника [7, 9, 10]. Одним из наиболее удобных и доступных методов диагностики нарушения сосательной функции у младенцев, в том числе недоношенных детей, является шкала NOMAS – оценка координации дыхания, сосания и глотания, движения нижней челюсти и языка [11, 12]. Эта шкала удобна в использовании, является неинвазивным инструментом, что дает возможность отслеживать развитие сосательных навыков как при грудном вскармливании, так и при кормлении из бутылочки с соской. В то же время некоторые части шкалы NOMAS субъективны, и результаты зависят от индивидуальной интерпретации специалиста, что было доказано голландской рабочей группой, которая определила 7 различных интерпретаций параметров NOMAS [13]. Эта группа специалистов ввела новые оценочные рекомендации, и этот пересмотр улучшил показатель совпадения оценок разных экспертов в диагностике нарушений функции сосания [14].

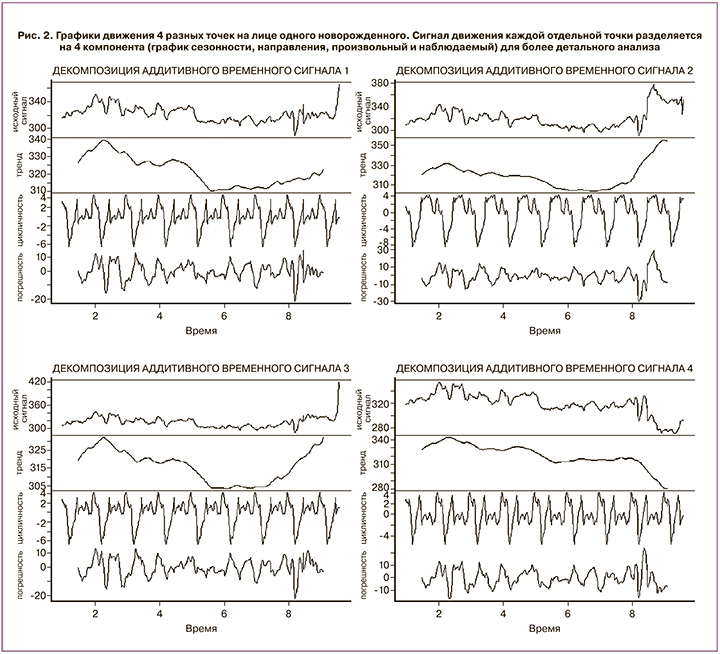

Предлагаемый нами метод распознавания образов при помощи компьютерного зрения является неинвазивным, объективным, не требует дорогостоящего оборудования и специальных знаний при работе с системой, отличается оперативностью в получении данных, позволяет хранить полученные данные. Использование архива 61 видеофайла нутритивного и ненутритивного сосания с различными условиями освещенности, позициями ребенка, угла съемки позволили разработать систему, основанную на методах компьютерного зрения и алгоритме анализа движения Лукаса–Канаде и позволяющую следить за потоком произвольного количества точек интереса на видео. Применяя данный подход к видео с новорожденными в процессе ненутритивного и нутритивного сосания, предлагаемая система вычисляет абсолютные векторы движения каждой интересующей точки, тем самым отслеживая интенсивность движения скул, губ, гортани и щек ребенка. Системе передается стабилизированное изображение ребенка в процессе сосания с отмеченными на лице ребенка точками интереса. Точки выбирались в соответствии с методикой NOMAS, согласно которой качественными показателями активности сосания являются интенсивность/частота движения скул, интенсивность/частота движения языка, глотательный рефлекс, ритмичность сосания. Все указанные параметры относятся к количественным факторам, характеризующим сосательный рефлекс, и анализируются путем визуального наблюдения за специфичными частями лица новорожденного. Для определения данных параметров точки подбираются таким образом, чтобы задействовать зоны челюстей, губ и скул новорожденного. Пример разметки приведен на рисунке 1. Система собирает данные по интенсивности косвенных признаков сосания у новорожденного, наблюдая за движением мышц, участвующих в процессе сосания. Нормируя и удаляя лишний «шум» из собранных данных, система выдает результат в виде графиков частоты и амплитуды движения искомых точек.

Предлагаемый нами метод распознавания образов при помощи компьютерного зрения является неинвазивным, объективным, не требует дорогостоящего оборудования и специальных знаний при работе с системой, отличается оперативностью в получении данных, позволяет хранить полученные данные. Использование архива 61 видеофайла нутритивного и ненутритивного сосания с различными условиями освещенности, позициями ребенка, угла съемки позволили разработать систему, основанную на методах компьютерного зрения и алгоритме анализа движения Лукаса–Канаде и позволяющую следить за потоком произвольного количества точек интереса на видео. Применяя данный подход к видео с новорожденными в процессе ненутритивного и нутритивного сосания, предлагаемая система вычисляет абсолютные векторы движения каждой интересующей точки, тем самым отслеживая интенсивность движения скул, губ, гортани и щек ребенка. Системе передается стабилизированное изображение ребенка в процессе сосания с отмеченными на лице ребенка точками интереса. Точки выбирались в соответствии с методикой NOMAS, согласно которой качественными показателями активности сосания являются интенсивность/частота движения скул, интенсивность/частота движения языка, глотательный рефлекс, ритмичность сосания. Все указанные параметры относятся к количественным факторам, характеризующим сосательный рефлекс, и анализируются путем визуального наблюдения за специфичными частями лица новорожденного. Для определения данных параметров точки подбираются таким образом, чтобы задействовать зоны челюстей, губ и скул новорожденного. Пример разметки приведен на рисунке 1. Система собирает данные по интенсивности косвенных признаков сосания у новорожденного, наблюдая за движением мышц, участвующих в процессе сосания. Нормируя и удаляя лишний «шум» из собранных данных, система выдает результат в виде графиков частоты и амплитуды движения искомых точек.

Разработка метода анализа логически состоит из разметки исходного изображения, выбора точек интереса на лице новорожденного, стабилизации видео, покадрового отслеживания движений каждой точки при сосании, распознавания тренда и сезонности в полученном сигнале, выявления характеристик сигнала. В связи с тем что набранные данные содержат образы новорожденных в различных позах, с частично перекрытым лицом, а также данные с различным качеством картинки автоматизированные системы распознавания и разметки лиц оказались слабо применимы в данной задаче. Было принято решение ручной разметки представленных видео для более точного анализа. Интерфейс разметки изображения был выполнен методами компьютерного зрения с применением языка программирования Python. Данная разметка выполняется на первом кадре видео, что накладывает ограничения на качество съемки. Разметка происходит в соответствии с разработанными рекомендациями, выделяются точки интереса на подбородке ребенка, на скулах и щеках, а также в обязательном порядке ставится одна реперная точка, от которой происходит расчет движения остальных. Размеченное изображение автоматически стабилизируется для более точного определения расстояний между точками.

Анализ движений на видео происходит в два этапа.

Два соседних кадра видео сравниваются алгоритмом Лукаса–Канаде для поиска оптического потока между кадрами, тем самым отслеживая движение выбранных точек на видео [15–17].

Для каждой точки на каждом кадре высчитывается расстояние от неподвижной реперной точки, вектор расстояний записывается в результирующую таблицу.

Результатом работы алгоритма является массив расстояний для каждой точки интереса, отражающий относительное движение каждой точки, а также соответствующей ей части лица новорожденного. Данные заносятся в таблицу, которая является дискретной оценкой движения для каждого канала. Для дальнейшего анализа и выявления специфических характеристик особенностей сосания каждого новорожденного применяется статистический анализ, который заключается в следующих шагах.

Вектор расстояний нормализуется по среднему значению.

Производится анализ временного ряда для выявления его структуры и компонент сезонности и тренда.

Полагая, что движения интересующих нас точек являются периодическими и совершаются со своими параметрами амплитуды и частоты, мы анализируем компоненту сезонности в декомпозиции исходного сигнала для выявления специфики движений.

В результате для каждой точки мы имеем массив значений – расстояний от неподвижного репера, что является абсолютным показателем движения соответствующих точек на лице новорожденного. Для численного сравнения полученных данных для каждого канала-точки анализируется полученный сигнал; пример такого сигнала представлен на рисунке 2. Данные движений декомпозируются на три ключевых составляющих для дальнейшего анализа: вектор тренда, вектор сезонности (периодическая функция), вектор ошибки.

С помощью метода поиска локальных максимума и минимума по исходному сигналу (первый график на картинке) для каждого временного отрезка определяется фаза, в которой находился новорожденный. При высокой плотности найденных пиков, что говорит об активном возвратно-поступательном движении, считаются относительная амплитуда и частота сосательных движений, а длина отрезков постоянной частоты говорит о ритмике сосательных движений. Данные показатели являются сравнимым количественным анализом искомых движений.

После обработки 30 записей достаточного качества, для каждой из которых была сделана разметка интересующих точек и проведен анализ движений данных точек, был записан трек движения выбранных точек, а также вычислены значения амплитуды и частоты сезонной компоненты.

Взаимосвязь модели сосания в периоде новорожденности и дальнейшего неврологического развития, важность детальной оценки при диагностике нарушений сосания для каждого отдельного параметра подтверждаются многими исследованиями [18–21]. До сих пор остается открытым вопрос: в каком возрасте несогласованность сосательных движений и неспособность поддерживать сосательный процесс отражают нормальное развитие центральной нервной системы и организма ребенка в цело, и в каком возрасте это сигнализирует о серьезных неврологических нарушениях. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования для понимания механизмов координации глотательного, сосательного и дыхательного процессов при созревании организма недоношенного ребенка.

Нарушения сосательного рефлекса, а также отсутствие координации сосания, дыхания и глотания могут быть обусловлены дыхательными нарушениями при БЛД. У недоношенных детей с легкой формой БЛД или маленьких для ГВ, как правило, имеется больше сложностей, связанных с формированием нейро-поведенческих функций, чем у детей с соответствующими антропометрическими показателями для ГВ и без БЛД [22]. Wolthuis-Stigte et al. (2014) установили, что отклонения в периодичности и параметрах сосательных навыков по NOMAS могут быть связаны с нарушениями психомоторного развития [19].

Заключение

Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет производить количественную объективизированную оценку движений различных частей лица новорожденных при ненутритивном и нутритивном сосании. Полученные данные коррелируют с субъективной визуальной оценкой сосания. После верификации и валидации метод может применяться для объективной оценки сосания у новорожденных различного ГВ, а также в сравнительном анализе различных методов и способов вскармливания.