Актуальность изучения особенностей функционального состояния компенсаторных ресурсов и адаптации организма для выявления изменений на ранних этапах патологического процесса не вызывает сомнений [1–8]. Вместе с тем особенности у доношенных детей грудного возраста, рожденных в разных городах России, до настоящего времени не нашли отражения.

Цель исследования: оценка адаптационных возможностей у детей грудного возраста, рожденных в разных городах России.

Материалы и методы

Проведено одномоментное (поперечное), выполненное через определенные промежутки времени исследование [4]. В исследовании приняли участие базы Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург, Россия), Смоленского государственного медицинского университета (Смоленск, Россия), Тверского государственного медицинского университета (Тверь, Россия). Ограничением исследования следует признать достаточно небольшой размер выборок.

В сравниваемые группы включались дети из отделений физиологии новорожденных, рожденные от женщин с отягощенными анамнезом, беременностями и родами в срок 37–42 недель в Санкт-Петербурге (1-я группа) и в Смоленске (2-я группа), а также от практически здоровых женщин с физиологически протекавшими беременностями и родами, родоразрешившимися в срок 38–40 недель в Твери (3-я группа).

В исследование на 2–3-и сутки жизни потенциально включены 650 детей. Из них не оценено по критериям включения 250, отказались участвовать из-за удаленного места проживания по желанию законных представителей 100 и по иным причинам – 30, оценены по критериям включения 270 детей. Из оцененных по критериям включения исключены 15, отказались от участия 11, включены в исследование 244 ребенка. Для анализа доступны данные 244 кардиоинтервалограмм детей: в 1-й группе – 110, во 2-й – 109, в 3-й – 25. У детей в возрасте 1 месяца жизни для анализа доступны данные 229 кардиоинтервалограмм: в 1-й группе – 101 (выбыли по желанию законных представителей 9), во 2-й группе – 103 (выбыли по желанию законных представителей 7), в 3-й группе – 25. У детей в возрасте 3 месяцев жизни для анализа доступны данные 217 кардиоинтервалограмм: в 1-й группе – 91 (выбыли по желанию законных представителей 10), во 2-й группе – 101 (выбыли по желанию законных представителей 2), в 3-й группе – 25. У детей в возрасте 6 месяцев жизни для анализа доступны данные 200 кардиоинтервалограмм: в 1-й группе – 85 (не явились в связи с острым респираторным заболеванием 6), во 2-й группе – 90 (выбыли по желанию законных представителей 7, не явились в связи с острым респираторным заболеванием 4), в 3-й группе – 25. У детей в возрасте 12 месяцев жизни для анализа доступны данные 203 кардиоинтервалограмм: закончили исследование в 1-й группе 86; во 2-й – 92; в 3-й – 25. Всего проанализировано 1093 кардиоинтервалограммы, выполненные по методике [7]. Оценивали степень адаптации организма к условиям среды [4].

Исследование одобрено Этическими комитетами Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (выписка из протокола № 59 от 17.03.2014) и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (выписка из протокола № 12/3 от 04.12.2017).

Статистический анализ

В дополнение к описанному статистическому анализу [4] рассчитывался 95% доверительный интервал (ДИ) для относительной частоты. Для сравнения относительных частот с расчетом 95% ДИ применялся интернет-калькулятор EpiTools https://epitools.ausvet.com.au/ztesttwo.

Результаты

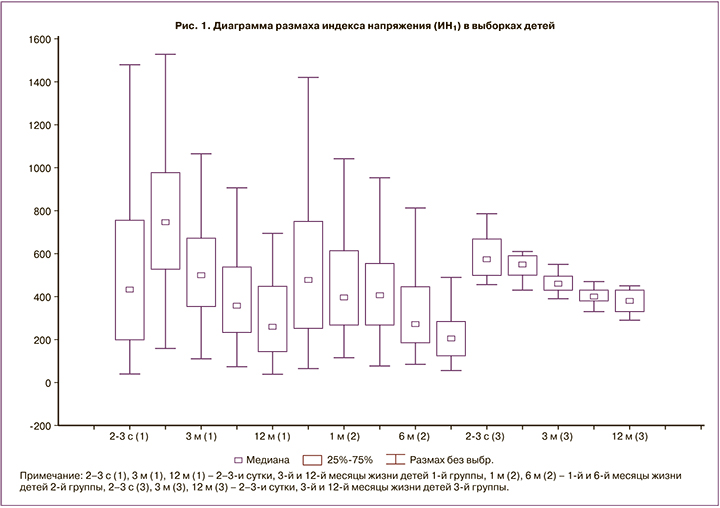

В результате анализа данных, представленных на рисунке 1, найдены статистически значимые различия (критерий Колмогорова–Смирнова, р<0,05). Так, на 2–3-и сутки жизни медиана Ме ИН1 (ИН1 – показатель, рассчитанный в результате анализа кардиоинтервалограмм, снятие которых происходило в состоянии покоя ребенка, до применения тилт-теста) в выборке детей 1-й группы статистически значимо меньше на 73, чем в выборке детей 2-й группы, и на 170, чем в выборке детей 3-й группы. Следовательно, в выборках детей 1-й и 2-й групп компенсаторные ресурсы истощены, особенно в выборке детей 1-й группы. В 1 месяц жизни Ме ИН1 в выборке детей 1-й группы статистически значимо больше на 298, чем в выборке детей 2-й группы, и на 144, чем в выборке детей 3-й группы, то есть в выборке детей 1-й группы компенсаторные ресурсы напряжены, а в выборке детей 2-й группы они снижены. В 3 месяца жизни Ме ИН1 в выборке детей 1-й группы, по сравнению с выборкой детей 2-й и 3-й групп, статистически значимо больше на 84 и на 30 соответственно, то есть в выборке детей 1-й группы компенсаторные ресурсы более напряжены. Вместе с тем Ме ИН1 в выборке детей 2-й группы, по сравнению с выборкой детей 3-й группы, статистически значимо меньше на 54. Следовательно, в выборке детей 2-й группы компенсаторные ресурсы снижены. В 6 месяцев жизни Ме ИН1 в выборке детей 1-й группы статистически значимо больше на 85, чем в выборке детей 2-й группы, меньше на 43, чем в выборке детей 3-й группы, то есть в выборке детей 1-й группы по сравнению с выборкой детей 2-й группы компенсаторные ресурсы напряжены, а по сравнению с выборкой детей 3-й группы истощены. Следует подчеркнуть, что в этом возрасте наиболее низкие компенсаторные ресурсы зафиксированы в выборке детей 2-й группы.

В 12 месяцев жизни Ме ИН1 в выборках детей 1-й и 2-й групп статистически значимо меньше, чем в выборке детей 3-й группы. При этом Ме ИН1 в выборке детей 2-й группы меньше, чем в выборке детей 1-й группы. Таким образом, в выборках детей 1-й и 2-й групп компенсаторные ресурсы ослаблены, особенно в выборке детей 2-й группы.

В результате анализа данных, представленных на рисунке 1, в выборках детей грудного возраста найдены статистически значимые различия (критерий Вилкоксона). Так, в динамике от 2–3 суток до 1 месяца жизни Ме ИН1 в выборке детей 1-й группы статистически значимо увеличивалась на 290, р<0,01, то есть имело место напряжение компенсаторных ресурсов. В динамике от 1 до 3 месяцев жизни Ме ИН1 в выборках детей 1-й и 3-й групп статистически значимо уменьшалась на 204 (р<0,01) и на 90 (р<0,01) соответственно. Следовательно, напряжение компенсаторных ресурсов уменьшалось. Подчеркнем, что в выборке детей 1-й группы отмечалось наибольшее (в 2 раза) снижение напряжения компенсаторных ресурсов. В динамике от 3 до 6 месяцев жизни Ме ИН1 в выборках детей 1-й, 2-й и 3-й групп статистически значимо уменьшалась на 133 (р<0,02), на 134 (р<0,01) и на 60 (р<0,01) соответственно. Следовательно, напряжение компенсаторных ресурсов также уменьшалось. Подчеркнем, что в выборках детей 1-й и 2-й групп происходили сопоставимые изменения, которые были выраженнее, чем в выборке детей 3-й группы. В выборках детей 1-й и 2-й групп компенсаторные ресурсы на 1-м году жизни уменьшались, особенно во 2-м полугодии и в выборке детей 1-й группы.

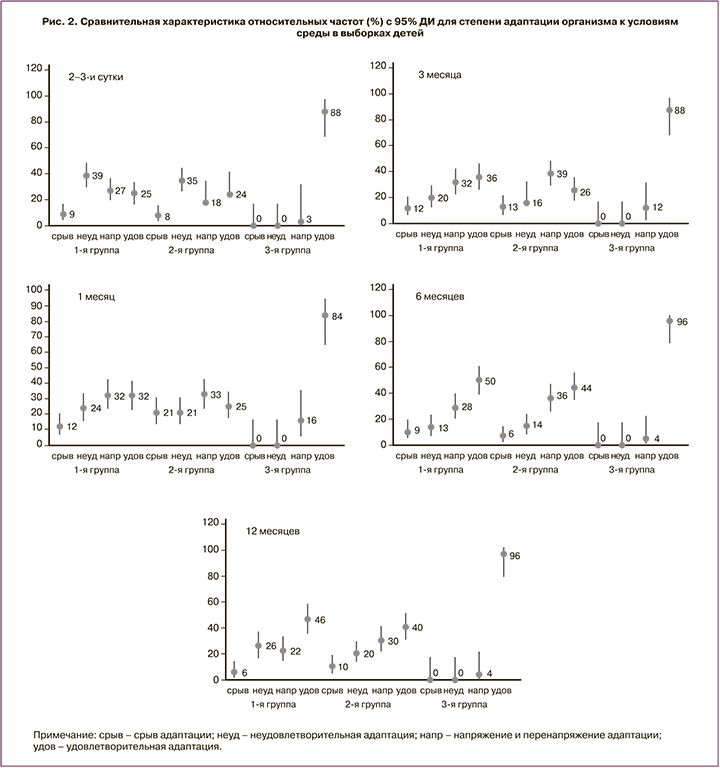

В результате анализа данных, представленных на рисунке 2, найдены статистически значимые различия. Так, в выборке детей 1-й группы по сравнению с детьми 3-й группы в возрасте 2–3 суток жизни удовлетворительная адаптация встречалась в 3,5 раза реже, неудовлетворительная – у 39%. В возрасте 1 месяца жизни удовлетворительная адаптация определялась в 3 раза реже, неудовлетворительная – у 24%. В возрасте 3 месяцев жизни удовлетворительная адаптация регистрировалась в 2 раза реже, неудовлетворительная – у 20%. В возрасте 6 месяцев жизни удовлетворительная адаптация фиксировалась в 2 раза реже, неудовлетворительная – у 13%. В возрасте 12 месяцев жизни удовлетворительная адаптация отмечалась в 2 раза реже, неудовлетворительная – у 26%.

В выборке детей 2-й группы по сравнению с детьми 3-й группы в возрасте 2–3 суток жизни удовлетворительная адаптация встречается в 3 раза реже, неудовлетворительная – у 35%. В возрасте 1 месяца жизни удовлетворительная адаптация определяется также в 3 раза реже, а неудовлетворительная – у 21%. В возрасте 3 месяцев жизни удовлетворительная адаптация фиксируется также в 3 раза реже; неудовлетворительная – у 22%. В возрасте 6 месяцев жизни удовлетворительная адаптация регистрируется в 2 раза реже, неудовлетворительная – у 14%. В возрасте 12 месяцев жизни удовлетворительная адаптация отмечается в 2,5 раза реже, неудовлетворительная – у 30% (рис. 2).

В возрасте 2–3 суток жизни в выборках детей 1-й и 2-й групп частота удовлетворительной степени адаптации организма к условиям среды статистически значимо больше, чем срыва, в 3 и 4 раза соответственно, напряжения и перенапряжения адаптации больше, чем срыва, в 3 и 3 раза, частота неудовлетворительной адаптации больше, чем срыва, в 4 и 4 раза. В возрасте 1 месяца жизни в выборке детей 1-й группы частота удовлетворительной степени адаптации к условиям среды статистически значимо больше, чем срыва, в 3 раза, частота напряжения и перенапряжения больше, чем срыва, в 3 раза. Аналогичное наблюдалось и в возрасте 3 месяцев жизни. В выборке детей 2-й группы частота напряжения и перенапряжения адаптации больше, чем срыва, в 3 раза. В возрасте 6 месяцев жизни в выборке детей 1-й и 2-й групп частота удовлетворительной степени адаптации организма к условиям среды статистически значимо больше, чем неудовлетворительной, в 4 и 3 раза, а также срыва – в 5 и 8 раз; частота напряжения и перенапряжения больше, чем срыва, в 3 и 6 раз. В возрасте 12 месяцев жизни в выборке детей 1-й группы частота удовлетворительной степени адаптации к условиям среды статистически значимо больше, чем напряжения и перенапряжения, в 2 раза, неудовлетворительной – в 2 раза, срыва – в 8 раз; частота напряжения и перенапряжения больше, чем срыва, в 4 раза; частота неудовлетворительной адаптации больше, чем срыва, в 4 раза. Вместе с тем в выборке детей 2-й группы частота удовлетворительной степени адаптации организма к условиям среды статистически значимо больше, чем неудовлетворительной, в 2 раза и срыва – в 4 раза; напряжения и перенапряжения больше, чем срыва, в 3 раза. Изменения, выявленные в выборках детей 1-й и 2-й групп, отличались от изменений, имевших место в выборке детей 3-й группы (рис. 2).

Обсуждение

Таким образом, в возрасте 2–3 суток жизни в выборке детей 1-й и 2-й групп при разной степени выраженности истощения компенсаторных ресурсов преобладает частота неудовлетворительной адаптации при снижении удовлетворительной. В итоге в персонифицированных рекомендациях нуждались в выборке детей 1-й группы – 75%, а в выборке детей 2-й группы – 68%. Вид мероприятий в зависимости от степени адаптации организма к условиям среды описан нами ранее [4]. В возрасте 1 месяца жизни в выборке детей 1-й группы на фоне напряжения компенсаторных ресурсов преобладает частота неудовлетворительной адаптации при снижении удовлетворительной. В структуре выборки чаще встречалось напряжение и перенапряжение, чем срыв адаптации. В выборке детей 2-й группы преобладало истощение компенсаторных ресурсов. В итоге в персонифицированных рекомендациях нуждались в выборке детей 1-й группы 68%, а в выборке детей 2-й группы – 75%. В возрасте 3 месяцев жизни в выборке детей 1-й группы на фоне напряжения компенсаторных ресурсов реже выявляется частота удовлетворительной адаптации, в структуре выборки преобладала частота напряжения и перенапряжения над срывом адаптации. В выборке детей 2-й группы на фоне истощения компенсаторных ресурсов преобладала частота неудовлетворительной адаптации. В итоге в персонифицированных рекомендациях нуждались в выборке детей 1-й группы 64%, а в выборке детей 2-й группы – 74%. В возрасте 6 месяцев жизни в выборке детей 1-й группы на фоне истощения компенсаторных ресурсов реже определяется частота удовлетворительной адаптации. У детей 2-й группы наблюдалось иное. В итоге в персонифицированных рекомендациях нуждались в выборке детей 1-й группы 50%, а в выборке детей 2-й группы – 56%. В возрасте 12 месяцев жизни в выборке детей 1-й группы на фоне истощения компенсаторных ресурсов преобладает частота неудовлетворительной адаптации при снижении удовлетворительной. В структуре выборки преобладала частота напряжения и перенапряжения, неудовлетворительной адаптации над ее срывом. В то же время в выборке детей 2-й группы на фоне истощения компенсаторных ресурсов преобладала частота напряжения и перенапряжения при снижении удовлетворительной адаптации. В структуре выборки преобладала частота напряжения и перенапряжения над срывом адаптации. В итоге в персонифицированных рекомендациях нуждались в выборке детей 1-й группы 54%, в выборке детей 2-й группы 60%. Особенностями адаптации к условиям среды является преобладание частоты удовлетворительной адаптации над ее нарушением в выборке детей 3-й группы, родившихся от физиологически протекавших беременностей и родов практически здоровыми, чего нельзя сказать о выборках детей 1-й и 2-й групп с отягощенным анамнезом, у которых преобладала частота нарушений адаптации к условиям среды. Несомненно, этот факт свидетельствует о снижении функционального резерва адаптации у таких детей, чему способствовало влияние отягощенного соматического и акушерско-гинекологического анамнеза матерей независимо от города рождения доношенных детей, а в последующем также особенностях здоровья самих детей. Однако цена такой перестройки остается неизвестной.

Так как в исследование включены практически здоровые дети из отделений физиологии новорожденных, в последующем наблюдаемые по амбулаторно-поликлиническому принципу оказания медицинской помощи, то как для организаторов здравоохранения, так и для врачей, работающих в родильных домах, поликлиниках, а также в стационарах, результаты исследования должны быть полезны.

Заключение

Найденные статистически значимые различия со стороны состояния компенсаторных ресурсов и степени адаптации организма к условиям среды обосновывают персонифицированный подход (стратегию высокого риска), в том числе проведение кардиоинтервалографии с консультацией детского кардиолога и невролога при ведении доношенных детей на 2–3-и сутки, 1, 3, 6, 12 месяцев жизни. Таким детям необходимо проведение профилактических мероприятий (включая курсы метаболических (улучшающих адаптацию) препаратов). При любых острых инфекционных и соматических заболеваниях рекомендуется госпитализация. Для оценки результатов профилактических мероприятий и компенсации адаптационных процессов после заболеваний необходимо проведение кардиоинтервалографии.