По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), частота оперативного родоразрешения путем операции кесарева сечения (КС) неуклонно возрастает и в настоящее время составляет более 23% [1–3]. В России этот показатель в 2018 г. составил 29,4%, а в некоторых акушерских стационарах – более 30–40%, причем в большинстве (около 60%) случаев – это первые роды [1–8].

Почти у 12–20% оперированных пациенток послеоперационный период протекает с осложнениями; в некоторых случаях с формированием истончения или несостоятельности послеоперационного рубца [3–14]; согласно Международной классификации болезней (МКБ) – послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери (код МКБ-10 O34.2) [15].

Медицинская помощь матери при несостоятельности (истончении) рубца на матке после предшествовавшего КС заключается в предоставлении хирургического лечения, то есть выполнении метропластики.

Согласно определению ВОЗ (2015), определены признаки несостоятельного послеоперационного рубца [1, 3]:

- истончение рубцовой ткани (миометрия) менее 2–3 мм или даже его полное отсутствие в области рубца;

- наличие «ниши» со стороны полости матки или цервикального канала;

- прерывистость контуров рубца и наличие в нем кист или включений;

- наличие утолщений или вдавлений в рубце;

- подавляющее преобладание соединительной ткани при одновременном недоразвитии мышечной ткани и сети кровеносных сосудов (капилляров).

Хирургическое лечение (метропластика) заключается в иссечении послеоперационного рубца на матке с последующим ушиванием раны (миометрия) с целью формирования полноценного рубца в нижнематочном сегменте [2–8, 11–14].

Рубец на матке иссекают разными доступами: лапароскопическим, лапаротомическим и влагалищным; с применением различных хирургических энергий: монополярного электрического тока (монополярная игла или крючок), ультразвукового скальпеля (Harmonic), а также механических ножниц [3–5, 8–14].

Наиболее распространенным и эффективным способом метропластики большинство авторов считают комбинированный: с помощью лапароскопии в сочетании с гистероскопией (гистерорезектоскопией). Эффективность лапароскопической метропластики составляет около 93%; метропластика влагалищным доступом оказалась эффективна в 90,5% [4–7, 16–19]

Несостоятельность рубца после проведенной метропластики составила около 7–9,5%, а в 23–35% определяется ниша со стороны цервикального канала, толщина рубца приближается к минимально допустимым размерам (около 4–6 мм) [2, 4–12, 16–19].

Цель исследования – оптимизация хирургического лечения при несостоятельности (истончении) рубца на матке после предшествовавшего КС.

Материалы и методы

В отделении оперативной гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» за период с 2018 по 2019 гг. обследованы и оперированы 15 пациенток с признаками несостоятельности (истончения) рубца на матке.

Проведено полное клинико-лабораторное обследование, включая ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза и мочевой системы; у 7 пациенток для уточнения топографии рубца выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ).

Оперативное лечение произведено в соответствии с клиническими рекомендациями ВОЗ [1, 3].

Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 апреля 2019 года №217н (номенклатура A16.20.039.001).

Результаты

Оперированы 15 пациенток в возрасте от 25 до 39 лет, перенесших от 1 до 3 операций КС.

У 1 пациентки в возрасте 38 лет после 3 операций КС проведено оперативное лечение (метропластика) по поводу несостоятельности рубца на матке (см. клинический пример), после которой диагностирована глубокая ниша в области рубца, толщина миометрия над нишей менее 2 мм.

Метропластика произведена лапароскопическим доступом с использованием внутриматочного манипулятора с желобом.

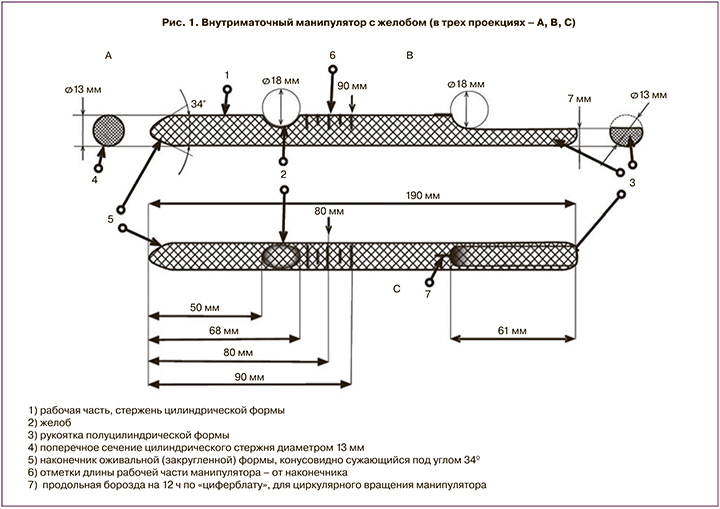

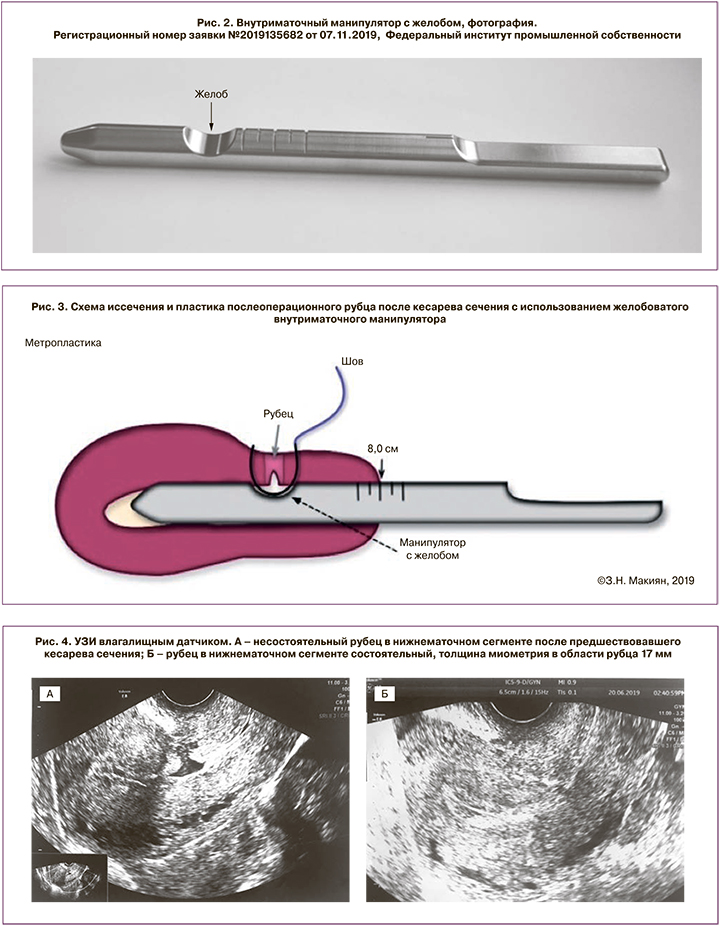

Нами изобретен новый внутриматочный манипулятор с желобом для хирургического лечения несостоятельности послеоперационного рубца на матке (метропластика), который (рис. 1, 2) представляет собой металлический цилиндр из нержавеющей стали: длиной 190 мм, диаметром 13 мм (имеются также варианты с меньшим диаметром – 12,0 мм и 12,5 мм), с закругленным наконечником оживальной формы и рукояткой полуцилиндрической формы. На расстоянии от 40 мм до 58 мм (имеется вариант с большим расстоянием от 50 мм до 68 мм) от рабочей части наконечника имеется желобоватое углубление глубиной 6 мм. Диаметр желобова́того углубления составляет 18 мм и соответствует кривизне иглы, используемой для прошивания рубца (рис. 3).

Внутриматочный манипулятор вводили в полость матки через цервикальный канала после предварительного расширения расширителями Гегара.

Новый метод хирургического лечения несостоятельности послеоперационного рубца на матке, описанный выше, отличается от существующих вариантов метропластики следующими особенностями:

- используется внутриматочный манипулятор с желобом, который устанавливают непосредственно под послеоперационным рубцом, что позволяет оптимально его иссекать и ушивать через все слои;

- иссечение послеоперационного рубца производится с помощью механических ножниц, погружая браншу ножниц в желоб;

- манипулятор позволяет оптимально сопоставить края раны для последующего ушивания;

- ушивание краев разреза производится через все слои над желобом манипулятора, который соответствует кривизне иглы для прошивания (атравматичная игла V-34 (36 мм ½ с);

- на манипуляторе имеются поперечные насечки, указывающие длину от наконечника, – 70, 80, 90 мм для ограничения длины введения манипулятора (соответственно длине полости матки);

- для оптимизации иссечения и прошивания рубца можно циркулярно вращать манипулятор вокруг своей оси для размещения желоба непосредственно под зоной манипуляций (по необходимости располагать на 10 ч – 12 ч или 2 ч по циферблату).

Клиническое наблюдение: пациентка Г., 38 лет. Из анамнеза: перенесла 3 КС; после последней операции выявлены признаки несостоятельности рубца. В 2017 г. выполнена пластика рубца на матке лапароскопическим доступом по стандартной методике с использованием ультразвукового скальпеля.

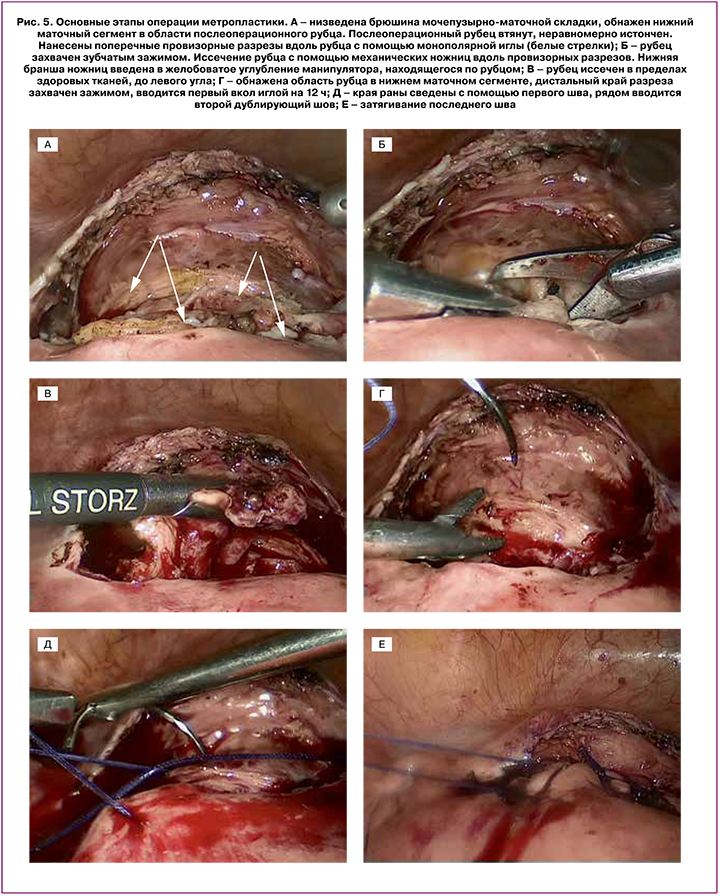

По данным УЗИ (рис. 4, А) – имеется дефект миометрия в области послеоперационного рубца. Определяется ниша глубиной 9×3×4 мм, заполненная менструальным детритом. Толщина миометрия над нишей около 2 мм.

Заключение: дефект миометрия в области послеоперационного рубца на матке. Состояние после метропластики рубца.

Произведена лапароскопия: в асептических условиях после наложения пневмоперитонеума в брюшную полость введен лапароскоп Karl Storz и 2 боковых троакара в правой подвздошной (ø5 мм) и в левой подвздошной (ø12 мм) области.

Обнаружено: тело матки увеличено до 5–6 недель, шаровидное, бледно-розовой окраски, резко отклонено кзади. На передней стенке матки, в области пузырно-маточной складки определяется рубец после КС. Рубец втянутый, в виде «кратера», глубиной до 0,5 см, длиной до 2 см, шириной до 1,0 см, при инструментальной пальпации – пролабирует. Правый яичник размерами 2,5×2,0×1,5 см, фолликулярный аппарат выражен. Левый яичник подпаян к стенке таза, размерами 3×2,5×2,0 см, фолликулярный аппарат выражен. Маточные трубы с обеих сторон свободные на всем протяжении, фимбрии выражены. При хромогидротубации – маточные трубы проходимы с обеих сторон.

При гистероскопии в области верхней трети цервикального канала по передней стенке и боковым стенкам имеется «ниша» неправильной формы, размерами: глубиной около 8 мм, шириной около 10 мм, протяженностью около 20 мм (от 10 до 2 ч по циферблату); стенки рубцовой ниши неровные, с выраженным сосудистым рисунком и кистозными включениями, слизистая атрофичного типа.

Ход операции (рис. 5, А–Е): цервикальный канал расширен до № 12 Гегара. Установлен внутриматочный желобоватый манипулятор диаметром 12 мм. Вскрыта брюшина в области мочепузырно-маточной складки (plica vesico-uterina). Мочевой пузырь интимно припаян к рубцу, тупым и острым путем отсепарован книзу. Обнажена область нижнего маточного сегмента вокруг послеоперационного рубца. Вдоль проксимального и дистального краев рубца нанесены провизорные разрезы миометрия глубиной около 2 мм, с помощью монополярной иглы. Рубец захвачен зубчатым зажимом и иссечен вдоль провизорных разрезов, в пределах здоровых тканей. Обнажена область желобоватого углубления внутриматочного манипулятора.

Края раны приближены над желобоватым углублением и соединены между собой тремя «дублирующими» викриловыми швами. Второй ряд швов – погружные серозно-мышечные викриловые швы. Перитонизация производится непрерывным швом за счет брюшины мочепузырно-маточной складки. Гемостаз биполярным коагулятором. Туалет и ревизия брюшной полости. Швы на кожу. Асептические наклейки.

Контрольное УЗИ (рис. 4, Б) через 3 месяца после операции: толщина миометрия нижнего маточного сегмента в области рубца составляет 17 мм, однородной структуры.

Сложность выполнения метропластики обусловлена: анатомо-топографическими особенностями – локализацией нижнематочного сегмента (послеоперационного рубца) под мочепузырно-маточной складкой париетальной брюшины или мочевым пузырем; непосредственной близостью в латеральных областях восходящих маточных сосудов; а также необходимостью верификации области рубцовых изменений и определения границ иссечения рубца в пределах здоровых тканей.

В некоторых случаях прогноз репарации рубца зависит от вероятности инвагинации в нишу цервикального эпителия с образованием псевдокист или эктопии эндометрия (эндометриоз) [19–22].

Заключение

Предложенный новый метод хирургического лечения несостоятельности послеоперационного рубца на матке после предшествовавшего КС с использованием желобоватого внутриматочного манипулятора позволяет эффективно восстановить область нижнего маточного сегмента, благодаря оптимизации выполнения метропластики на всех этапах.

Результаты метропластики зависят от адекватного иссечения рубца в пределах здоровой тканей миометрия, оптимального сопоставления краев раны, прошивания миометрия. Иссечение рубца через желоб манипулятора с помощью механических ножниц и прошивание через желоб обеспечивают наилучшие условия для репарации рубца.

Метод метропластики рубца на матке с использованием нового внутриматочного манипулятора с желобом может быть рекомендован для использования в практике и оптимизирован в процессе