Ежегодно проводится множество исследований для уточнения причин бесплодия и поиска оптимальных путей его преодоления. Залогом успешного наступления, течения и завершения беременности являются полноценная нидация, инвазия цитотрофобласта и трансформация маточных артерий. В основе этих процессов лежат механизмы иммунологической толерантности и ангиогенеза. Нарушение одного из них (под воздействием инфекционного, гормонального, иммунного и других факторов) приводит к формированию эндометриопатии и невозможности наступления и/или пролонгирования беременности [1].

В норме в децидуальной ткани присутствует большое количество иммунокомпетентных клеток, сконцентрированных в базальном слое и вокруг желез. Данные скопления состоят из Т-клеток (75%), макрофагов (23%) и, в незначительном количестве, В-клеток [2]. Лимфоциты преимущественно представлены естественными киллерами (NК) без цитолитической активности, способными распознавать исключительно HLA-антигены цитотрофобласта. Маточные NК-клетки (большие гранулярные лимфоциты) являются отдельной популяцией циркулирующих и резидентных лимфоцитов, играющих важную роль в ранней фазе иммунного ответа против вирусных и микробных патогенов, проявляя цитотоксические функции за счет секреции гамма-интерферона, TNF-α, гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора и хемокинов [1, 3]. В децидуальной ткани также находятся дендритные клетки, обладающие более высокой способностью, чем макрофаги, обрабатывать и представлять антиген. При отсутствии провоцирующего фактора дендритные клетки имеют незрелый фенотип и неактивны [3]. Под воздействием провоспалительных цитокинов они попадают в лимфатические узлы, где подвергаются заключительным стадиям созревания и приобретают свойства высокопотентных антигенпрезентирующих клеток, активируя нулевые Т-лимфоциты, цитотоксические Т-клетки, Т-клетки памяти, Т-хелперы и В-клетки [3].

При нормальном развитии беременности блокирующие антитела препятствуют распознаванию материнскими лимфоцитами на 50% чужеродного плода. В случае неполноценности иммунологической толерантности, в эндометрии преобладают Т-хелперы 1 типа и активированные NK-клетки, которые продуцируют фактор некроза опухоли и интерферон-гамма, ограничивающие достаточную глубину инвазии цитотрофобласта. Все это приводит к образованию В-лимфоцитами специфических антиэмбриональных и антицитотрофобластных антител и иммунному отторжению плода [4, 5].

Причиной эндометриопатии являются структурные и функциональные изменения ткани эндометрия, развивающиеся преимущественно в исходе бактериальной или вирусной инфекции. Недостаточная или чрезмерная реакция на воздействие экзогенного фактора лежит в основе формирования дисбаланса в системе местного иммунитета [5].

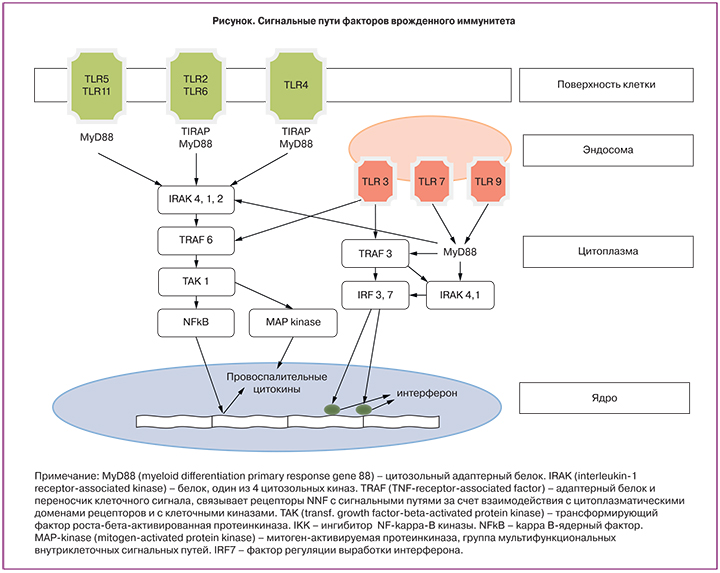

Врожденный иммунитет – это наследственно закрепленная система защиты организма от патогенных и непатогенных микроорганизмов, а также эндогенных продуктов тканевой деструкции, направленная на поддержание гомеостаза организма и обеспечение его генетической индивидуальности [1, 6]. Для выявления и устранения различных групп патогенов система врожденного иммунитета использует специализированную группу рецепторов – патогенраспознающие рецепторы (PRR). Основная роль в этой системе принадлежит Toll-подобным рецепторам. TLR (Toll-like receptors) являются основными сигнальными рецепторами, которые экспрессируются внутриклеточно и на поверхности нейтрофилов, макрофагов, дендритных, эндотелиальных, эпителиальных клеток и NK-лимфоцитов. Связываясь с лигандами патогенных микроорганизмов, они индуцируют выброс провоспалительных цитокинов, хемокинов, активируют систему адаптивного иммунитета, запуская и определяя выраженность развития воспаления [7].

Рецепторы врожденного иммунитета являются первыми структурами иммунной системы, контактирующими с лигандами инфекционных агентов и запускающими иммунный ответ, они играют важную роль в патогенезе ряда акушерских и гинекологических осложнений [7, 8]. Цепочка реакций может выглядеть следующим образом: проникновение возбудителя, активация им TLR, образование провоспалительных цитокинов, увеличение проницаемости сосудов, миграция лейкоцитов и моноцитов из кровеносного русла в очаги воспаления, дифференцировка моноцитов в макрофаги, фагоцитоз и элиминация клеток, подвергшихся апоптозу, ограничение очага воспаления и индуцирование репарации тканей. Таким образом, система врожденного иммунитета первой распознает патогены и обеспечивает адекватный иммунный ответ [9, 10]. В случае ее нормального функционирования воспалительный процесс способен к самоограничению и разрешается без избыточного повреждения тканей. В случае избыточной или недостаточной реакции развивается хроническое воспаление со значительным повреждением ткани [5, 11].

Стимуляция TLR их агонистами приводит к активации сигнальных каскадов посредством связи с адапторными молекулами, которые запускают ряд транскрипционных факторов, таких как NF-κB, IRF и т.д. Распознавание бактериальных и вирусных структур происходит через активацию TLR2, -4 и -9. После связывания TLR c лигандом внутриклеточная передача сигнала происходит двумя возможными путями (рисунок) [8, 12]. Первый связан с включением адаптерного белка MyD88 (белок первичного ответа миелоидной дифференцировки 88), который активирует ядерный транскрипционный фактор NF-kB, инициирующий в ядре транскрипцию генов провоспалительных цитокинов и антимикробных пептидов. TLR3 и TLR4 способны запускать иммунный ответ по MyD88-независимому пути. Он осуществляется посредством адаптерного белка, индуцирующего интерферон-1β (Toll/IL-1 domain-containing adaptor inducing interferon-1β, TRIF), что приводит к фосфорилированию интерферонрегулирующего фактора-3 (IRF-3). Альтернативный путь стимулирует выработку интерферонов I типа и активацию интерферон-индуцируемых генов [12, 13].

Недостаточность первичного ответа на внедрение чужеродного агента лежит в основе формирования хронического воспалительного процесса с развитием дисбаланса в продукции провоспалительных цитокинов и интерферона. В связи с этим целью нашего исследования явилось повышение эффективности терапии хронического эндометрита путем модулирования локальной экспрессии факторов врожденного иммунитета.

Материалы и методы исследования

Проведено проспективное исследование, включившее 43 пациентки в возрасте от 25 до 45 лет (в среднем 34,4±2,7 года). Критериями отбора были морфологически и иммуногистохимически подтвержденный хронический эндометрит, бесплодие (исключены эндокринный, анатомический (пороки матки, миома матки, аденомиоз), трубно-перитонеальный генез и мужской фактор), отсутствие инфекций, передающихся половым путем, и любого воспалительного и невоспалительного патологического процесса во влагалище, отсутствие значимой соматической патологии (сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз, системные заболевания) и согласие пациентки на участие в исследовании.

Группу сравнения составили 15 здоровых женщин в возрасте от 20 до 25 лет (в среднем 23,3±0,4 лет), с ИМТ от 19 до 24 кг/м2, не имеющих в анамнезе беременностей, инфекций, передающихся половым путем, внутриматочных вмешательств, гинекологической и значимой соматической патологии. Пациентки из основной группы и группы сравнения дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Объем обследования включал проведение аспирационной пайпель-биопсии эндометрия (на 20–24-й день цикла) с морфологическим и иммуногистохимическим исследованием материала, а также оценку экспрессии показателей врожденного иммунитета в эндометрии. Забор материала проводился дважды: на этапе включения в исследование и через 20 дней терапии. После проведения аспирационной биопсии ткани эндометрия назначался препарат Суперлимф по 1 свече (25 ЕД) во влагалище в течение 20 дней. Препарат представляет собой естественный комплекс природных противомикробных пептидов и цитокинов. Суперлимф является иммуномодулятором и обладает противовирусным и противомикробным действиями, стимулирует функциональную активность клеток фагоцитарного ряда (моноцитов и нейтрофилов): активирует фагоцитоз, выработку цитокинов (ИЛ-1, TNF), индуцирует противоопухолевую цитотоксичность макрофагов, способствует гибели внутриклеточных паразитов, регулирует миграцию клеток в очаг воспаления, увеличивает активность естественных киллеров, обладает антиоксидантной активностью, снижает развитие воспалительных реакций, стимулирует регенерацию и эпителизацию раневых дефектов.

Для получения эндометрия был использован зонд урогенитальный тип С «Пайпель». Материал помещался в пробирки с 10% раствором формалина и направлялся в лабораторию иммуногистохимии (ИГХ) ГКБ №40. При ИГХ оценивались следующие показатели:

- количество пиноподий (в %);

- экспрессия рецепторов к эстрогенам (в эпителии и строме);

- экспрессия рецепторов к прогестерону (в эпителии и строме);

- соотношение экспрессии рецепторов Pr/Er;

- инфекционные агенты (цитомегаловирус (ядерное окрашивание), вирус Эпштейна–Барр (цитоплазматическое окрашивание), вирус папилломы человека (ядерное окрашивание));

- маркеры хронического эндометрита (CD138 (маркер плазмоцитов), CD20 (маркер В-лимфоцитов), CD8 (маркер цитотоксических Т-лимфоцитов), CD4 (маркер Т-хелперов), CD56 (маркер NK), HLA-DRII).

Исследование показателей врожденного иммунитета включало определение экспрессии генов TLR4, TLR2, HBD1-дефенсина и фактора некроза опухоли (TNFa) в клетках эндометрия. Забор материала проводился при включении в исследование и через 20 дней после окончания терапии. Материал эндометрия собирался в эпендорф с транспортной средой и замораживался при температуре –20°С. Исследование факторов врожденного иммунитета проводилось на кафедре иммунологии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова методом реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени по стандартным методикам [11]. Уровень противомикробного пептида HNP1-3 оценивался методом иммуноферментного анализа (набор Human HNP1-3, HycultBiotech).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2016 и Statistica 6.1. Полученные данные проходили проверку на нормальность распределения, по результатам которой установлено, что полученные выборки имеют отклонение от нормальности, вследствие чего целесообразно применять непараметрические критерии для сравнения групп. Сравнение показателей до и после лечения проводилось с использованием критерия Вилкоксона. Результаты считались достоверными при уровне вероятности ошибки p<0,01.

Результаты исследования и обсуждение

Выборочная совокупность составила 43 пациентки основной группы и 15 пациенток группы сравнения. В основной группе индекс массы тела составил от 18 до 24, в среднем 23±0,6 кг/м2. Соматический анамнез был отягощен за счет хронического пиелонефрита (7%), цистита (2,3%), гастрита (7%), холецистита (2,3%) и анемии легкой степени (9,3%).

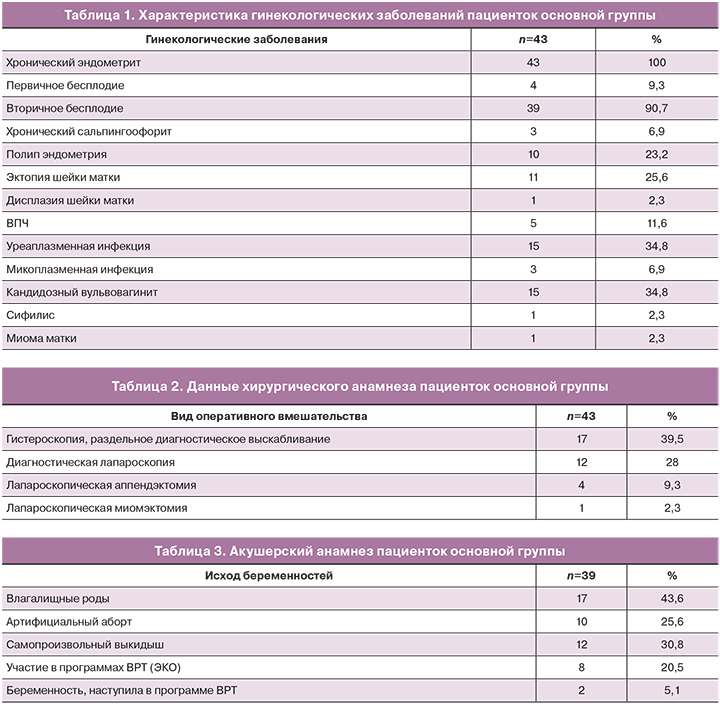

Средний возраст менархе у женщин основной группы был 12,8±1,1 года, у всех пациенток отмечен регулярный менструальный цикл со средней продолжительностью 28,3±2,6 дня. Данные о гинекологическом анамнезе представлены в таблице 1.

У каждой пятой пациентки в анамнезе были диагностированы полип эндометрия и эктопия шейки матки. Уреаплазменная инфекция выявлялась у каждой 3-й женщины, хронический сальпингит отмечен в 6,9% случаев.

У 34 (79%) пациенток основной группы в анамнезе были оперативные вмешательства, из них внутриматочные манипуляции выполнены 39,5% женщин (табл. 2).

Длительность бесплодия составила от 1 до 16 лет, в среднем 4±0,7 года.

В таблице 3 представлены данные об особенностях акушерского анамнеза.

У 39 пациенток (90,69%) в анамнезе были беременности. Из них у 43,6% они закончились влагалищными родами, у 25,6% – артифициальным абортом, а у 30,8% – самопроизвольным выкидышем в сроках до 12 недель. 20,5% пациенток участвовали в программах ВРТ, после чего беременность наступила у 5,1%.

После включения в исследование проводился забор материала эндометрия путем аспирационной биопсии. Полученные образцы распределялись на пробирки с 10% раствором формалина (для ИГХ-анализа) и с транспортной средой (для оценки факторов врожденного иммунитета). После забора материала назначалась терапия препаратом Суперлимф 25 ЕД, по 1 свече во влагалище в сутки в течение 20 дней. По окончании терапии повторно производился забор материала эндометрия.

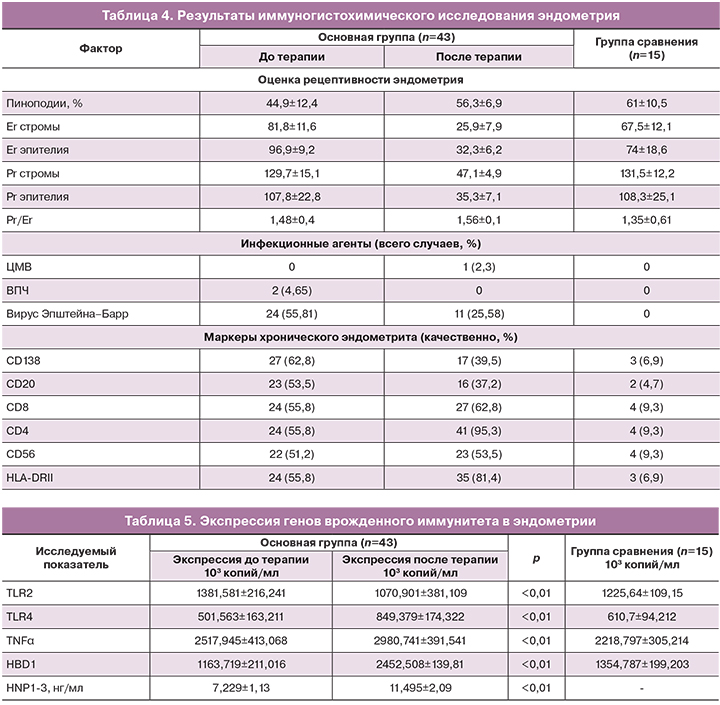

В таблице 4 представлены результаты ИГХ-исследования до и после проведения курса цитокинотерапии.

После проведения курса цитокинотерапии без применения каких-либо гормональных средств отмечено увеличение рецептивности эндометрия за счет увеличения числа пиноподий (в 1,27 раза) при сохранении превалирования экспрессии рецепторов прогестерона над рецепторами эстрогенов (р<0,05).

Несмотря на значительную индивидуальную вариабельность показателей, при хроническом эндометрите по сравнению с нормой отмечено усиление в 1,3 раза экспрессии рецепторов к эстрогенам и в 3 раза – рецепторов к прогестерону (р<0,05). В стромальных клетках также отмечена тенденция к увеличению экспрессии рецепторов: в 3,25 раза к эстрогенам и в 2,7 раза – к прогестерону (р<0,01).

В количественном выражении экспрессия рецепторов к прогестерону обнаруживалась в среднем в большем числе клеток, чем экспрессия рецепторов к эстрогенам. Соотношение стероидных рецепторов в эпителии при хроническом эндометрите составило 1,48, после 20 дней терапии возросло до 1,55 и значительно отличалось от нормы (1,35). Наличие изменений в соотношении рецепторов к половым стероидам свидетельствует о дисфункциональных нарушениях тканевой рецепции на фоне хронического воспаления.

Интересными оказались результаты качественной оценки ядерного и цитоплазматического окрашивания клеток эндометрия на наличие вирусных агентов. До начала терапии в большинстве образцов были выявлены вирусные включения, в которых преобладал вирус Эпштейна–Барр. После 20-дневного курса цитокинотерапии нами было установлено значительное (в 2,18 раза) снижение его выявляемости (у 24 женщин до терапии и у 11 – после терапии) (р<0,05).

Одним из основных маркеров хронического эндометрита являются плазматические клетки (CD138). Нами было выявлено, что на фоне проведения цитокинотерапии их качественная детекция в виде мембранного окрашивания снижается с 62,8 до 39,5% (в 1,6 раза) (р<0,01). Частота положительного мембранного окрашивания на наличие В-лимфоцитов (CD20) снижалась в 1,4 раза (с 53,5 до 37,2%), количество положительных окрашиваний на наличие цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8) и NK-клеток достоверно не менялось. Нами было выявлено однонаправленное увеличение количества клеток с положительным мембранным окрашиванием на CD4 (маркер Т-лимфоцитов хелперов, в 1,7 раза) и HLA-DRII (в 1,5 раза) (р<0,05).

В таблице 5 представлены результаты исследования экспрессии генов врожденного иммунитета и дефенсинов в тканях эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом.

Анализ полученных данных показал, что в ткани эндометрия на фоне хронического воспаления сохраняется экспрессия всех изучаемых факторов врожденного иммунитета. Было обнаружено, что по сравнению с нормой достоверно снижена экспрессия TLR4 (в 1,2 раза) и HBD1 (в 1,16 раза), а уровень продукции провоспалительных цитокинов повышен в 1,13 раза (для TNFα и TLR2). После лечения отмечено значительное увеличение экспрессии клетками эндометрия TLR4, TNF и HBD1 и резкое снижение продукции эффекторной молекулы TLR2.

После курса цитокинотерапии были выявлены статистически значимые изменения: в 1,3 раза снизилась экспрессия гена TLR2, возросла экспрессия гена TLR4 (в 1,5 раза), TNFα (в 1,2 раза), HBD1 (в 2,1 раза) и HNP1-3 (в 1,57 раза). Полученные данные свидетельствуют о повышении противомикробной защиты на локальном уровне после применения препарата Суперлимф.

Спонтанная беременность наступила у 5 (11,6%) пациенток в течение 1 месяца после окончания терапии. Из них у троих пациенток длительность первичного бесплодия составила 7,5 года, у двоих вторичное бесплодие продолжалось в течение 3,9 года. Одна пациентка ранее принимала участие в программе ВРТ, после переноса 5-дневного эмбриона беременность не наступила.

Заключение

Хронический эндометрит является единственной верифицированной причиной бесплодия у 18,8% женщин и самостоятельной причиной невынашивания беременности у 52,1% пациенток [5]. Данная ситуация может быть связана со значительным клеточным и медиаторным дисбалансом, вызванным либо длительной персистенцией патогенного агента, либо недостаточно эффективной реакцией организма на него.

В проведенном нами исследовании было обнаружено, что при хроническом эндометрите в тканях преобладают плазматические клетки (CD138), В-лимфоциты, большие гранулярные лимфоциты (CD56) и Т-лимфоциты хелперы (CD4), а в ядрах клеток железистого эпителия изменена экспрессия рецепторов к эстрогенам и прогестерону.

В большинстве образцов были верифицированы признаки хронической вирусной инфекции с преобладанием вируса Эпштейна–Барр (55,81%).

После курса цитокинотерапии отмечено улучшение рецептивности эндометрия за счет увеличения числа пиноподий (в 1,27 раза) и соотношения стероидных рецепторов в эпителии до 1,55.

Результатом 20-дневного лечения стало значительное улучшение состояния эндометрия. У 27 (62,8%) пациенток диагноз хронического активного вирусного эндометрита был снят полностью. У 16 (37,2%) женщин хронический эндометрит в стадии активации перешел в хронический неактивный процесс.

Интересной находкой стало исследование вирусных включений в эпителии. До начала лечения было обнаружено, что вирус Эпштейна–Барр выявлялся у 55,8% женщин, после курса терапии положительное окрашивание клеток на вирусные включения снизилось в 2,18 раза. То есть из 24 пациенток с вирусным эндометритом излечение наступило у 11 человек.

Эффективность самостоятельной цитокинотерапии препаратом Суперлимф может быть связана с активацией им факторов врожденного иммунитета. Доказано, что стимуляция рецепторов TLR2 и TLR4 индуцирует выработку про- и противовоспалительных цитокинов, а также противомикробных пептидов, осуществляющих защиту слизистой оболочки. Нами было показано, что после окончания курса лечения в тканях эндометрия возросла экспрессия рецепторов TLR4, что привело к повышению уровня экспрессии HBD1 (в 5 раз), TNFa (в 2,2 раза) и HNP1-3 (в 1,57 раза). Увеличение продукции противомикробных пептидов свидетельствует об усилении реактивности слизистых оболочек.

В основе хронического эндометрита лежит дисбаланс иммунокомпетентных клеток и цитокинов, которые нарушают рецептивность и пролиферативную активность клеток. Самостоятельная цитокинотерапия показала себя эффективной не только в отношении модуляции активности факторов врожденного иммунитета, но и в качестве эффективного противовирусного препарата. Подтверждением этого вывода стало двукратное уменьшение частоты верификации эндометритов (по данным ИГХ) и 5 (11,6%) спонтанно наступивших беременностей у пациенток с суммарной длительностью бесплодия 5,7 года.

Проведенное исследование подтвердило иммунологический дисбаланс, развивающийся в тканях эндометрия при его хроническом воспалении. Отсутствие бактериальных возбудителей является основанием для отказа от проведения курса антибактериальной терапии в связи с отсутствием для нее точки приложения. Высокая частота выявления вирусных агентов (группы герпесвирусов и вируса папилломы человека) свидетельствует о смешанном генезе развития тканевого поражения. Нарушенная рецептивность клеток и недостаточность факторов местного иммунитета могут лежать в основе низкой эффективности традиционных методов терапии хронического эндометрита. Дополнительное назначение препаратов, модулирующих активность факторов врожденного иммунитета, повышает собственную резистентность организма и позволяет улучшить состояние эндометрия при его хроническом воспалении.