В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что ВИЧ-инфекция стала важнейшей медико-социальной проблемой, так как кроме непосредственного социального значения, болезни и смерти миллионов людей, СПИД наносит экономический и политический ущерб, что позволяет отнести эту инфекцию к значимой социопатии современности. Общепризнано влияние социальных и экологических детерминант на здоровье человека, его потомства, а следовательно, настоящих и будущих поколений людей. В этой связи профилактика и борьба с ВИЧ-инфекцией определяется как одна из главных стратегий во многих странах мира [1].

Признано, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-СПИД в России не благополучна, о чем свидетельствуют данные ФБУН ЦНИИ эпидемиологии [2], согласно которым в 2010 г. общее число ВИЧ-инфицированных составляло 589 581 человек, причем 87,5% приходилось на лиц в возрасте 18–39 лет. Из всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, 44,4% были выявлены среди женщин, из которых 87,8% находятся в детородном возрасте [3, 4].

На 1 ноября 2015 года общее число лиц с ВИЧ-инфекцией, зарегистрированных в Российской Федерации, составило 986 657 человек, а прогнозируемое число ВИЧ-инфицированных пациентов к концу 2016 года составляет уже более 1 млн человек, что вызывает оправданную тревогу специалистов.

Вместе с тем инфицированные пациенты получают медицинскую помощь в учреждениях общего профиля, в том числе и лечение бесплодия методами вспомогательной репродукции, что делает необходимым тщательное изучение их социальных характеристик, особенностей репродуктивного поведения и репродуктивного здоровья.

В этой связи целью исследования стало изучение медико-социальных характеристик ВИЧ-инфицированных пациентов, особенностей их репродуктивного анамнеза и репродуктивного поведения.

Материал и методы исследования

Были обследованы 83 ВИЧ-инфицированные пары, обратившиеся для проведения программы ЭКО с целью реализации репродуктивной функции. Пары разделены на группы:

- 44 (53%) серодискордантные пациенты, инфицирован мужчина;

- 19 (23%) серодискордантные пациенты, инфицирована женщина;

- 20 (24%) сероконкордантные пациенты, инфицированы оба партнера.

Инфицированных мужчин было 64 (65%), женщин 39 (35%).

Инфекционный статус оценивали на основании заключения инфекциониста, в котором указана стадия заболевания, уровни вирусной нагрузки, СД4+, длительность и характер антиретровирусной терапии (АРВТ). Лечение методом ЭКО проводили супружеским парам, где инфицированный партнер или оба партнера имели 3 или 4А стадию заболевания в фазе стойкой ремиссии. При этом уровень РНК вируса в крови либо не определялся, либо был менее 40 коп/мл, а уровень СД4+ более 380 клк/мкл.

Все пациенты стояли на учете в Центрах профилактики и борьбы со СПИД и получали АРВТ.

Сбор анамнеза и обследование пациентов проводили согласно разработанному авторами алгоритму, полученные данные заносили в карты, материал подвергали статистической обработке.

Алгоритм обследования ВИЧ-инфицированных пациентов

Социальный анамнез ВИЧ-инфицированных женщин и мужчин

Общие сведения.

- Возраст.

- Образование (высшее, неполное высшее, среднее, начальное).

- Работа (работает постоянно, работает временно, не работает).

- Место жительства (имеет собственное жилье, снимает жилье).

- Длительность инфицирования (лет).

- Обнаружение ВИЧ-инфекции (случайно при обследовании, сознательное обращения).

- Источник инфицирования (парентеральный, употребление наркотиков, если да, то длительность употребления, лечился ли от наркозависимости, употребляет ли наркотики в настоящее время, гетеросексуальный, другой).

Всем пациенткам проведено клинико-анамнестическое обследование с целью изучения наследственности, особенностей становления и характера менструального цикла, особенностей репродуктивной функции.

Гинекологический анамнез

- Характер менструаций (регулярные, нерегулярные (пояснить), обильные, болезненные.

- Изменился ли характер менструального цикла после инфицирования и назначения АРВТ (если изменился, то как).

- Имеет ли гинекологические заболевания (если да, то какие).

- Наблюдается ли у гинеколога (да, регулярно, по мере необходимости, нет).

- Проводится ли регулярное гинекологическое обследование (да, нет).

- Были ли гинекологические операции (если да, то какие).

Репродуктивный анамнез

- Число и исходы беременностей (общее число, роды, аборты, внематочные беременности, самопроизвольные выкидыши).

- Были ли беременности в период инфицирования (если да, то чем закончились).

- Течение беременности, закончившейся родами (если были осложнения, то какие).

- Предохраняется ли в период инфицирования (да, перечислить методы, нет).

- Допускаются ли незащищенные половые акты (если да, то как часто).

- Страдают ли пациенты бесплодием (если да, то сколько лет).

- Обследовались и лечились по поводу бесплодия (если да, то какими методами).

- Имеет ли инфицированный мужчина проблемы с сексуальной функцией (если да, то какие).

- Имеет ли инфицированный мужчина урологические заболевания (если да, то какие).

Проводили общий осмотр, гинекологическое и урологическое обследование.

Анализ данных проводили с использованием программы Statistica-6, включающей все необходимые методы описательной и вариационной статистики.

Переменные количественные показатели представлены средними значениями (М) ± стандартным отклонением (±SD).

При сравнении средних значений двух групп количественных показателей, имеющих нормальное распределение, использовали стандартный критерий Стьюдента (t-тест). Различия между сравнивавшимися группами по анализируемым количественным или качественным признакам во всех случаях расценивали как достоверные при уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования

Обследованию подверглись 103 ВИЧ-инфицированных человека, из них 64 мужчины (65%) и 39 женщин (35%), то есть мужчин было почти в 2 раза больше, что отражает характер гендерных соотношений, но в то же время подтверждает растущее количество инфицированных женщин [5].

56,5% пациентов имели 3-ю субклиническую стадию заболевания, 34,8% – 4А стадию и 8,7% – 4Б стадию в фазе ремиссии на фоне АРВТ с продолжительностью ремиссии не менее 6 месяцев.

Возраст инфицированных мужчин колебался от 29 до 37 лет, составив в среднем 33±1,9 года. Длительность инфицирования составила 8,0±08 года, колеблясь от 8 мес. до 11 лет. Все мужчины получали АРВТ, длительность лечения совпадала с длительностью инфицирования, составив от 6 мес. до 10 лет. При беседе с пациентами выяснено, что подавляющее большинство мужчин (89%) имели среднее специальное и высшее образование, 73,5% – постоянное место работы. Они считали себя вполне способными обеспечить семью и ребенка всем необходимым, дать своим детям воспитание и образование. Вместе с тем, 68,7% мужчин инфицированы парентеральным путем, они указали, что это случилось при приеме наркотических препаратов, хотя все опрошенные пациенты не считали себя наркоманами, утверждали, что прием наркотиков был однократным и случайным. По утверждению мужчин, никто из них не стоит на учете в наркологическом диспансере, не лечился от наркозависимости и в настоящее время не принимает наркотики. Проверить эти сведения не представлялось возможным, так как утвержденные нормативные документы не предусматривают получение какой-либо дополнительной информации, в том числе и из наркологических диспансеров. 28,1% мужчин указали как причину инфицирования случайную половую связь, и лишь два мужчины (3,2%) не ответили на вопрос об источнике инфицирования. Все мужчины были заинтересованы в рождении здоровых детей и настроены оптимистически в отношении своей дальнейшей жизни.

В 22,7% случаев ВИЧ-инфицированные мужчины были носителями вируса гепатита С, в 8,5% – вируса гепатита В, что потребовало дополнительного обследования и заключения инфекциониста.

Из 64 ВИЧ-инфицированных мужчин 6 (9,37%) перенесли оперативные вмешательства по поводу варикоцеле, у 4 (6,25%) выявлена азооспермия, 17 (26,5%) перенесли хламидиоз. Полученные данные превышают популяционные уровни заболеваемости среди фертильных мужчин, но соответствуют результатам обследования пациентов клиник ЭКО, среди которых мужской фактор бесплодия составляет 30–40% [6].

Среди ВИЧ-инфицированных пациенток более 90% были в возрасте от 21 до 36 лет, что подтверждает актуальность проблемы для женщин активного репродуктивного возраста.

Все женщины имели образование, при этом 80% среднее специальное и высшее, 61,5% постоянно работали, 38,5% считали себя домохозяйками. Длительность инфицирования составила от 1 года до 9 лет, в среднем 7,1±2,4 года. 28,2% пациенток инфицированы парентеральным путем, прием наркотиков. Все утверждали, что это был случайный и однократный прием наркотических средств, они не являются наркоманками, не состоят на учете в наркологическом диспансере, никогда не лечились от наркозависимости и в настоящее время не принимают наркотики. Как и в случае с мужчинами, проверить эту информацию не представлялось возможным. 69,2% пациенток называли причиной инфицирования половую связь, при этом половина женщин инфицирована при случайном незащищенном половом контакте, другая половина – от мужа или постоянного полового партнера, при этом пара не знала об инфицировании партнера. Одна пациентка не назвала причину инфицирования. Женщины, по сравнению с инфицированными мужчинами, более тяжело переживали случившуюся с ними трагедию и были в большей степени социально дезадаптированы. Все они высказывали заинтересованность в рождении здорового ребенка и сохранении семьи [2, 6, 7].

Полученные данные представлены в табл. 1.

Из инфицированных женщин гепатит С обнаружен у двух пациенток, гепатит В не обнаружен ни в одном случае. ВИЧ-инфицированные женщины, как и мужчины, были соматически здоровы и не имели противопоказаний для проведения программы ЭКО.

Оценка гинекологического здоровья ВИЧ-инфицированных женщин

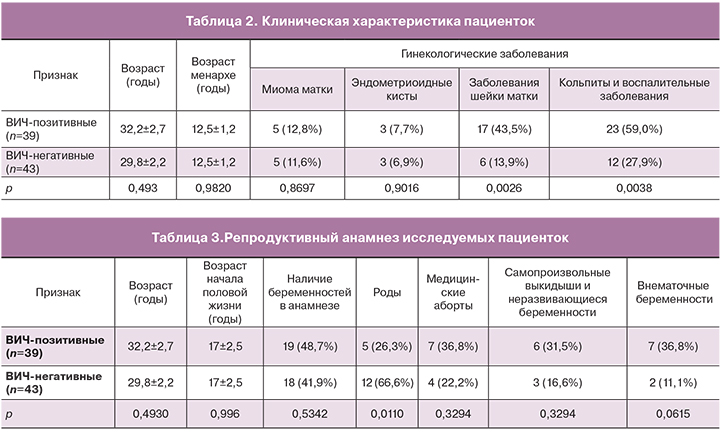

Обследованы 39 ВИЧ-позитивных пациенток и 43 ВИЧ-негативных из дискордантных супружеских пар, где инфицирован мужчина. Возраст пациенток не различался и составил 32,2±2,7 и 29,8±2,2 года соответственно. Были сопоставлены такие показатели, как возраст менархе, характер менструального цикла (длительность, болезненность, обильность), наличие гинекологических заболеваний (миома матки, эндометриоз, воспалительные заболевания органов малого таза, кольпиты, заболевания шейки матки). Эти данные представлены в табл. 2.

Из 39 ВИЧ-инфицированных пациенток у 4 (10,2%), а среди негативных женщин у 5 (11,6%) менструальный цикл был нарушен по типу олигоменореи. ВИЧ-инфицированные пациентки не отметили изменения характера менструаций на фоне АРВТ. Не было обнаружено различий встречаемости миомы матки среди женщин исследуемых групп (12,8 и 11,6% соответственно) и эндометриоидных кист яичников (7,7 и 6,9% соответственно).

Вместе с тем зарегистрированы достоверные отличия в частоте встречаемости воспалительных заболеваний органов малого таза, кольпитов, заболеваний шейки матки, что потребовало дополнительного обследования ВИЧ-инфицированных пациенток.

Заболевания шейки матки были выявлены у 43,5% ВИЧ-инфицированных женщин, тогда как у здоровых женщин лишь у 13,9% в виде эктропиона, лейкоплакии, хронического цервицита, что не являлось противопоказанием для проведения программы ЭКО. При дополнительном обследовании ВИЧ-инфицированных женщин более чем у половины из них (72%) изменения шейки матки были расценены как «банальные», не являющиеся противопоказанием для программы ЭКО. Вместе с тем, у 28,0% женщин (n=11) диагностировали цервикальную интраэпителиальную неоплазию (CIN). Среди этой группы CIN I выявлена у 66,1%, CIN II – у 23,9%, CIN III – у 10% пациенток соответственно. У 87% пациенток, имеющих CIN, выявлен вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (16-й и 18-й типы), тогда как среди остальных ВИЧ-инфицированных женщин ВПЧ 16-го и 18-го типов был обнаружен у 12,3% случаев, а среди ВИЧ-негативных пациенток – лишь в 2%.

ВИЧ-инфицированные пациентки с выявленной при кольпоскопии патологией шейки матки прошли углубленное обследование, включающее биопсию шейки матки, выскабливание цервикального канала, определение ВПЧ. При обнаружении CIN была проведена эксцизия шейки матки вне зависимости от степени поражения, так как инвазивный рак шейки матки является СПИД-индикаторным заболеванием.

ВИЧ-инфицированные пациентки достаточно часто предъявляли жалобы на периодические неприятные выделения из половых путей. При оценке микроскопической характеристики биоценоза влагалища у 79,9% (n=20) выявили кольпит, в том числе у 70,1% микотической этиологии. У подавляющего числа больных (93%) обнаружили сочетание инфекций, передающихся половым путем.

Было произведено бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам. Перед проведением программы ЭКО пациенткам назначено лечение: антибактериальные препараты (два антибиотика широкого спектра действия с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам).

Интерес представляло исследование репродуктивного анамнеза и репродуктивного поведения ВИЧ-инфицированных женщин.

Был проведен сравнительный анализ особенностей репродуктивного поведения и состояния репродуктивной функции ВИЧ-позитивных и негативных пациентов. У женщин исследовали возраст начала половой жизни, количество и исходы беременностей, течение беременностей, использование контрацепции. Полученные данные обобщены в табл. 3.

Как видно из представленных данных, ВИЧ-позитивные и ВИЧ-негативные пациентки не различались по возрасту и возрасту начала половой жизни, который составил 17±2,5 года, что соответствовало популяционному уровню. Как в той, так и в другой группе у одинакового числа женщин были беременности в анамнезе (48,7 и 41,9% соответственно). Однако среди ВИЧ-позитивных пациенток роды были лишь у 15,4% женщин, причем четыре беременности в периоде отсутствия инфицирования. У трех женщин беременность наступила в период инфицирования на фоне приема АРВТ, из них у одной женщины произошли роды в срок, ребенок здоров, две других беременности закончились преждевременными родами в 28 и 32 нед., диагностирована антенатальная гибель плода. Среди ВИЧ-негативных женщин в 37,2% беременность закончилась нормальными срочными родами, все беременности были в предыдущем браке. В 43,6% случаев беременность была прервана по желанию ВИЧ-инфицированной женщины. Среди ВИЧ-негативных пациенток частота абортов составила 18,6%, беременности прерывались как в предыдущем браке, когда партнер был здоров, так и в настоящем, дискордантном браке.

У ВИЧ-позитивных пациенток в два раза чаще имели место самопроизвольные выкидыши и неразвивающиеся беременности (28,2 и 16,2% соответственно), в 3 раза чаще – внематочные беременности (30,7 и 9,3% соответственно).

Обсуждение результатов

Не вызывает сомнения необходимость изучения ВИЧ-инфицированных пациентов вследствие социальной значимости проблемы и недостаточности знаний врачей о специфических особенностях как социальной жизни этой категории граждан, так и течения их заболевания [8]. Эти знания в первую очередь важны для акушеров-гинекологов, так как речь в этом случае идет не только о здоровье инфицированных граждан, но и о возможности безопасной реализации репродуктивной функции и рождении здоровых детей [2]. Проведенный анализ позволил подтвердить имеющие данные о гендерных соотношениях среди ВИЧ-инфицированных пациентов, когда инфицированных мужчин оказалось больше, чем женщин (65 и 35% соответственно). Приходится с сожалением констатировать, что парентеральный путь инфицирования (употребление наркотиков) остается доминирующим у 2/3 мужчин и 1/3 женщин. При обращении для проведения программ ЭКО парентерально инфицированных пациентов есть необходимость более жесткой оценки наркотической истории больных и получении заключений из специализированных учреждений. Тем не менее, в целом это социально устойчивая категория граждан, способная осуществлять родительские обязанности. Репродуктивный анамнез пациенток был расценен как неблагополучный вследствие большого числа искусственных абортов, самопроизвольных выкидышей и внематочных беременностей.

Важной характеристикой являлся тот факт, что конкордантные супружеские пары не предохранялись при половой жизни, то есть были бесплодными. Что касается дискордантных пар, то формально их оценивали как пациентов с «вынужденным» бесплодием, которые предохраняются, дабы не инфицировать партнера. Однако среди дискордантных пациентов контрацепцию (презерватив) использовали лишь 18%, а при детальном расспросе выяснилось, что у половины из использующих презерватив эта практика не была постоянной, пациенты допускали незащищенные половые акты, особенно в благоприятные для зачатия периоды. Вряд ли можно считать такое репродуктивное поведение адекватным. В условиях иммунодефицита ВИЧ-инфицированные пациентки характеризовались частыми кольпитами и сочетанием инфекций, передающихся половым путем, что требовало лечения перед программой ЭКО и контрольного исследования биоценоза влагалища перед выполнением трансвагинальной пункции. Не исключена необходимость проведения трансвагинальной пункции под «прикрытием» антибиотиков. Практически у трети женщин была выявлена CIN, сопряженная с носительством онкогенных типов ВПЧ, что вызывает оправданное беспокойство, так как инвазивный рак шейки матки является СПИД-индикаторным заболеванием.

Работами Ю.Т. Гафурова (2013) показана высокая частота встречаемости предраковых заболеваний шейки матки у ВИЧ-инфицированных больных, быстрое течение заболевания с переходом в рак шейки матки. Автор указывает на наличие тяжелых заболеваний шейки матки у 28% больных, а инвазивного рака шейки матки – у 10,7% ВИЧ-инфицированных женщин, что позволяет отнести этих пациенток к группе риска по развитию рака шейки матки в молодом возрасте [9]. Неблагополучное гинекологическое здоровье и нетипичное течение заболеваний у молодых ВИЧ инфицированных женщин делает необходимым диспансерное гинекологическое наблюдение, остро стоит вопрос вакцинирования этой категории больных. Кроме того, отягощенный гинекологический и репродуктивный анамнез и результаты обследования пациентов позволили установить факторы бесплодия у 46,5% дискордантных супружеских пар, что подчеркивает значимость методов вспомогательной репродукции для реализации деторождения.

Выводы

- Гендерные отношения среди ВИЧ-инфицированных пациентов свидетельствуют о почти двукратном преобладании мужчин (65% против 35%); соотношение серодискордантных пар к сероконкордантным составило 1 к 3 (20 конкордантных пар, 63 дискордантных, среди которых преобладали ВИЧ-инфицированные мужчины).

- Среди мужчин 68,7% инфицированы парентеральным путем (употребление наркотиков), среди женщин таких было 28,2%, что подчеркивает значимость этого социального явления в распространении ВИЧ-инфекции и необходимость тщательного изучения анамнеза пациентов с привлечением сведений из профильных лечебных учреждений.

- Результаты анкетирования показали, что все пациенты, как мужчины, так и женщины, относились к достаточно адаптированной и социально устойчивой категории граждан, имели образование, работу, жилье, были заинтересованы в рождении здоровых детей и способны их воспитывать. Показана целесообразность анкетирования инфицированных пациентов и констатация их социального статуса с целью исключения маргинальных групп населения.

- Гинекологическое здоровье и репродуктивный анамнез ВИЧ-инфицированных женщин расценены как неблагополучные вследствие большого числа воспалительных заболеваний органов малого таза, кольпитов, инфекций, передающихся половым путем, заболеваний шейки матки, наличия абортов у каждой второй, самопроизвольных выкидышей, неразвивающихся беременностей и внематочных беременностей у каждой третьей пациентки, что диктует необходимость тщательного диспансерного наблюдения женщин и проведения профилактических мероприятий при подготовке и в программах ЭКО.

- По объективным и косвенным признакам ВИЧ-инфицированные пары составляют группу риска по бесплодию, что подтверждает необходимость использования ЭКО у этого контингента больных.