Известно, что инфекционный фактор является одной из ведущих причин преждевременных родов [1, 2, 3] и невынашивания [1, 4] беременности, ассоциирован с внутриутробными инфекциями плода, может привести к септическим процессам в послеродовом периоде. Диагностика заболеваний, ассоциированных с нарушением влагалищного биотопа, – кандидозного вульвовагинита (КВВ), бактериального вагиноза (БВ), аэробного неспецифического вагинита и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), подтверждается микроскопическим исследованием и рН-метрией влагалищного отделяемого, а также исследованием с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) real team.

Как известно, слизистая оболочка женских половых путей вместе со слизистым секретом создает мощный физический и иммунологический барьер, который способен предотвращать инфицирование половым путем [5]. Важную роль играет рН среды. В норме рН вагинальной слизи колеблется от 3,8 до 4,6.

Следует отметить, что во время беременности происходит изменение гормонального фона и уровня рН. Стойкое увеличение рН влагалищного содержимого стимулирует рост условно-патогенной флоры, вызывая одновременно наличие воспалительной реакции [4]. Типичным примером вагинальной инфекции в период гестации является КВВ, распространенность которого достигает 40–46% [5], а частота рецидивов – 37–50% [5]. Особую проблему во время беременности представляет сочетание дисбиотических состояний влагалища и вагинитов различной этиологии. Причем вследствие разнообразия микрофлоры влагалища, недостаточной местной и общей иммунной защиты добиться эффекта от лечения в данной ситуации крайне сложно [2, 4, 5].

Большинство авторов высказывают мнение о том, что в настоящее время наметилась устойчивая тенденция сдержанного отношения к монопрепаратам с одним действующим веществом против одного вида возбудителей. Их место прочно занимают комбинированные лекарственные средства с доказанной эффективностью и широким диапазоном антимикробного, фунгицидного и противопротозойного действия [2, 5].

В связи с вышесказанным наиболее перспективным для терапии сочетанных поражений нижнего отдела генитального тракта во время беременности представляется использование препарата «Гайномакс», содержащего противопротозойное средство с противомикробным действием тинидазол и фунгицидный компонент с бактерицидной активностью тиоконазол. Препарат для местного применения в виде свечей противопоказан в I триместре беременности, но может применяться во II и III триместрах.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клинико-лабораторной эффективности применения различных схем терапии КВВ и БВ у беременных в II и III триместре

Материалы и методы

В нашем исследовании принимали участие 65 пациенток с клиническими проявлениями КВВ и БВ во II и III триместрах беременности.

Критериями включения были:

- возраст женщин от 18 до 42 лет;

- подписанное информированное согласие на участие в исследовании после полного разъяснения протокола;

- готовность соблюдать указания врача относительно назначенной терапии (комплаентность).

Критериями исключениями явились:

- ИППП (хламидиоз, гонорея и т.д.);

- индивидуальная непереносимость компонентов препаратов в анамнезе;

- наличие у пациентки тяжелых акушерских осложнений (преэклампсия, плацентарная недостаточность, невынашивание);

- алкоголизм и наркомания в настоящее время либо в анамнезе;

- активный туберкулез, системные заболевания соединительной ткани;

- отсутствие готовности к сотрудничеству со стороны пациентки.

Исследование проводилось на базе ООО «РОСТ-Медицина НН» (г. Нижний Новгород) с апреля 2019 г. по октябрь 2019 г.

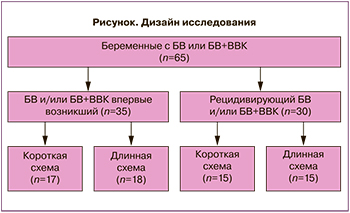

Пациентки были разделены на две группы. Первую группу составили 35 беременных женщин, которым впервые был установлен диагноз БВ или его сочетание с КВВ. Во вторую группу вошли 30 пациенток с диагнозом «рецидивирующий БВ» или его сочетанием с КВВ. Дизайн исследования представлен на рис. 1.

Пациентки были разделены на две группы. Первую группу составили 35 беременных женщин, которым впервые был установлен диагноз БВ или его сочетание с КВВ. Во вторую группу вошли 30 пациенток с диагнозом «рецидивирующий БВ» или его сочетанием с КВВ. Дизайн исследования представлен на рис. 1.

Согласно инструкции, мы применяли короткую 3-дневную и длинную 7-дневную схемы лечения. Короткая схема лечения сочетанных вагинальных поражений предусматривала интравагинальное введение препарата по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение трех дней. Длинная схема включала введение во влагалище по 1 суппозиторию на ночь в течение 7 дней. В зависимости от длительности терапии пациентки обеих групп разделены на две подгруппы.

Диагнозы БВ и КВВ установлены на основании жалоб пациенток (обильные влагалищные выделения, диспареуния, зуд, жжение), клинических проявлений (отек слизистой влагалища, гиперемия слизистой влагалища), критериев Amsel, данных микроскопического исследования влагалищного содержимого (соотношение полиморфноядерных лейкоцитов к клеткам плоского эпителия влагалища более чем 1:1). В качестве дополнительных методов применялись измерение рН влагалищного содержимого и исследование вагинального биотопа методом «Фемофлор 16» (ПЦР в реальном времени).

Конечный результат оценивали по выраженности и динамике субъективных жалоб пациенток, объективных клинических симптомов (гиперемия, отек слизистой влагалища, вагинальные выделения) и лабораторных показателей (качественный и количественный состав влагалищной микрофлоры, содержание лактобацилл). Кроме того, определялся уровень рН. Оценка проводилась через 2 дня после окончания терапии. Количество рецидивов учитывалось в течение 6 недель после лечения.

Расчеты полученных данных проводили при помощи программы Statistica ver. 10 (StatSoft Russia).

Результаты и обсуждение

Возраст пациенток варьировал от 18 до 42 лет и составил в среднем 28,8 (3,3) года в обеих группах.

При оценке массо-ростовых показателей обнаружено, что более 2/3 женщин из второй группы еще до беременности имели достаточно высокий индекс массы тела (ИМТ). Среднее значение данного показателя в этой группе – 27,5 (2,7) кг/м2. В то же время в первой группе ИМТ до беременности составил 24,1 (1,1) кг/м2. Следует отметить, что, по данным Григорян О.Р. и соавт. [6], избыточный вес является одним из факторов риска не только возникновения, но и рецидивирования инфекций нижнего отдела генитального тракта.

Анализ экстрагенитальных заболеваний показал, что наиболее часто в обеих группах встречались хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, которыми страдали 30/65 (46,2%) женщин. Кроме того, хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей отмечены у 37/65 (56,9%) беременных. С нашей точки зрения, поражение различных слизистых является универсальным во всех органах и тканях и имеет схожие механизмы формирования повреждения эпителия.

Жалобы пациенток при обращении к врачу были общеизвестными и сводились к патологическим выделениям, диспареунии, зуду, жжению во влагалище. Частота жалоб до начала лечения представлена в таблице 1.

При микроскопическом исследовании мазков у всех обследованных обеих групп выявлено большое количество грамположительных и грамотрицательных бактерий, отмечено уменьшение лактобактерий, соотношение лейкоциты:эпителиальные клетки оказалось более 1:1. В исследовании «Фемофлор 16» нами отмечено увеличение бакмассы, которая составила в среднем 11,2±1,7 Log (в норме 6–9 Log). Выраженный дефицит лактобацилл проявлялся в снижении содержания лактофлоры до 3,1 (1,1) Log (норма 6–9 Log), а количество аэробных и анаэробных микроорганизмов составило 6,2 (1,4) Log (норма – меньше 3 Log). Следует отметить, что уменьшение нормальной флоры привело к увеличению рН влагалищного содержимого, которое у 35/65 (53,8%) оказалось более 5,2. Данные представлены в таблице 2.

При назначении различных схем терапии пациенткам были разъяснены режим приема препаратов и необходимость правильного их применения. Следует отметить, что ни одна пациентка не выбыла из исследования и не отметила нежелательных побочных явлений.

При оценке результатов лечения было выявлено, что в обеих группах к 4-му дню терапии у всех пациенток заметно снизился объем влагалищных выделений, изменился их характер, купировались явления диспареунии, заметно уменьшились зуд и жжение.

Следует отметить, что препарат «Гайномакс» оказался эффективным средством купирования инфекционно-воспалительных поражений нижнего отдела генитального тракта у беременных как с впервые возникшим, так и рецидивирующими процессами. Так, на 10-й день наблюдения среди женщин первой группы (с впервые возникшими заболеваниями нижнего отдела генитального тракта) клинически здоровыми себя считали 34/35 (97,1%), а во второй группе – 28/30 (93,3%) беременных. При гинекологическом осмотре отек слизистой и гиперемия обнаружены у 2/35 (5,7%) беременных первой группы и у 3/30 (10%) женщин с рецидивирующими воспалительными процессами во влагалище. В обеих группах отмечено уменьшение бакмассы до нормальных значений, повышение количества лактобактерий и нормализация уровня рН. Данные представлены в таблице 3.

Анализ полученных данных показал, что в первой группе 3- и 7-дневное лечение было эффективным. Так, после окончания лечения жалобы сохранялись у 1/17 (5,8%) пациентки, получавшей трехдневный курс терапии «Гайномаксом», и у 1/18 (5,5%) женщины, которая использовала 7-дневную терапию.

У беременных с рецидивирующим БВ в сочетании с ВВК наибольший терапевтический эффект имела длинная схема. После применения 7-дневного курса препарата «Гайномакс» жалобы на выделения и зуд сохранялись только у 1/15 (6,6%). После 3-дневного использования препарата 2/15 (13,3%) беременные отмечали патологические выделения и зуд вульвы. Следует отметить, что у беременных, использующих 7-дневный курс терапии, наблюдали снижение общей бактериальной массы до 7,4 (1,2) Log, а среди пациенток после 3-дневного лечения «Гайномаксом» она достигла 8,2 (1,7) Log, что является верхней границей нормы. Что касается уменьшения концентрации аэробной и анаэробной флоры, то по этим показателям наблюдалась такая же тенденция: в подгруппе пациенток, использующих короткую схему, количество указанной флоры снизилось до 3,9 (1,5) Log, в то время как при применении длинного курса терапии оно оказалось равным 2,4 (0,6) Log.

Нормализация показателей влагалищного биоценоза после применения длинной схемы во второй группе привела к стойкому нормальному уровню рН, который сохранялся в течение 6 недель наблюдения и составил 3,9 (0,3). При использовании трехдневной терапии он оказался равным 4,5 (0,2).

Видимо, именно низкий рН и быстрое восстановление лактофлоры после 7-дневного лечения препаратом «Гайномакс» позволило беременным второй группы снизить количество рецидивов вагинита в течение 6 недель. Так, в наших наблюдениях оказалось, что только у 1/15 (6,6%) женщины отмечен повторный случай вагинита, в то время как после трехдневного лечения у 3/15 беременных (20%) возник рецидив.

Заключение

По нашему мнению, при впервые возникшем дисбиозе и ВВК у беременных во II и III триместрах одинаково эффективны и короткая, и длинная схемы терапии, поэтому предпочтение следует отдавать 3-дневному лечению «Гайномаксом».

При рецидивирующем воспалительном и дисбиотическом поражении влагалища у пациенток во II и III триместрах беременности преимущество имеет 7-дневный курс терапии препаратом «Гайномакс», так как мы наблюдали снижение частоты рецидивов в этой группе женщин.